童友社の都電(電動プラ模型)

2025.1.26/2.1

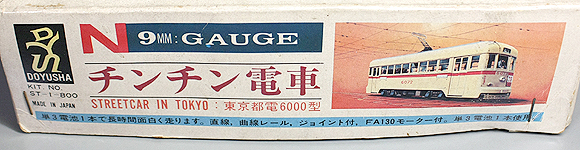

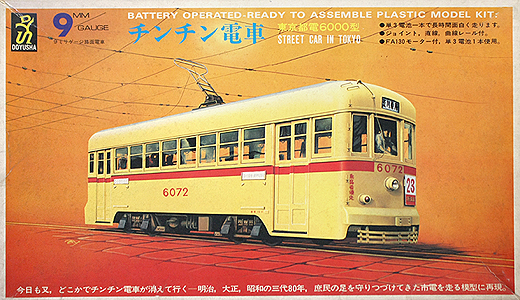

1970年代に童友社から発売されていた9mmゲージの電動プラ模型のひとつ「チンチン電車」です。都電6000形タイプを未組立のまま持っていましたので、組み立てました。

同社のC58・C10などの蒸気機関車セットのあとに登場したもので、何となく共通点があります。

キットの様子

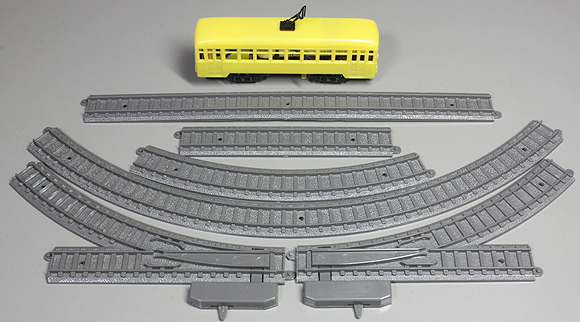

蒸気機関車セットと同様の構成で、電車のパーツとともにレール一式が付属しています。購入時の価格は800円でした。

蒸気機関車セットはゼネコン用のFM-13モーターが使われていましたが、こちらは今でもおなじみのFA-130モーターです。

「単3電池1本で長時間, 面白く走ります。」とのアピール文言があちこちに書かれています。

「ジョイントレール付」ともありますが、ジョイントレールとはポイントのことを指しているようです。

箱には「東京都電6000型」と具体名も書かれています。面白く走る点もすべての面に記されています。

このほかに、シリーズとして色替えしただけの京都市電があったとのことですが、この商品の箱には描かれていません。

私も残念ながら京都市電のほうはお店で見たことがありません。1970年代はまだプラ模型がどんどん発売されていた時期なので、模型店にも全部が入荷していたわけではないんですよね。

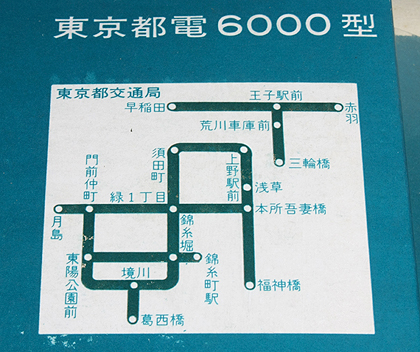

都電の路線図が印刷されています。このキットの購入時に残っていたのはすでに荒川線のみでした。

箱絵は電車を中心としたシンプルなものですが、美しく描かれています。

車内はちょっと異界の雰囲気があり(まあ暗いので…)、運転手は前面ガラスに張り付く迫力の運転操作。荒川車庫行きとなっています。

系統番号板の広告は「週刊文春」。

さて、中身のパーツです。

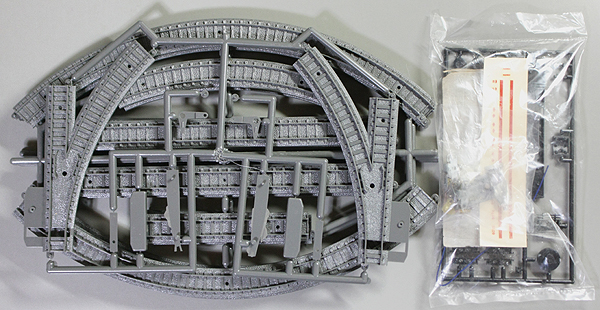

体積の大半はレール部品です。レールは蒸気機関車セットの付属品と同じかと思います。

ポイントは組み立て式ですが、組み立てには焼き止めが必要です。加減を誤ると可動部分が固定されてしまうので慎重な作業が必要です。

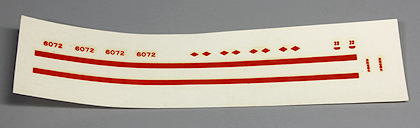

袋の中には電車の車体パーツと、動力・電気関係の金属パーツ、そして窓ガラス用の塩ビ板とデカールが入っています。 塩ビ板は自分でカットして貼り付ける方式で、GMの旧客キットと同様です。ほか接着剤も入っています。

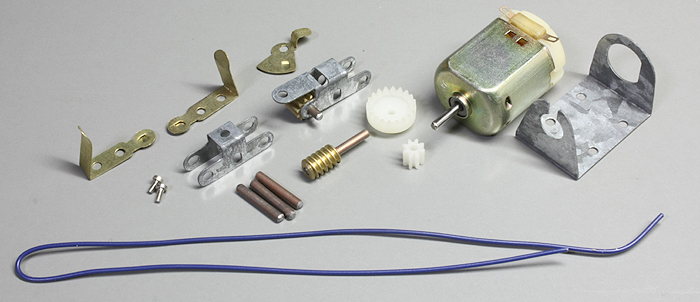

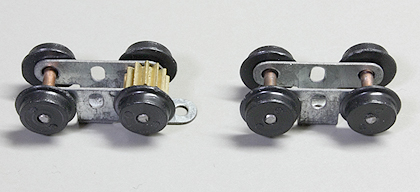

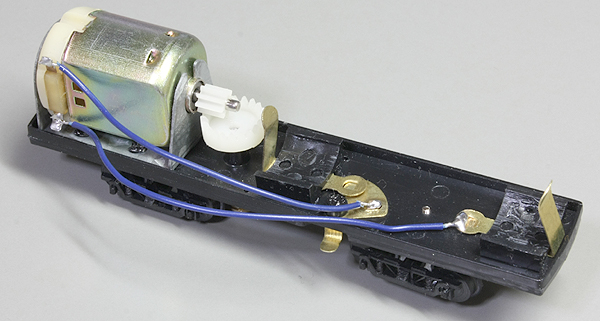

動力部のパーツを並べてみたところです。前後の台車はブリキのような金属板で、駆動軸の平ギヤは組み込み済です。

真鍮のパーツは2つの電池受け金具(どちらも同じ)と、スイッチ金具です。

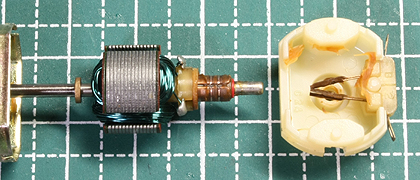

モーターは古いため、通電すると異音がして回転がとても不安定になっていました。分解してみると、写真のようにコンミテーターとブラシにグリスが固形化しています。

新しいFA-130モーターに替えようかと思いましたが、この模型はずっと使うわけではなく、少し動かしたらそれでお楽しみは終わりだと思うのです。なので、モーター交換はせず、内部清掃と注油で間に合わせました。

ボディーは一体成型です。「精度の高い金型で成型」と書かれているとおり、バリも少なくきれいにできていました。

ご覧の通りスケールモデルというわけではなく、デフォルメされて窓も少ないですが、C58などの蒸気機関車シリーズに比べればリアル寄りになっています。

FA-130モーターと単3電池使用なので、ボディーはそれに応じた大きさになっています。

なお手前はMODEMOの東京都電6000形です。品番NT1で、MODEMOの路面電車シリーズのトップバッター(1998年発売)。

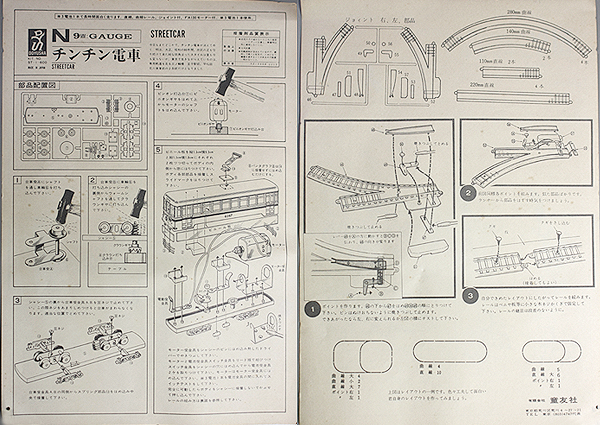

説明書はB5の1枚です(画像小さくてすみません)。当時のプラ模型としては珍しくありませんが、ハンマーによるシャフトやギヤの打ち込みや、ドライバーを熱しての焼き止め作業が多々あります。

というわけで組み立てに入ります。うまく走るかどうかは別として、ただ組み立てるだけならすぐ終わります。

組み立て

ほとんど、シャーシの組み立てがすべてです。

フレームに金属シャフトを通し、両側からプラ車輪を打ち込みます。

古いので、プラ車輪が割れないかちょっとヒヤヒヤします。

プラ車軸にプラ軸受けのキットに比べれば、回転は安定するように思えますが、実際はそれでもなかなか厳しいです。

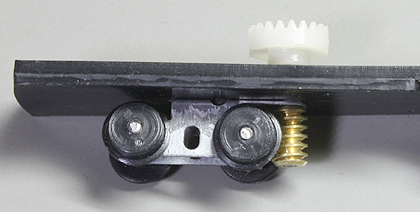

床板を貫通させてウォーム軸を通し、上側にクラウンギヤを打ち込みます。クラウンギヤの歯を傷めずに打ち込むため、台にするパーツも付属しています。

動力台車はちょっとわかりにくいのですが、その中心ではなく、ウォームのギヤ軸を中心に左右に首を振るようになっています。

電池金具などを取り付け、モーターに配線すればシャーシは終わりです。

配線は、説明書の図を見るとハンダ付けしてあるようにも見えたので、今回はそうしました。

通電テストです。

スムーズに回転しているようですが、鉄道プラ模型というヤツは、レールに乗せてもスムーズに走るかはまた別の問題でして。

駆動軸は1軸だけで、連動はありません。この1軸がスリップせずに粘着するかがすべてです。

車体のほうは、ビューゲルと排障器を取り付ける程度で終わりです。内側にガラスの塩ビ板を接着することになっていますが省略しています。

デカールは半世紀経っても使えることもあるのですが、一応スキャンだけしておいて、今は貼らずにおきます。

あとはレールを切り離し、ポイントを組み立てたら終わりです。

ポイントはそのままではトングレールがきちんと密着しないので、色々削り合わせや加工が必要ですが、今回はパスで。

蒸気機関車キットのときにそのへんはやってあるので、加工済のポイントはすでに何本か持っています。

完成

特に何もしていないので、すぐ形にはなりました。

箱絵と

箱絵

完成

組み立てに失敗したのか、止まっていると動力台車の遊輪側が浮きがちなんですよね。走らせるとギヤのかみ合わせが変わって直るんですが…。

Nゲージ鉄道模型と

組み立てた童友社の「チンチン電車」。9mmゲージの線路を走る鉄道プラ模型です。

MODEMOの東京都電6000形です。こちらはNゲージ鉄道模型で、縮尺は1/150と書かれています(画像は同じ距離から撮影しています)。

なおこの当時はギヤ比の関係で、これ以上車高を抑えることはできなかったそうです。

走行 その1

10秒程度の走行?? 動画です。ダウンロード:WEBM形式(1.72MB)

スリップ地獄で敗北気味ですが、全体の体験としては「面白く走り」ましたヨ(笑)。これ以上手をいれるかは謎ですが、レール表面と駆動輪の踏面をサンドペーパーで荒らせば、あとはこのままでも結構調子が上がるかも?

走行 その2

さて上記の掲載後、使った電池の重さについてアドバイスを頂きました。

あまり考えずに手元のニッケル水素電池を使ったのですけども、この模型が発売された半世紀前はまだマンガン電池が主流でした。走行のギリギリ具合を見ますと、ニッケル水素電池は重すぎるかもしれません。

模型の構造上、電池の重さはあまり駆動輪には効いておらず、死重になっているんですよね。

最初に使った単3ニッケル水素電池は26グラムです。ちなみに手元のアルカリ電池は23グラムでした。

ただのマンガン電池は19グラム程度だそうですが、もはや近所では売っていませんので、単4ニッケル水素電池をスペーサーに入れて使いました。これなら総重量15グラムです。今度はマンガン電池より軽いですが、現代において楽しく遊ぼうとしているのですからOKでしょう。

再試行版の動画です。ダウンロード:WEBM形式(1.15MB)

ずっと良くなりました。スリップはほぼなくなり、安定してゆっくり走行します。古くて弱っているうえに固着したモーターを使っていますから、当時と同じ動きはしていないと思いますが、十分楽しいです。ありがとうございました。

手持ちの鉄道プラ模型はまだあります。今度はまたゼンマイの汽車をやろうかしら。

最後に「安くて安全 便利な都電」

みんな乗ってね! というやつですね。