マイクロエースC11 2019年製品(C11 207 SL大樹)

試作品の発表後1年経ちましたが、これ以前に発表されていた予定品の蒸機を抜き去って発売されました。

C11、ヨ8000、14系3両、DE10(ダミー)の6両セットではありますが、蒸機にだけ注目していますと、¥42,200+税という思わずひるむ価格設定です。

しかし、この編成を成立させるために、模型のC11は動力部を中心とした大改造を受けています。

外観

2つ目のC11 207は、今までマイクロエースから3回発売されています(本製品で4回目)。

いずれもマイクロエース風のスタイルですが、その中でも少しずつ形が違います。前回のSL函館大沼号と並べてみました。

C11 207(SL大樹) 2019年

(拡大写真)

今回の新製品です。マイクロエースのC11 207としては3代目になります。

C11 207(SL函館大沼号) 2011年

(拡大写真)

2代目となった前回品です。もう8年前の発売です。

ちなみに初代のC11 207が発売されたのは2000年ですから、前世紀のことですね。

C11(KATO) 2017年

(拡大写真)

現在のKATO製品です。フルリニューアルされ、今年最初の再生産がありました。

今までマイクロエースから発売されたC11は多くが3次形でしたが、前回品まで、側面タンクやキャブあたりのフォルムは2次形を連想させるものでした。

今回は水タンクの拡大、キャブ裾の切り上げなどの修正が行われており、今までより3次形に寄せたスタイルに変更されています。全体の様子は古いままなので、精密度も最近の他社製品には及ばなかったりしますが、タンク下・キャブ下のディテールも追加され、多少の細密化は図られています。

一方、小さすぎるデフ前方の斜めの欠き取りや、前に傾いた立て付けの悪さなどは修正されず、そのままです。メーカーにとっての優先度は、上位ではなかったということなのでしょう。

全体の車高も従来のままなので、今のKATO製品に比べるとかなり高いです。前回までは、KATO製品が旧製品で大きく長かったため、マイクロエースのほうが全長が短いというアドバンテージ(なのですかね?)がありました。

非公式側です。後部の2灯ライトは前回品は銀塗装のダミーでしたが、今回は点灯式になったため、レンズがはめ込まれています。

なお初代のC11 207の後部ライトは1灯のダミー(黒)でした。

動輪は過去に左先行から右先行に修正されていましたが、今回また左先行に戻ってしまいました。

前方

|

|

| 今回品「SL大樹」 スノープロウ、煙突の火の粉止め形状が変わっています。 |

前回品「SL函館大沼号」 これは何か公式側にも傾いていますね…。 |

キャブ側面

今回の製品です。水タンクが約1mm上下に拡張され、キャブ裾は約1mm切り上げられています。

キャブの窓枠は非常に暗いこげ茶色に塗られており、深みがあります(前回のSL函館大沼号は明るい茶色)。

従台車の上のコイルスプリングは集電兼、従台車の浮き防止用です。

窓ガラスの奥は垂直な壁になっているように見えますが、これは追加されたウェイトです(後述)。

こちらは初代品です。

キャブやタンクの格好が今とはずいぶん違います。

動力部

最も変わっているのは動力部です。

今回の「SL大樹」セットは、後ろに重く転がりの悪い無動力のDE10が連結されているため(さんざんな言い方ですがご勘弁)、牽引力アップを最重点に変更されています。

従来の同社C11で牽引しようとすると、平坦線でも空転することがあり、スムーズに牽けません。

ちょっと歴代動力を並べてみます:

初代 C11 207

初代 C11 207

従台車は上部の板バネでレールに押さえられ、台車集電板からはリード線でモーターに通電しています。

このリード線は何とセロテープで留められており、当然ながらそのうちベトベトになってしまいます。

ウェイトは別体でした。

前回品(SL函館大沼号)

前回品(SL函館大沼号)

2代目の動力です。

ウェイトが廃止されてダイキャスト一体型となりましたが、リード線による集電とセロテープは維持されています。今回、撮影のためにボディーを外したら、セロテープからネバネバな糸がびよーんと伸びまして、ボディ外側にペトッとくっつく惨事がありました。

C11に限らず、この一体型になった動力の製品は、その前に比べて走りが悪くなったものが多いように感じています。

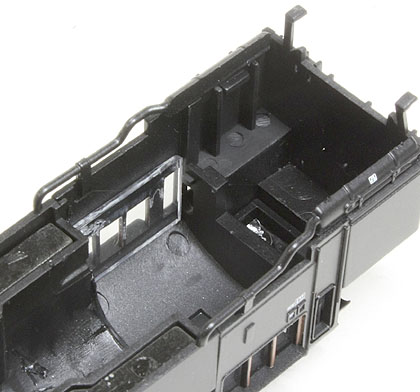

今回品(SL大樹)

今回品(SL大樹)

最新の動力です。モーターが小型化され、後部の構造は大幅に変わりました。

従台車のリード線はなくなり、代わりに長いコイルスプリングで上部の導電板に通電しています(これはこれで別な不安はありますけど)。その後ろには追加された後部LEDの基板が直接ハンダ付けされています。

一番後ろにある四角い箱は補助ウェイトのようです。

動力部左右にあるピンが削り取られており、ボディはキャブ側を軽く持ち上げるだけで、スッと簡単に外れました。

上方から見たところです。

モーターが小型化されたため、キャブ内に占めるモーターの容積は大幅に小さくなっていますが、ボイラー内に占める高さは従来とあまり変わりません。

いかにも手作りの組み立てっぽい感じで(まあ、それはそうでしょうけど)、各所の金属板に最初から指紋が付いていたり酸化膜っぽい汚れがあったりするあたりは、今になってもあまり変わらないのかなという感じです。

ボディー裏側、キャブ内にも違いがあります。

|

|

| 今回品(SL大樹) 小型化したモーターを取り巻くようにウェイトが充填されました。後部にはライト点灯用のプリズムが見えます。 |

前回品 ウェイトはなく、窓から中が見えました(ほぼ、モーターが見えるだけです)。 |

全体の重量は、私が台所のはかりで計測したところ、次のようになりました。

初代 … 55.6g

前回 … 51.7g(軽くなった)

今回 … 67g(一番重くなった)

これによりSL大樹編成を空転せずに牽けるようになりました。フライホイールこそありませんが、走り出しから動きが大変スムーズで音も静か、過去のマイクロエースのC11の中では最もよく驚きました。申し訳ありませんが正直あまり期待していなかったので、動き出した瞬間、前回品との違いにびっくりするほどでした。

なお、KATOとトミックスのC11もSL大樹を空転せずに牽けました。ただ、トミックスは荷重が大きいと動き出しに集電が途絶することがありました。トラムウェイのC11は前進ではまったく引き出せませんでした(後退で押すことは何とか可)。

KATOのC11は47gぐらいで過去のマイクロエースのC11よりも軽いのですが、動輪の精度や粘着のバランスがよいのかもしれません。

いずれも私の小レイアウトという限定された環境で、平坦線でのことですので、各模型の個体差や走行環境によって結果が変わるかと思います。

コイツが重いんですヨ(笑)。

さて、昨年の春にはこのC11セットと、C10の試作品が展示されていましたので、C10も近いうちに発売されるのかもしれません。同じ動力が使われるのなら、性能もアップしていそうです。

本当にいつ発売されるかは、もう1〜2週間前に発表されるまで、わからなくなっていますね。