ターボトレインの動力台車

昔トミーが発売していた、バックマン製のターボトレインです。個人的な分解(動力部の取り外し)メモです。たまにいじる程度ですが毎回忘れるので…。

動力ユニットなど

バックマンの初期からある模型で、動力は先頭の機関車に内蔵されていました(他に変更されたバージョンがあるのかは存じません)。

車体の前半分に動力が入っており、1台車2軸の駆動です。車体のプラスチックが古くなっており、割れやすいる可能性があるため、分解の際にあまり無茶ができず緊張しました。

ボディー開口部を左右に広げつつ、動力ユニットの後部を先に浮かせ、徐々に外していきました。

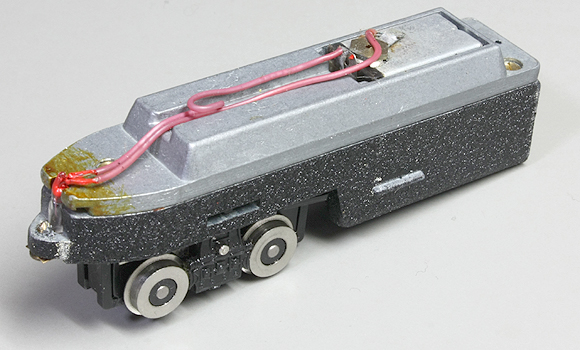

外した動力ユニットです。当時のバックマンのDL用動力ユニットの、後部を切り捨てたような形状です。一種のパワートラックとも言えるのでしょうか。

モーターは初期の機関車製品のような大きい丸型ではなく、少しスリムな角型です。ダイキャスト部は幸い変形しておらず、今でも走れます。

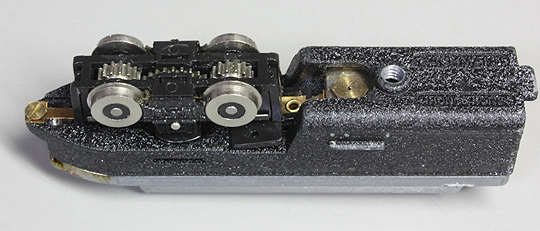

一応裏側です。

底部右寄りにあるネジ穴はボディーの取り付け用ではなく、商品のプラケースの底にネジで固定するための穴です。

当時おなじみだったこのケースです。先頭車は2本のネジ、中間の客車は1本のネジで底板の下から固定されており、出し入れの際にはいちいちマイナスドライバーが必要でした。私はそれが面倒で嫌いだったんですが皆さんどうでしょう。

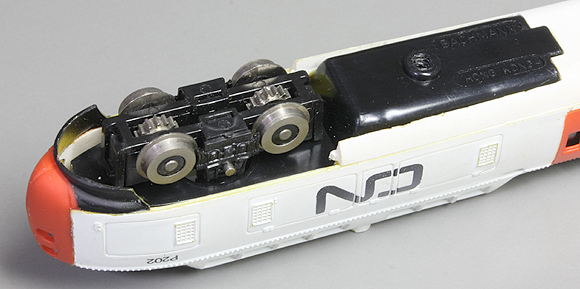

これは日本国内販売用なのでトミーのロゴが刻印されています。

組み入れの際には、先に先端部から差し込むのがよいようです。

全体をなるべく水平に近づけるようにして、後ろ側を押し込みます。

うまく入ると隙間なく収まります。

動力ユニット左右の突起とボディ内側の凹みがかみ合うのですが、何かボディーが外側に膨れていて、ぴったり合わないものもありました。

もう片側の機関車はダミーで、ダイキャストフレームの代わりにプラ製フレームになっています。

車輪は動力車の流用のため、ギヤも付いていますが効いてはいません。軸受けがきつくて車輪がうまく転がらないものもありました。

なおダミー側の先頭車には1軸連接台車が付いています。

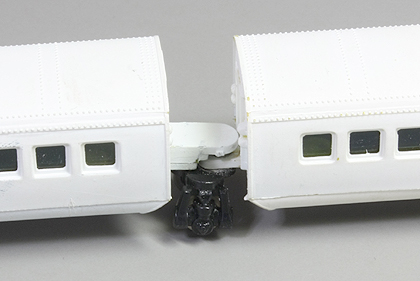

こんな風にフックをはめ込むだけで、連結は簡単です。

中間車も同様で、それぞれ片側に連接台車が付いており、連結方向は決まっています。

車体が軽いこともあり、動力台車1つでも轟音を立てながら結構普通に走ります。少なくとも平坦線で5〜6両なら問題ないです。

ボディーは当時のバックマン製品で普通だった黄色の樹脂で成型されています。点灯するなら何か遮光したほうがいいですね。

またいつか

この時期のバックマン製品にありがちな、塗装がパリパリと割れて剥がれてくる症状がこれにも出ており、その都度タッチアップしているのでボロボロです。

ケースの中にもボディーから剥がれた白い粉が落ちており、どこまでが元の塗装で、どこがタッチアップ部なのかもうわかりません。いずれ全体を塗り直すことになりそうですが、CNのロゴなども付いているので地味に気が重いです。

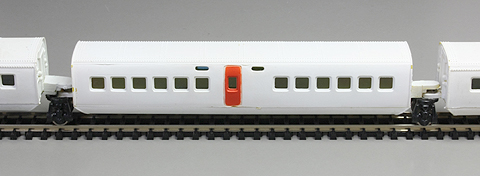

ドームカーを上から見たところです。まだガラスのはめ込みが採用されておらず、窓周りの肉厚が見えるのがこの時期のバックマン製品の味わいですかね。無骨なリベット表現もそうですね。

前面・側面窓も含め、ガラスは水色成型です。車体後部には動力ユニットが詰まっていませんが、ガラスが半透明のため空っぽの車内がハッキリ見えてしまうことはありません。

メトロライナーとともに店頭で目立つ存在でしたが、トミーのカタログからは割と早く消えましたね。連接構造なので、機関車1両だけ買っても走れないのが厳しかったですかね。

以上とは何の関係もなく、ここ2か月はC11の2機体制で回しています。2両とも大変調子がよいです。

いつかは昔のバックマン・トミー製品が主役のレイアウトを作ろうと材料を集めていたのですが、5年前のパンデミックの際に色々と予定が狂ってそのままです。