こちらがお隣の県・Yさん(HPに公開するために実名は避けました。)のチェロ、板はいいです。

なお、同時進行でやっていた、Sさんのページはこちらから。

|

cello_repair8-1 repair_index |

いい板の チェロを修復 Ⅰ 隣の県からの持ち込み 3. 2012 追加 | HOME |

![]()

こちらがお隣の県・Yさん(HPに公開するために実名は避けました。)のチェロ、板はいいです。

なお、同時進行でやっていた、Sさんのページはこちらから。

| 初めまして。チェロを弾くYと申します。 こちらのHPを拝見して、相談をしようと思いメールを出しています。 オークションでドイツ工房製OLDチェロを入手しましたが、残念な事にネックが折れたものをむごく修理してあり、弦を張ると、表板のヒビが大きくなりました。 それで、どなたかに修理していただくまではと、今、弦を張らずにケースに入れています。 一度楽器を見ていただけませんか? そちらにお伺いいたします。 ご連絡お待ちしています。 |

Y様 メールありがとうございました。 折角、オールドをお求めになったのに、ネックの不本意なリペアーであったり、表板の割れ目を拡大させる恐れがあるなど、ずいぶん、お心を痛められていることでしょう。 さて、最初にお断りしておいた方がよろしいかと思いますが・・・、 わたしはあくまで趣味家であり、プロではありません。 そのかわり、プロなら「こんなもの、直しても無駄だから・・・」というような、普通ならお断りするようなものも、いままで何度か直していますし、反対に、名工がつくったものや、名器に属するようなものはご遠慮させていただいております。 また、折角、こちらにいらっしゃっていただいても、 ・小生のもっている技術範囲の手におえるものかどうか? ・折れたネックを接ぎ木のような修復でそのまま使えるかどうか? ・表板の割れ具合はどの程度か? ・・・などなどで、修理方法や、かかる費用も大幅に異なってきます。 |

| そこで、デジカメなり携帯のカメラでも構いませんから、一度、修理が必要な箇所をはっきり分かるように写していただき、メールで添付ファイルとしてお送りいただいて、それで、見積もりなり、修理の方法などを判断させていただく・・・という方法。 ○ 名工の作や、名器ではなく、量産品や普及品の場合なら、宅配便で・・・という方法 どうせ、壊れているものですから、ケースに入れ、そのままでも、ヤマトなら「ヤマト便」という、普通の宅配便より少し高い送料で安心して送れる方法もあります。そのような形でいかがでしょうか? ご検討下さい。 |

|

| ・・というわけで、送られてきた写真で 写真判定 画像ソフトでズーム・インしてチェック | |

|

携帯カメラで撮った物です。画像が見にくくて申し訳ありません。 名工が作った物ではありません。  名もなき工房で作られた物ですが、木の材質(ヨーロッパの木だと思います)は良いと思います。 私の持っている中国上海製とは較べ物にならないくらい暖かい音がします。友人がそちらの方面に住んでいますので、何度か車で通過した事がありますから、後日、楽器は持ち込みます。 |

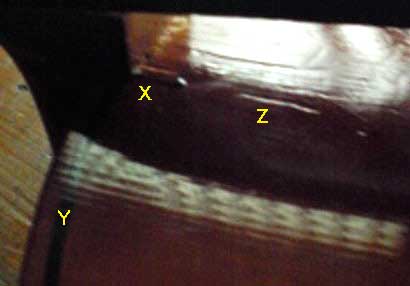

写真の割れのBに近いものが、反対側のX~Zの位置にも入っていれば、どんどん進行していくことも考えられますが、ところがX側には何もありません。 Xの字の、すぐ上の部分に、少しむくれたようなところがあったり、Zには凹んだところもありますが、これは、また、別の原因によるものでしょう。 |

ここで質問なんですが・・・、 Aの部分ではガタついたり、真横から見て、黒く、線のように見える隙間が空いているようなことはありますか? |

弦を張ると、この「割れ」が進というのですが・・・? ここで気になるのが小さなクラック、その割れ方が??? |

でも、ネックの反対側はちょっとしたキズだけで、「割れ」はないのです。 |

|

全体の写真が携帯のせいか、解像力が悪く、若干、ピントもあまいので断言はできませんが、もし、Aの部分が、はげているニスに沿って、水平に割れたことがある・・・とか、Cや、Yの部分に見られるような、表板の、年輪と平行した凹凸が写真のままだとすると、

この楽器は、手工品としてパフリング(周囲の 黒/白/黒 の線)をパフリング材を正しく象眼(埋め込み=インレイ)したものではなく、カラス口やロットリングを使い、ペンキで描いた量産品・・・ということが考えられます。 Cぐらいの割れであれば、それがパフ材による象眼なら、パフ材も割れに沿ってちぎれたり、もっと持ち上がったりします。 また、もし別な部材としてのパフ材が埋め込まれていると、年輪の凹みもパフ材のところでいったんは途切れ、普通ならパフ材に沿った段差が見られます。それが、ここでは一直線の陰影だけですから、『描いたもの・・・?』という疑問、推定が生じるわけです。 もし、そのことが事実なら、「ドイツ工房製」とのことでしたが、これは、伝統あるヨーロッパのメーカーでは、まず考えられないことで、安かろう、悪かろうの、一時代・前の中国製や、戦中・前後の国産・量産メーカーによく見られる工法です。 (近年の中国製だと海外の技術導入がありったり、元々の器用さも加わり、素晴らしいものになっています。) |

|

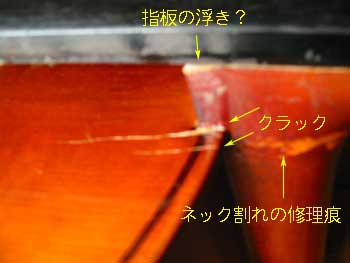

ネックの付け根には、指板に沿って割れの痕が・・? |

|

|

このニスのハゲハゲが、Yさんがいちばん気になっていたところ。 |

この写真では、はっきりとネック割れの痕が「黒い筋」になって見えています。 また、指板の先端が少し浮いているのも見て取れます。 |

写真では分かりにくいでしょうが、明らかに打撲の凹みが・・。 これも、オーナー氏は気になっているところでした。 |

| 我が家に持ち込まれてから・・ステップ・バイ・ステップ | |

|

ネック割れをフォローするには、やはり指板は外さなくてはなりません。 ヴァイオリンとは違い、チェロは指板が大きい分、接着面積も広いわけです。 それだけに、もし、強引に外そうとすると、指板そのものを割ってしまったり、ネックのカエデ材だって割ってしまうことだって考えられます。 そこで、ボディ側のほんのわずかり隙間から、長時間にわたりお湯を差し続け、ニカワの緩んだところをみて、 ヘラを差し入れ、また、お湯を差し・・・を続け、ようやく、きれいに剥がしました。 ご覧のように、ベタベタと分厚くぬられていたニカワを見れば、きわめて、気長に剥がしたことがお分かりいただけると思います。 |

|

前の修理人が割ってしまったネック材の一部も、そのまんまの状態で、

白く、指板側についてきて剥がれましたから、このように、

ネック材の端材が少し残っているのです。 写真では分からないでしょうが、その割れ目にはニカワが塗られていましたから、明らかに、以前に割れたことになります。 |

|

|

また、ネック側にはご覧のように、前の修理人がマイナス・ドライバーのようなものを打ち込んで隙間をつくり、それから剥がした痕跡がはっきりとついていました。 私も、ほぼその通りに剥がしましたから、端材もそのまんまついてきたわけだし、この場所はもともと指板が少し浮いていた場所でもあります。 その、浮いていたように見えたところが、指板の上下に黒く(写真では黄色の楕円部分のように)見えているところで、つまり、指板とネックが、その分だけ密着していなかったことになります。 |

指板も、いわゆる2級品以下のもので、北アフリカ産の真っ黒ではない、 東南アジア産の安い黒檀で、それをわざわざ黒く塗装したもの。 |

手書きで描いたパフリングや、この指板の黒い塗装から見ても、 ドイツの工房製ではなく、ますます、量産メーカーの国産・S社製という確信を持ちました。なお、本器にはラベルはなく、ラベルが貼ってあった場所には何カ所かひっかき傷が見られることから、オークションの出品者が「ひょっとして輸入品では」と思わせるため、「悪意をもって」剥がしたものと断定します。 |

エフ字孔から500Wの写真撮影用のリフレクタ・ライトを照らして エンドピンの穴から中を見たところ・・。 目視するなら明るくてよく見えるのですが、デジカメでは、かえって 光量が多すぎてコントラストが強く、細かなデテールが見えていません。 |

そこでつくったのが、チェロ専用の内部照明。 ホームセンターで市販されている車用のLEDライトや、ヘッドライト用の電球を利用しましたが、いずれもエフ字孔から突っ込むことができる大きさです。 また、トランスには、ご覧のような、古いテープレコーダーか何かの、ジャンク品の 外部電源を再利用しましたから100V対応です。 以下の、何枚かの写真は、裏板を剥がしたSさんのチェロです。 |

塩ビ皮膜の針金と細いスピーカー用の平行コードを合わせ、蛇腹の、コード皮膜で覆い、 自由自在に曲げられるスネーク・ライトにしてあります。LEDは、基板のままで売られていましたから、針金をUの字に曲げ、 その部分をエポキシ系の接着剤で固定しました。 |

ライトにはLED3ヶの、車内灯用のものと、一般のライト用を使用。 いずれも、自由に曲げられるので、とても具合がいいです。 |

この程度の明るさですが、フィルム・カメラとは違い、デジカメは弱光線にはとても強い性格があるので、こんなものでも十分です。 |

夜、周囲の電気を消して、テスト撮影したものです。 LEDと普通のライトとの光源の違いによる色温度の差はありますが、実用上は、まったく問題なく使えました。 |

| 少し浮いていたり・・ 指板とネックの調整 重かったり・・・、 | |

前の修理人は、どのような方だったのか、何も、このように定規を当てなくても、指先で軽く触っただけでも、少しの出っ張りも分かるはず。 これでは、指板とネックの密着だっていいはずはありません。 それで、その釘の頭はディスク・グラインダーでひとこすり、少し凹み気味に削りました。 |

|

|

例えば、割れた箇所をニカワで貼ったあと、補強として一本の釘で締め付けたとします。 その際でも、同じ釘を使う場合にしても、少しでも緩みにくいスクリュー・釘を使ったのか、どうか? あるいは、釘を打つことは簡単なことですが、うっかりと力任せに打って、ネックの根元を割ってしまうことだって考えられます。 そうすると、あらかじめ細めのドリルでガイド穴を空けたりしたものか? そうだとすると、その分、たとえスクリュー釘で締めても、緩みやすくなるのは間違いありません。 それだから、私は自分自身で実績がある「ダボピン」で止めることにしたのです。 |

|

|

さて、ネック割れ面の面積を考えると、概算ですが、幅3.5cm×長さ4.0とすると、その面積は12平方センチ。 このダボの表面積は、直径1cm×π×長さ6.0cmですから、 およそ、18.8平方センチにもなります。 つまり、元の接着面積の倍以上をこの小さなダボでカバーしているわけです。さらに、もともとの割れた面の12平方センチが接着面積に加わりますから、その接着総面積は30平方センチ以上になりました。 |

上が本器の指板、下は在庫の、既製品の指板です。 この指板ですが、目方を量ったら3,775gもありました。 それで、裏側の削り込みを目一杯にし、92gもダイエットしました。 |

演奏や操作性、あるいは音色には関係ない部分でのダイエットです。 |

|

指板にはネックの端材がついていましたが、結局は全体を平らにならしました。 そのことは、ネック側も金属定規を使って水平にならし、 それに指板も合わせたわけです。 |

| 指板もネックも平らに修整して削りましたから、当然、ネック角度は 正しい角度にしなければなりません。 指板の先端の延長線が、ノッチ(白い紙をおいてある駒の位置)で、 およそ80~81mmが標準。 その高さになるようにして、指板の肉厚を調整して削ります。 つまり、高くしたいときにはナット側を低くし、反対に低く下げたいときには ボディ側を低く削って調整します。 ただし、ここでの調整はプラマイ2~3mm程度で、それ以上の場合は、 やはり、本質的にはネックの取り付ける際の調整しかありません。 |

|

| 弦を張ると、表板のひび割れがすすむといっていましたが・・・、 | |

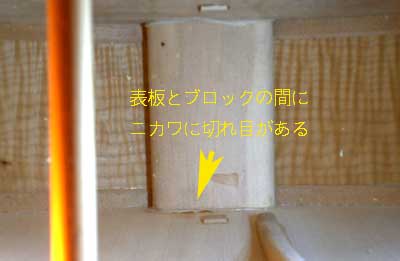

またまた、尻の穴からの撮影ですが、LEDライトできれいに取れました。 |

アップにすると、ブロックと表板の間にニカワの切れ目が見えています。 |

|

それが、この割れの原因というのは、納得がいかないのです。 |

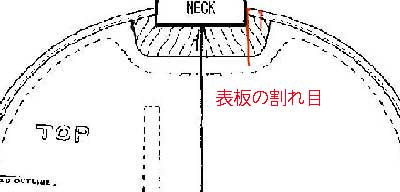

| なぜなら、その場所にはネックブロックが入っているので、普通なら、 表板はそのブロックにぴったりと貼られているはずの場所。 でも、弦を張るとひび割れが進行するには、その部分の表板が、 下のブロックと、ぴったりと貼られていないことになります。 それでまぁ、念のためにそこにニカワを流し入れることにしました。 でも、場所が場所、考え抜いたあげく・・・、 |

|

ご覧のような、電話線の工事用のカバーと、きわめて柄の長~いニカワ筆があれば、尻の穴からでも可能になります。 |

このコードカバーは上下ふたつのパーツからできていて、 上の部分はテーパーのついたカバーになっています。 筆に、園芸用の支柱を刺してガムテープで止めただけのもの。 ちょうど、写真の筆先辺りにニカワを垂らしておき、 それを筆で押しつけるようにするだけ。 |

| リブの、打撲傷の凹みを膨らめる | |

|

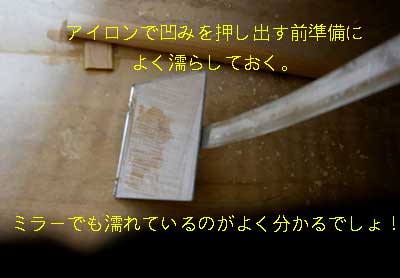

エフ字孔から筆で患部を塗らしたり、尻からでも、エフ字孔からでも、 熱したアイロンで押し出して膨らまし、 後からニカワを塗ったりパッチが貼れればOKです。 |

|

上の、ニカワの流し込みに使った筆を使い、 エフ字孔からミラーを見ながら濡らしたところ。 鉄のバーをトーチランプで熱して差し入れ、そっと押して膨らめました。 外側から、手をあてがっていると、ジュワーと患部が暖かくなるし、 触っている指の感触で、その膨らめ具合も分かるというもの。 思った以上に、にできました。 |

|

|

ただ、この作業は、平面の台の上で処置したわけではないので、最後の一押しができませんでした。 それ以上、押すと危ない、という少し前で止めました。 それでも、内側からアイロンでこすっても、ほぼ平面に感じるほどになり、パッチも貼りました。さりとて、このためだけに蓋を空けて作業するまでの、それほどのシリアスさはないと判断し、あきらめました。 |

こちらの光線状態ではまぁまぁなのですが・・・、 |

天地を逆にすると、残念ながら、まだまだ凹んでいるのです。 |

|

キズのレタッチを色を合わせながら、何度も、何度も塗りましたが、 一度、全体にオーバーニスをかけました。 |

駒を新しく削り、使っていた弦を張りました。 |

Yさんが最初からいっていた通り、よく響く楽器でした。 |

まぁまぁ、見られるようにはなりましたが・・・、 元の傷跡がこちら、  |

結構レタッチには時間をかけましたが、これが限度です。  |

| このチェロは、Yさんの冒頭のメールで、「オークションでドイツの工房製OLDをゲットしたもの」、というように書かれていましたが、前述したように、パフリングがインレイではなく、ペイントで描かれていたり、スクロールの機械彫りや、また、ニス仕上げでも、明らかに大手がやっているガン・スプレーでの吹きつけ塗装が見て取れます。 それが、このすぐ上の写真。イエロー・ブラウンの下地の上に、濃い赤茶をぼかしを入れながら吹いていますが、少なくとも、工房製のものは、こうした吹きつけはあまり見られません。 その上、ネックの裏側も、これはクリアーが吹かれていますが、工房製では指板の裏に当たるネックには、ニスは塗りません。 それに、ヴァイオリン製作関係の中でオールドというのは、やはり百年とか百五十年以上は経っていなければ、おかしいと私は考えます。 また、ラベルの位置には、明らかにひっかき傷のような痕も残っていましたから、このチェロの出品者は、オークションに出す際、意図的にラベルを引っ掻いて削り取り、少しでも高く売ろうとする「悪意」が感じられます。 ですから、オークションの説明文を鵜呑みにせず、いろいろとお調べになって、納得してから、ぜひ、お買いになって下さい。 |

この写真・↑のように、スクロールの溝が奥の隅まで彫られていないのは、いわゆる「機械彫り」である証拠。これは、間違いなく国産の量産メーカー品です。  |

これは、同時にリペアーしたS氏の本当に古いヨーロッパ製の工房製。 |

これはヴァイオリンですが、やはりドイツ製の古いものです。 |

| repair_index | HOME |