伊藤金具製作所は伝統的な技術で彫刻、金属加工をを専門とするオーダーメイドで金具を製作する会社です。

TEL. 090 7069 6714

〒272-0121 千葉県市川市末広1-10-5 プリマベーラ末広102

作業工程PRODUCTS

製作工程

注文をいただいてから、金具が完成するまでの工程のご紹介です。

様々な道具を使って製作しますが一部紹介したします。

道具

鏨と松脂は自分で使いやすいように作ります。  |

鏨 削る、彫る、切る、出す、均す、穴を抜くなど刃先の種類があり、特に彫る鏨はかなりの種類と数があります。 鋼を使いやすい長さに切って、鍛冶屋さんのように真っ赤に熱して叩いて刃先の元の形を作ります。その後、刃先をヤスリなどで削り出して、焼き入れをして作ります。 |

|

松脂 出したり凹ませてたり、地彫りなどの土台として使います。 粘土のような感じで、温めると柔らかくなり、冷めると硬くなるので、使いやすい硬さに調整して使います。 松の樹脂の松脂に地の粉と油を煮ながら混ぜあわせて作ります。 割合を変えて柔らかさや腰強さのようなものを調整して好みの硬さにします。 |

製作工程

元の寸法を測り、金具が完成するまでの工程です。金具によって彫り方が変わると、使う道具、鏨も変わりますが、工程はほぼ同じです。

|

型取り 木地の寸法を測り、曲がったものは紙で型をとります。 |

|

寸法取り、型作り 真っ直ぐなものは定規とぶんまわしで線を引いて寸法取りします。 曲がったものは紙で型紙を作ります。 |

|

型はき 型紙を墨で材料にはきます。 |

|

平彫り いろいろな鏨を使って金板の上で彫っていきます。 |

|

地彫り 裏から出し、松脂につけて松脂を土台にして彫っていきます。 |

|

穴開け 鋲で金具をとめるための穴を開けます。 |

|

切る ハサミで切ったり、鏨を使って切ったりします。 |

|

均し 大きな金槌を使って裏から叩いて均した後、表から木槌で均します。 |

|

ヤスリかけ 切ったところのバリをとったり、凸凹をヤスリでおとします。 |

|

キサゲかけ ヤスリの傷をキサゲという小刀で削っておとします。 |

折り曲げ、鈍し

平なものを折り曲げたり、丸めたり、溶接したり加工して色々な形に加工します。 |

折り曲げ 折り曲げる所を鏨であたり、曲げます |

|

鈍す 材料をガスバーナーなどで薄赤くなるまで熱すると柔らかくなります。 曲げたり、丸めたり、出して彫る時など鈍して扱いやすくします。 |

蝋付け

溶接は半田付けと蝋付けをしますが、半田付けは比較的に容易ですが、あまり強くありません。蝋付けは銀を溶かして溶接するので、半田より手間がかかり単価も高くなりますが、強く溶接できます。

|

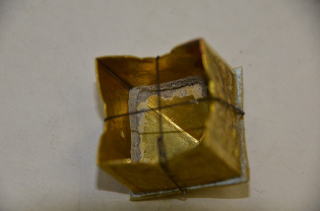

蝋付け 1 動かないようにからげ線(針金)で固定して、銀蝋とフラックスを混ぜたものを付けたい所にもります。 |

|

蝋付け 2 ガスバーナーで熱して銀蝋を溶かして流す。 溶けると銀色に光って半田が溶けたように流れます。 |

|

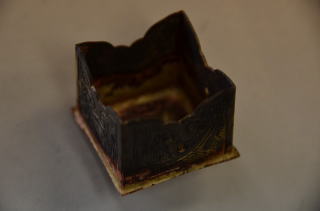

蝋付け 3 冷めてからからげ線を外します。 焼けて黒くなります。 |

|

蝋付け 4 硫酸を希釈した水に浸けて汚れを落とします。 |

|

蝋付け 5 水で汚れと硫酸を洗い流します。 この後、余分な所を落として仕上げます。 |

台輪角製作工程

松脂を使って打ち出して牡丹や端先を出します。縁を丸めたり、角を半田付けしたりします。

|

金どり、型はき 型を作り、寸法取りした材料に墨で型はきます。 |

|

図案描き、しびかけ 図案を描いて、模様を金板で先に彫ります。 |

|

松脂であたる 松脂を使い、牡丹、端先などをあたります。 |

|

鈍す ガスバーナーで熱し、鈍して柔らかくします。 裏から出します。 |

|

形を整える 表から牡丹など形を直して縁をあたります。 |

|

魚々子まき 下地に連続した丸い模様「魚々子」を彫ります。 |

|

穴開け、切る 鋲用の穴を開けてから、余分な所を切ります。 切った所のバリをとるヤスリをかけます。 |

|

丸める もう一度鈍して、台輪の丸みに合わせて丸めて、上下の縁を丸めます。 |

|

折り曲げ 角を均しながら折り曲げます。 |

|

半田付け 合わせた所を補強材料をあてて半田付け。 表を仕上げます。 |

|

金メッキ仕上げ 金メッキをして出来上がり。 |

バナースペース

伊藤金具製作所

〒272-0121

千葉県市川市末広1-10-5

プリマベーラ末広102

TEL 090 7069 6714

〒272-0104

千葉県市川市本塩21-3

㈲中台製作所内

TEL 090 7069 6714

FAX 047-357-0809