|

| さて 京都 大山崎へ |

|

| さて 京都 大山崎へ |

|

| アサヒビール大山崎山荘美術館 写真の右側のガラスが安藤忠雄 設計の新館 「さて、大山崎 〜山口晃〜」展へ行ったついでに、大山崎を歩いてみました。 |

| 大山崎とは? 京都府南西部、乙訓(おとくに)郡にある町。 宇治川、木津(きづ)川、桂(かつら)川が合流して淀(よど)川となる北岸に位置する。 JR東海道本線、阪急電鉄京都線、名神高速道路、京滋バイパス、国道171号などが通ずる。 淀川の北に天王山(270メートル)、南に男山(おとこやま)(143メートル)が相対し、京都盆地への西の門戸にあたり、1221年(承久3)の承久(じょうきゅう)の乱や、1582年(天正10)山崎の合戦の古戦場として知られる。 中世には淀川水運の河港として栄え、男山の石清水八幡宮に仕える神人(じにん)たちによる油座が置かれた。天王山の中腹には宝積(ほうしゃく)寺があり、三重塔(国の重要文化財)は桃山時代の特色を示している。山麓の妙喜庵(みょうきあん)は山崎宗鑑の庵室で、茶室の待庵(たいあん)(国宝)は千利休の作と伝えられる。人口1万5191(2005)。 サントリー山崎工場 大山崎町歴史資料館 妙喜庵 離宮八幡宮 |

| SPOT | |

| アサヒビール大山崎山荘美術館 建物は実業家・加賀正太郎が昭和初期に完成させた三階建てのイギリス・チューダー様式の山荘。 アサヒビールの社長樋口廣太郎が知事の申し出に応じて企業メセナ活動として保存。 現在は、アサヒビールの私立美術館。アサヒビールの創業者、山本為三郎が収集したコレクションを中心に展示。 |

|

|

| JR、阪急の駅からは無料送迎バスが出ている。 高齢者、障害者優先なので歩くことにした。 |

ここは「秀吉の道」 ゴミのポイ捨ては、この秀吉が許さぬ かなり急な坂道です。 |

|

|

| 美術館へのトンネル。 これが見えれば、あと一息です。 |

美術館の敷地から、隣の宝積(ほうしゃく)寺の三重塔が見える。 |

|

|

| 美術館 本館の入り口 | 手前が新館 |

|

|

| 本館 内部 2階の常設展示もお見逃し無く |

2階の喫茶室のオープンテラス バーナード.リーチと濱田庄司の作品が立てかけてあった。 |

|

|

| オープンテラスからの展望。 残念ながら、小雨が降ってきた。 |

手前は、ワインケーキ。 |

|

|

| これはお土産に買った Asahi木樽入ビールケーキ アサヒスタウトビールとニッカブランデーを浸透させてじっくりと熟成させたコクのあるケーキ。 アルコール度数4.3% |

庭園 |

|

|

| 庭園 | 庭園 |

|

|

| 庭園のオブジェ ボールをつかむ鉤爪の上の野兎 バリー.フラナガン 作 |

庭園から見るオープンテラス |

| 大山崎町歴史資料館 大山崎ふるさとセンターの2階にある。展示室は時代別に「古代」「中世」「待庵」「山崎の合戦」「近世」。 |

|

|

|

| 入り口 | 妙喜庵 「待庵」 国宝のレプリカ 室内は2畳という極小の空間で利休の非凡さがうかがえる。小間の茶室の原点といわれ、待庵以後このような形の茶室が一般化したものと考えられる。 にじり口が設けられた第1号の茶室。 国宝の茶室は三棟ある。この待庵と、犬山の如庵 (旧・建仁寺正伝院茶室 織田有楽斎好み 愛知県犬山市の名鉄犬山ホテル有楽苑にある年に数回公開)、大徳寺の密庵(みったん)(龍光院 伝小堀遠州好み。非公開) |

|

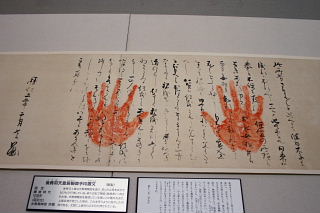

左は、現在、京都国立博物館に寄託。死の直前に、勅命により水無瀬殿を守っていた水無瀬信成・親成父子に申し送った置き文です。 最後の近いことを告げ「日頃の奉公を不便に思うが便宜の所領もないので、力及ばず、水無瀬・井内両荘を相違なく知行して、わが後生をもかえすがえす弔うように」という内容のものです。置き文の一面におされた朱の手形が、上皇の激しい性格と無念さを示しているかにみえます。 |

| 後鳥羽天皇宸翰御手印置文(国宝)レプリカ 水無瀬神宮 蔵 |

|

| 妙喜庵 | |

|

|

| 妙喜庵 外から | 妙喜庵 書院(重要文化財) 絵葉書 |

| 妙喜庵は、室町時代後期に東福寺の僧春嶽が開山。 国宝の茶室待庵がある。千利休が唯一残した茶室であるといわれている。 拝観は、往復はがきによる予約申し込みが必要。 大山崎町歴史資料館 にレプリカがある(上記) 天王山の合戦がおこり(1582年)羽柴秀吉は明智光秀を討とうとして、姫路より軍を進め天正10(1582)年6月13日山崎の地にいたり、陣をしいて陣中に千利休を招いて二畳隅炉の茶室を作らせた。 利休は功叔和尚と共に秀吉に茶を点じ、禅を談じた。その後、解体され当庵に移されたとの寺伝がある |

| 離宮八幡宮 石清水八幡宮の元社にあたる神社。八幡大神を祭神とする 大安寺の僧行教が宇佐神宮に参詣した折に「われ都の近くに移座し国家を鎮護せん」と神託をし、嵯峨天皇の離宮跡であるこの地にきた時、霊光を見て、掘ってみると岩間から湧き水が出たという。 時の神官が搾油器を発明し「荏胡麻油」の製油が起こったことで、日本における製油発祥地とされる。「油座」の制度で胡麻油の販売権を独占して大いに栄えたという。 |

|

|

| 惣門 | 鳥居 鳥居の右奥に「河陽宮(かやのみや)故址」の碑があり、、嵯峨天皇の離宮跡であることを表している。 |

|

|

| 油祖の像 | 「全国油脂販売業者共通の店頭標識」だそうな |

|

|

| 拝殿 | 岩清水 |