その晩、酒場『飛翔亭』はザールブルグ・アカデミーの貸切だった。

とはいえ、集まっているのはアカデミーの学生ではない。今夜はアカデミーの講師、事務職員、研究員など、スタッフの慰労会なのだ。

今年度の入学試験は無事に終って一段落ついたものの、この後は試験の採点、受験生の合否判定、結果発表から合格者の入学手続き、寮の部屋の割り当て、教科書の手配など、こまごました仕事は山積している。試験終了の打ち上げと同時に、今後の作業にそなえて英気を養おうと、企画されたものだった。

幹事は、慰労会の発案者でもある研究員のマルローネである。

「だって、せっかく大仕事がひとつ終ったんだもん。ぱあっとやって、明日への決意を新たにするのが大切なのよ。物事にはけじめをつけなくちゃ」

というのが彼女の言だ。もっとも同じく研究員のクライスに言わせれば、「単に飲み会をしたかっただけでしょう」ということになるのだが。

さして広くない『飛翔亭』のテーブルに分かれて座り、ワインのグラスを傾けながら亭主ディオや看板娘のフレアの料理に舌鼓を打っているのは、若手スタッフばかりだ。

「年寄りが一緒では、若い者たちも気詰まりだろう」

という校長ドルニエの考えから、ドルニエをはじめ筆頭講師のイングリドやヘルミーナも参加していない。それ以前に、幹事のマルローネが「年齢制限ありですから」という発言でイングリドを激怒させたという情報もある。

ともあれ、気のおけないメンバーばかりで、一同なごやかに酒や料理を楽しんでいる。みなアカデミーの卒業生で学究肌の者が多いため、大騒ぎをする者もなく、中央のテーブルで言い合いをしているクライスとマルローネの声が目立つばかりだ。

「なによ、いくら飲んで何を食べようと、あたしの勝手でしょ!」

「いえ、私はただ、栄養学的見地からあなたの暴飲暴食を見かねて、老婆心ながら忠告をしただけです」

「うるさいわね、それが余計なお世話だっていうのよ! 小姑みたいにとげとげちくちく・・・せっかくの美味しいお酒がまずくなっちゃうじゃない!」

「いくらあなたがお酒好きだといっても、先ほどまでワインをがぶ飲みしていたと思ったら、今度はカイザーウイスキーじゃないですか。飲みすぎですよ」

カイザーウイスキーというのは、この店でもっともアルコール度数が高い酒である。しかもマルローネはボトルごと抱え込んでいるのだ。

「今日ぐらい、いいじゃない、少しくらい羽目をはずしたって。ほら、よく言うでしょ、『酒は飲んでも飲まれるな』って」

「飲まれてるじゃないですか」

「気にしない気にしない、第一、今日は無礼講なんだから――」

「そんなことを言って、身体を壊してしまっては、その美味しい料理やお酒も味わえなくなってしまうのですよ。あなたももう、若くはないのですから――」

「むっか〜っ! 何ですってえ!?」

琥珀色の液体が入ったグラスをテーブルに叩きつけて、憤然とにらむマルローネに、クライスは銀縁眼鏡の奥から冷ややかな目を向ける。

「私は事実を事実として述べただけです」

にらみ合うふたりに、隣のテーブルから穏やかな声がかけられた。

「本当に、あなたたちって、変わらないわね。懐かしいわ」

「アウラさん・・・」

「姉さん・・・」

マルローネもクライスも、毒気を抜かれたように振り向く。地味だが上等なドレスに身を包んだ黒髪の女性が、ワインにやや頬を染めて、楽しそうにふたりを見つめている。

クライスの姉アウラはかつてアカデミーでショップ店員を務めていた。ザールブルグの資産家との婚約を機に後輩のルイーゼ・ローレンシウムに店員の座を譲り、アカデミーを退職していた。今は資産家夫人だが、「OBもOGもみんな呼んじゃえ!」というマルローネが幹事特権で招待したのだった。「それならなぜ、わたくしたちは呼ばれないのかしら」というイングリドの声は、このアバウトな幹事の耳には届かないらしい。

「ふふふ、懐かしいわ。あなたたちの声を聞いていると、昔を思い出すわね」

アウラはもう一度、微笑んで言い、ゲルプワインのグラスを口に運んだ。

その隣では、後輩で現在のショップ店員のルイーゼが、フレアの特製プディングをつまみながら、ちびちびとワインをすすっている。おっとりした性格と金髪碧眼の美形でスタイルも良く、若手の男性職員に人気の高いルイーゼは、先ほどからしきりにワインを勧められたりしていたのだが、「わたし、お酒は弱いものですから・・・」と断り続けている。断られた相手がそれ以上無理強いせずに引き下がってしまうのも、やはりルイーゼの穏やかな性格がものを言っているのかも知れない。

そんなルイーゼに目をやったアウラが、不意に思いついたように叫んだ。

「そうだわ、すっかり忘れてた。ルイーゼさんにプレゼントを持ってきたのよ」

「はい?」

ルイーゼがきょとんとアウラを見る。その声に、マルローネもクライスもアウラの手許を見つめる。

アウラが取り出したのは、平べったく細長い箱だった。

「姉さん、それは――」

クライスの声に、やや驚きが混じる。

「そうよ、この前、実家から持っていった荷物を整理している時に見つけたの」

箱の中から出てきたのは、つややかなレンズときらめく銀のフレームの眼鏡だった。今、クライスがかけている眼鏡とよく似ている。

「それは、姉さんが初めて私に買ってくれた眼鏡じゃありませんか」

「そうよ、でも、度が強過ぎて合わなかったのよね。それに、クライスもあの頃は『眼鏡なんて、かっこ悪くて嫌だ』って、だだをこねたしね。結局、それっきりになって、その後、あなたは別の眼鏡をあつらえてしまったけれど」

「へ〜え、クライスが眼鏡を嫌がったなんてね〜」

「む、昔のことです」

いやみったらしいマルローネの言葉に、クライスは咳払いして短く答える。

アウラはルイーゼに目を向け、

「噂を聞いたわ。今でも眼鏡をかけないでいるんですって?」

「はい・・・」

いつも夢見るように微笑んでいるルイーゼの表情が、ややくもったのは気のせいだろうか。

「そのせいで、しょっちゅうお釣りを間違えてしまって・・・。でも、決めたことですから・・・」

ルイーゼはややうつむき加減で、でもいつもよりもきっぱりした口調で言う。

本が大好きなルイーゼは、本の読みすぎがたたって強度の近視である。しかし、彼女がまだアカデミーの現役学生だった頃、眼鏡をかけた姿を見た先輩に大笑いされたせいで、絶対に眼鏡をかけないことを決心したという話は、アカデミーのスタッフにはよく知られている。

「あの時、笑ってしまったのは悪いと思っているわ」

アウラがすまなそうに言う。どうやら、大笑いした先輩の中には、アウラもいたらしい。

「でも、あの眼鏡は太い黒のフレームで、ガラス瓶の底みたいな分厚いレンズだったじゃない。あれでは、誰がかけても笑ってしまうわよ」

「でも・・・」

「この眼鏡だったら、デザインもシンプルでモダンだし、きっと似合うと思うわ。笑う人なんかいないわよ」

「・・・・・・」

眼鏡を差し出されたルイーゼは困った顔をして、助けを求めるように周囲を見回す。

「そういえば、ルイーゼさんが眼鏡をかけた顔って、興味があるわね」

マルローネが目を輝かせる。それは、遠巻きにして息を殺している隠れルイーゼファンクラブ会員の心の声でもあったろう。

「それに、いつまでもお釣りを間違えていたのでは、アカデミーにも迷惑をかけることになってしまうじゃない。わたしは、先輩としてそれが心配なの。なんとかしてあげたいのよ」

「そんな・・・。困ったわ・・・」

「目が悪いというのは決して恥ずべきことではありません。でも、それを矯正せずに周囲に迷惑を及ぼしているという点では、非難されるべき余地がないでもありませんね」

クライスが冷静な口調で言う。

「さあ、かけてみて」

「でも・・・」

眼鏡を受け取ってはみたものの、おどおどと身じろぎするルイーゼに、マルローネが酒をなみなみと注いだグラスを差し出す。

「さあ、ルイーゼさん! 景気付けにぐいっとやって、度胸をつけて、かけちゃいましょう。眼鏡なんて、どうってことないわよ。クライスだって平気でかけてるんだから」

「どういう意味ですか、マルローネさん」

場の雰囲気で、断れないと覚悟したのだろう、ルイーゼはグラスの液体を一気に飲み干した。

「お、いい飲みっぷりね」

マルローネに冷やかされたルイーゼは、恥じらいがちに眼鏡をもてあそんでいたが、やがて覚悟を決めたように立ち上がると、

「ちょっと、待っていてください・・・」

と、頬を赤く染め、消え入るような声で言って、壁の方を向いた。

そして、顔を隠すようにしながら銀のフレームを持ち上げ、金髪をかき上げると耳に固定した。髪をかき上げた際に見えた首筋もほんのりと赤く染まっている。

「さあ、こっちを向いて、見せて」

アウラの声にうながされるように、ルイーゼはうつむいたまま、おずおずとこちらを向く。

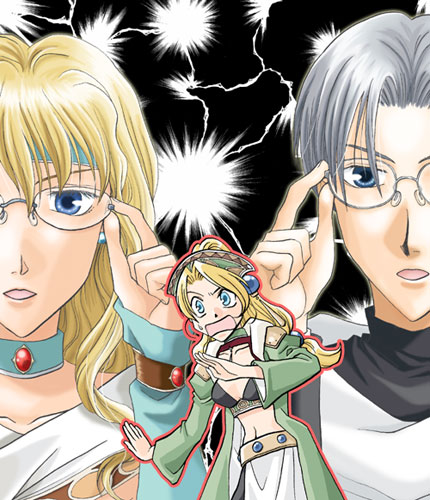

|

| <Illustration by あるふぁ様> |

一瞬、酒場は静まり返った。

そして、意を決したようにルイーゼが顔を上げると、声にならないどよめきが沸き起こった。若い男性スタッフは、心の中で声を揃えて叫んだろう。

(萌え!)

いつもは性格どおりのおっとりした容貌で、夢見る乙女のような表情を浮かべているルイーゼが、銀のフレームの眼鏡をかけると、いつになくきりっと引き締まって見える。レンズの奥の青い瞳は知的に輝いている。

「ルイーゼさん! かっこいいじゃない!」

マルローネの弾んだ声に、ルイーゼは小首をかしげた。

「ほら、男の人たちは、みんなルイーゼさんのファンになっちゃったみたいだよ」

マルローネの声に、男性スタッフがうんうんとうなずく。

ルイーゼは、左手を軽くフレームに当てると位置を整え、あごをつんと上げて周囲を見回す。

その口から、信じられない言葉がもれた。

「くだらないですね。容姿で女性を判断するなど、愚劣の極みとしか思えません。そんなに眼鏡をかけた女性がいいのなら、イクシーさんがいるケントニスのアカデミーに転勤願いでも出せばいいのです」

「へ・・・?」

マルローネをはじめ、全員が目を丸くした。言葉を失い、ただ茫然とルイーゼを見つめる。

ルイーゼは、刺し貫くような鋭い視線で冷ややかに一同を見ると、肩をすくめ、気取った様子で椅子の背に手をかける。

「アウラ先輩」

「は、はい!」

氷のような口調で声をかけられ、アウラは思わず背筋を伸ばして不動の姿勢をとる。

「この程度のことで、あの時のことが償えると思ったら、それは大いなる誤解と言わざるを得ません。いかに悪気のなかった行動とはいえ、あの時、先輩方に浴びせかけられた嘲笑は、わたしの心に深い傷を残しました。精神的に未熟な人間の無思慮な言動が、いかに残酷な凶器となりうるか、もっと謙虚に自覚し、自己批判すべきです」

「は、はい・・・」

反省したというよりも、びっくりして、アウラはこくんと首を振る。

周囲は、凍りついたかのような沈黙に包まれていた。

マルローネのすっとんきょうな叫びが、沈黙を破る。

「うそぉ! ルイーゼさんがクライスになっちゃったよぉ!!」

「どういう意味ですか」

言いながらも、クライスは右手で眼鏡の位置を整え、興味深げにルイーゼを見やる。ふたりの態度が鏡に映ったようにそっくりだったので、マルローネは目を見張った。

|

| <Illustration by あるふぁ様> |

「クライスの嫌味な性格が、眼鏡のせいだったなんて――! それが、ルイーゼさんにもうつっちゃったなんて――」

「そんなはずがないでしょう」

研究者としての冷静な態度を保とうとしながら、なんとかルイーゼの異変の原因を分析しようと、クライスが近寄る。それを真っ向から見すえ、ルイーゼは言う。

「クライスさん。あなたももう少し、ご自分に素直になってはいかがですか。このままでは、あなたの欲しいものは永久に手に入りませんよ」

「な――!?」

ルイーゼに負けないほど頬を赤く染め、クライスは腰が砕けたように後ずさる。

「へ? どういうこと?」

きょとんとするマルローネを振り向き、ルイーゼは、

「あなたもです、マルローネさん。もういい歳なのですから、ご自分の行動の結果を予測して、衝動的な行動は慎んでください。周囲の人間が、いかにあなたをフォローするのに心を砕いているかに目を向けるべきです。それに――」

フレームに手をやったルイーゼはちらりとクライスに目をやり、

「あなたは、すぐそばにいる大切な人間の存在を自覚すべきです」

「ええと・・・、それって――?」

「後はご自分で考えなさい。わたしの言いたいことは以上です」

冷ややかに言い放つと、ルイーゼはつんと顔を上げ、眼鏡に手を添えながらじろりと周囲を見渡した。声をかける者はいない。

静まり返った中、ルイーゼは椅子を引いて腰を下ろす。そのままことんと首がたれた。

そして、テーブルに突っ伏すと、ルイーゼはそのまま安らかな寝息をたて始めた。

「やれやれ、みんな帰ったな」

パーティは先ほどお開きとなり、参加者は三々五々、家路についていた。飲みすぎてべろべろになったマルローネはクライスに背負われて、アカデミーの寮に帰っていった。あの後、ルイーゼに近づいた者はいない。

カウンターをきれいに拭いたディオは、娘のフレアを見やる。弟のクーゲルは黙々とグラスを磨き上げている。

毛布を手にフロアへ下りたフレアは、テーブルで眠ったままのルイーゼにそっと毛布をかけた。

ルイーゼは眼鏡をかけたまま、横顔を見せて気持ち良さそうに寝息をたてている。

誰もルイーゼを連れて帰ろうとしなかったので、ディオは今夜は『飛翔亭』に泊めるからと申し出たのだった。隠れルイーゼファンクラブの面々も、ほっとしたように帰っていった。

「それにしても、驚いたな」

ディオが言う。

「ええ、みんな、びっくりしていましたね」

フレアが答える。

「ルイーゼさん自身も、気がついていなかったんでしょう」

「ああ、そうだな。しかし、クライスの眼鏡をかけたら性格がクライスそっくりになってしまったというのは、傑作だった」

ディオが笑いをかみ殺して言う。

「みんな、そう思い込んでいたようだったな」

クーゲルが重々しく答える。

「そんなわけはなかろうに」

「でも、あの時の様子を見たら、そう考えてもおかしくないわ。それに、こんなことがあったら、二度と誰もルイーゼさんに眼鏡をかけさせようなんて、思わないでしょうね」

微笑んだフレアは、ルイーゼのベッドを用意するために、軽い足音をたてて二階に上っていく。

「ああ、まったくだ。まあ、それも自業自得だな。マリーが、よりによってカイザーウイスキーを一気に飲ませたりするからいかんのだ」

クーゲルの言葉を背に、ディオはフロアに進み出て、ルイーゼの安らかな寝顔を覗き込んだ。

「酒を飲むと性格が一変するという話はよく聞くが、これほどとはな」

<おわり>

<その頃、アカデミーでは…>

寄贈:なかじまゆら様

| イングリド | 「まったく、あの子たちの失礼さにもほどがあるわ! どうしてスタッフを辞めたアウラたちまで呼んで、わたくしがダメなのよ!!」 |

| ヘルミーナ | 「だからって私の部屋に押し掛けてやけ酒?」 |

| イングリド | 「この一杯を飲んだら退散するから、安心してちょうだい」 |

| ヘルミーナ | 「どうせあの連中の中に無理矢理入ったところで、お互い気を遣うだけだって、あんただってわかっているくせに。ちょっとつまはじきにされたからってムキになって、そういうところは昔から変わらないね」 |

| イングリド | 「うるさいわね」 |

| ヘルミーナ | 「うるさいのが嫌なら自分の部屋で飲んだら? ま、私はどっちでも別に構わないけどね」 |

| イングリド | 「......。 ところでヘルミーナ、今、何を作ってるの?」 |

| ヘルミーナ | 「ああ、これ? 丸1日寝られない薬。連中が帰ってきたらこれを飲んで存分に働いてもらおうと思って。彼らは若いし、今晩、宴会で英気を養ってくるんだから、1日や2日寝なくても大丈夫だろ? 最初は3日3晩寝られない薬でも作ろうかと思ったけど、さすがにそれじゃシャレにならないことになるかもしれないからね」 |

| イングリド | 「(結局あなたも、根に持っているんじゃないの...)」 |

<○にのあとがき>

あるふぁさんのHP、石亭酒家のお絵描き掲示板で、あるふぁさんが「眼鏡ルイーゼさん」を描いてくださいました。実は、半年以上前にweb拍手でリクエストしていたものでした(リクした本人もすっかり忘れてましたが)。

それを見た瞬間に、頭の脇に豆電球が灯って(ロマサガ2ですか(^^;)、浮かんでしまったのがこのお話です。サービスでクラマリ風味も入れて(笑)、あるふぁさんに捧げさせていただきました。

『ルイーゼさんと眼鏡』ネタでは、既に「君には見えない」を書いていますが、今後も機会があったら書きたいです。

それにしても、こういう人(いや眼鏡をかけると性格が変わる人じゃないですよ)、現実にいますよね〜(汗)。本当の(?)ルイーゼさんはこんな人じゃないと思いますけど(笑)。

追記:許可をいただきましたので、元ネタの「眼鏡ルイーゼさん」を掲載しました〜。(2004.12.18)

追記その2:なかじまゆらさんから、竜虎コンビの裏小話(←変な意味ではない)をいただきました〜♪ こちらも併せてお楽しみください〜。(2004.12.21)

追記その3:あるふぁさんから、素晴らしき挿絵をいただきました〜。(2005.11.7)