※おことわり

本作品では、ゲームの中には出て来ないキャラクターが重要な役として登場します。

あらかじめご了承ください。

Scene−1

その日も、いつもと同様、ザールブルグの街は平穏だった。

秋の暖かな日差しに照らされて、中央広場をそぞろ歩く市民は、みな一様に穏やかな表情を浮かべている。子供たちは歓声をあげて走り回り、それを優しげに見守りながら、買い物袋をかかえた母親たちがおしゃべりに興じている。大きく枝を広げた『妖精の木』の木陰では、若い恋人たちが柔らかな芝生の上でくつろぎ、持参したお茶をすすりながら語らっている。噴水わきのベンチにゆったりと腰をおろし、集まってきた鳩にパンくずを与える老人。広場の片隅にイーゼルを立て、キャンバスをためつすがめつしながら絵筆を動かす青年。軽妙な口上を述べ立てながら客を呼び込もうとする露天商に、異国の奇妙な音楽に合わせて舞いや軽業を披露する大道芸人・・・。

そのようなのどかな風景を見やりながら、シグザール王国王室騎士隊長エンデルク・ヤードは、城の正門の警備についていた。普段は、シグザール城内の謁見室の入り口に控えているのだが、月に一度ほどは、街の様子を自分の目で確かめるために、城門に立つことにしているのだ。

聖騎士のしるしである、磨き上げられた蒼く輝く鎧に身を固め、微動だにせずシグザールの城門を守っているその姿は、さながら神話や伝説に登場する英雄の像のようだ。

上背があり、肩幅は広く、胸板も厚い。手甲と肩当ての間からのぞく腕は黒い肌着におおわれているが、その布の上からでも無駄なくついた筋肉が盛り上がっているのがわかる。

漆黒の髪はつややかで長く、流れるように肩当てから背中へと流れ落ちている。黒い両の瞳は神秘的な光をたたえているが、そこには心のうちを推し量れるような何の表情も浮かんでいない。黒い目と黒い髪は、このシグザール王国では珍しく、彼が他の土地の生まれであることを示している。もっとも、本人はそのおいたちについては口を閉ざし、何も語ろうとはしないが。

珍しく正門に現われた騎士隊長の姿を目ざとく見つけた若い街娘たちが、身を寄せ合い、ささやきあっている。中には大胆な娘もいて、エンデルクの方へさりげなく近付いてきては、スカートの裾を翻すようにくるりと回って見せ、熱っぽい流し目を送ってくる。もちろん、エンデルクはそれに応えることはなく、口元を引き締めて、視線を宙の一点に据えている。

娘たちに引き換え、やかましく言葉を交わしながら城門の前を通りかかる商人や職人たちは、エンデルクに気付くと、その無言の威圧感に気おされるかのように、不意に黙り込み、遠回りしていくのだった。

ふと、エンデルクは背後に気配を感じて振りかえった。

そこには、地味な服装をし、眼鏡をかけた風采の上がらない男が立っていた。これといった特徴もなく、人ごみですれ違っても何の印象も残さず、記憶にも残らない類の人物に見える。しかし、エンデルクはその見かけにだまされてはいけないことを知っていた。

「話がある。ちょっと奥まで来てくれ」

男はぶっきらぼうな口調で言うと、返事も待たずにくるりときびすを返すと、猫背気味に背を丸め、すたすたと城の中へ戻って行った。

エンデルクは、奥に控えていた部下の騎士のひとりに、警備を交替するように合図すると、うっそりと城の奥へ向かった。

世の中が平穏であるのは良いことだ。しかし、正直なところ、その平穏に飽いている自分がいることも確かだった。それが良いことなのか悪いことなのかは別にして、エンデルクは戦いの中にこそ自分の存在意義を見出す男だったのだ。

エンデルクは、我知らず、心がざわめき、沸き立つのを覚えていた。

先ほどの眼鏡の男から、いったいどのような話を聞かされることになるのか。

シグザール王国秘密情報部長官ゲマイナー。彼が、つまらない用事で自分を呼ぶはずがない。

Scene−2

ザールブルグの中央広場から南東に向かうと、石畳の道は狭くなり、街並みもごみごみとしたものになってくる。

しかし、そこはザールブルグで最も活気にあふれた一帯だった。

『職人通り』と呼ばれるその地区には、様々な商店や工房が軒を連ね、朝から晩まで、行き交う人々でにぎわっていた。今も、買い物袋を両手に抱えたおかみさんたちがせかせかと歩を運び、鍛冶屋の工房からは金属を打つハンマーの音が響いてくる。

そんな喧騒に包まれた街の一画に、赤いとんがり帽子の屋根が目立つ小さな工房があった。

入り口の脇には、「マリーのアトリエ」と書かれた木の看板が、風に揺れている。1年ほど前に店開きしたこの工房は、『職人通り』でも名の知られた存在となっていた。とはいえ、有名になったその理由というのは、真夜中に大爆発を起こしたとか、通り一帯に異臭を撒き散らしたとか、あまりかんばしくないものだったのだが。

建物の中では、工房の主であるマルローネ(愛称マリー)が、作業台に身を傾けて、熱心に調合作業に取り組んでいた。

マリーは、錬金術を教えるザールブルグ・アカデミーの生徒である。しかし、4年間の学生生活を通じてアカデミー史上最低の成績を取り続けてしまったため、普通に卒業することができなかった。そして、師であるイングリドのはからいで、5年間の特別卒業試験を受けることとなったのである。その試験の内容とは、与えられたこの工房で自活しながら修業し、5年後になんらかのアイテムを錬金術で作って、イングリドの元へ提出することだった。

しかし、2年目を迎えたばかりの現時点では、マリーは生活するのに精一杯で、とても将来のことなど考える余裕はなかった。『職人通り』の酒場『飛翔亭』でアイテム調達の依頼を受けては、報酬を稼いでなんとか生活を成り立たせていたのだ。

今も、マリーは先日『飛翔亭』から依頼された『解毒剤』を調合しているところだった。依頼の期限は、数日後に迫っている。

「とにかく、これが完成すれば、久しぶりにまとまったお金が手に入るんだから、がんばらないとね。パンの耳と水だけの生活ともお別れよ」

マリーは腕まくりをすると、乳鉢に入れた薬草の『ヤドクヤドリ』をすりつぶしていく。黄褐色の茎と紫色の花をもつ『ヤドクヤドリ』はザールブルグの北方にあるメディアの森で採れる薬草で、強い解毒効果があるのだ。

マリーの動作とともに、青く丸い髪飾りで無造作にまとめられた豊かな金髪が波打つように前後に揺れる。

作業台の上で燃えるランプの光が、一心不乱に薬草をすりつぶすマリーの空色の瞳を映し出す。

作業台の手前側には、試験管やビーカー、天秤といった調合用の器具が置かれ、奥の方は中和剤など基本的な薬品が入ったガラスの小壜が並んでいる。ただし、様々な色をした薬品が整頓されずにでたらめに置かれているところが、工房の主の大雑把な性格を現わしていると言える。

他にも、アイテムの入った袋などが雑然と置かれている中、空いているわずかなスペースを使って、マリーは作業を行っているのだった。以前は、採取や簡単な調合の作業を手伝ってくれる妖精を雇っていたのだが、賃金が払えなくなってしまったため、妖精たちはみな森へ帰ってしまっている。だから、今のマリーは一から十まで自分自身で作業を進めなければならない。

『ヤドクヤドリ』がすっかりすりつぶされ、紫色の粉になると、マリーはほっとひとつ息をついた。

「さてと、あとはこれを『アルテナの水』と混ぜ合わせて蒸留すればいいんだよね」

マリーは手近にあったビーカーを取ると、乳鉢の中身の粉をさらさらと落としこんだ。そして、作業台の奥に並んだガラス壜の中から、緑色をした半透明の液体が入った壜を選び出すと、中身をビーカーに流し入れる。

ランプの上の三脚にビーカーを載せると、マリーはランプの炎を調節しながら、ガラス棒でビーカーの中身をかき混ぜ始めた。

ここまでのところ、作業はうまくいっているようだ。

ランプの熱がビーカーに伝わると共に、ビーカーの液体は泡立ち、青緑色に変化してくる。

マリーは、いつになく慎重にランプの炎の強弱に注意していた。これまでに、炎の加減を間違えて調合を失敗したことは、数知れない。

次第にビーカーの中身は煮詰まり、量も減ってきた。

「う〜ん、ちょっと量が少なくなってきたなあ。『アルテナの水』を、もう少し追加しちゃおうかな」

マリーは、ランプの炎に目を注ぎながら、手探りで『アルテナの水』の入ったガラス壜を取り、そのまま逆さにして中身をビーカーに注ぎ入れた。

その液体は、赤かった。

(えっ!?)

気付いた時には、もう遅かった。

爆発音と共に、もうもうとした白煙が吹きあがる。

「ああん、またやっちゃったよぉ!!」

マリーは髪をかきむしって嘆いた。『アルテナの水』と間違えて、赤属性の中和剤を入れてしまったことは明らかだ。炎の調節に神経を集中しすぎたために、ガラス壜を選ぶ方がおろそかになってしまったのだ。

『解毒剤』になるはずだったビーカーの中身は、今や赤黒いどろどろした得体の知れない代物に変わってしまっている。

「どうしよう、また作り直しだわ・・・」

マリーは頭を抱えて、工房の中をうろうろと歩きまわった。

『アルテナの水』は作り置きがあるから良いが、先ほどの調合で『ヤドクヤドリ』は在庫を使い果たしてしまった。また、メディアの森まで採取に行かなければならない。メディアの森は、ヘビ女やエルフといった強い魔物が出没する危険な場所である。安全に採取をこなすには、それなりの腕を持った護衛を雇っていく必要がある。

しかし、今、マリーには護衛を雇うための銀貨がないのだ。

(どうしよう、どうしよう・・・)

いっそのこと、今回の『解毒剤』の依頼をキャンセルしてしまおうか・・・。しかし、以前にも無理な依頼を受けてそれをキャンセルした時の、『飛翔亭』の店主ディオの冷たい視線と言葉が心によみがえってくる。

(これはな、遊びじゃないんだ。できない依頼なら、最初から受けるな)

ここでキャンセルしてしまったら、ただでさえ少ない信用が、ますますなくなってしまう。それに、そうしたところで金欠病は解決しない。

ルーウェンやハレッシュといった冒険者たちに土下座して頼んで、報酬は後払いで護衛してもらうことはできないだろうか。でも、それではあまりに自分がみじめだ。

「ああん! もう、どうすればいいのよぉ!!」

叫んだマリーの耳に、冷ややかな声が届いた。

「おやおや、今日も相変わらず騒がしいですね。女性のヒステリーは、みっともないですよ。大方、また調合に失敗して爆発でも起こしたのでしょうが・・・」

見れば、工房の扉の内側に寄りかかって、ひとりの青年が腕組みをして冷徹な視線をマルローネに向けている。銀髪で銀縁眼鏡、錬金術服に身を包んでいる。

「クライス! いつ来たの?」

クライスはザールブルグ・アカデミーで主席の座を守っている秀才で、マリーの2年後輩に当たる。

「ノックはしたのですが、返事がなかったものですからね。勝手に入らせていただきましたよ。いつものことながら、足の踏み場もないですね、この工房は」

「余計なお世話よ! それより、何の用なの? また嫌味を言いに来たの? あんたもよっぽど暇なのね」

マリーの声もとげとげしくなった。

「いえいえ、私が用もなく、このような取り散らかった場所に来るわけがないでしょう。実験材料として『燃える砂』が急に必要になりましてね。その程度のものであれば、あなたのところにも在庫があるのではないかと思ったわけです」

「まあ、そうだったの! うん、『燃える砂』だったら、たしかあるよ」

マリーの口調が急に熱っぽいものに変わった。クライスは意外そうな表情を向けたが、彼女の念頭には、クライスが払ってくれる銀貨のことしかない。いそいそとアイテム棚を探し、『燃える砂』が入った壜をクライスに渡す。

しかし、代金を受け取ったマリーの表情は、再びくもった。

「はああ・・・。でも、たったこれだけじゃなあ・・・」

手のひらに載せた銀貨をながめ、ため息をつく。

クライスは、そんなマリーを眼鏡の奥からじっと見つめていたが、やがて納得したようにうなずく。

「なるほど。先ほどから様子が変だと思っていましたが、やっと理解できましたよ」

「な、何を理解できたって言うのよ」

「その程度の銀貨で一喜一憂するということは、かなりお金に困っているようですね。まあ、あなたの計画性のなさを考えれば、そういう事態に陥るのも自業自得というものですが」

「う、うるさいわね!」

目をつりあげてマリーがさえぎる。

「そうよ! あんたの言う通り、お金がないのよ! 金欠病なのよ! たしかにあたしが無茶な依頼を受けたり、調合に失敗したりしたせいよ! だけど、あんたにそんなふうに言われる筋合いはないわよ!」

「それは失礼しました。私は、あなたのためを思って忠告したつもりだったのですが。これ以上ここにいても、あなたの血圧を上げるだけのようですから、これで失礼しますよ」

クライスは身をひるがえし、出て行こうとする。

そのマントを、マリーがむんずとつかんだ。

「ちょっと待って、クライス」

振り向いたクライスの目とマリーの目が合った。マリーはにんまりと笑みを浮かべている。

「な、何を・・・」

いぶかしげなクライスに、マリーは猫なで声で話しかけた。

「ああ、あたしとしたことが、なんでこんなこと忘れてたんだろう。ねえ、一生のお願いよ、メディアの森まで、採取に付き合って!」

「い、いきなり何を言い出すのですか」

「もう、鈍いわね。あたしはさっき『解毒剤』の調合に失敗しちゃったから、もう1回、材料の『ヤドクヤドリ』を採取に行かなきゃならないの。でも、あんたの言った通り、今はお金がないから、護衛を雇うことができないのよ。だけど・・・」

と、マリーは言葉を切り、クライスをじっと見つめる。そして、ふたたびにんまりと笑った。

「あんたは、雇用費タダだもんね。そりゃ、弱っちいし、あんまり頼りにならないけど、いないよりはマシだし」

「勝手に決めないでください」

クライスはマリーの手を振りほどくと、わざとらしく咳払いをした。

「私は研究が忙しく、とてもではありませんが、あなたに付き合っている暇などないのですよ」

「そんなぁ。ちょっとぐらいいいじゃない!」

「あなたという人は、なぜいつもそんなふうに強引なのですか。少しは人の都合というものも・・・」

「失礼する」

クライスとマリーの言い合いに、低いがよく通る声が割り込んだ。

はっとして振り向くふたりの目が、蒼い聖騎士の鎧に身を固めたがっしりとした姿に釘付けになる。

「エンデルク様・・・」

マリーが意外そうにつぶやく。王室騎士隊長エンデルクは、クライスとマリーを交互に見やり、落ち着いた口調で言う。

「話の途中のようだったが、割り込ませてもらって構わないだろうか。不都合なようなら、また出直してくるが」

「あ、もちろん、構いませんよ。クライス、何してるの、エンデルク様にお茶をお出しして・・・」

「私はあなたの下僕ではありません」

言いながらも、クライスはエンデルクが話しやすいように、脇に退いた。

エンデルクは話し始めた。

「実は、今日来たのは、他でもない、依頼を引き受けてもらいたいのだ」

「は、はい」

「これは、ブレドルフ殿下からの依頼でな、『常若のリンゴ』というものを入手してほしい」

「『常若のリンゴ』ですか」

マリーが目を丸くする。『常若のリンゴ』というのは、メディアの森の奥地に生えているリンゴの木から取れる、黄金色をしたリンゴである。食べると若返りの効果があるとも言われており、めったに手に入らない。

「どうだ。引き受けてもらえるだろうか」

「は、はい。ちょうど、あたしもメディアの森に行こうと思っていたところでしたから・・・」

「ふむ、それは好都合だ。それと・・・」

エンデルクは言葉を切り、黒い瞳でマリーを見やった。

「ブレドルフ殿下からは、『常若のリンゴ』の入手には万全を期すように言われている。したがって、今回は、私が護衛として同行させてもらう」

「ふぇ?」

マリーは信じられないという表情でエンデルクを見た。

「で、でも、あたし、今、お金がなくて、エンデルク様の護衛代なんて払えませんよ」

エンデルクは口元にかすかな笑みを浮かべた。

「今回、私が同行するのは、王子の命令によるものだ。だから、護衛代は不要だ」

「やったー!!」

マリーは飛びあがった。そして、傍らで言葉もなく成り行きを見守っていたクライスに気付くと、あっさりと言った。

「あ、クライス、あんた、もういいわ。エンデルク様が来てくれるんだから、何の心配もないし」

すると、それまで黙っていたクライスが口を開いた。

「気が変わりました。私も同行させていただきます」

「へえ? なんで?」

「『常若のリンゴ』は発見するのが非常に難しいアイテムです。私のように有能な人間が行けば、それだけ入手の可能性も大きくなるというものです。しかも、王子様の依頼とあっては、ザールブルグ市民として協力しないわけにはいかないでしょう」

クライスは、いつもよりも早口でまくしたてるように話した。いつもの冷静な口調ではない。頬がうっすらと赤みを帯びている。

しかし、マリーはクライスの口調や表情の変化に気付いた様子はなかった。

「まあ、いいわ。人数は多ければ多いほどいいしね」

そんなクライスとマリーのやりとりを、エンデルクは興味深そうに見つめていた。

Scene−3

今、マリー、クライス、エンデルクの3人は、メディアの森のはずれに立っていた。

ザールブルグからここへ来るまでの途上は、大した事件もなく過ぎた。一度、数頭のオオカミが襲ってきたが、エンデルクの剣技とマリーの爆弾の敵ではなかった。また、街道に出没する盗賊も、エンデルクの蒼く輝く鎧を見ただけで襲ってくる気をなくしたであろうことも想像に難くない。

ここは、メディアの森の北西の端に当たっている。

木々はまばらになり、北に向かってゆるやかな上り傾斜になっている。そして、その北側は両側を険しい岩山に挟まれた狭い峡谷に続いている。その地形のせいか、この場所は峡谷を吹きぬけてくる強い北風に常にさらされている。

「あ、あったよ! あの丘の上にあるのが、きっと『常若のリンゴ』の木だよ」

マリーが前方を指差して叫ぶ。木の葉や小枝混じりの強風が吹きつけ、目を開けているのもつらい状況だが、マリーの目は北側の丘の上に立つずんぐりとした丸い葉叢をもつ数本の木をとらえていた。

マリーの薄緑色のマントが強風にはためき、青い髪飾りでまとめられた豊かな金髪が流れ揺れる。

「ね、クライス、そうだよね」

マリーは後ろにいるクライスを振り向く。

クライスは風に負けないように杖を地面に突き、身体を支えていたが、マリーの言葉になぜかはっとしたように目をしばたたくと、眼鏡の位置を整えた。

その様子を見て、エンデルクは口元にかすかな笑みを浮かべた。声をかけられるまで、クライスがマリーのことをじっと見つめていたことに彼は気付いていたのだ。

クライスは咳払いをして、

「そうですね。飛んでくる木の葉の形状からして、リンゴの木であることは間違いないでしょう」

「よぉし、それじゃ、取りに行くよ!」

マリーの声に、クライスが冷静な口調で反論する。

「あなたは正気ですか? この強烈な向かい風の中を真正面から行こうなどということは、体力の浪費です。風が多少なりとも収まるのを待つか、なにか他の方法を考えるべきではないでしょうか」

「何、悠長なことを言ってるのよ。ここの風は、いつもこんな感じで、弱くなることなんてないんだってば! それとも、他の方法って、あんたにいいアイディアでもあるって言うの?」

「い、いえ、それは・・・」

クライスはくちごもる。

「だったら、うだうだ文句言ってないで、行くよ!」

マリーは杖を振りかざし、エンデルクを振り返る。

「エンデルク様も、お願いします!」

「うむ、よかろう」

エンデルクはうっそりと返事をし、丘の上を見やった。

マリーは、空色の瞳をきらきらと輝かせ、杖を振り下ろした。

「行っけえ〜〜!!」

※作者注:ここからしばらくは『目指せ!リンゴゲーム』のBGMを思い浮かべながらお読みください(笑)

マリーは草を踏みしめ、全力疾走で丘を駆け上がって行く。元よりペース配分など考えていない。風は巨人の腕のようにマリーの全身をつかみ、押し返そうとする。金髪が乱れ、たなびき、髪飾りがぶつかり合ってはカチャカチャと音を立てる。時おり、大きな丸い草のかたまりが地面をごろごろと転がって来る。マリーは時には左右にステップを踏み、時にはジャンプしてそれを避ける。

後方では、杖でなんとか身体を支え、クライスが息を激しくあえがせながら、ふらふらした足取りで上ってくる。と、転がってきた葉叢をよけきれず、クライスは足元をすくわれて倒れる。そして、投げ出されたクライスは丘を転がり、ようやく立ち上がった時はほぼスタート地点まで戻されていた。

大きく息をはきながら、クライスは前方を見上げる。やや前かがみになりながらも、強風をものともせず悠然と上っていくエンデルクの後姿が見えた。そして、さらにその先には、吹流しのようなマリーの金髪が。吹き飛ばされそうな危うい動きをしながらも、じりじりと着実に上方へ向かって進んでいる。

(ここで、負けているわけにはいきませんね・・・。我ながら、非生産的な行動だとは思いますが・・・)

クライスは、杖を握り直すと、這うようにして前進を再開した。

一方、丘の中腹までたどりついたマリーは、北風がさらに強まるのを感じていた。必死になって杖を突き、足を動かす。なるべく風を受けないよう、身をかがめ、顔を下に向けて、ただひたすらに上り斜面を進んでいく。もはや、最初のようなハイペースでは進めはしない。

「もう! 何なのよ、この風は! いい加減にしてよね!」

マリーの叫びも、一瞬のうちに吹きさらわれてしまう。

マリーは息をつき、前方を見すかそうと、上体を起こした。とたんに、強まった風がマリーの身体をとらえる。

「あっ!」

マントが風をはらみ、足が地面を離れる。

(いけない! 飛ばされちゃう!)

マリーは思わず目を閉じた。

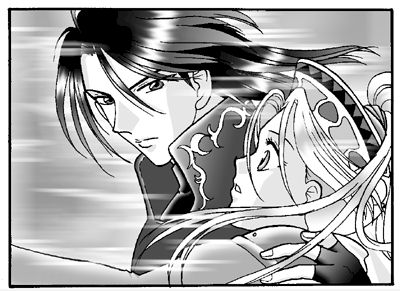

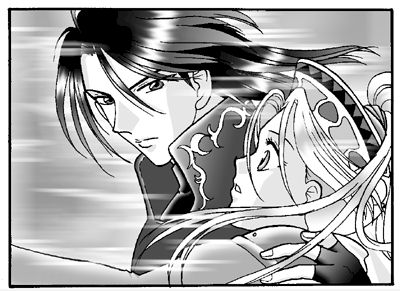

だが、すぐに彼女の身体はがっしりとした腕に抱きとめられた。

「大丈夫か・・・?」

びょうびょうと吹き渡る烈風のとどろきをついて、落ち着いた声が響いてくる。

「エンデルク様・・・」

マリーは抱きとめられたままの格好で、エンデルクの顔を見上げた。

|

| <Illustration by Juno様> |

エンデルクの黒い瞳は、一瞬、気遣うような眼差しをマリーに向けたが、すぐにその視線は前方、強風が吹きつけてくる方角に向けられた。

エンデルクのマントも強風にはためき、漆黒の髪は黒い奔流のように後方に流れている。しかし、そのたくましい足は根が生えたかのようにしっかりと大地を踏みしめ、微動だにしない。

「このままつかまっていろ・・・。行くぞ」

左腕1本でマリーを抱きかかえ、エンデルクは着実な足取りで丘を上っていく。

しばらく進んだ時、マリーが叫んだ。

「あ、そうだ! クライスは?」

その時、クライスはふたりの後方をかなり遅れて、息も絶え絶えになりながら匍匐前進していたのだが、むろんマリーもエンデルクもそのことは知る由もない。

「まずは、おまえをリンゴの木のところへ連れて行ってからだ。その後で、見てきてやる・・・」

エンデルクは静かに言うと、しっかりした足取りで頂上へ向かった。

リンゴの木までたどり着いてみると、そこはこれまでの強風が嘘のように静かな場所だった。

だが、周囲から聞こえてくる音から察すると、北風はこのリンゴの木々の左右を回りこむように吹いているらしい。そのため、ここだけが無風状態になっているようだ。

「ここで待っていろ」

マリーを柔らかな草原に座らせると、エンデルクはクライスを助けるために、再び強風の中、ゆっくりと丘を下って行った。

マリーはしばらくそこに座りこんで、息を整えていた。

元気を取り戻すと、立ちあがって、リンゴの木のこずえを見上げる。葉叢が重なり合って良く見えないが、この木が『常若のリンゴ』の木であるならば、どこかに黄金色に輝く実がなっているはずだ。

「よおし!」

マリーは杖を地面に置くと、大きな枝に手をかけ、リンゴの木に登り始めた。故郷のグランビル村では木登り名人と呼ばれていたマリーである。揺れる金髪が小枝に引っかかるが、気にするそぶりもなく、マリーは身軽に枝から枝へと伝っていった。

さほど上まで登る必要はなかった。

「あ、あった!」

葉をかき分けて顔を出した少し先に、枝をたわめんばかりに丸々と実った黄金色のリンゴを見つけたのである。

「やったね!」

マリーは上半身を伸ばし、右手で『常若のリンゴ』をもぎとろうとした。

ところが・・・。

マリーの右手より一瞬早く、上方の葉の間から手が伸び、リンゴを取り去ってしまったのだ。

「な・・・何!?」

マリーは亡霊でも見たかのように凍りついた。自分が目にしたものが信じられない。

しかし、それは確かに人間の手だった。浅黒く、しなやかで、細い指先。

次の瞬間、上の葉叢がガサガサと動いた。

そして、今度は人間の顔が飛び出してきた。

「ばあ!」

その男は、硬直しているマリーににやりと笑いかけると、全身を現わし、マリーと向かい合うように枝に座った。その手には、つやつやとした『常若のリンゴ』が握られている。

「あははは、ちょいと脅かしすぎてもうたかな? ごめんごめん、堪忍やで」

男は言うと、マリーが呆然と見つめる中、『常若のリンゴ』にかぶりついた。しゃくしゃくと音を立て、男がリンゴに歯を立てるたびに、みずみずしい果汁があごを伝う。

あっという間に、リンゴは芯だけになってしまった。

男は口をぬぐうと、

「ああ、うまかった。こんなうまいリンゴ食べたんは、初めてや。・・・あれ、どうしたん? そないな怖い顔して」

マリーは、目の前でリンゴを奪われ、食べられてしまった怒りとショックで口もきけなかった。ただ、男をにらみつけるばかりだった。

男は相変わらず能天気な口調で、続ける。

「俺、なんか悪いことしてもうたんかな? せっかくの別嬪さんやのに、そないに怒ったら、かわいい顔がだいなしやで。・・・そや、俺な、マトリっちゅうねん。お姉さん、名前は何て言うのん?」