|

|

【人権羅針盤の誕生:幸せの権利とは?】

人権擁護委員をしている時,常に気になっていることがありました。それは啓発活動の際に,人権とは何かをどのように伝えたらいいのかという課題です。法務局のパンフレット「人権の擁護」には,

私たちは,「人権」とは,「全ての人々が生命と自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で,生まれながらに持つ権利」であり,誰にとっても身近で大切なもの,違いを認め合う心によって守られるものだと考えています。また,こどもたちに対しては,「命を大切にすること,みんなと仲良くすること」と話しています。

と記されています。ところで,例えば「人間らしく生きる権利」という言葉は遙か遠くの峰を見ているようで,実感をもって納得には至りません。目的としては確かにそうなのですが,暮らしの目標としての身近な具体性が備わっていません。そこをもう少し詰めておきたいという気持ちをこれから晴らしていくことにします。

人権の擁護が目指す幸福の要素

私たち人間が人権というものに行き着いた成り行きは,人は失ったものにしか気付かないという学習能力の限界に拠っていました。つまり,人権は,奪われ失われたことに気づいてから自覚された権利でした。今現在になって社会で語られている子ども,高齢者,障がい者についての人権に関する記述も,それぞれの立場で失ったものを権利として認知してきたものです。ただし,それぞれに独自の権利があるのではなく,人としての権利であるはずです。つまり,子ども,高齢者,障がい者として区別して別人扱いにすべきではありません。失っている権利の形が属性を反映しているだけで,人としてあるべき要素としては同一であると考えるべきです。

子ども・高齢者・障がい者の弱点の違いを許容し受け入れる余裕のある体制が人権擁護の目標です。従来は権利を享受する側に一見すると特殊なハンディがあると見なしてきましたが,実は,それは社会の側にこそ配慮が求められる不備であったと反省し認識を逆転させるべきなのです。障害者に付された障害に対する社会モデルや合理的配慮は,社会的な弱者に対しても摘要すべきものです。それができたときに見えてくるものこそ,人が目指したいと願っている人間らしく生きる権利,すなわち幸福の実態であるはずです。

そこで、人権に関して表明されている宣言や条約などの具体的な主張を「人としての権利」の記述と見直して,それぞれの属性から解き放たれた本質的な要素を抽出する作業を進めていきます。具体的には,各権利の説明を縦糸に見なし,部分的文脈を横断的に俯瞰することで,横糸の共通要素を読み取る作業を実行していきます。分けることで分かるという学習の実践を進めていきます。

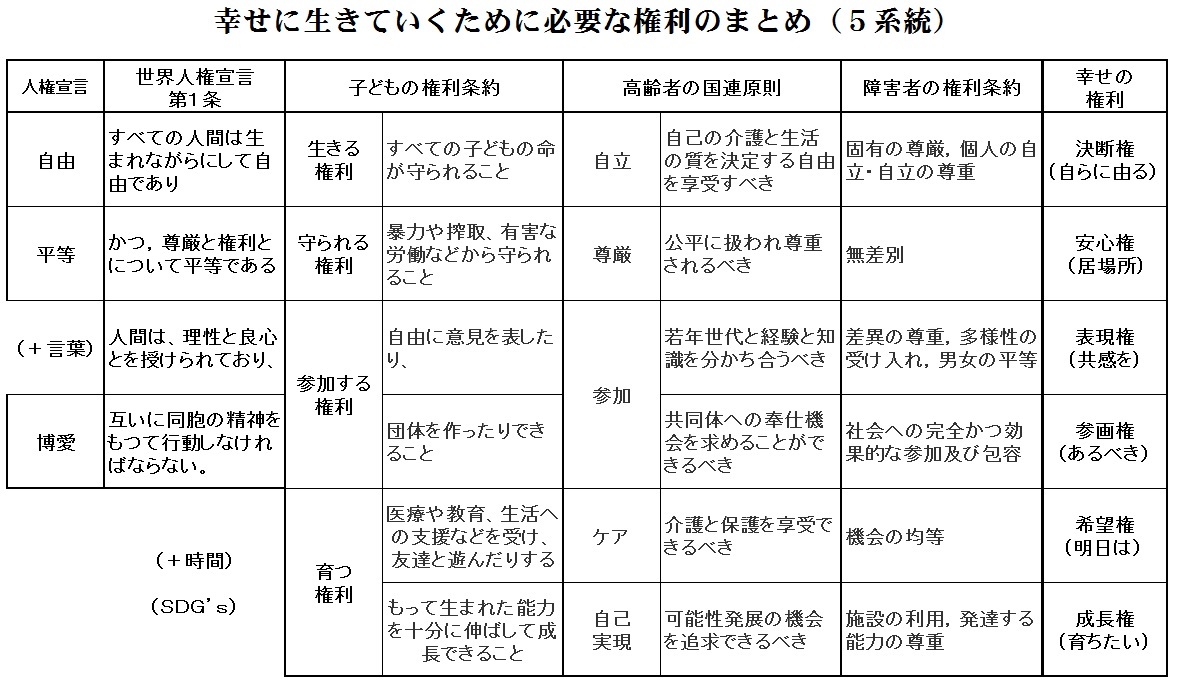

取り上げる人権の記述は,フランス革命における「自由,平等,博愛」,世界人権宣言第1条,こどもの権利条約における4つの権利,高齢者のための国連原則,障害者権利条約の一般原則という5つを使います。それぞれにおいて,あるべき状況を述べた部分だけを抜き出していきます。その先に続いて述べられている人権実現に向けた具体的な擁護活動については,この時点では触れません。区分けをした結果を下の表に示します。

それぞれの人権の記述を横断的に関連付けて整理し,結果として6つの要素に分けることができました。

先ず,世界人権宣言は「自由・平等・理性・同胞」の4つに分けられます。ここで,「理性を授けられている」とは「人が言葉を持つこと」と密接に結びついていると考えます。「同胞の精神」は「博愛」と直結しています。

さらに追加として,子どもの権利条約などでは,人権宣言には触れられていない未来につながる時間軸が想定されています。明日の目標を目指して向上することも,こどもに限らず人として生きていくという面では大事な要素になります。結果として,幸せの権利として6つを選び出して,一人の人間として持つべき幸せの権利の形に整理することができました。ここで,生きながらに持つべきとされる権利を人として幸せであると受け止めることができる形に表現をし直しています。

●まず「自由」の権利については,自らに由るということで,自立,決定する自由などから,一人の人間として自尊できるための「決断する権利」が考えられます。

●「平等」の権利については,子どもは人として同じように守られる,高齢者,障害者は公平に扱われ尊重され,差別されないという信頼を保障されることで,人としては居場所を得て「安心する権利」を得ることになります。

●言葉に支えられる「理性」を持つという権利については,意見を言う,経験と知恵を分かち合う,差異を超えて分かり合うことをお互いに承認して,人としての「共感」を獲得できる「表現する権利」と見なします。

●「博愛」の権利については,互いに同胞であるから,団体を作り,奉仕活動や社会活動への参加をすることで,人としてあるべき互恵役割への「参画する権利」が実現されることになります。

●人が生きるのは明日に向かう営みです。子どもや高齢者は支援や保護を受けて明日へ生きていくことを,障がい者は人として生きていく機会を均等に保障されることを,お互いに賛同することで,人として明日に向かって実現できる「希望する権利」を保持できます。

●最後に,子どもも高齢者も障害者も,それぞれに能力を伸ばし,可能性を追求し,発達する能力の向上を,周りからの援助により持続することができれば,人として明日はよりよく育っていきたいという「成長する権利」に挑戦し続けることができます。

以上の6つの権利を、別の指標で理解し補強することも可能です。幸せを5W1Hに基づいて整理をすることで,一応の完備性が保障されます。

■誰が幸せなのか? 自分の幸せは自分で決めるものであり,他者に決められない。(決断する権利)。

■何処で幸せであるのか? 安心できる居場所の存在が幸せには必須であり,不安は生きることを阻害します。(安心する権利)

■何時幸せを感じるか? 今の自分の状況を言葉で理解し自覚できて,他者と交わす表現により共感できたとき,幸せになります。(表現する権利)

■何を幸せと思うか? 互恵関係が実現しているという実感により,人間としての存在意義を確認できて,幸せを自覚します。(参画する権利)

■何故幸せを求めるのか? 生きる幸せには明日への希望が必要であり,絶望は生きる意欲を消滅します。(希望する権利)

■どのように幸せになるのか? 明日がよくなると努力し続けることが幸せの日々となり,無為は空しさを招くのみです。(成長する権利)

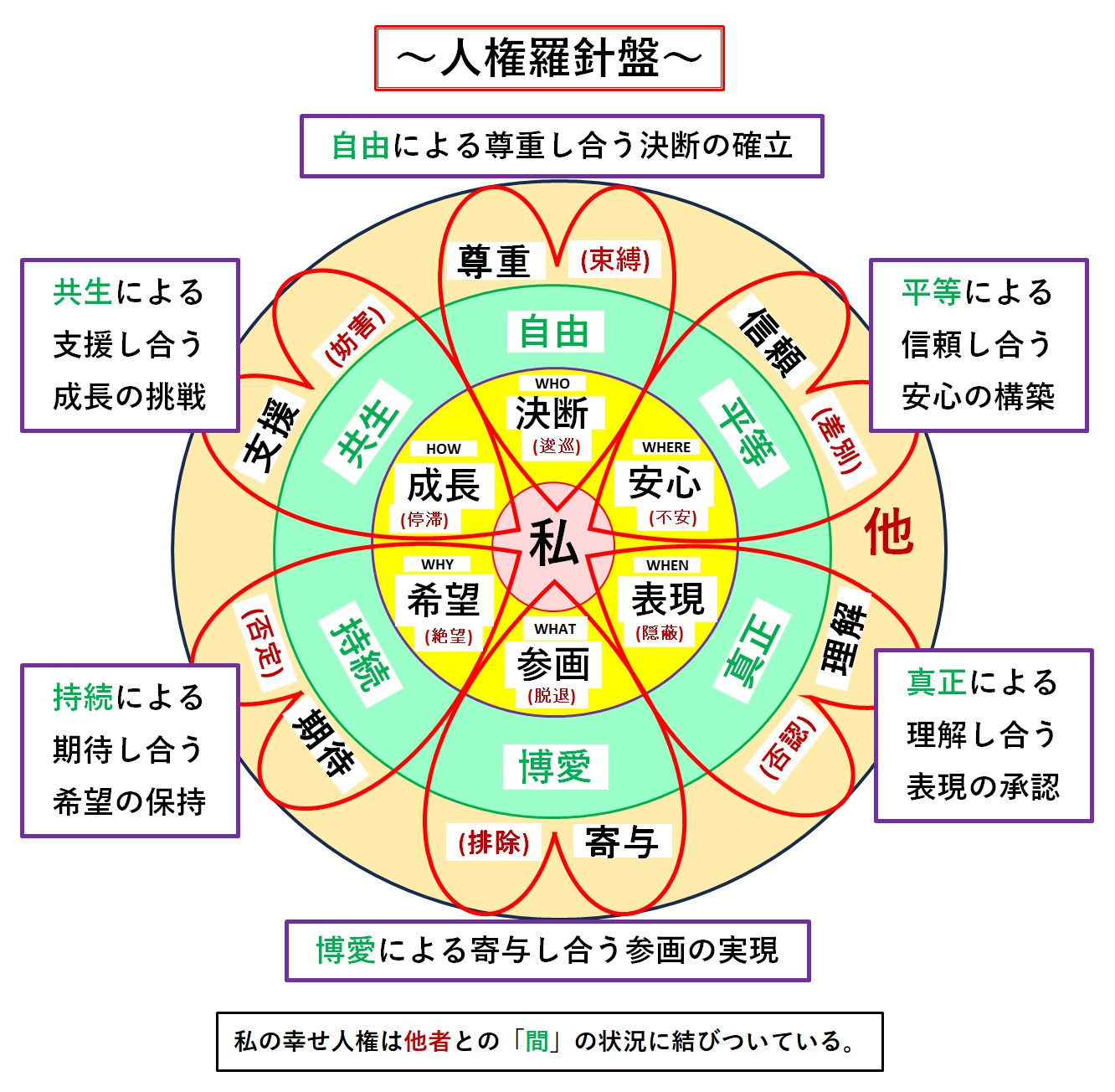

この幸せの6権利を「人権羅針盤」として,図にまとめて表現したものが下図です。

中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,外の他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。人間関係における人権を尊重することによって、私の幸せが完成するのです。この構成図によって,人権と幸せの相関が明確になりました。

次号に続きます。

(2024年01月10日)

|

|

|