【生きる羅針盤の提案(23):認知症前口癖】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

******************************************************************

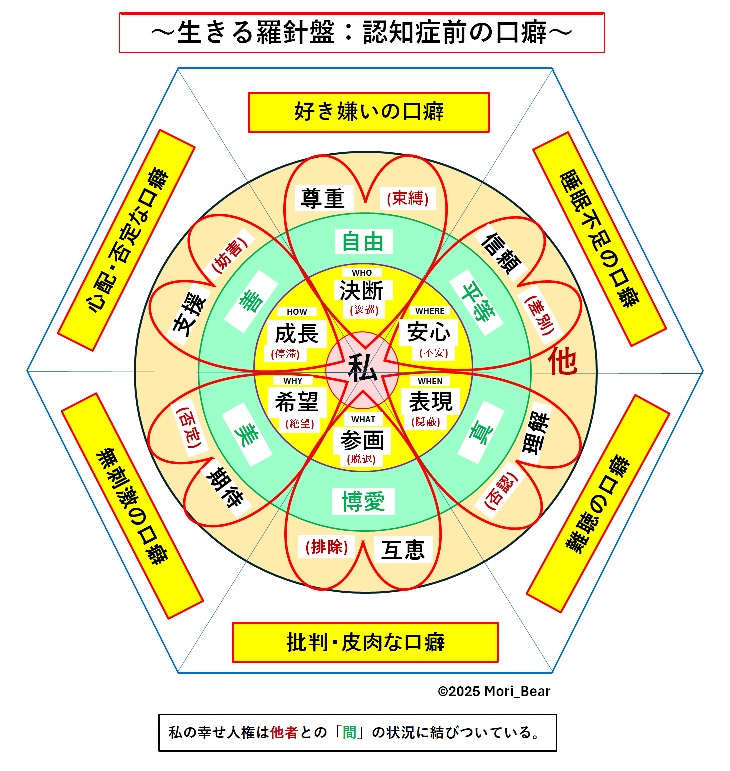

「私が生きる羅針盤」を考える第23版です。今号では,認知症前の口癖を取り上げます。認知症になりやすい人には,いくつか共通する点があり,そのひとつが「口癖」です。口癖というのは行動にも繋がりやすいため,ネガティブな口癖や批判的な口癖などを繰り返していると,認知症に繋がる土台を作ってしまうこともあります。そうした認知症になりやすい人の口癖を各観点からピックアップしている考察がありましたので,生きる羅針盤に参照してみました。

※参照先の「普段言葉に出していないかチェック!認知症になりやすい人の口癖」は

こちらです。

【好き嫌いの口癖】

《説明》好き嫌いに関連する口癖

「〇〇(食べ物)は嫌い」,「こんな料理食べたくない」,「いまは食事いらない」など。

規則正しい食事や栄養バランスのよい食事は,健康を支えるために必要不可欠なものであり,認知症予防にも効果があります。反対に「これが食べたい」「あれは食べたくない」と好き嫌いが口癖になって偏食や不規則な食生活が続いていると,肥満、高血圧、糖尿病などを患いやすく,これらの生活習慣病は認知症の原因に直結します。プラスとなる食べ物については,特に,野菜,果物,魚などに含まれる栄養素が,認知症発症予防に有効と考えられています(アルツハイマー型認知症の場合)。

※認知症に向かっていく口癖の一つは,もう一人の自分が自分をしっかりと統括することができずに,好き嫌いといった感覚に任せてしまうものです。その結果としての食生活の不規則,偏食が健康の疲弊を招いてしまいます。もう一人の自分が自分を放置していることから,自分を認知できなくなっていくのかもしれません。

【睡眠不足の口癖】

《説明》睡眠不足に関連する口癖

「ねむい」,「ねてない」,「今日もよく眠れなかった」など。

近年,認知症の中でも最も患者数の多い「アルツハイマー型認知症(アルツハイマー病)」と睡眠障害の間に関連があることがわかってきました。アルツハイマー型認知症の発症原因として,脳内で作られるたんぱく質である「アミロイド??」の長年の蓄積が有力視されています。そしてこのアミロイド??が睡眠不足や徹夜などにより生成されやすくなることがわかってきました。普段「ねむい」が口癖の方は,睡眠が十分に取れておらず,知らず知らずのうちにアミロイド??の蓄積がはじまっている可能性がありますので,睡眠の改善が大切です。

※認知症に向かっていく口癖の一つは,もう一人の自分が自分の体調不良を不快感として捉えているものです。安心してぐっすり眠るという身体の休養が不足していることをなんとなく自覚しています。その改善に自ら取り組むことができない訴えをしているのでしょう。適切な支援が期待されています。

【難聴の口癖】

《説明》難聴に関連する口癖

「今なんていった」,「よく聞こえないよ」,「もう1回言ってくれる」など。

耳の聞こえにくさは認知症の危険因子となると考えられています。国立長寿医療研究センター発行の「MCIハンドブック」では,耳の聞こえにくさがあると認知症を発症するリスクが1.9倍になると示されています。特に中等度から重度の聞こえにくさがある人の場合,認知症を患う可能性が高まります。

また,耳が聞こえにくくなると,他者との会話がスムーズにできなくなるため,引きこもりがちになりやすいのです。そうした孤立した環境が精神的なストレスとなり,余計に認知機能を低下させてしまうことがあります。

※認知症に向かっていく口癖の一つは,今自分に起こっていること,自分が置かれている状況を認識するために必要な情報を聞き取ることが不十分であるというものです。自他の関係が曖昧になる不安は,自己防衛のために自分を閉じ込めていく向きに進み,やがて言語を通じた認知機能を封じることになっていくのでしょう。他者との関係があるから,その当事者である自分の存在を自覚することができます。情報の交換が認知の必須なのです。

【批判・皮肉な口癖】

《説明》批判的,皮肉交じりの口癖

「この人はダメだ」,「このやり方はダメだ」,「これだから最近の若者は〜」,「違う」,「間違っている」,「世の中がおかしい」など

東フィンランド大学の脳神経学者トルパネン博士の論文に,批判的な発言や皮肉が多い人は,そうでない人に比べ認知症発症のリスクが約3倍高くなることが報告されています。また,批判的で皮肉の多い方は,周りの人を遠ざけ孤立しがちです。人との交流が少なく刺激のない環境というのも認知症になる可能性を高めるため,批判的になりすぎず,人と適度に関わり,柔軟な発想を持つことが大切です。

※認知症に向かっていく口癖の一つは,もう一人の自分が今生きている社会の中での自分の存在価値を実情から遠ざけてしまうものです。世間の不備,不都合を見通すことができている賢明な自分という思い込みをすることで,社会的存在感を勝手に獲得できてしまいます。人には社会参画をしている人間としての自分の位置づけができているという自覚が必要なのですが,その妥当性が他者との関係のありようを通じて確認されなければなりません。その詰めの作業を思い込みにミスリードされて怠ることで,人間関係が実際上では不適切になる認知症に向かうことになります。

【無刺激の口癖】

《説明》刺激がないことに関連する口癖

「やることがない,暇」,「毎日同じことの繰り返しだ」,「つまらない」,「刺激がない」など

認知症を予防するためには,脳にある程度の「刺激」を与えることも大切であると考えられています。同じことを繰り返す日々,新しいことに関わらない日々を続け,「つまらない」,「刺激がない」が口癖になっている人の場合,脳が衰え,認知症を促す間接的な要因となってしまうことがあります。一方で「読書」や「脳トレゲーム」など,頭を使うような活動は認知症予防に効果的とされています。他にも「人と交流する」,「音楽活動」,「芸術(創作)活動」も脳によい刺激を与える効果があります。

※認知症に向かっていく口癖の一つは,もう一人の自分が自分をあるべき未来に導くことができていないという嘆きです。今日を明日につないでいく意欲は,創造という社会的な可能性に挑戦する希望を招き寄せ,よりよく生きていくことができている実感を生み出します。自分の生き様を明日に向かう目線で見届けるようとする生きていく意欲が,明日が見えない状況に陥って狼狽えています。日々の行動に小さな課題,やってできたという体験を組み込んでいくようにしてみることです。

【心配・否定的な口癖】

《説明》心配性,ネガティブな口癖

「〇〇だったらどうしよう」,「とても不安だ、心配だ」,「どうせ自分なんて」,「もう無理だ」,「つらい」,「もうやめたい」など

スウェーデンのイエーテポリ大学による研究では,心配性の度合いが高い人は,低い人に比べ認知症発症のリスクが約2倍高いことが報告されています。また,心配性の方やネガティブな考えの方はストレスを溜めやすく,ストレスを受けると「コルチゾール」というホルモンが分泌され,これが慢性化すると「記憶力の低下」,「注意力の低下」,「感情の乱れ」などにつながります。

運動不足に関連する口癖

「だるい」,「動きたくない」,「ゴロゴロしていたい」,「早く家に帰ろう」など

認知症の発症に関連する因子の一つに,身体活動低下(運動不足)があげられています。慢性的な運動不足は「肥満」「高血圧」「糖尿病」にも繋がり,それぞれ認知症の発症を促す原因の代表格とされています。普段から「だるい」「動きたくない」が口癖になっている方は,いずれ歳をとると余計に運動不足が深刻化することもありますので,早めに運動する習慣を身に着けていきたいところです。

※認知症に向かっていく口癖の一つは,もう一人の自分が自分の成長を実感しようとしなくなるものです。人が生きていく喜びを得る活動は,どのような局面でも,できない自分が反省し学習し挑戦して,その先にある成長という成果にたどり着いていくプロセスです。できない自分をもう一人の自分が寄り添って励ましていく,その二人三脚がよりよく生きていく姿になります。先行きを不安に思い心配し,行動に移せない諦めの状態になってしまうと,その口癖が自分の生きる力を認知しようとしなくなっていきます。少しでいいから,一進一退,それを繰り返していけば成長し続けられると信じるようにしていたいものです。

○以上,認知症に向かっていく口癖の考察を,「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感もなく整理をすることができているはずです。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2025年07月06日)