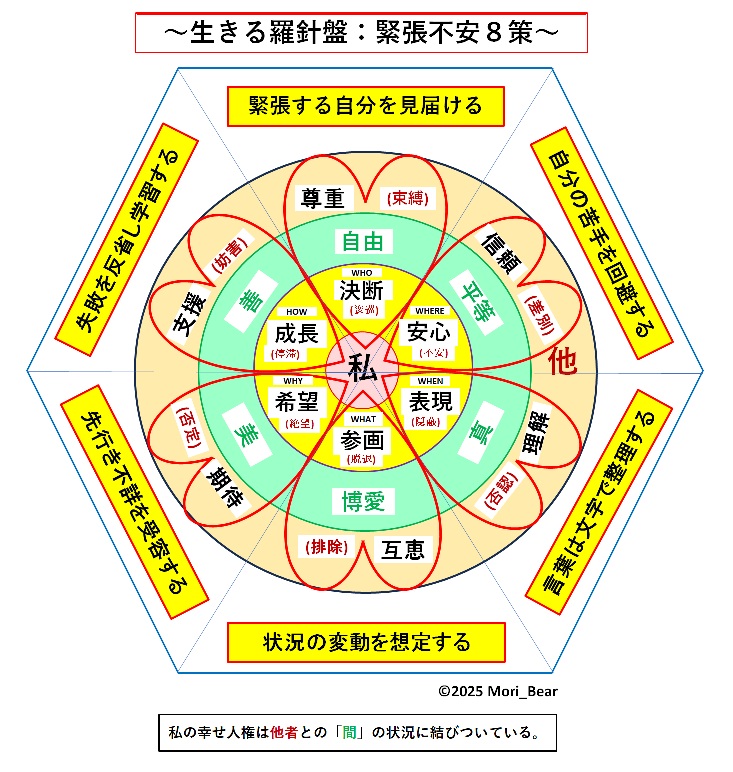

【生きる羅針盤の提案(35):緊張不安8策】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

******************************************************************

「私が生きる羅針盤」を考える第35版です。真面目な人や繊細な人ほど,人前に出ると緊張したり,アガってしまったりして,本来の実力を発揮できないことがあります。どうすれば緊張せずに,本来の自分でいられるのか? どうしたら焦らずに,本領を発揮できるのか? 精神科医の和田秀樹氏が,精神医学や心理学の視点から新刊『仕事も対人関係も 落ち着けば,うまくいく』をもとに解説しています。

今号では,慌てない心を作るために,気持ちが動揺してしまう理由を理解し,日常的な行動や考え方の「クセ」を見直すポイント8策について,生きる羅針盤に参照してみました。日常の同じ出来事に出会っても,それを幸せに感じることができるような手がかりになるかもしれません。

※参照先の「「緊張しやすい人」が心を落ち着かせる8つの対策 日常的な行動や考え方の「クセ」を見直してみるは

こちらです。

【4.「緊張は悪いことではない」と考える】

《説明》すぐに緊張してしまう人は,「緊張してはいけない」と考えがちですが,緊張することが悪いわけではありません。問題なのは,緊張することではなく,過度に緊張することです。過度な緊張というのは,交換神経が活発になりすぎている状態ですから,胸がドキドキするとか,冷や汗が出たりします。「緊張してはいけない」と考えると,それだけで余計に緊張することになります。過度な緊張状態でない限り,「緊張してはいけない」と考えないことが,平常心を保つための近道となります。

※緊張しすぎないためにできることは,もう一人の自分が自分にできることを見極めることです。現状で自分にできることを見届けて取り組んでみます。一つ一つの取り組みを進めていく中で,新たな局面が見えてくるようになります。してみないと分からないことがあるのです。できないこともある場合にも,支援を求める決断をすれば,早めの対応という良い結果を招くことができます。もう一人の自分が立ち上がらなくては,自分を落ち着いて導くことはできません。緊張する自分を,もう一人の自分が大丈夫と見届ければいいのです。

【8.苦手なことは「スキップ」する方法を考える】

《説明》自分が得意でないことや,苦手な仕事をするときには,不安になったり,焦る気持ちになるものです。日本人は真面目ですから,「すべて自分がやらなければならない」と考えがちですが,苦手な仕事を頼まれたら、スキップする方法を考えてもいいと思います。

上司に対して,素直に「自分には難しそうです」と言ってもいいし,「あの人にお願いできないでしょうか?」と相談してもいいのです。自分のプライドや上司の評価を気にするよりも,「無理なものは無理」と主張した方が,仕事がうまく回ることも少なくありません。

※緊張しすぎないためにできることは,周りの皆と同じでなければならないと自分を追い込むことをしないことです。人にはそれぞれの得意や不得意があり,違った行動を選ぶ必要があります。自分の苦手を回避し得意を発揮することです。他人と比較することで判断を自分軸から無理にそらすようなことにならないようにすべきです。そのような余計な気遣いが無用であることを,皆と理解し合う関係が大事です。お互いを信頼することが,緊張を招かないことにつながるのです。

【7.頭の中だけで考えを整理しない】

《説明》人前で話をするとき,言いたいことがたくさんあるのに,緊張してうまく整理できないという人も少なくありません。言いたいことがたくさんあっても,思うように話がまとまらないため,焦る気持ちが緊張に拍車をかけてしまうのだと思います。いちばん簡単な解決法は,手書きのメモでもスマホに打ち込むのでもいいから,目に見える形で自分の考えを書き出してみることです。

※緊張しすぎないためにできることは,自分の表現の概要を可視化して,見渡す作業が役に立ちます。なんとなく頭の中で感じているだけだと,あれがあるこれがあるということが乱雑に想起されて整理ができずに,緊張を招きます。具体的に内容を箇条書きにするなどすると,順序の入れ替えや追加の表現を挿入するなど,作業しやすくなります。もう一人の自分が自分を理解するのは,言語による論理的な説明という表現に依っているのです。言葉は文字にすれば整理しやすくなります。

【1.想定外の範囲を狭める】

《説明》想定外の出来事が起こると,誰でも慌てるものですが,当然予想できることに対して準備をしていないため,いきなり慌て出す人が少なくありません。本来ならば「想定内」にできることを,「想定外」にしてしまうことで、不安になっているのです。当たり前の確率で,自分にも起こり得る……と考えることが,パニックを回避するための第一歩となります。本当に想定外の出来事が起こったら,その場で考えるしか方法がありませんが,想定内にできることを想定せず,想定外にしていると不安が増すばかりです。

※緊張しすぎないためにできることは,社会的な活動では,つながりに必須のポイントを想定し,不具合によって実現できなくなったときの代替案を用意しておくことです。特に協力者がいる場合は,想定外のことが起こりやすいので,十分に確認をしておきます。今しなければならないのか,必ずすべきことなのかといったことを確実に実行する段取りにそって,準備状況を確認しておきます。その中で想定外のことが起こる可能性を確認することです。可能であれば,事前に試しをしてみます。その中で状況の変動を故意に起こしてみると展開がどう変わっていくかを想定できるかもしれません。

【2.「いい楽観主義」になる ,6.「理屈通りにいかない」と考える】

《説明》人間は楽観主義と悲観主義の両面を持っています。楽観的に考えることが,緊張や焦りを生まない秘訣といえますが,楽観にも「いい楽観」と「悪い楽観」があります。できるだけ「いい楽観」を意識することが,平常心を保つことに役立ちます。いい楽観とは,どんなことでも「いい方向に向かうはず」と肯定的に捉えて,前向きな気持でチャレンジできるマインドを指します。悪い楽観とは,「うまくいくに決まっている」と自分勝手に思い込んで,その後のことを何も準備せず,失敗して初めて慌て出すような考え方をいいます。

「物ごとは理屈通りにいかないこともある」と想定しておくことが,平常心を保つことに役立ちます。あれこれと考えていると,「理屈通りにいくはず」と思いがちですが,それは自分が勝手に期待値を上げているだけのことです。自分ができる限りの準備を整えたら,あとは「運に任せる」くらいの気持ちでいることが大切です。

※緊張しすぎないためにできることは,時間の経過に沿う状況の変化を想定することです。物事を為すときは,予め想定しておいた段取り通りに進捗することを期待します。しかし,してみなければ分からない状況が隠れていて,うまく運ばないことも起こりえます。それを過度に心配しては,ことは進みません。そのときはなんとかなるという楽観を持ちながら,何か起こったら,そのことに沿った理屈をくみ上げればいいのです。先のことは分かりませんが,そのときになんとかできることもあると,自分を頼りにしましょう。先行き不詳を受容するしかないという現実を認めましょう。

【3.失敗を「織り込み済み」にする,5.「考えたくない」ことを考える】

《説明》緊張したり,不安になる人には,「失敗」を極度に恐れる傾向があります。一度の失敗を恐れるのではなく,「最終的に成功すればいい」と発想を転換する必要があります。そのためには,失敗を「織り込み済み」にすることが大切です。織り込み済みとは,先のことを予想して,前もって予定や計画に入れておくことを意味します。事前に「失敗する可能性もある」と考えておけば,実際に失敗しても,極端にショックを受けたり,動揺する事態は避けられます。

プレゼンやスピーチをする際は、うまくいくシミュレーションだけでなく、失敗するシミュレーションをしておくことが大切です。

※緊張しすぎないためにできることは,今の現状で自分にできることは何かを見届けることです。前向きというのは,できることをきちんと意識できることです。それは逆に言えば,できないことがあれば,手伝ってもらうことを考えればいいのです。一つでも,少しでもできることから手をつけていこう,それで状況が動いていけば,次のできることが見えてくることもあります。よくない状況には付き合いたくはありませんが,できることだけでも,寄り添ってみようと思うことが,前向きということです。その歩みが時間を大事に過ごしていく人生の積み重ねになります。失敗を反省し,学習し挑戦へと行為の継続が力になるはずです。

○以上,緊張しすぎないためにできることを,「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感もなく整理をすることができているはずです。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2025年10月05日)