牽引シャックルの脇の四角い箱は煙幕発生機だそうな。

中央部の箱には車内と通話できる電話が入ってるそうで、このアイデアはアメリカとどちらが先だったのでしょう。

あっという間に完成した。

後部側面のアイスホッケーのスティックみたいなものはキャタピラテンション調整工具で、どうも鉄製らしい。それってものすごく重たいんじゃないかな・・・木製でもいいんじゃないかな・・・

砲塔上面の星は手書き。デカールとか無理よね。

おまけにぼくのこの20年もの?ストックは、デカールが劣化しちゃってて泣きそうになりました。

イギリスの技術者はこれ以上でかい大砲は積めないといいますが、本当かな・・・シャーマンファイアフライとかを見ると、積もうと思えば積めた気がしないでもありません。

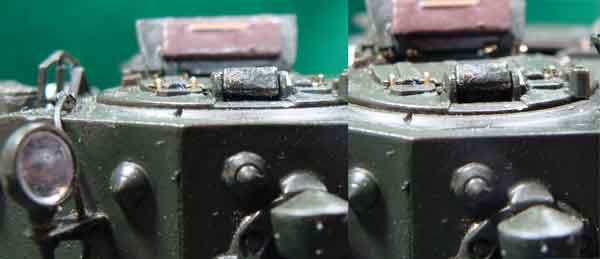

ペリスコープは全部回転可動にした。

でもフレームから外れてないのは撮影技術の向上かしら?w

センチュリオンで消えたけども。

ベサ機銃の装備方法が、兄貴分のVz.37重機を38(t)戦車が装備した方法と形が似通ってるのが興味深いです。

今回一番面倒くさかった。

相変わらず艶が消えねえ・・・

キットのパーツを加工して可動にしました。

可動部はプラバンじゃなく、キットのランナーの銘板から作ります。

プラバンはなんか脆いんだよね。

開閉レバーを自作してつける。

この戦車のものは二つ折りとかじゃなくて、単に湾曲したレバーを加えて開状態に保持する機構なのでらくちん♪

蓋には車体側からのラッチが入り込む出っ張りがあるのにキットでは無視されてるから追加。・・・写真撮ってねいじゃんw

実車取説の図を見ると、補強材なのか、テトラパックみたいな構造が描いてありましたから金麦管でそれっぽいのをでっち上げ。

側面外部にはドイツ戦車のクラッペみたいな三角断面の出っ張りがありますが、これはヒンジ材が溶接シロを稼ぐために伸びたもののようで、このハッチには視察装置とかないです。

長年悩んだんだよ・・・スリットとかあるのかないのか・・・

蓋に2つ穴開けて、そこに真鍮線を通し、先を引っかかるように曲げてキューポラとの回転軸にし、長いので曲がる自由度がある間にキューポラ内側の可動穴に引っ掛けたあとで装甲ブタをスライドさせていい位置に押し付けたら瞬着で固めるという工法を取りました。

箱になる前の、袋パッケージ時代からのストック。

買ったのはビッグフットだったか、キヤホビーだったか・・・

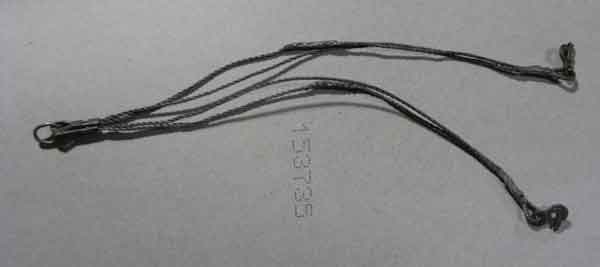

この時代のものは連結用ワイヤーが鉄で錆びるので、別に真鍮線を用意する必要があります。クロムウエル用は0.5ミリ系です。

牽引ロープに型番あったんだ・・・

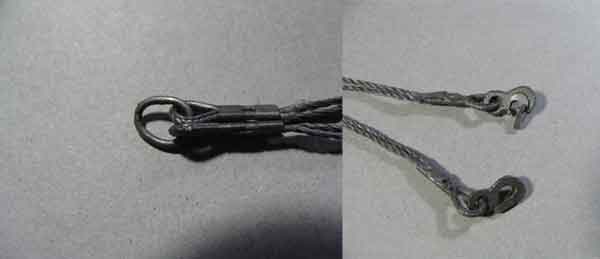

このロープは左右一本づつのロープユニットの片側をリングで結合し、こちらが牽引側のピントルにかかります。逆の牽引される側にはそれぞれ外れ止め装置のついたフックが組み付けられており、これはアイとシンプルに最初から編み込まれているので外れません。凝った構造です。ロープユニットは一本のロープを輪にしてさつま編みで結合しているようで、さつま編み部分が中央に来るように両端にシンブルをはめ込み、外からワイヤーで編みつけていると思われます。

なので、ロープユニット中央には片側のみさつま編みで太くなった部分があるのです。

この外れ止め装置も、「J」字部分にシャックルがかかるとその引張力で外れないようになっていて、いいアイデアなんじゃないかな。コスト高いと思うけども。イギリスって工業力の基本はすごいです。

キットにはないですが、右フェンダーの雑具箱サイドに四本板金のラックがついてます。

写真右のように、後部フェンダー上にロープのリングを縛り付ける金具があるようです。

デカールが腐ってました・・・十分以上水につけても台紙から剥がれてくれず、しかも割れる・・・写真の丸いやつを貼った時点で心が折れました。

でもちょっと分厚くなるようです。グンゼのマークソフター必須です。

おかげさまでちゃんと完成しましたよ。感謝です。

もっと古いスチュワートのデカールは何年立ってても問題ないのに、90年代のタミヤのデカールは要注意ですね。