モーター破損

そのまんまです。断線ではありませんでした。

2014.12.31

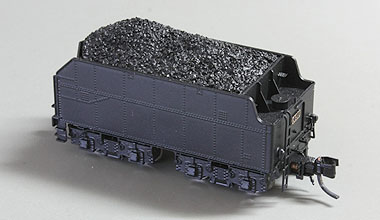

調子よく走っていたワールド工芸のC54が、突然「ガッ」という異音とともに止まってしまいました。

ギヤが噛み込んだのかと思いましたが、ギヤには正常な遊びがあります。

モーターは「ブーン」とうなりますが回転しません。何か変です。

ワールド工芸のC54のモーターはテンダーに積まれています。

機関部のスポーク動輪や主台枠がスケスケで実感的なのはこのためです。

テンダーだけ走らせることもできますが、かなり無粋です。

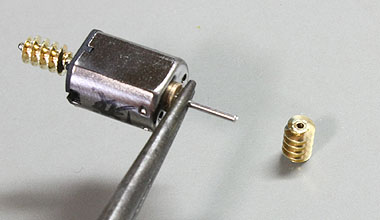

モーターを外しました。端子をハンダ付けしていなかったのでネジを外すだけで取れました。

前に組み立てた産業用Bタンクの動力を参考にして、今回はたまたまハンダ付けしていませんでした。助かりました。

指でシャフトを回してみると、何か引っかかります。まるで中に砂粒でも入っているようです。

通電してみたところ、最初はうなっていましたが、指で回したりしているうちに何も言わなくなってしまいました。もうダメのようなので、モーター自体はさっさと交換して修理は終えました。いくつか、テンダードライブ蒸機をエンジンドライブとして組み立てたものがあったので、同じモーターとウォームが余っていました。

でも中で何が起きたのか見てみたいです。

分解のために片側のウォームを外しました。エポキシでがっちり接着されていますが、ガスの炎でサッとあぶってやると簡単に抜けました。

以前、力ずくで外している様子を載せたところ、この方法を教えていただいたのです。ありがとうございます。

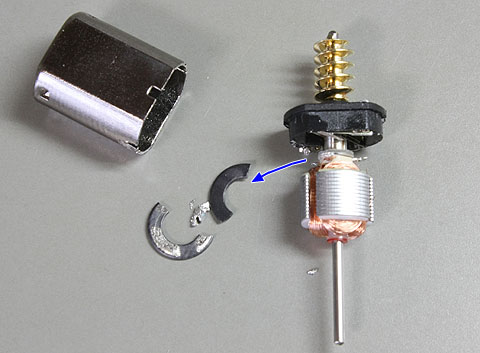

ケースから中身を取り出すと…。

整流子のあたりから、割れたリング状の部品がボロボロと落ちてきました。

なんじゃこりゃ、バリスターが割れた?

な、何で?(笑)

私はてっきりブラシが中で折れて引っかかっているものと思っていました(トミックスの9600でそうなったことがありました)。

いずれにしてもこれはもうダメですね。こういうこともあるということを知りました。

もう一方のウォームも外し、ウォームだけ取っておくことにしました。

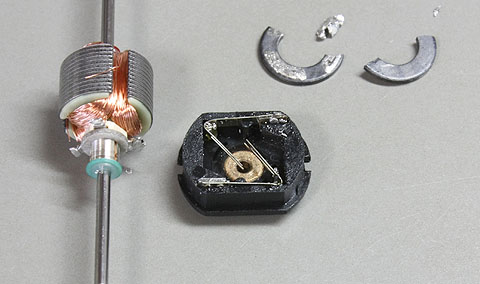

ちなみにブラシの部分はこんな具合です。薄いバネが整流子に接触するようになっています。一部が外側に露出して、そのまま配線用の端子になっています。

ふと思ったのですが、モーター外装の金属ケースはどうやって作るのでしょう。

継ぎ目などないので金属板をプレスして作るのでしょうが、あんなに垂直にシワもなくプレスできるものなのですね(違う方法なのかしら)。一見単純に見えるものでも、身の回りには作り方がよくわからないものが結構あります。

最近私の周りで話題になっていたのは、スチールウールの作り方と、有刺鉄線の作り方でした。大量に作ることを考えると確かに不思議ですが、ふだん気に留めてはいませんでしたね。