ヨ5000・ヨ6000(KATO・トミックス)

KATOが古くから出していたヨ6000のほか、今ではヨ5000も単品が複数メーカーから発売されていますので、手持ちのKATO製品とトミックス製品を並べました。

なおトミックスから最初にヨ6000が発売された際、当時のKATO旧製品と比べた記事はこちらです。→ヨ6000

2020.12.27

ヨ5000とヨ6000の両者を一緒に並べました。たから号塗装が以前から発売されていますが、黒塗装のみ並べています。

一部の商品しか見られていませんので、何か悲惨な誤りがありましたらお知らせいただけますと幸いです。

全体・側方

|

KATO ヨ5000 (拡大写真) ブレーキ側のステップには白が塗られています。若干、乗降ステップの幅が狭く感じましたが、実物に色々あったのでしょうか。 |

|

トミックス ヨ5000 (拡大写真) この拡大写真では、窓廻りにわずかな隙間があって目に留まりますが、実物を手に取った感じではほぼわかりません。もっと下のほうに目立つ箇所がありますからね。 |

|

マイクロエース ヨ3500 (拡大写真) 他社製品よりつや消しが強くてシブイです。ブレーキハンドルは省略されているので、自分で作ってみると面白いかもしれません。 ちなみにこのセットのキャッチコピーは「筑豊配置の少数派!ホキ4200石灰石列車」でした。 |

|

KATO ヨ6000(旧) (拡大写真) 500円の製品として長く存在し、印刷されている番号や、その書体にも変遷がありました。現在の製品よりも一回り大きいです。 登場が古いため、この製品のみテールライトが点灯しません。そのぶんデッキ内側はすっきりしています。窓ガラスも唯一はめ込みではありません。 |

|

KATO ヨ6000(新) (拡大写真) 2018年にリニューアルされ、サイズが見直されてディテールアップしました。 片側のステップが白く塗られるなどお化粧も加わっています。 |

|

トミックス ヨ6000 (拡大写真) KATOより早く2011年にリニューアル?されていました。 トミックスは客車に関しては、車端の細かい印刷表記は省略する傾向にあると思うのですが、車掌車ではきっちり表現しています。 |

KATO ヨ6000新旧

|

左が旧製品です。大きいため、新旧を並べて使うのはちょっと難しい差があります。 しかし、昔のKATOの車両は今より大きいものが多かったので、それらの中ではバランス的に極端な不自然さはなかったと思います。私は旧D51にワム80000とか、そういう組み合わせで使っていましたので。今でも1/140蒸機を使うときには活躍します。 |

正面

|

|

|

| アリイ ヨ3500 | KATO ヨ5000 | トミックス ヨ5000 |

|

|

|

| KATO(旧)ヨ6000 | KATO(新)ヨ6000 | トミックス ヨ6000 |

新しい製品は石油ストーブの印がアクセントになっているものが多いです。KATOもバリエーション品のヨ3500信越タイプは石油ストーブです。

なお車体の幅は現在の製品同士でもちょっと違います。KATOとトミックスで妻板の一番狭い部分を測ると、KATOが16.4mm・トミックスが16.0mmぐらいで、0.4mm程度の差があるため並べればすぐ違いはわかります。 ただ私には、どちらか一方だけ見ても実物との違いはわかりません。

あと表情らしきものを作っているテールライトの見かけの直径や間隔なども色々ですね。白線の眉毛にテールライトの目が付いて愛嬌のある表情にも感じられます。

全体・上方

撮影中に転がらないように、向こう側のレールに両面テープを貼ってみたのですが、ベタベタ見えてしまってすみません。

貼るにしても位置がマズかったか…。今までは車軸を床にテープで留めていました。

KATO ヨ5000  |

トミックス ヨ5000 |

マイクロエース ヨ3500 |

KATO(旧)ヨ6000  |

KATO(新)ヨ6000  |

トミックス ヨ6000 |

上面はおもに屋根ですけども、トミックスのヨ5000・6000、およびKATOの旧ヨ6000は継ぎ目なし、他は継ぎ目付きになっています。

ベンチレーターや煙突のふたは全製品、すべて屋根と一体成型です。

私はNゲージの屋根はベンチレーター一体でシンプルに作られていたほうが、量産品らしい合理性を感じて好きなんですけども、変にパーツがゴツゴツしたり不ぞろいになっていたりしなければ、別パーツでもいいですしどっちでもいいです。パーツを分けたほうが製造しやすいものもあるでしょうし。

KATOのワフ29500は煙突のふたのみ、アンダーカットの形状をはっきり表現したかったのか、ユーザー取り付けの別パーツになっていましたね。1両、いつのまにか取れてしまって哀れな姿になっています。

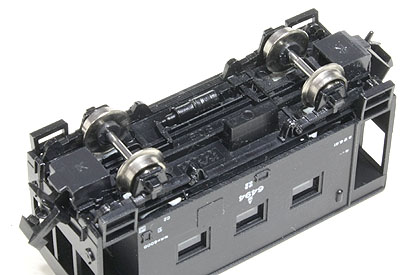

床下

|

|

マイクロエース ヨ3500 |

|

|

|

KATO ヨ5000 |

トミックス ヨ5000 |

|

|

KATO(新)ヨ6000 |

トミックス ヨ6000 |

|

|

KATO(旧)ヨ6000 |

KATOの旧ヨ6000はライト非点灯のため集電装置はありません。

トミックスは何と言っても床下にピカピカの集電板とバネをはっきり見せているのが特徴で、ここを見れば一発で他製品と区別が付きます。

KATOとマイクロエースは、真下からよく見るとピボットの軸受けに少し金属板が見えますが、走行中や通常の取り扱い中は台車に隠れてまったくわかりません。特にマイクロエースはわかりません。

トミックス製品については、バネを隠すように集電板を加工すると大変効果的でしたが、それなりに面倒なので2両目以降は何もしていません。単にトミックス製品であるという目印にしています。

→ヨ6000の集電板加工

点灯装置

|

KATOのヨ5000・ヨ6000(新)には別売の室内灯を取り付けられますけども、トミックスのヨ5000には室内灯が標準装備されています。 私は、夜行の貨物列車でも車掌車の室内灯が付いていた様子は印象に残っていないのでアレなんですが(笑)、 模型で旅客列車に室内灯を装備している人にとっては、楽しい仕掛けではないかと思います。 |

|

一応、集電装置の見えないKATOもマイクロエースもテールライトは標準点灯します。 |

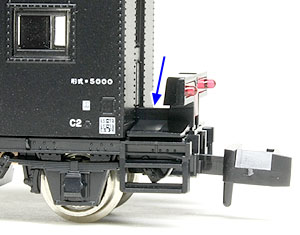

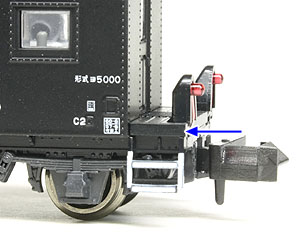

テールライトは開放されたデッキ部にあるため、導光が非常にシビアになっているようです。以下はトミックスとKATOのヨ5000の妻板を外したところです。

|

|

| トミックスでは2個のライトのプリズムをT形にまとめ、1本にして引き込んでいます。そのため床の中央部の上側に導光部が出っ張っています。 | KATOでは床の上側には出っ張っていませんが、床を少し上げ底にして厚くし、その下を通しているように見えます。 |

そのほか

KATOのヨ5000・ヨ6000(新)には、編成の後端用にダミーカプラーが付属しています。

元のカプラーポケットを外して、代わりにはめ込みます。

|

|

| ヨ5000に装着したダミーカプラー | ヨ6000に装着したダミーカプラー |

一応、同じカプラーポケットが使用されているKATOの旧ヨ6000にも付きますし、他の2軸貨車(すべてかは不明)にも付きます。

|

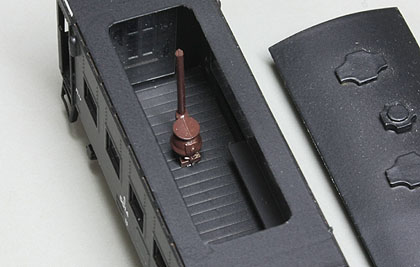

最後に…1997年にペアーハンズから発売されていた、ヨ3500・ヨ5000キットには、ホワイトメタルのだるまストーブが付属していまして、屋根を外して室内を眺めて楽しむことができました。 KATOのヨ6000(旧)の下廻りを利用して、金属製の上廻りを取り付けるボディーキットで、屋根の丸めの練習にもなったため当時何両か組み立てました。まだNゲージのヨ5000・ヨ3500がなかったので重宝しました。 |

|

ちなみにKATOのヨ5000・ヨ6000(新)の室内にも、ちょうどストーブの位置に細い突起がありまして、おそらく煙突をイメージしているのではないかと思います。 |

●比較した模型

- トミックス 2711 国鉄貨車 ヨ6000形

- トミックス 8705 国鉄貨車 ヨ5000形

- KATO 8046-1 ヨ5000

- KATO 8009 ヨ6000

- KATO 8064 ヨ6000

- マイクロエース A-8594 国鉄後藤寺線 D60・ホキ4200・ヨ3500 10両セット

- ペアーハンズ N-803 ヨ3500・ヨ5000ボディーキット