|

|

|

旭岳 2291m

2020年 7月17日 快晴

登り・姿見の池〜山頂 2時間10分(休憩時間含む)

下り・山頂〜姿見の池 1時間10分(休憩時間含む)

|

|

|

|

始発のロープウェイで出発しました。平日なのに改札前には100人以上が並んでいました。土日はどうなるのかと驚いてしまいました。コロナ禍のため手の消毒とマスクの着用が義務付けられていました。ゴンドラ内は少し密でしたが、天窓が開けられていて換気は十分でした。

運賃(往復)3200円は道民割引きがあって2200円になっていました。予定外だったので得した気分になりました。

|

|

|

|

ロープウェイ「姿見駅」の前には大きな雪渓が残っていました。ここから姿見の池まではゆっくりと高山植物を楽しみながら歩きました。

|

|

|

|

快晴の旭岳、朝の逆光でカメラにゴーストが現れました。前日の富良野岳は大斜面の群落が楽しめましたが、旭岳では溶岩台地の広大なお花畑に圧倒されました。

|

|

|

|

姿見の池までは観光客気分で歩きました。ここからが本格的な山登りのスタートになります。大小の火山礫が入り混じった踏み後は、段々と高度を上げながら山頂へと続いています。

この姿見の池は管理人が初めて大雪山に足を踏み入れた思い出の場所です。今でもあの時の5日間を思い出します。

|

|

|

|

右手を見ると左から忠別岳から化雲岳、トムラウシ山と続くスカイラインが見え、その右奥にはオプタテシケ山から続く十勝連峰が確認出来ました。今となってはこの稜線のすべてを歩いたことが懐かしく思い出されます。

|

|

|

|

陽は上がっていても気温はまだヒンヤリしたままで、山登りには絶好の条件です。しかし、だからと言って管理人のペースが上がる訳ではありません。心臓に負担を掛けないよう、小休憩を繰り返しながら登りました。

|

|

|

|

噴気孔を過ぎるあたりでは後のロープウェイから降りた登山者にも抜かされてしまいました。でも抜かされるのは想定内ですから悔しさなどは微塵もありません。マイペースを貫いてゆっくりゆっくりと登りました。

|

|

|

|

姿見の池が小さくなり、横に見えていた噴気孔もかなり下に見えるようになりました。晴れてさえいれば自分の頑張り具合が目で分かる楽しい山でもあります。

|

|

|

|

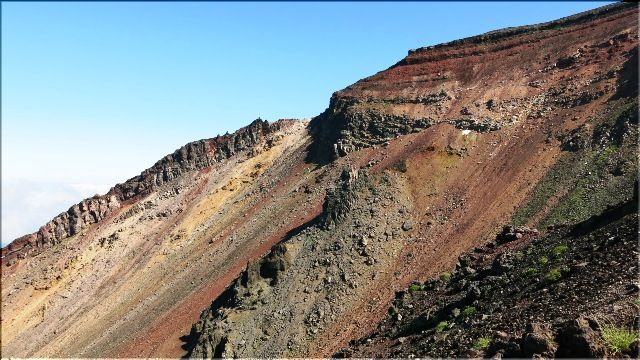

登る左手の地獄谷越しに赤茶色の溶岩壁が迫って来ます。黄色く見えるのは硫黄でしょうか。そう思うと何だか硫黄の臭いが漂って来るようでした。

|

|

|

|

ついに山頂をロックオン出来るところまで来ました。豆粒のようだった「金庫岩」もマッチ箱程度に見えて来ました。

|

|

|

|

ついに9合目にある「ニセ金庫岩」に到着しました。その昔、悲しい道迷い事故を引き起こしたこともある「ニセ金庫岩」ですが、情報の多い現在ではそんな事故も起きないでしょう。でも油断は禁物ですね。

|

|

|

|

これは本物の「金庫岩」。豆粒からマッチ箱、そして今や目の前の大金庫に出世です。黒いニセ金庫岩と違って、こちらは少々明るい感じがします。

|

|

|

|

山頂目前からニセ金庫岩(左の岩石群)と金庫岩(右に頭だけ見えています)を見下ろしました。このザレ斜面、結構滑るので下りの時は要注意でした。

|

|

|

|

2時間少々でやっと山頂に到着しました。11年ぶりの山頂でした。何だかあっという間の11年間だった気がしています。

ここから本格的に縦走を始める人、ちょっとだけ遠回りして裾合平を回る人、管理人のように来た道を戻る人と、それぞれがザックの大きさで判別出来ました。

|

|

|

|

山頂から地獄谷を見下ろしました。登り始めは山頂よりも高く思えた火口壁が右下に見えました。

|

|

|

|

山頂から北鎮岳方向を見ました。雲がどんどんと湧き上がって来ました。黒岳は雲に隠れて見えませんでした。

|

|

|

|

山頂から白雲岳(右)方向を見ました。チョコンと尖った烏帽子岳は分かり易いですが、平坦な赤岳や小泉岳は分かり難いものです。

|

|

|

|

記念撮影に忙しい団体さんの最後にお願いしてシャッターを押してもらいました。賑やかでとても三脚を立てて撮影する雰囲気ではありませんでした。

|

|

|

|

下りは快調でした。登りの約半分で下りて来ました。石につまずきさえしなければ危ない所はないので、ほとんど休憩も取らずに歩き続けました。

噴煙を映す鏡のような姿見の池からは夫婦池を巡り、もう十分というほどの高山植物を眺めながら散策を楽しみました。

|

|

|

|

遠くからは分かりませんが、近づくと様々な高山植物が肩を寄せ合うように群生しています。裾合平のチングルマやエゾコザクラの大群落、多分今が見ごろだと思いますが、大群落過ぎて花の可憐さが失われてしまうと思うのは管理人だけでしょうか。

|

|

|