|

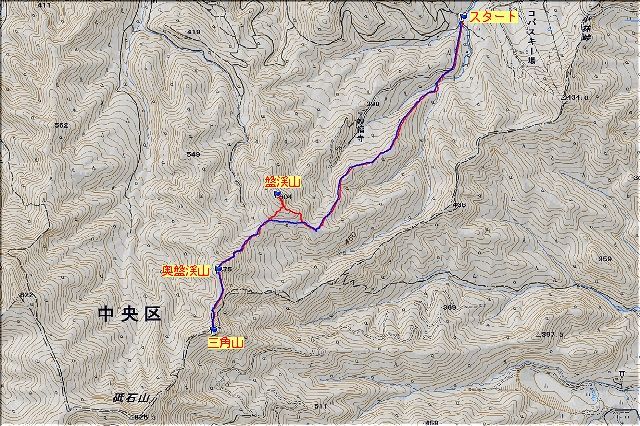

盤渓山・奥盤渓山・砥石三角山

2021年2月12日 快晴

|

|

|

|

登り所要時間 2時間20分(休憩時間含む)

駐車場→盤渓山 1時間10分

盤渓山→奥盤渓山 40分

奥盤渓山→砥石三角山 30分

下り所要時間 1時間30分 (休憩時間含む)砥石三角山→駐車場

|

|

|

|

GPSトラックログ 赤線=登り 青線=下り

2018年の同じコース記録

2017年の奥盤渓山・砥石山への記録

|

|

|

|

途中を省いていきなり盤渓山の山頂です。奥で「1本松」が迎えてくれました。

盤渓市民の森の駐車場からは妙福寺に向かう坂道を上り、カーブにある案内標識に従って沢へ下りて行きます。余程の大雪の後でない限りはトレースが残っている筈です。

前日は祭日だったために多くの人が歩いたようで、尾根上に延びるコースはしっかりと踏み固められていました。おかげで盤渓山までは踏み抜きもなくツボ足で歩くことが出来ました。ちょっとした急斜面もあるので軽アイゼンを付けていればもっと快適だったと思います。

初めて盤渓山に登ったというご夫婦は「こんなにも展望の良い山だとは思いませんでした」と感激していました。

|

|

|

|

小さな写真では分かり難いですが、石狩湾越しに樺戸の山々や増毛の山々を一望することが出来ました。増毛の山々を「山座同定」出来るほど空気の澄んでいる日は少ないのですが、この日は雄冬岳や浜益岳、群別岳や暑寒別岳をはっきり確認することが出来ました。

|

|

|

|

盤渓山からは長靴にワカンを取り付けて南斜面を駆け下りました。最低コルからは奥盤渓山へ向かう急斜面を登りました。高度差130メートルの急斜面は息が切れますが、心臓には異常がないと病院の検査で太鼓判を押されているので頑張って登りました。

急斜面を上り切った辺りから後ろを振り返ると盤渓山が眼下に見えました。

|

|

|

|

奥盤渓山からは平坦な尾根を歩きます。今年の雪庇は小さく、吹雪いた日が少ないことを思わせました。それでも用心のために右の樹間を歩きました。

|

|

|

|

三角山は砥石山の前コブとも言える展望の良い頂です。案内標識からは結構な急斜面ですがワカンでしっかりとキックステップし、木の枝につかまることで滑り落ちることなく登ることが出来ました。

|

|

|

|

三角山には古い山頂標識が木に取り付けられていたのですが、辺りを探しても見当たりませんでした。

頂からは札幌南区方面の眺望が良く、藤野三山や支笏湖周辺の山々を眺めることが出来ました。

今回は魔法瓶にお湯を入れて来たので温かいみそ汁を作って昼食を楽しみました。やはり雪山での温かい食べ物は最高でした。

|

|

|

|

戻りは最低コルから盤渓山の中腹に付けられたトラバースコースを歩きました。右手を見ると先ほど登って来た奥盤渓山(右)と三角山(左)が見上げる位置にありました。

頑張れば結構歩けるものです。最近は距離への不安も消えたかのようで意外と快調な自分に驚いています。もしかしたら数時間前の苦労を忘れるのが原因かもしれません。それだとちょっと辛いかも。

|

|

|

|

|