2004年4/6(火) 『彫 画 展』

昨日の雨で散ったと思った桜ですが寝屋川から守口へ向う国道沿い、雨は吸着剤の役目を果たすのではと思う位、隅から隅まで見事な桜の艶姿がありました。

産経新聞のウエーブ産経から貰った伊藤太一さんの彫画展(於守口の京阪百貨店)最終日の今日行ってきました。描いた絵の上に切り絵を貼っているのを彫画と言えばいいでしょうか?

ほのぼのとした「童女の巡礼遍路旅」の彫画が中心でした。各隣には何番札所と寺名と御詠歌の詞の表示があり、遍路をした事がない者にもその意味合いが分かるようになっています。

【この世の苦行、あの世の極楽。それを標の難行の果てには、この世の極楽。

この世があの世、あの世はこの世】

遍路旅の満願には「童」のこころに戻っている事でしょう。

他には、昔懐かしいべったん、ビー玉、湯たんぽ、赤とんぼ等そんな時代を知っている者には、頬ずりしたくなる様な作品ばかりでした。

『竹久夢二追想展』 (平成15年11月24日)

あの「生駒山」を走り抜けている。カーブ又カーブの登り道路、時速60km死守して。11月24日午後家を出た時は晴天だった空も、外環に入った頃から降って来た雨が、未だ降り続いてる。車が軽四輪(ミニカ)なので行く道は時速60kmでセカンドギアが精一杯という処か。しかし、帰路は下りなのでやはり時速60kmでもエンジンブレーキだけで楽々だった。ああいうクネクネ道を走っている時に運転する事の醍醐味を味わう。だから決して自分を過信しないように、高速道は時速80km、カーブ道は60km迄しかスピードを出さないと決めている。

途中、新大宮駅の所で間違って曲がってしまったが、すぐ元の道路に戻って走っていると竹久夢二展が開催されている「奈良県立美術館」の案内板が目に入った。

連休の所為か雨のせいか、開催日2日目の振替休日の日にしては駐車場も空きが多く、 入館者も数える事が出来るほど。観覧する者にとっては幸いこの上ない。 しかし家を出たのが遅く入館したのは3時過ぎ、5時の閉館迄の2時間では時間が足りなかった。最終ルームは上滑りにしか観ることが出来ず、劇ならフィナレーを見逃したような気分。もう一度行ければと11/23日の産経新聞「ウエーブ産経」主催の「フォークコン

サート」で貰った券2枚の内1枚を置いていたが(11/27)でこの展覧会も終り、勿体ない

事をした。

画家が一枚の絵を描くのに要した時間日数を想えば、本当にその作品を理解しようと思うのなら通り過ごしの見方では土台無理な事。そんな焦る気持ちの中、私の足を留めさせたのは、題名は忘れたが西洋の新しいガラスの壷を蒐集している男の絵と、「室津懐古」の絵。

”「夢二」展 振りかえる夢と 見る夢と ” ”「夢二」展 振りかえる夢と 見る夢と ”

右の絵をよく見ると日本髪の女性の首から下、身体の部分は繁隆極め

た漁港室津に向いているのに頭、視線は不自然にそれから目を反らして

いる。「そんなうらぶれた姿など、見たくない」と言っているよう……

ことのほか夢二は漁港室津に心情を傾け、他にも数点室津漁港の絵が展

示されていた。

他に「日本男児」、絵に墨書で【日本男児は泣きませぬ 泣くのは涙

ばかりです】と書かれてあるのが「その時代」の家庭教育という人間教 育が垣間見えて印象に残った。これの解説文には<夢二の子供へのやさしい眼差しが感じられる>とある。剣道着を身に着けたこの絵の子供は

5才位か、日本の伝統的男子であっただろう。

人間は目標というか形を与えられなければ、ただ野放図に育つ。大仰さに言えば

この言葉

「男だから泣くな!」が、これ迄の日本を支えてきたような気がする。

大正デモクラシーと言われた時代、竹久夢二が大衆からの支持を得るに到ったのは新しい日本女性の美人画だったからだろう。少し下がり気味の眉に大きな目はバタクサイ西洋の女性の顔の一部分を取り入れた風にも見える。浮世絵等に見るそれ迄の日本女性の顔の特徴と言えば「眉は薄く、目は細く」だった。(「室津懐古」等はその傾向の絵だろう)

『大正ロマン』という言葉が目新しく聞こえるが、竹久夢二展が人を惹き付けるのはまさしくその「ロマン」なのだ。昔といってもそんなに遠くない「昔」、私の生まれた昭和という時代の前のたった「14年」で散った白昼夢の様な「大正」という時代は、近代国家確立の為日清、日露戦争を戦った「明治」という時代と、二・二六事件から始まり第二次世界大戦に敗れた「昭和」という時代の、そんな谷間に咲いた百合の如き稀な時代だった。その時代を享受したからこそ、夢二の絵がその「ロマン」を放つのだろう。

*

「竹久夢二展」へは現在から約14年前の平成2年9月頃に岡山県の夢二郷土美術館へ行った事がある。其処へ行こうと思ったのではないが、行き当たりばったりに新大阪駅から新幹線に乗り、たまたま降りた駅が岡山だったというその延長線上の事だった。

すっかり暮れてしまった帰り道、進行する車のヘッドライトは必要とする以外の部分を照らさない。その頃の事を語る必要性を現在見出だす事はない。

しかし、あの時の「竹久夢二展」でのホッとした心の憩いは忘れないだろう。

**** 戻 る

2003年7月3日 於 サントリーミュージアム

『バルビゾン派から印象派』の展覧会へ───日高よし子

『時間の彫刻』

─────暗くなれば、電気を点ければ明るいし、朝になれば日が昇る。

日が射さない場所でも電気の灯がある。

「夜」を知らない現代人。物理的なBrightに囲まれていても(それ故)「光」を知らない。

何もかもが、「当たり前」に成り立っている現代社会。

もはや、「光」に出会えるのは、絵画や、音楽、或る建造物等、芸術的な物を通して、或いは、個人の「想像力」からだけとなった─────。

産経新聞より入館券を貰ったので『バルビゾン派から印象派』の展覧会へ行った。

午後2時過ぎに家を出発。昨日の続きの雨が、気にならない程度に降っている。同展覧会最終日が7/6(日)なので、思い出した今日、雨の欝陶しい気持ちを追い払って、車を走らせる。

国道1号線の「関目」を通過。この界隈は仕事をしていた時よく走った道路。沿道には「時間の彫刻」の古木が瑞々しい葉に飾られている。

人間古びても、あの感性だけはもち続けたい────。

この道を走る度に想う、あの頃と現在と、違う次元を走っているのではないかと。あの頃というより、あの頃を含めた以前の全ての年数と、それ以降からの現在と言った方がいいかも知れない。

あの「彫刻」もこの「葉」も、それ以前には「見たことがない」。樹があった事は知っているが「見たことがない」のだ。

それは、この展覧会で見た太陽と煙で変化する、モネの「ウォタール橋」の連作の様に

私の「眼の曇り」が取り払われ、「光の発見」をした如く

パンフレットの見出し文字に「光の発見────光の魔法」とある。

この展覧会の会場は5階だが、エレベーターを降りてから階段を上がって行く、突然、一面に海が展開(ひら)ける。それは空間可能な限りのガラス張りの「光の世界」だった。この「展望ギャラリー」のあるサントリーミュージアム「天保山」は、安藤忠雄氏の設計らしいが、以前テレビで同氏が設計した「光の教会」を見た事がある。人為的にしている、「十字の窓」からの光は、か細く、ささやかな明かり採りの灯としか言いようがない。が、そこに「光の発見」があった。それ等は、屋外で当たり前に見る(見てもいない)光と同じ照度であっても、明度に「差」がある。

同展示の中の、漆黒宇宙の中の「木星」という絵の、鬱蒼たる森に射す一条の光の如。

「芸術は嘘を付けない」────それは、全ゆる芸術的作品に於いて言える事だが、

その芸術家の予備知識が全然なくても、ひとつの作品から、その当時の「状況下」が読み取る事が出来る。「その為」に表現しているのだろうから。

画風の流れとしてのバルビゾン派の、「一条の光」を求めた表現法は、19世紀半ばのフランスの時代背景と密接に関連しているだろう。

畏れ多い自然界の杜(もり)の現実的写実は、その当時の微小な人間の抗えない「現実」そのものと言える。

【バルビゾン派】を抜けた後の、【印象派】の絵画の明るさ。

「トンネル」を抜けた明るさであるし、「自由」という解放感でもある。

陽光は、こんなにも「燦々」と、惜しみなく与えられていたのだ。

ルノワールの「ブーフを持つ子供」の透き徹るような白い肌と、着ている黒い服の胸元の白いレース飾りのビーズの輝き。その祝福された、生命の瑞々しい「煌めき」は、その絵の中で不滅の時を生きる。

2時間程経った午後5時40分頃に当館を出た。

帰路を走る車の側道の街路樹の明快な緑色の多彩さが、目に映える。

先程の「森」の欝たる残映が、次々塗り替えられていく心地だった。

2003年7月6日 5:44:51

戻 る

2002.11.18 山下清展

11/18(月)神戸元町の大丸ミュージアムで開催されている「山下清展」鑑賞の為車を走らせた。10月同じ兵庫県であった「ゴッホ展」のときは高校生と中学生の甥子を連れ体育の日の祝日に行った為、人の洪水にうんざりしたので今回は平日を選び一人で行った。

お陰で車中は静寂、が拡がる街路樹の葉の黄、紅、淡茶色の彩りの華やかさは「賑やか」そのもの。生命の潮鳴り、晩鐘の音を聴く如、季節の移り変りの「進行形」の渦中を添走した。そして、やがて被覆される冬を前に、自身のこの一年は「どの木」に重なるだろうか?と自問した。

紅色にも黄色い葉にもなれなかったが、この視界線上のいまある全ての生あるもの達と「生命の共有感」をともにすることは出来た………。

今回は国道43号線を走ったので、左側に私の母校(といっても高校だが)「MUKOGAWAGAKUIN」と刻銘された建物が見えて来た。急遽そこを左折、ついでとして昭和54年に引っ越し以来住所変更の届けをしていなかったので(鳴松会に)それを為すべく高校の校舎を探したが見付からず(私が高校3年在学中の時に「高校」は甲子園に変わったのだった)元の国道に出て一路神戸へ向った。

福島区の海老江にいる頃は毎年「鳴松会たより」が送られてきた。同窓会の案内等もあったと思うが一度も出席した事はなかった。在学中は先生方に迷惑を掛け、だから現在こんな風に「懐かしさ」を覚えるなど、その当時からは信じられない事。髪は三ツ編みにベスト続きのスカート、ソックスは折り返さない、この服規に拘らずいつも違反していた。登校時最寄り駅の阪神鳴尾下車後、スカートのベルトを外してカバンに仕舞う生徒がいる。私はそのまんまで登校した。だからいつも風紀の先生に「叱られた」。実際あの頃は恐いものなど何もなかった。

又、授業後の教室で「煙草」を吸った事があるんですよ私、今だから言えます「ゴメンナサイ」。お嬢さん学校と言われるあの学校でそんな事したのきっと私位でしょうね。先生に見付かったら?それは仕方がないと思っていたし、若しかしたらそれを期待していたかもしれない。理由は?

詩歌集夢現第3集「夢幻」」を読んで貰えば分かるでしょう。

目の前で季節を知らない銀杏の「青い」葉が地に落ち、そんな事に見向きもしない人の大きな靴で踏ん付けられていた………

♪「誰のために」♪他MDに録音している私の歌や朗読を車の上のスピーカーから流しながら走っている内に、気が付けば「三の宮」だった。

目的地の元町はもう其処。すぐに大通りから入った処に大丸百貨店が見えた。車を駐車させなければならない。大丸前に停めて中の受付けの人に駐車場を聞き駐めに行く。平日でも結構利用者がいるようで7階でやっと空きを見付ける事が出来た。帰る時に迷わない様に目印の建物を再度チェックし大丸の館内へ入る。此処でも「靴売場の横の出口」をチェックし、エスカレーターで9階へ。

平日だったので展示場はほどほどの人出の盛況、年配の人が多かった。

「山下清」の貼り絵は10才前後からが年代順に展示されている、甥子達を連れてくればよかったと思った。順に見ていくと習熟、熟達度が瞭然で、色彩感覚、色調の調和、精緻な貼り絵技術の素晴らしさに感嘆した。それは2年前丹後半島の「あじわいの郷」で見た古墳時代の銅境の彫造の精緻さと同等のものだった。

展覧会に展示されていた山下清のハガキ文を見ると句読点がなく、始めも終りも分からない、文章の処理能力は皆目劣っている。その分が貼り絵才能に倍増され芸術品として花開いた。丁度言葉を持たなかった縄文人が造った火焔形縄目文様の花器のように。

(しかし文章は兎も角も、言っている事は一般人より真ともな事を言っている。展示にもあった『絵にサインするのは分かるけど、名前だけサインしてくれと言われても解からない』と)

題名は忘れたが、群衆の描かれた作品があった。百人以上はいると思うが所為動作ひとりひとりが全部違う。凄い表現力、天賦の才以上のなにものでもない。

”自然賛歌 「山下清」 てんぶの絵”

「日本のゴッホ」と言われる山下清だが、あの貼り絵と、ゴッホの筆あとを見ていると、ゴッホの方が貼り絵に影響を受けたのではと思わせる。

「貼り絵」はいつから誰がやり初めたのでしょうね?

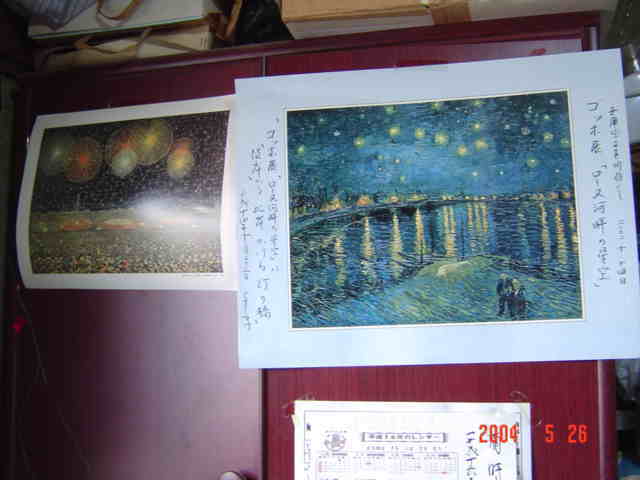

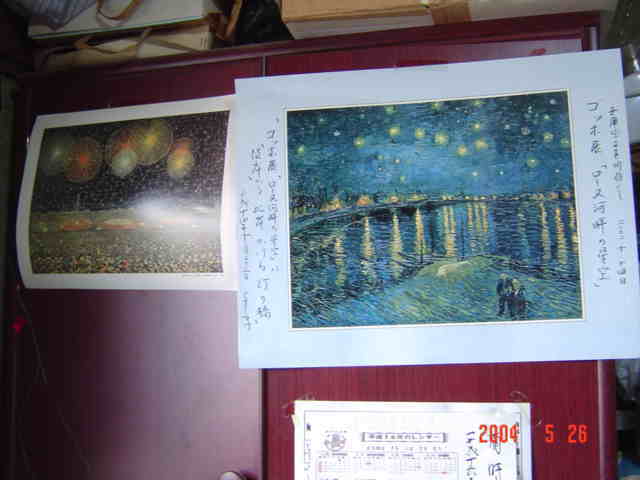

複製紙1枚とハガキ4枚を買った、その1枚の「長岡の花火」の実物の花火の輝き!

側で見てみると一本一本の細い色絵紙を貼って輪にしただけなのに、何故あの輝きが出せるのか?それは円の中心の軸のその集中する芯からの発光なのだ。

その部分こそ「花火師」の魂の結晶であると、素朴な山下清の作業が如実に語ってくれる。

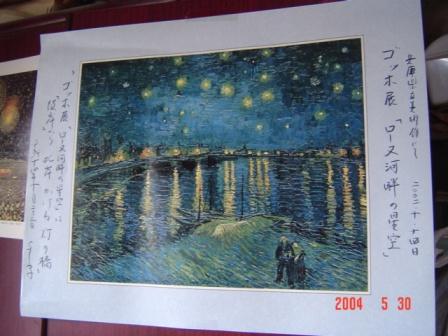

帰ってから、その複製紙「長岡の花火」をゴッホの「ローヌ河畔の星空」の隣に貼った。

「打ち上がった」七輪の花火と、「大熊座」の北斗七星。

2人の人生の象徴を見るよう………

ゴッホの事を『生きている時に誉めて上げたら、死なずにすんだのに』と言った山下清画伯。実際、的を得た言葉であるし、それは生きている時に「認められた」画伯の幸福度の代言でしょう。

人間が自然界の一部である事を、各芸術家が捉えた自然界の瞬時、作品に投影させたそのワンカットこそ画家の心模様、心彩であり、芸術的な作品とは、より自然界に近き、還る事が出来た物をいうのでしょう。

『自然に行くのがいいんだなぁ』、概念を「持たなかった」山下清の真理の言葉です。

”「自然」が 放った 自然児 山下清”

(私の部屋に貼ってあるのをデジカメで) (私の部屋に貼ってあるのをデジカメで)

帰路の夜空

”月 おぼろ とは 無縁な 「長岡の花火」”

”朧月 真下に 信号 真っ黄色 ”

”朧 月からは 地球も おぼろなり?”

(了)

2002/11/28 にゃこリンの夢現シリーズより 戻 る

2002.10.14 甥子とゴッホ展にて 2002.10.14 甥子とゴッホ展にて

日高よし子

ゴッホという名前は知らないものがない位有名ですが産経新聞のゴッホ紹介の絵を見て(特に印象的だったのは<ローヌ河畔の星空>)出不精の私も兵庫県迄出かける気になりました。

高校生と中学生の甥子を連れて行きたくて祝日に行きましたが、

県立美術館に到着して先ず驚いたのは、入館を待つ人の行列。

そして、やっと館内に入っても又、列、行列の人の波、

展示場にやっと、やっと入っても同じく人の山盛り────

それでも、その山盛りの侭動きつつ、ゴッホの絵筆の鋭線、色調、油絵のぎらつく「油」部分を敢えて強調した作品等に圧倒され(その「油」は『花瓶の花』では宝石の星の煌めきの様に使われていて、「煌めき」というものの原始的エネルギーに思及しました)

そんな絵を目の当りにしていると人の群れも眼中になくなり、

ゴッホの生身の筆跡をこの目で何度もなどっていると、それだけでもゴッホの一端に触れたようで、100年前のその時代のゴッホと向き合っている自分自身に感激しました。

「花瓶」の絵の数点、傾いたり、割れていたり、その当時のゴッホ自身の象徴の如く、それがアルル移住以降の『花瓶の花』では花瓶は安定して、又画風もアルルの陽光の様に明るく、ゴッホの充実期がうかがえます。

展示にはなかった『アイリスのある花瓶』は、この館内で買ったポストカードで初めて見ましたが、バランス性のあるゴッホの透徹した静謐な心世界、この世とは一線を画した「死」への覚悟と、「再生」への願望が読み取れ大好きな絵です。

ゴッホの作品は未完成的な処が魅力ですが、この絵は「完成」された秀逸作だと思います。

展示絵画の横の案内文で印象に残ったのが、「芸術というものの思想性の反映」とミレーの種まく人に傾倒したゴッホが「自然を超えた作品」と評した言葉です。

私などは到底ゴッホの絵画の審美眼には及びませんが、人間のその「種蒔く行為」自体が、植物にとって太陽光と同じく生命連繙の行いであると、ミレーの主題の着眼点には共鳴できます。

『ゴッホの 芸術讃歌 「モーブの思い出」』

『花咲く桃の木、モーブの想い出』の色彩の明るさ!

そこにはゴッホの芸術観、死生観が汲み取れ、恩師モーブ、ゴッホの弟のテオいなくして「作品は存在しなかった」という謝意と、芸術の伝播性をおおらかに歌い上げている処に惹かれ、複製紙を購入しました。

『花咲く桃の木』 柱支えられ ゴッホという 芸術は開く

*

もう一枚買ったのが『ローヌ河畔の星空』。

【昼間の当たり前の明るさが、徐々にライトダウンしてくると

やがて薄桃色にやさしく空が染め上がる。

しかしそれは夕間暮れのほんの一瞬のこと………

すぐに手の平を返したように闇色のマントが拡がる。

そんな時────車で走っている遠く前方に、ポツリとポツリと民家やマンション

の部屋の灯りが点るのが目に付く────

その時の安堵感を、何と説明出来るだろう………

───── * ──────

それは昼間、信号待ちをしている車の前を横断して行く人達、又街路を往来する無数の人達、

他人という無関係な人が私の視界を幾ら埋めようとも、ただの時の「流れ」のようなもの。

それが地下への階段を一段一段下りていくように光が絞られていき、やがて地底の暗闇に「触れる」と、『 』のだ。

その「夜」の彼方に、たとえ微かな光でも見付けるということは、そこに私だけではない「誰か」が存在している事、

全く見ず知らずの他人でも「私の存在」への橋を懸けられる可能性を持てるという事なのだ。

その遠く瞬く民家の明かりの下、実際はたった一人の、或いは数人の食卓かも知れない。

しかしそれから受ける灯りの下は、いつも「団欒」のイメージがある。

明かりは「暖かく」、それは心を和ませる。】

自分自身がこの『ローヌ河畔の星空』に惹かれる理由を考えていて、以前想った事を思い出しました。

絵の説明に依ると【ゴッホが亡くなった年の1890年作で入院中のスケッチだが

この絵の中の大熊座(人の嫉妬心から妖精が大熊に変えられたという神話の星座)の北斗七星は北半球でしか見れず、実際にはない】。

その北斗七星を点在させたのは、「凍れる北半球」だったゴッホの心ゆえでしょう?

入館の為行列する人の「熱気」は何故か?

間違いなく言える事は、「笑いたい為」に並んでいるのではないという事。

日本に憧れ、夢見たゴッホ。その日本でゴッホの人気が高いのは、激しく一途な芸術魂と、その悲劇的生涯故でしょう。

ということは、ゴッホの苦悶、悲しみの底から立ち上った仄青い火、誰もがその火に「点火」されたくて順番を待っているわけです。

ローヌ河畔の水面に映える灯のように、心の水面の灯(魂)の「存在」を確かめるために……… 。 (了)

*

当地に車で到着して直ぐに美術館の近くの埠頭へ行きました。(たまたまですが、そこでお弁当を食べ、トイレをお借りしましたがペーパーまで備え付けられている事に神戸市のサービス精神と共に、結局は市民の公共意識の高さに感心しました。)

震災後に各都市から寄贈されたという「政令指定都市の森」の中に、

約1メートル毎一直線にコンクリートの柱が並んでいましたが、

何のモニュメントでしょう?

一体の広い空間に、暫し心の羽を一杯に拡げることが出来ました。

高校が西宮にあったので、時々神戸の友達と三の宮のセンター街や花時計等に行ったことがあります。

ですからメディア等で見た阪神大震災の惨状は、私の心の石組みが壊れるほどのショックでした。

【♪………

……… 真直ぐ伸びるのか 曲がって咲くのか

それでいいのか 悔やみはしないか

人の一生 花火の一瞬

燃えてしまうなら 消えてしまうなら ♪】

「一瞬の」 作詞 日高よし子

大震災のあった夏に創った詩です………。

周辺何もかもが新しく、まさに新生神戸の街。

今度ゆっくり神戸巡りしたく思っています。

2002/10/18 にゃこリンの夢現シリーズより 戻 る

|

アートコーナートップへ

アートコーナートップへ

アートコーナートップへ

アートコーナートップへ