2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。

ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。

2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。

ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。

第2回(その2) (2005.11.7〜11.10)

3日目 11月9日(水)

山茶花の咲く寺もあり、大小あり、豪華あり質素あり、取り混ぜて、楽しい旅である。7時に朝食を食べてすぐに出立。この時間、まだ目的のバスが走っていないので、タクシー溜まりに一台だけ停まっていたタクシーに乗る。「岡寺」と言うと、「駅ですか?お寺の方ですか?」と聞かれた。成る程、この時間だとお寺へ行く人より、駅の方へ行く人が多いのかも知れない。運転者は「この間、間違えてえらい目にあったので」と笑っていた。タクシーだと、バス停から先の急坂も登って、門前まで行ってくれる。

山茶花の咲く寺もあり、大小あり、豪華あり質素あり、取り混ぜて、楽しい旅である。7時に朝食を食べてすぐに出立。この時間、まだ目的のバスが走っていないので、タクシー溜まりに一台だけ停まっていたタクシーに乗る。「岡寺」と言うと、「駅ですか?お寺の方ですか?」と聞かれた。成る程、この時間だとお寺へ行く人より、駅の方へ行く人が多いのかも知れない。運転者は「この間、間違えてえらい目にあったので」と笑っていた。タクシーだと、バス停から先の急坂も登って、門前まで行ってくれる。

第7番札所岡寺

まだ8時前で、境内ではお寺の人たちが総出で清掃をしている。何しろ、古い歴史のあるお寺だし、飛鳥地方にあるということで、どんな所だろうという気持ちが強かった。 静かだ。飛鳥の平野が見渡せ、点々とある丘は、ひょっとしたら、墳墓なのだろうか、と想像する。

静かだ。飛鳥の平野が見渡せ、点々とある丘は、ひょっとしたら、墳墓なのだろうか、と想像する。

鐘があり、一応許可を貰ってから撞く。澄んだ、いい音がした。売店前に設えた長椅子に荷物を下ろし、暫くは境内の写真などを撮って時間を調節する。きれいにならされた灰の上に、新しいお線香を立て、気持ちを新たにして、古いお堂の中に入る。ここからは仏の世界。いつもながら、朝一番の読経は気持ち好い。早過ぎた、お参りを詫びつつ、朱印を頂く。 帰りは、坂を下り、バス停に着いたが、予定のバスには小一時間程時間があった。近くの石舞台古墳へ行ってみるか、飛鳥の道を歩いて飛鳥駅まで行くか、暫く悩んだ。結局は、駅まで歩くことにした。お寺からは、3・4キロの行程だろうか。歩き出すと、何しろ暑い。上から順番に脱いでいって、水分補給をして、道に沿ってあった、天武.持統天皇陵に参り、高松塚古墳は素通りした。それらしい丘が沢山ある。疲れたが、飛鳥路を歩いたという実感があった。

帰りは、坂を下り、バス停に着いたが、予定のバスには小一時間程時間があった。近くの石舞台古墳へ行ってみるか、飛鳥の道を歩いて飛鳥駅まで行くか、暫く悩んだ。結局は、駅まで歩くことにした。お寺からは、3・4キロの行程だろうか。歩き出すと、何しろ暑い。上から順番に脱いでいって、水分補給をして、道に沿ってあった、天武.持統天皇陵に参り、高松塚古墳は素通りした。それらしい丘が沢山ある。疲れたが、飛鳥路を歩いたという実感があった。

天皇陵

天皇陵

飛鳥駅

飛鳥駅

飛鳥駅で上手く電車に乗ったが、今度は、壺阪山でバスがなく、又、タクシー。これも、一番上、山門まで行って貰えた。

第6番札所壷坂寺

帰りのバス停まで教えてもらって、境内へ。現在、工事中のため、横の道を迂回して本堂の方へ登る。朱塗りの多宝塔や大講堂が下の段にあり、上に上がると、大きな本堂が、ここは落ち着いた雰囲気で建っている。本堂の上がりかまちに朱印所、納経所があり、これは少し雰囲気を壊していた。堂内の外周にいろいろと展示されており、沢市の杖もあった。販売をする場所も出来ていて、卵形のメノウを求めた。

本堂と境内

本堂と境内

境内には、眼病に効能があるという眼鏡の形をしたものが置かれていたりする。少しだけ、庭園風に造られたところを抜けると、工事中の場所に近い天竺門がある。ここから坂を登っていくと、大きな石造の観音立像と涅槃像がある。

このお寺は、お里沢市の話にある通り、眼病封じの観音様が祀られているので、今回の巡礼の中でも、少し違った気持ちで訪れた。どこのお寺でも、今回は眼病に苦しむ仲間たちのために祈った。ここでは、尚更に、心を込めて。少し、馬鹿馬鹿しくも思ったが、眼鏡枠の中を合掌しつつくぐった。平癒を願うというよりも、平穏な気持ちで治療に専念できるように願った。 杖

杖

戻りのバスの中での体験。乗り合わせたのは、途中乗車の女学生と、二人だけ。狭い坂を下っていくと、道の真ん中にでんと居座っている車があった。バキュームカーだ。作業中のこととて、すぐにはどいてくれぬ。5分も待ったろうか、やっと通ることが出来た。のんびりムードの田舎とは言え、路線バスをこれだけ待たせて平気なのには驚いた。あまりの暑さに、車内で、あれこれ脱いだりしていた時に、帽子を落としたらしい。家に戻ってすぐ問い合わせたが、出てこなかった。

万葉集に詠まれた初瀬。第8番札所長谷寺も初瀬寺といっていた頃があったとか.

近鉄の長谷寺駅は、随分と高い所にあった。駅から真直ぐに下る石段は、帰りの苦労を予感させて弱った。国道の信号の先の初瀬川に架かる橋を渡ると、右に曲がり、町並みは門前町の様相を呈していく。昼時に近く、やたら、名物の食べ物に目が行く。道が左に向かうと、正面に広大な敷地を持つ長谷寺が見えてくる。

入り口の仁王門は雄大。ホッとしたのもつかの間、ここから登廊が続く。途中2度の曲がりがあり、天狗杉とか、紀貫之の梅とかをゆっくり見ながら、400段の石段を登る。さすがに疲れた頃に突然鳴っていた法螺貝の音がやみ、目の前に若いお坊さんが二人梯子を降りてきた。成る程、今のが正午の法螺貝だったのか、吹いていたのは、あんなに若い人だったのかと知らされた。

登り廊、梅

登り廊、梅

左側には、大きな本堂があり、前の方に張り出している。人々が盛んに出入りしている。お堂の真中を抜ける形で、お参りするようになっていて、薄暗い中で、お線香、ろうそくを上げる。さすがに真っ暗で、狭い所ではお経を上げるわけにもいかず、広い舞台の方に立ってお経を上げた。こちら側は、団体の参拝などの備えたものなのだろうか。それとも、大勢の僧が並んで読経をすることがあるのだろうか。そんなことも考えながら、舞台の上に暫しの時を過ごした。 本堂にて

本堂にて

伽藍風景

伽藍風景

さて境内をゆっくり写真を撮って歩きたいと思っていたら、カメラが変調。後で対処法が分かったのだが、その時は電池も切れてしまったと思い込んで、すっかり焦った。好い写真が撮れたのに、撮りたいお堂もあったのにと残念。それでも、電池を入れ替えて、何枚かの写真を撮りながら、西側の道を下る。途中の写真屋で電池を購入、ホッとしながら、番外の法起院を訪れた。

法起院は、長谷寺と比べると、まさに静か。朱印を貰う時に、「こちらはあまりお参りに来ないですね」とつい言ってしまい、「向こうは混んでましたか」と逆に尋ねられた。長谷寺の開祖、徳道上人の隠棲の寺と言われており、由緒正しいお寺ではあるが、取立てて、何があるわけでもなく、巡礼者以外には、知られていないと言うことだろう。小さな堂が本堂、開山堂で、上人像がまつられている。境内も狭く、上人沓脱ぎの石の上には、小銭が沢山乗っていた。

左本堂、右沓脱ぎ石

左本堂、右沓脱ぎ石

戻り道は、食べることよりも先を急いだ。案の定、登りの石段はきつかったが、それ程のこともなく登りきり、駅のベンチで手持ちのパンを食べた。

電車の接続は比較的上手くいって、京阪五条で下車。第17番札所六波羅蜜寺へ。 清盛塚

清盛塚

着いてみて、やはりここだと思い出した。京都在住の頃、通りかかり、外柵から中を見て、なんとも奥行きのないお寺だと思ったものだ。内陣に入ってみると、思ったよりはゆとりがあり、端の方にリュックを下ろして、暗いところで読経をする。それにしても、正面からは写真を撮りにくい本堂だ。平安時代は、ここら辺に広大な寺領を持っていたらしい。一門の邸宅もこの辺にあり、都落ちをする時に焼かれたと言う。宝物館にはゆかりの人たちの像が納められているとか。今は、町の中にひっそりと埋没し、時折、修学旅行生や巡礼者が立ち寄るお寺のようだ。

ここから、東大路通りを越えて、第16番札所清水寺へ向かう。 清水坂に差し掛かる頃には、もう修学旅行の学生たちで一杯。加えて、団体の人もいっぱい。そんな中を脇目も振らず?せっせと歩いた。この坂、こんなに長かったかなという思いがした。

清水坂に差し掛かる頃には、もう修学旅行の学生たちで一杯。加えて、団体の人もいっぱい。そんな中を脇目も振らず?せっせと歩いた。この坂、こんなに長かったかなという思いがした。

お馴染み、仁王門の前の広場についてホッとした。大勢の観光客と一緒に記念撮影。

普段、あまり見ないお堂などもゆっくり見てみたいと思っていたのだが、何となく流れに乗って歩いていると、本堂まで着いてしまった。

靴を脱いで内陣に上がり、一つ鐘を鳴らす。少し下がらないと、暗くて般若心経は好いとしても、観音経は覚えていないので、読経が出来なかった。かなりの騒々しさの中で、お勤め。それにしても、若い人たちが、お賽銭を上げ、鐘を鳴らし、手を合わせている。中には、じっと座って長いことお祈りしている子もいた。

靴を脱いで内陣に上がり、一つ鐘を鳴らす。少し下がらないと、暗くて般若心経は好いとしても、観音経は覚えていないので、読経が出来なかった。かなりの騒々しさの中で、お勤め。それにしても、若い人たちが、お賽銭を上げ、鐘を鳴らし、手を合わせている。中には、じっと座って長いことお祈りしている子もいた。

音羽の滝

音羽の滝

舞台下

舞台下

納経を済ませ、ルートに従って、釈迦堂から、奥の院の方へ廻ってみた。この辺では、半分以上の人たちは、仏様に背を向けて、舞台の方を見ている。写真を撮ろうとしたが、夕闇が迫る頃で、好い写真は無理だった。もう一つの名所、音羽の滝では、外国の人まで含む、長蛇の列ができていて、ここはパスした。舞台の下で、木組みなど眺めながら、人影の少ない裏から、茶わん坂の方へ降りた。

何となく五条まで歩き、東福寺経由で宿へ。足が疲れた。 今日の宿

今日の宿

4日目 11月10日(木)

7時半にホテルを出て、満員の地下鉄で御池まで。そこから北上して、この辺だろうと思われる辺りを探したが、一向に見つからない。止むを得ず、地図を引っ張り出して、ふと気付いた。御池から下がっていかなければあるわけないぞ。姉、三、六角、蛸、錦・・・思い出して、一人で笑ってしまった。10分ほど戻る羽目に。

今度はすぐ見つかった。狭い境内だが、第18番札所六角堂頂法寺の本堂はそれなりに見事。朝のこととて、ここでも、地元の人が参拝してから出勤していくようだ。私はじっくりっ読経、今日初めての納経のようだった。ビル街の中にあり、隣のビルから見下ろされている。小さな池や、小さな六角の祠、へそ石など、狭い敷地の中の世界だ。

へそ石

へそ石

石仏

石仏

バスに合わせて、阪急東向日駅で降りてみると、既に大勢の客が待っていた。本数が少ないので、いい時間のバスは満員になるようだ。加えて、紅葉シーズン。止むを得ないか。バスには何故か、年配の係員が乗車した。理由は、暫くして分った。道が極端に狭く、時々、交通整理をしながら進まないと、大渋滞でにっちもさっちも行かなくなるのだ。西山の竹林の間を縫って進んだり、曲がりくねった道は、乗り心地かなり悪し。

終点で降りて、さて、ここから登るのかなと思う。車道は未だ上に続いているのに、右手に、小さな参道の指標があった。決して悪路ではないが、かなりの急勾配の坂だ。すぐにフウフウ言って、立ち止まって息継ぎをする。年寄りは悲鳴を上げている。ずっと以前、子供連れで来たことがあったのだが、まったく記憶にない。あの頃は、もっと鄙びた、お寺、第20番善峰寺だったような気がする。

参道入り口

参道入り口 本堂

本堂 山門

山門

伽藍

伽藍

護摩堂

護摩堂

立派な山門に着き、入山料を払って、境内に入る。山の中腹に堂宇が立っているので、本堂は、更に石段を登った正面だ。非常に親切な案内図を貰ってあるので、その順路にしたがって、進む。重要な建物は赤字で書いてあるので、見落とさない。

右から奥の院薬師堂、 釈迦堂、多宝塔、印塔

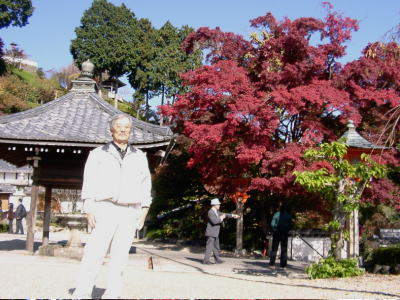

勿論、天然記念物の「遊龍の松」はしっかりと、緑が美しかった。 江戸時代になって、多くの建物を再建した桂昌院の御廟所、釈迦堂、薬師堂など点々と立っており、しかもその間をつなぐように、いろいろな色に染まったもみじなどの紅葉が楽しめた。

江戸時代になって、多くの建物を再建した桂昌院の御廟所、釈迦堂、薬師堂など点々と立っており、しかもその間をつなぐように、いろいろな色に染まったもみじなどの紅葉が楽しめた。 座禅石

座禅石 御廟

御廟 院庭

院庭

3,40分かけて、山内を歩いた。

帰りの参道は一気に降りてしまった。バス停で、しばし時間があった。

帰りの参道は一気に降りてしまった。バス停で、しばし時間があった。

阪急烏丸から地下鉄に乗り換えて丸太町へ、そこからは丸太町通りを東へ。京都らしい、商家の多い寺町通りを少し下がった所にある。通りを挟んで反対側から写真を撮らないと、門が全部入らないのだが、そうすると、余計なものが沢山写ってしまう。どっちにしても諦めるしかない。

第19番札所革堂行願寺は全体に小さなお寺で、なんと言うこともない。旧仮名遣いの石碑が面白い。33観音では、唯一、尼寺なのだ。 本堂

本堂 地蔵堂

地蔵堂 山門

山門

お参りを済ませて、表へ出て、すぐにあった手打ち蕎麦の店に入る。京都の蕎麦屋さん、期待していなかったが、思った通りだった。次の今熊野へ行くために、鴨川の橋を渡り、京阪電車に乗る。

二度目の西国行き最後のお寺である。京阪東福寺駅を降りて、東へ出る。東大路の泉涌寺道からだらだらと坂を上る。この期に及んでも、第15番札所今熊野観音寺が、泉涌寺の一部であるということが理解できていなかった。総門があったが、果たしてここから入っていいものか、考えながら、並木の間の参道を進んだ。

暫く進んでから左に入る道があり、間違いなく、ここが観音寺であると知れた。一寸しゃれた橋や寺標があり、木々に覆われた境内へと入って行く。静かなたたずまいだし、時間もたっぷりあって、本堂内で座ってしっかりと読経をした。

境内には紅葉のきれいなかえでやら、大師堂などがあり、写真を撮ろうとして、またまたトラブル。CFを入れ直して直ったのでホッとした。 大師堂にもゆっくりとお参りが出来た。 参道

参道  本堂

本堂  子守大師

子守大師  境内の紅葉

境内の紅葉

東福寺からJRで京都へ出て、新幹線に乗った。予定より2時間半も早かった。もう一か寺廻れたのにと、後で悔やんだ。

第3回に続く 前のページに戻る