|

FX16Ⅱを出展していたサイトにBSS社のグラフィックイコライザFCS-966も出ていた。暫く様子を伺っていたが、毎日落札され毎日出展が続く状況で、価格も1万円台と超破格で安定していた。これは黙っている手は無いと感じゲットするに至った。どうも最後の1台だった模様で、過去の落札価格より若干高目だったが1万円台には変わりはない。まったくの衝動買いだが「使いたくなるときもあるので・・・」としっかりと言い訳を考えるから困ったもの。 そのFCS-966が本日届いた。荒っぽく包まれたダンボール箱を開けるとメーカーオリジナルの段ボール箱が現れFCS-966が顔を見せた。予想していたよりしっかりとした筐体で塗装も良い。悪い癖で早速7本のビスを緩め上蓋を外す。最近のキカイは皆こんなんか、前後パネル内側に付けられた基板に回路が収まり、フラットケーブルが両者を結んでいる。電源はSW方式で、筐体底に置かれ後パネル側の基板へ供給されている。いわゆる人手による半田付けはAC入力ソケット程度しかなく、他は差込むだけで実にあっけない。 写真はフロントパネルの右端のVRとSW群。オンマウスは内部。グラフックイコライザはかつて高嶺の花だった・・・大変な時代になった。 |

|

朝6時半にラジオ体操を始めようとしたら遠くで上がる花火の音。そうか、今日は庵原学区の駅伝大会だ。自治会部門で当地「山切」チームも参加しており、当隣組から選手3名を送り込んでいる。毎年この時期に行われる駅伝は当学区のまさに風物詩だ。 写真は伊野川原T字路(仮称・・・オーナー命名)に応援のために集まった地区の皆さん。山切チームはこのとき順位を落としていたが、その後どうなっただろうか・・・。結果よりこの雰囲気が大切と妙な自身。 オンマウスは本日初めて試し運用したELECRAFTのリニアアンプKPA500(上)。IC-780をエキサイタにして、おなじみ局と7MHz/SSBで交信が実現。OCF(OffCenterFeed-InvVee/Windom)アンテナがMFJ-998RTの到着で復活し、チューナーを内蔵しないKPA500がフルパワーで使えるようになったからだ。KPA500はバーグラフ式のSWRメーターや出力メーターがあるが、LCDへ数字による表示も可能だ。トロイダルコアトランスによる60V電源や、Microsemi社のFET_VRF2933プッシュプル、そして独自の監視制御機能など中々粋な作りだ。写真の下はMRF429x4_SSPA。MRF429はVcc50VのバイポーラTrだが、特性はVRF2933に遠く及ばない。 |

|

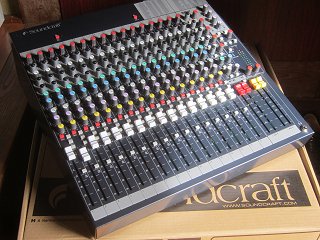

朝から青島温州ミカンの出荷で忙しい。そして個配用の荷造りを終え、貯蔵庫の整理をしているとカミサンから荷物が届いていると連絡。佐川急便が個配の荷物を引き取りに来たのは見えたが、どうやらその時に荷物を届けてくれたようだ。何だろうと家に戻ってみるとSOUNDCRAFTのAFミキサFX16Ⅱだった。実はネットオークションで超破格で落とした一品(新品)。その日の晩、オーディオテスター(低特)で若干の特性をみた。一番興味があるのは入力換算ノイズレベル。当該フェーダーのみを全てフルにしてテスターから-70dBmの信号を放り込むと出力は+15.5dBmとなり利得は85.5dB。そして入力を600Ω終端したときの出力ノイズレベルは-50dB。したがって入力換算ノイズレベルは-50-85.5=-135.5dBm。これ、はっきり言ってスゴイ。もう35年程前の話だが、当時は-120dBmもあれば良しとされていたから・・・古い人間には驚きだ。これ以外にf特やヘッドアンプのピークマージン等を確認したがすべてスペックをクリア。現在はお付き合いのあるバンドは無いので、何に使うかは当分未定。 写真は開梱しダンボール箱に乗せたFX16Ⅱ。オンマウスは工房にて測定中のFX16Ⅱ。オーディオテスタはShibaSoku/AH979G。 |

|

今週は浜松舞阪で仕事があり連日車で往復した。現地集合が9時なので、余裕をみて毎日7時前には自宅を発った。東名高速道路清水ICから西走するのだが、自宅で-1℃程度の気温だと菊川や掛川辺りでは、-3℃程度まで冷え込んでいて興味を引く。しかも時間は30~40分程度経過し、陽も出ている状況なのにだ・・・。舞阪は現在は浜松市西区に統合されている。東海道五十三次の舞阪宿で有名だ。現在でも旧R1から通りを1つ入ると往時の面影が残っている。東名浜松西ICから県道を走り旧R1へ出るルートが渋滞も無く最も早い。

写真は浜松市舞阪の夕暮れ。1月20日16時58分撮影。浜名湖の向う側(西側)に夕日が沈んでいく。5日間で予定した仕事が連日の好天で捗り4日間で完了。天の恵みに感謝だ。 オンマウスは21日友人から到着の未使用MFJ-998RT。通電するが連絡の通り立ち上がらない。このセットのPICプログラムをコピーしたPICと交換してみたが同様でダメ。代替で送られたNewOneのMFJ-998RTと同じ症状だ。本国から送られてくるPICを待つことにしている。藁にもすがる気持ちでヘルプしPICを送ってもらったが、2次災害を招いてしまい友人には大変恐縮している。 |

|

午前中カミサンと青島温州と太田ポンカンの撰果をしていると、ヤマト運輸が見たことがある箱を届けてくれた。MFJのロゴが印刷されたダンボール箱だ。国内輸送量らしいが\2.1Kを支払う。早々に開梱すると2重の箱になっていて、中には何とMFJ-998RT。NewNewOneだ!。頼んだ覚えも無いのに。昨日までのMFJとのやり取りとは全く別のルートで転がり込んできたモノだ。依頼人を見ると、1年前MFJ-998RTを現地購入して送ってくれた御仁の名前。彼とは雷被害やMFJとのやり取りについて情報共有し、助言等を頂戴していた。どうやら気を使って別ルートで代替要請して頂いた模様。今日は好天でアンテナ作業日和。早速昼食後タワーへ上り設置。念のため動作確認をすると問題ない・・・これでなきゃ!と呟く。これで凡そ5ヶ月振りにOCF-InvVee+ATUの環境が復活した。快適だ。 と、ところが夜になってPICを貸して頂いた御仁から電話。PICを戻したが動作しない。どうも此方で発生した不具合に酷似している。さてどうしたものか・・・またまた仕事が増えてしまい、当分MFJ-998RTとの格闘が続くことになった。 写真は本日到着のMFJ-998RTとインボイス。オンマウスはタワートップに設置(筐体入口も接地)した様子。 |

|

この日は朝から青島貯蔵ミカンのJA出荷で忙しい。昨年撰果場が更新され荷受もPC端末処理になった。1年経つとPC好きと言えども使い方を忘れてしまう。受付立会いの助言を頂き何とか通過。パレットに乗った荷はフォークリフトで撰果場へ送られる。農家毎に出荷量やサイズ・格はもとより糖度や酸味を一瞬にして数値化し評点を出してしまうキカイはスゴイの一言だ。 ところで、13日に発覚したNewOneのMFJ-998RTの不具合。ServiceTicketを使ってMFJとやり取りを進めているが何分にも相手は外国。それで友人に所有者が居ないか探すと居た!。持っているが既にタワーとかで無理も言えないなぁと思っていたら、未仕様箱入りのままの友人が居た。13日晩のPIC送付願いに快諾、16日帰宅すると到着。はやる気持ちを抑えながら実装して電源ON。しかし期待とは裏腹に状況に変化は無かった。するとこれは本体側の問題か・・・一気にトホホ。その旨MFJへ連絡。そして本日\9Kの送料を叩きMFJ-998RTは米国へ旅立った。代替PICを送る話もあったが・・・どうしたかは不明。写真は青島の撰果風景。貯蔵は昔ながらの木箱。オンマウスは友人のPICからプログラムを読み出しNewのPICへ書き込んでいる様子。 |

|

相変わらずの貧乏暇なし。11-12日は青島温州の撰果。作業環境を整えるため、はるみの大移動。青島を集結させ600Kg近い荷作り。HanaとNoraの散歩や家回りの雑用が多く余り時間を割けない。それでも18日JA出荷用の荷は何とか確保。ダニの影響で年末は苦渋の収穫だったが味はグッド。カミサンと一緒に居ると、ミカンの話から子供や孫の話、そして親父やご近所の話などなどへ展開し面白い。 14日は自由時間宣言したが午前中はカミサンと買物。そして午後の3時間程度がようやく獲得できたフリータイムだった。この時間にMFJより届いていたMFJ-998RTをタワーへセットするつもりだった。ところが念のためと工房でテストするとこれがNG。カバーを外すとLCDには何も文字がない。電源を入れるとリレー音がしたりしなかったり。可笑しい!。試にPICを外すと状況は全く同じ。それでPICライタでPICプログラムを読み込んでみるとデータが全て0000。こんな事があるのか!何も書き込まれていないじゃん。早々にMFJのサービスチケットで一報。この日はエキサイタのIC-756のANTリレーもNGで、不具合の発覚ばかりで踏んだり蹴ったりの一日だった。写真は元気になったNoraのワンショットとMFJ-998RTのPIC18F2520周辺。 |

|

正月休みも最後になってしまった。4~5日はミカンの木にマシン油と液肥を散布。昨年はダニにやられた反省から、今年はタイミングの良い農薬散布を心がけるようカミサンと誓った。とは言え、あのアカサビダニの被害はの原因は良く分からず、薬害だという人も居れば、ダニに免疫ができてしまい農薬が効かなくなったとする人も居る。JAの技術員でも良く分からないようだ。2日間にわたり都合1500リットル近くをかけきった。写真は軽トラで稼動する500リットルタンクと発動機&ポンプ。 オンマウスは暫く停滞していたCI-V/USB変換I/F。12月に製作してPCが認識するところまで来ていたが、icomトランシーバCI-V端子へつないだ動作確認ができていなかった。それで5日テストするが、どうしてもデータを読めない。可笑しい!とオシロスコープのGNDリードを基板のアース回路へタッチさせたら見事正常動作を始めた。調べるとトランシーバ(IC-756)のアース回路が断線している。この断線は昨年も発生しメーカー修理したばかりだ・・・本機の特徴なのか理解に苦しむ。ちなみに写真に写っている17Pin(VUSB)のコンデンサ、外しても動作はOKだった。PIC18F14K50は基板の反対面に付いている。 |

|

12月30日に届いたELECRAFTのリニアアンプKPA500。既にヒューズが飛ぶ不具合を確認していた。昨日2日、孫の子守をしながら作業を進め原因の特定に至り、無事復活を果たした。 それは何てことは無かった。側板を固定する皿ビスの先端が、電源トランスの1次巻線に接触し、巻線を地絡させていた。完全な短絡ではなく、巻線の一部を短絡したもので、ヒューズの飛び方も瞬断ではなく2~3秒の時間を要し、かつ2本あるヒューズの飛び方は一様ではなかった。早々に依頼主へメールすると感謝の返信が届いた。 それにしても接触に至った過程に興味が沸かないだろうか。輸送前は良かったと聞くから、トランスの固定が甘く重みでズレてしまったのか。スペースを考慮した絶縁も一考の余地ありと見た。 このKPA500が如何程のものか興味があり、3日500W出力時(ディスプレイ数値で)のIMDを測定してみた。これが中々のもので内心驚いている。 詳細は Test&Dataコーナーに別途まとたので参照されたい。写真は復活し電源投入されたKPA500。オンマウスは500W出力時のIMD特性。エキサイタはIC-780/40W。 |

|

穏やかな2014年元旦を迎えた。本年も宜しくお願いします。元旦8時、親父と東久佐奈岐神社の年頭会に参加。昨年、親父より1歳年上のS氏と再開を誓うが不参加、今年は89の親父が最長老だった。 30日3男が群馬から、元旦朝東京から次男、午後には名古屋から長男夫婦が孫を連れ帰省。普段は3人しか居ない我が家は一気に6人増。そして元旦は姉夫婦や家族が集まる恒例の昼食会。孫たちの可愛らしさも手伝い、一日中賑やかだった。 写真は「大峰」から望む2日午前7時の富士山。日の出時間で東側に陽が当たりエッジが利いて美しい。やっぱり年始と言えば富士山だ。恒例の定点撮影写真だが、その後も地区内数ヶ所を回った。 オンマウスは元気になったNora(左)がHanaにちょっかいを出している様子。Hanaより年上らしい。前日まではHanaが近付くと唸っていたが、この日は様子が違った。いい年して色気付いているのだろうか・・・Hanaはメスで既に去勢しており、その様な趣味は無いようだ。 子供たちは2日24時に次男と3男が、そして長男は3日午前中に帰路に就いた。束の間の正月休みだったが、あと何回こうした正月を迎えられるのだろうかとカミサンと呟いた。。 |