|

|

【人権羅針盤の応用2(2):障がい者】

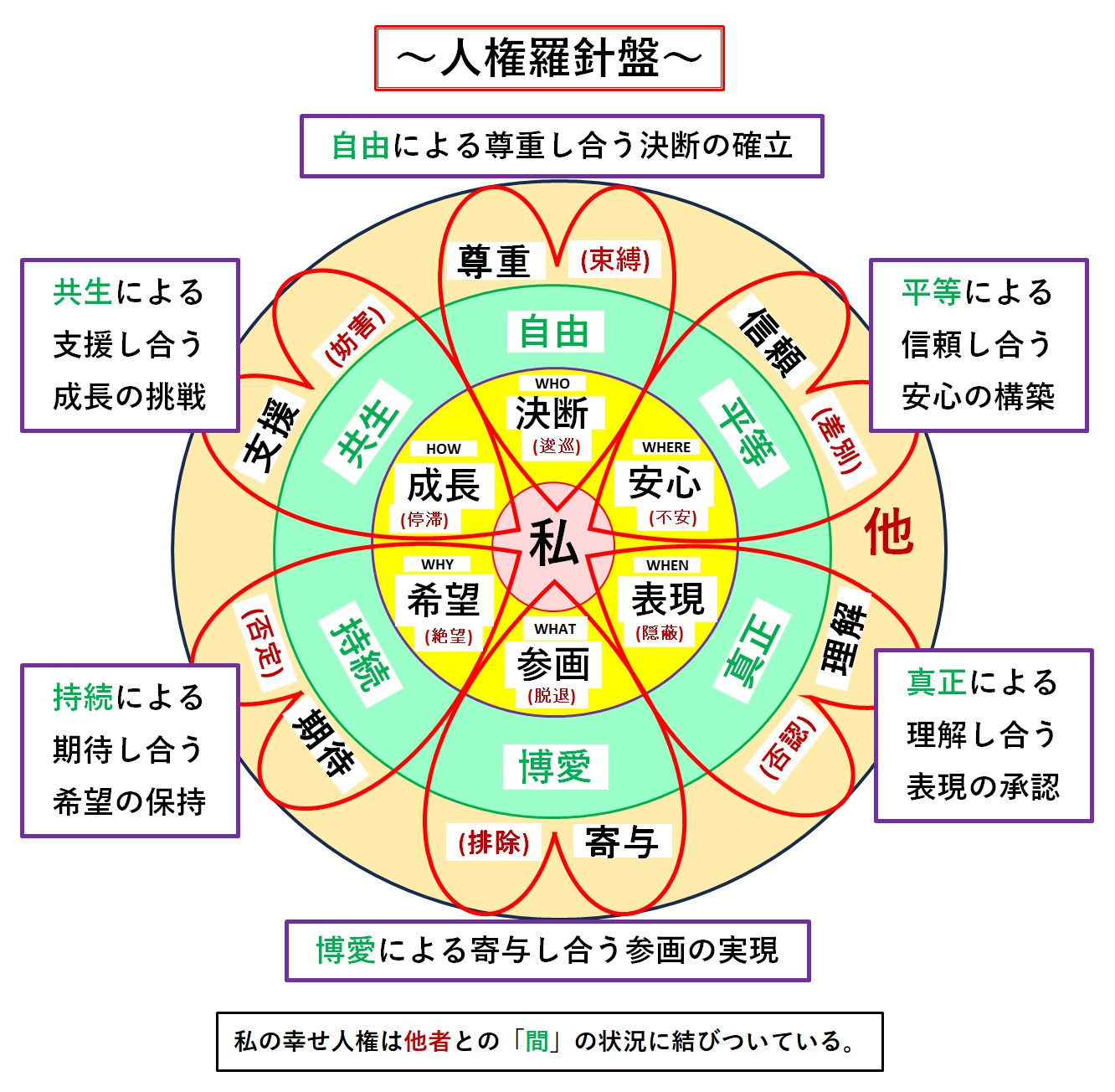

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権侵害を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

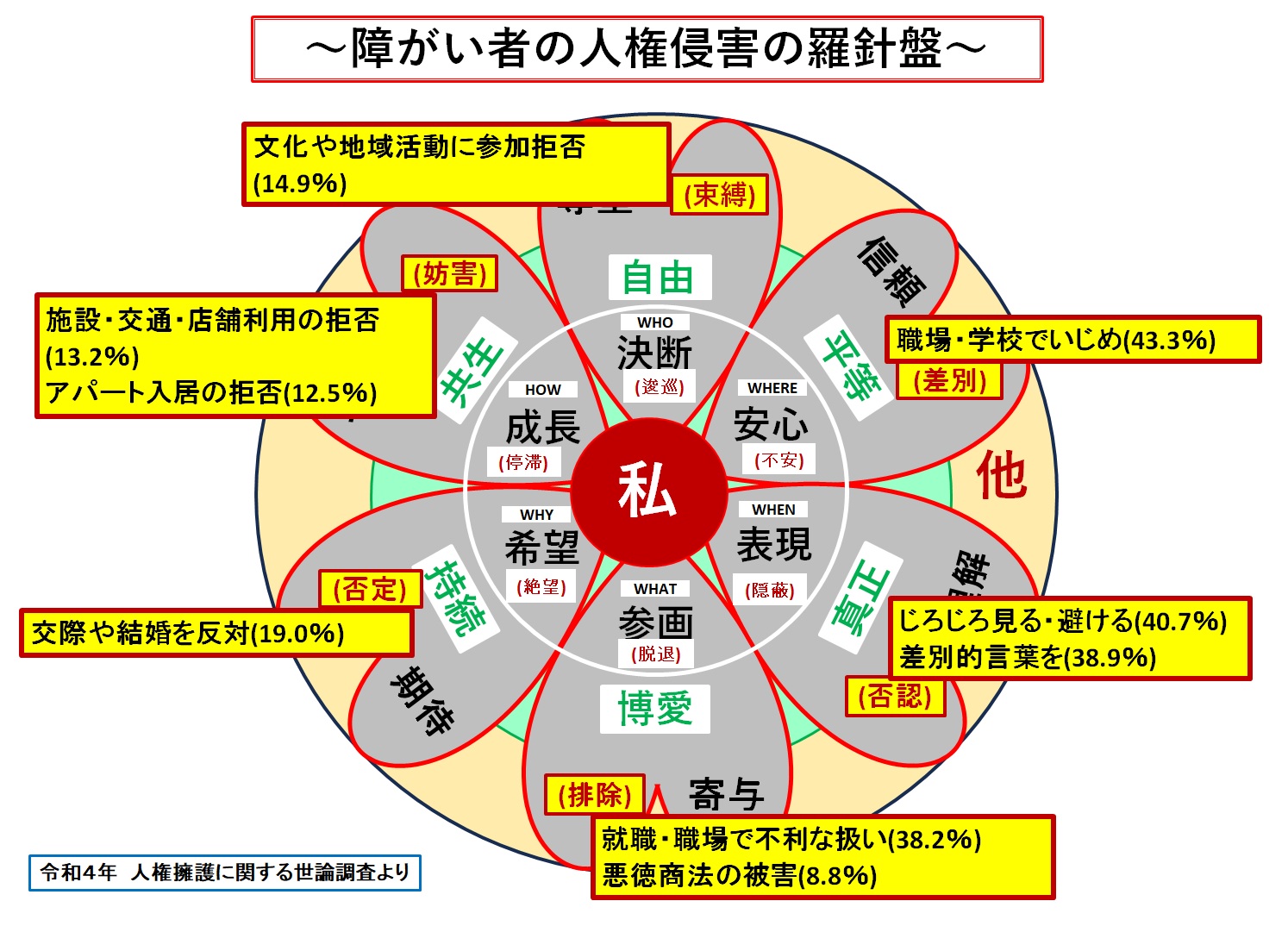

人権羅針盤の応用2(2)は,令和4年8月に内閣府で実施された「人権擁護に関する世論調査」の結果を参照することで,世論が持ち合わせている人権感覚の傾向を導き出してみることにします。

参照:https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-jinken/gairyaku.pdf

先ずは,人権問題に関する関心として,「あなたが,日本における人権問題について,関心があるのはどのようなことですか」という調査結果です。割合の上位から並べてみます。

○インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害・・・・・53.0%

○障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.8%

○子ども・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.1%

○女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.5%

○風評偏見や差別など災害に伴う人権差別・・・・・・・32.6%

○高齢者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30.1%

などと,続いていきます。これら関心の高いものについて,以下に個別に詳しく見ていくことにしますが,「インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害」については,第242号で既に触れていますので,「障がい者」以降を「人権羅針盤」に投影してみましょう。

*************************************************************************

○障がい者に関する人権問題

○障がい者の人権問題として最も多く選ばれた問題は,「職場・学校で嫌がらせやいじめを受けること」で43.3%でした。同じ人間としての平等な立場をないものとして無視し物理的な拒否行動という仕打ちは,人間として許されないことと理解すべきです。安心できる居場所を与えない差別という人権侵害です。

○さらに,「じろじろ見られたり・避けられたりすること」が40.7%,「差別的な言葉を言われること」が38.9%です。障害のある状況だけを強調して認識する目は差別的です。そのような視線を浴びせることがお互いの理解を拒否する兆候として伝わることになると弁えてほしいものです。障害を与えている社会の側にいる人が,自らの障害を自覚することができなければ,合理的配慮という人権擁護となる行動をすることはできません。理解し合うことを不可能にする否認という侵害です。

○社会的な暮らしの場面では,「就職・職場で不利な扱いを受けること」が38.2%,「悪徳商法の被害が多いこと」の8.8%が重なっています。障害があるとしても障がい者は人として活動できる能力をたくさん持ち合わせています。その可能性を職場で発揮したいと思えば,社会的な貢献をすることができるはずです。その参画の機会を意図的に排除をする扱いは侵害として許されないことです。また,障害という弱点に付け込んだ悪徳商法の発生は,社会の暗部として是正すべき課題です。

○「交際や結婚を反対されること」は19.0%で,それほど多くはありませんが,結婚という人生の希望を実現する道を反対されることは,絶望を与えることになります。当人同士が望んでいても関係者が心配や危惧することはあるかもしれませんが,時間的な余裕を置くなどの前向きな対応を進めていく手順が肝要になるでしょう。

○「スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと」が14.9%です。それぞれの活動が参加に当たって合理的な配慮がなされていない場合,障害のある人は排除されてしまいます。結果として,障がい者は参加するかどうかの決断を放棄させられることになります。地域活動は皆に開かれて参加は自由であるはずです。障害のある人からその自由を奪って束縛することは侵害であり,望ましいことではないはずです。

○「宿泊施設や公共交通機関の利用,店舗などへの入店を拒否されること」13.2%であり,「アパートなどへの入居を拒否されること」12.5%です。いずれも日々生きていく生活の中で必要な支援です。恙無い日々の積み重ねが成長の基盤なのです。障害がある人に対して,社会が支援拒否という新たな障害を負わせることは,社会機能の不備による妨害と考えるべきです。合理的な配慮をする以前の必須の配慮事項があると見なされなければなりません。

このように人権侵害と考えられる選択肢を人権羅針盤に振り分けることによって,それぞれの侵害事象が相手に対してどのような被害をもたらしているのか,侵害の意味,侵害である理由,被害の形が明らかになります。

(2024年03月03日)

|

|

|