|

|

【人権羅針盤の応用2(3):子ども】

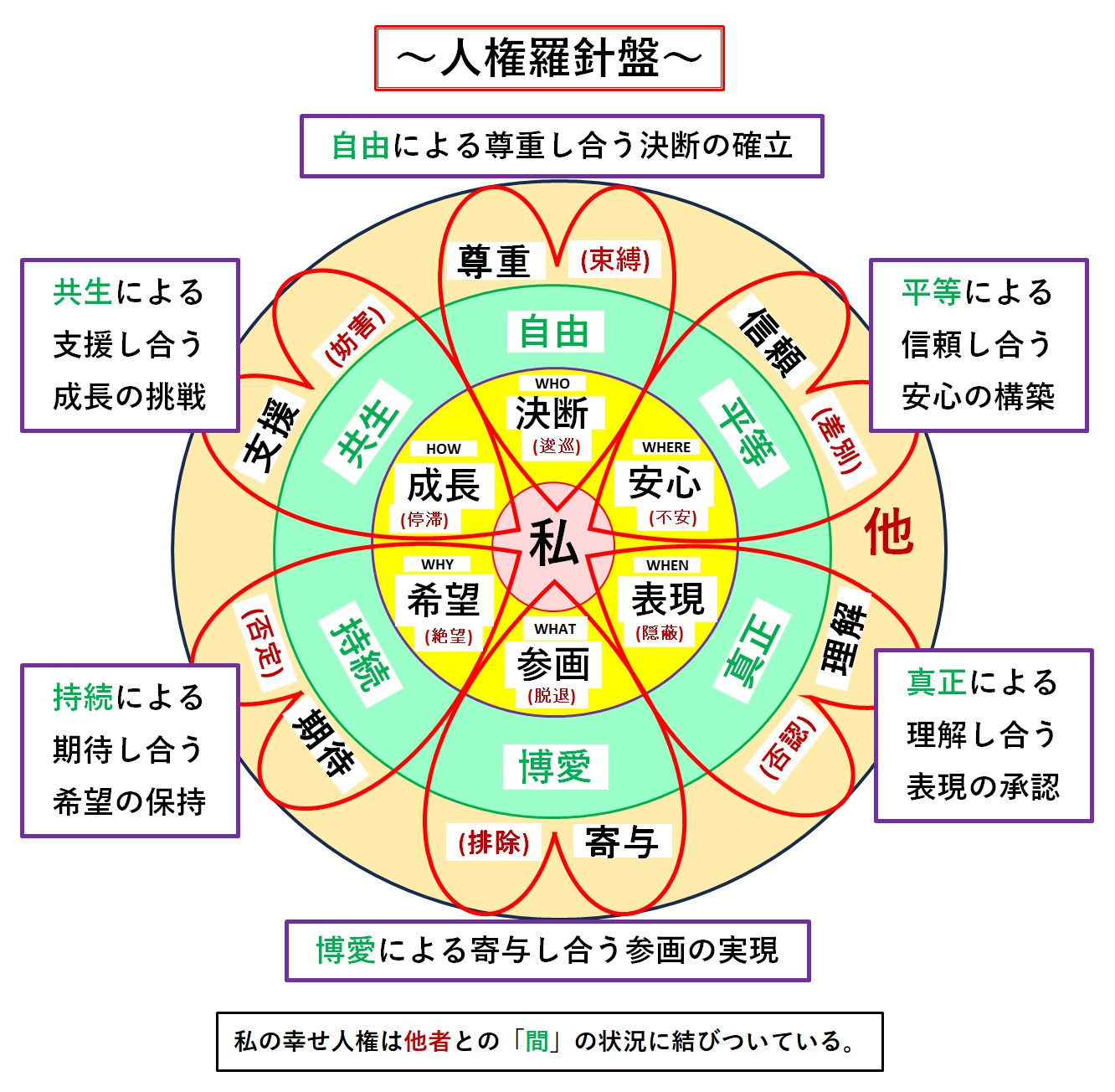

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権侵害を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用2(2)は,令和4年8月に内閣府で実施された「人権擁護に関する世論調査」の結果を参照することで,世論が持ち合わせている人権感覚の傾向を導き出してみることにします。

参照:https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-jinken/gairyaku.pdf

先ずは,人権問題に関する関心として,「あなたが,日本における人権問題について,関心があるのはどのようなことですか」という調査結果です。割合の上位から並べてみます。

○インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害・・・・・53.0%

○障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.8%

○子ども・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.1%

○女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.5%

○風評偏見や差別など災害に伴う人権差別・・・・・・・32.6%

○高齢者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30.1%

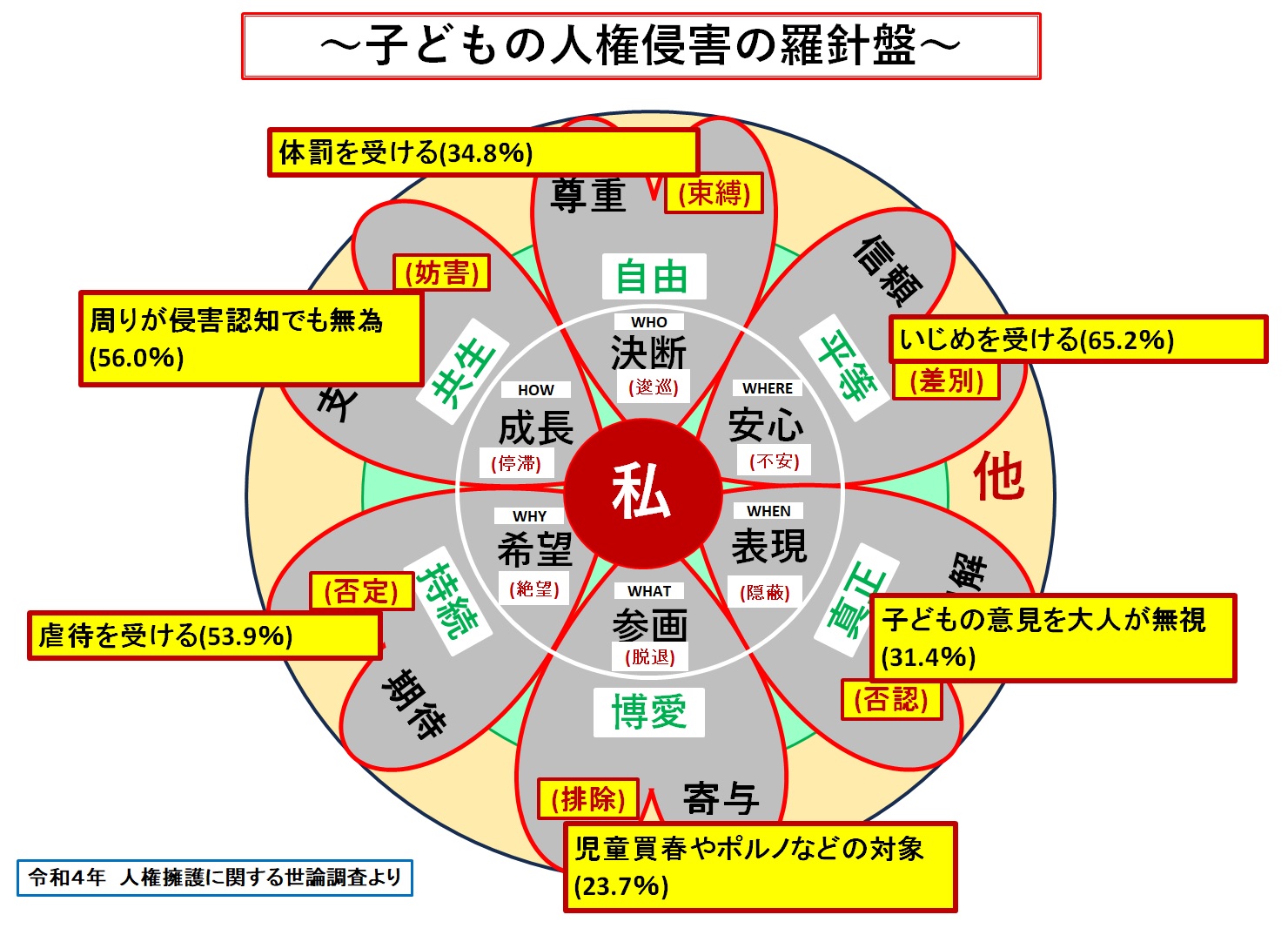

などと,続いていきます。これら関心の高いものについて,以下に個別に各号で詳しく見ていくことにします。今号では,「子ども」を「人権羅針盤」に投影してみましょう。

*************************************************************************

○子どもに関する人権問題

○子どもの人権問題として最も多く選ばれた問題は,「いじめを受けること」で65.2%でした。子どもの人権侵害では最も話題になっているものなので,認知が進んでいるのでしょう。いじめを受けている子どもは毎日今日もいじめに遭うのではないかと不安な状況に追い込まれています。差別されて自分の居場所がない学校には行きたくない,行くことができないという心境にとらわれていきます。

○「学校や就職先の選択などに関する子どもの意見について,大人がその意見を無視すること」が31.4%です。経験が浅い未熟な子どもの意見は現実には通用しないかもしれません。それでも,子どもなりに辿り着いた意見です。その背景や願いや理由があります。意見を聴くことで,子どもの思いを受け止めることが肝要です。その上でお互いに考えて現実にいたる結論に向かえばいいのです。無視するというのは,子どもとの理解の世界を排除することになります。

○社会的な場面では,「児童買春や・児童ポルノなどの対象となること」が23.7%です。割合としては低くなっていますが,実際に起こる割合が低いという状況判断もあるでしょう。頻度は少ないとしても,決して起こってはいけないことです。子どもを欲望の対象として認知することは,人として対等に向き合った互恵関係をないがしろにする排除の扱いなのです。

○「虐待を受けること」は53.9%です。虐待は繰り返しあるいは習慣的に暴力をふるったり,冷酷・冷淡な接し方をすることであり,子どもの育ちとの関わりを否定する行為です。乳児期の子どもや,未熟児・障害児,何らかの育てにくい特性をもつ子どもの場合などでは,手がかかることによるストレスを親が抱えきれず虐待として表出してしまうケースがあります。虐待を受けた子どもは,情緒不安定,感情コントロールの不調,強い攻撃性,自己肯定感の低さ,愛着障害を持つ傾向があることが知られていて,子どもの明日に対する被害を生じます。

○「いじめ,体罰や虐待について,周りの人が気がついているのに何もしないこと」が56.0%です。子どもに対する人権侵害は,子ども自身による対応はほとんど無理であり,側にいる大人が擁護をする責任があります。その侵害に気がついていながら無為な大人の存在が憂慮されています。虐待などの不都合な行為に及ぶ人を咎め立てすることは勇気のいることであり,躊躇されます。それでも,何らかの対応をして,健全な育ちができるように支援してくれる人を,子どもは待っているはずです。

○「体罰を受けること」は34.8%です。体罰とは,父母や教員などが管理責任の下にあると考えられる相手に対し,教育的な名目を持って注意や懲戒の目的で私的に行われる肉体的な苦痛を伴う罰を加えることを指します。その罰がしばしば当人の人格を無理矢理束縛することに繋がったり,重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ,問題視されるようになりました。また,体罰の実施者にそもそも罰を与える権利があるのかも問題となっています。

このように人権侵害と考えられる選択肢を人権羅針盤に振り分けることによって,それぞれの侵害事象が相手に対してどのような被害をもたらしているのか,侵害の意味,侵害である理由,被害の形が明らかになります。

(2024年03月06日)

|

|

|