|

|

【人権羅針盤の応用2(4):女性】

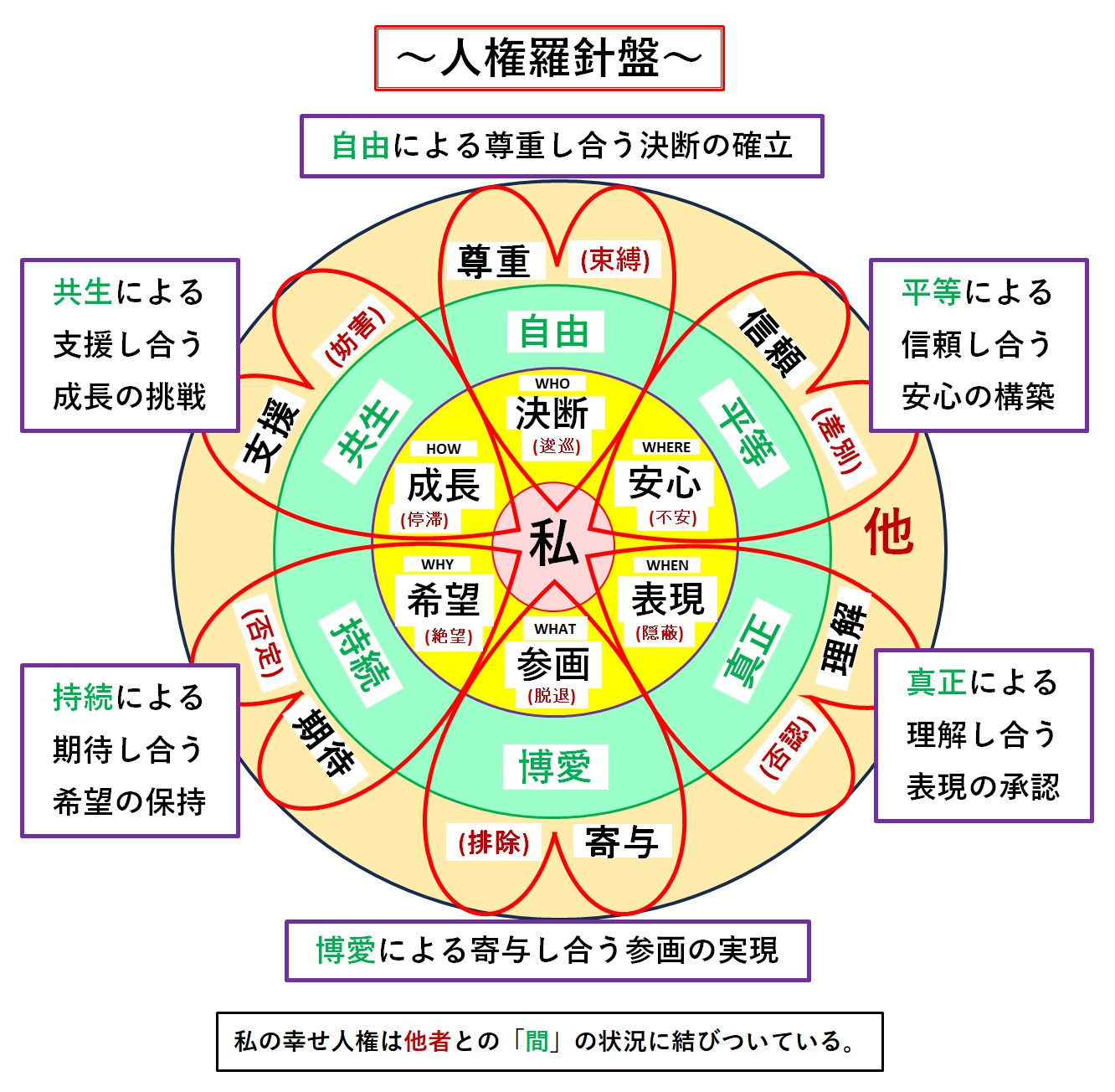

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権侵害を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用2(2)は,令和4年8月に内閣府で実施された「人権擁護に関する世論調査」の結果を参照することで,世論が持ち合わせている人権感覚の傾向を導き出してみることにします。

参照:https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-jinken/gairyaku.pdf

先ずは,人権問題に関する関心として,「あなたが,日本における人権問題について,関心があるのはどのようなことですか」という調査結果です。割合の上位から並べてみます。

○インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害・・・・・53.0%

○障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.8%

○子ども・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.1%

○女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.5%

○風評偏見や差別など災害に伴う人権差別・・・・・・・32.6%

○高齢者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30.1%

などと,続いていきます。これら関心の高いものについて,以下に個別に各号で詳しく見ていくことにします。今号では,「女性」を「人権羅針盤」に投影してみましょう。

*************************************************************************

○女性に関する人権問題

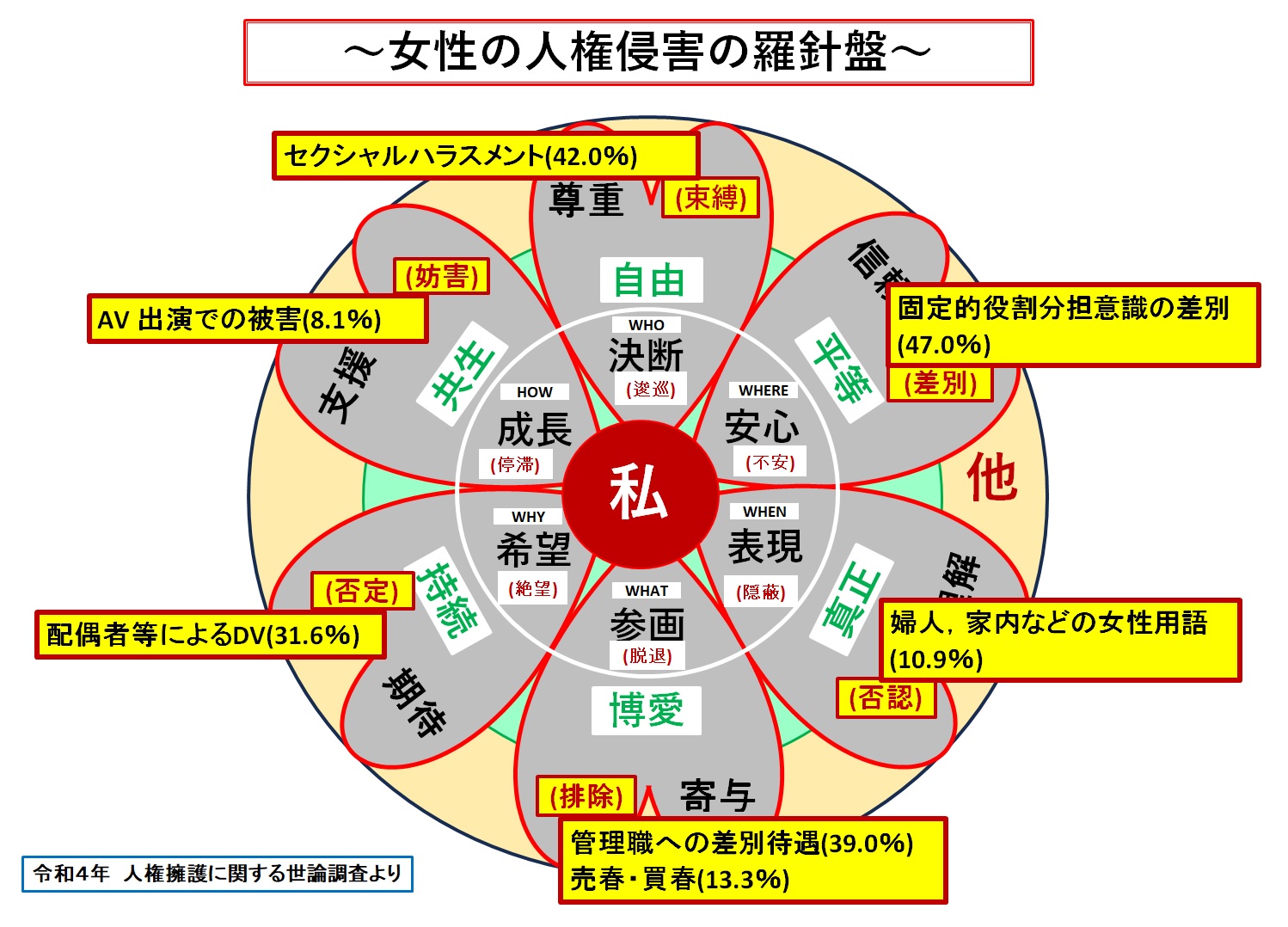

○女性の人権問題として最も多く選ばれた問題は,「家事は女性など男女の固定的な役割分担意識に基づく差別的取り扱いを受けること」で47.0%でした。役割分担は社会生活をする上で採用される方式であり有効であるのですが,女性は家事をするものという固定化が問答無用という差別になります。当事者がお互いに選択をした上で了解していくという前提が生かされるようにしたいものです。

○「令夫人,婦人,未亡人,家内のように女性だけに用いられる言葉が使われること」が10.9%です。割合の数字がそれほど大きくはないことから,問題という意識は限定的なようです。状況に応じて,女性には言われたくない,そうじゃないという違和感があるようです。表現は言っている方にそのつもりはなくても,聞いている方が隠された意図を受け止めることがあります。注意した方がよいようです。

○社会的な場面では,「女性が管理職になりにくいなど職場において差別待遇を受けること」が39.0%です。「売春・買春」が13.3%です。男性と女性が社会では対等な関係であるはずですが,何となく,あるいはあからさまに利用される存在として扱われることが,生きづらさ,理不尽さを課しています。お互い様な関係に不均衡を紛れ込まさないようにすべきです。

○「配偶者やパートナーからの暴力などのドメスティック・バイオレンス」は31.6%です。人との関係の中で暴力が現れることは異常です。暴力が迫ってくることが予期される状況は明日を絶望に陥れます。生きている心地がしなくなるはずです。自分にとって大切なはずのパートナーが生きる力を奪うことになるのは耐えられないはずです。

○「アダルトビデオなどに出演したことで被害を受けること」は8.1%です。過去の隠したい経験が今日明日という現実生活の中に暴かれて誹謗中傷を受けることは,生きていく上で大いなる邪魔になるものです。後ろ指を指されるという背後をつつかれることは,人として前向きに成長する妨げでしかありません。共に育っていくという社会生活では許されないことです。

○「セクシャル・ハラスメント」が42.0%です。かなり高い割合で問題と認識されています。人としての存在ではなく,性的な関係上に連れ込んでしまう意図が露わで,嫌悪を感じさせてしまいます。お互いに対等な存在としての認識を破壊することは失礼を通り越して無礼です。

このように人権侵害と考えられる選択肢を人権羅針盤に振り分けることによって,それぞれの侵害事象が相手に対してどのような被害をもたらしているのか,侵害の意味,侵害である理由,被害の形が明らかになります。

(2024年03月17日)

|

|

|