|

|

【人権羅針盤の応用2(5):高齢者】

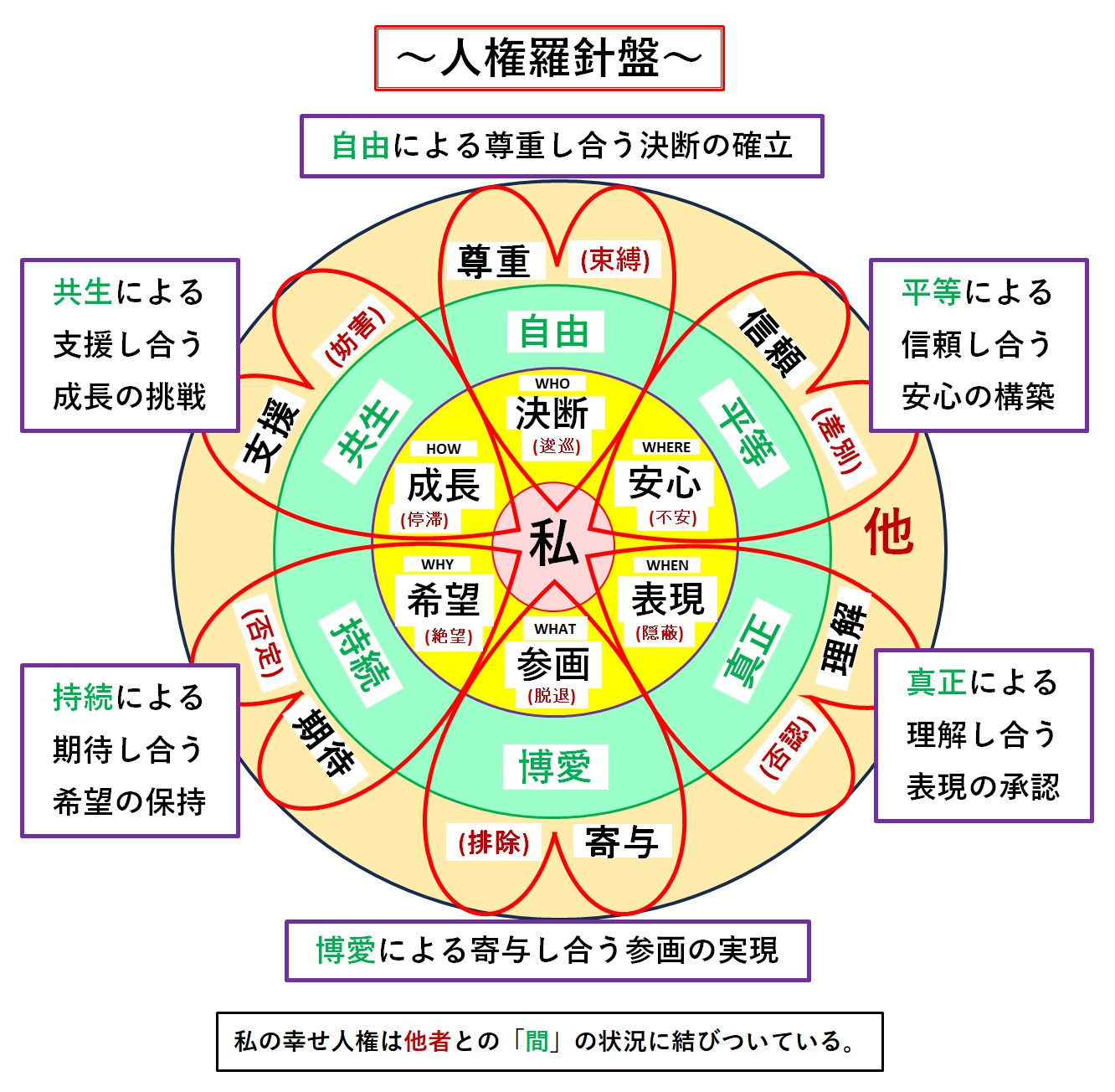

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権侵害を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用2(2)は,令和4年8月に内閣府で実施された「人権擁護に関する世論調査」の結果を参照することで,世論が持ち合わせている人権感覚の傾向を導き出してみることにします。

参照:https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-jinken/gairyaku.pdf

先ずは,人権問題に関する関心として,「あなたが,日本における人権問題について,関心があるのはどのようなことですか」という調査結果です。割合の上位から並べてみます。

○インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害・・・・・53.0%

○障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.8%

○子ども・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.1%

○女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.5%

○風評偏見や差別など災害に伴う人権差別・・・・・・・32.6%

○高齢者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30.1%

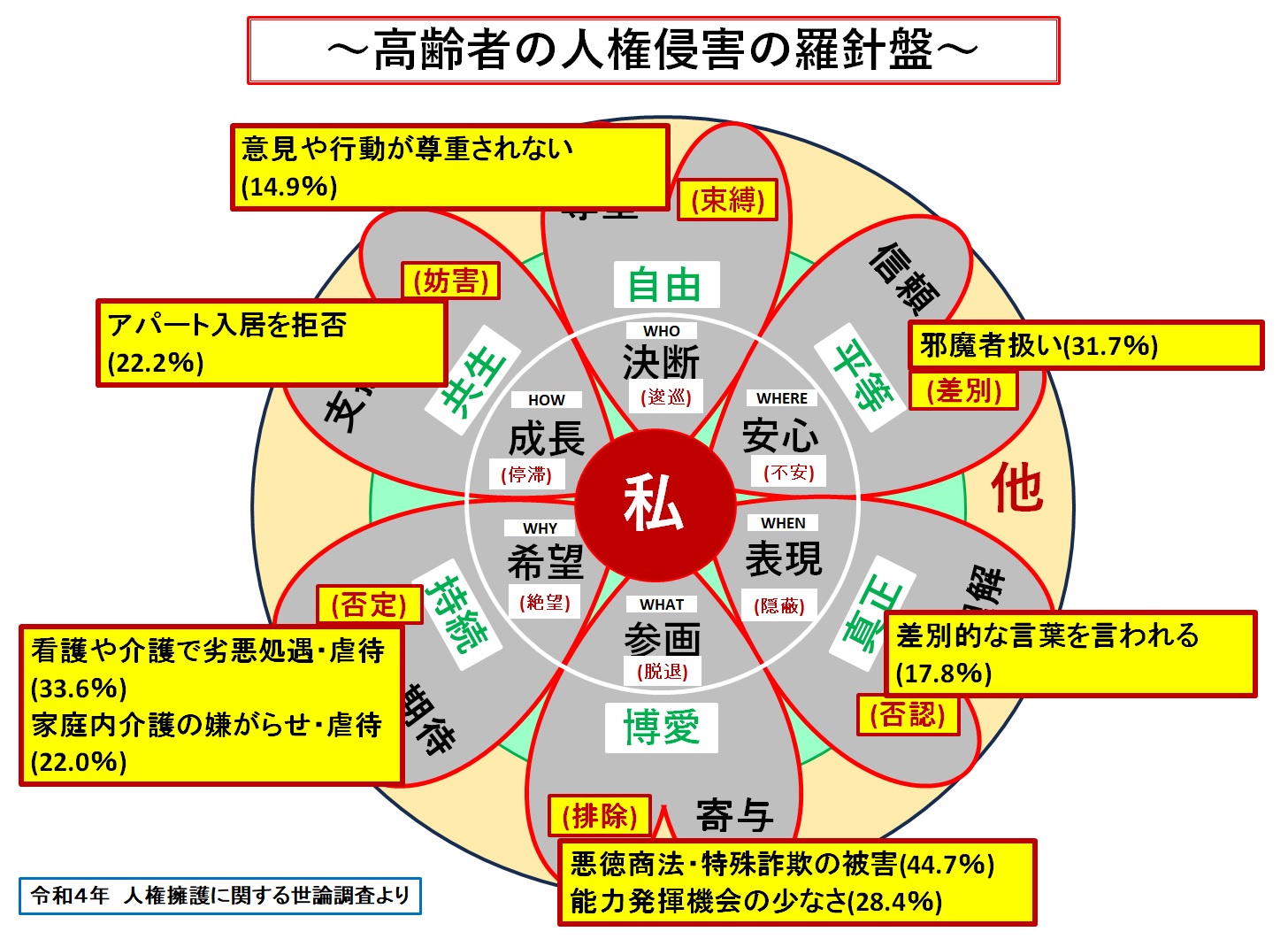

などと,続いていきます。これら関心の高いものについて,以下に個別に各号で詳しく見ていくことにします。今号では,「高齢者」を「人権羅針盤」に投影してみましょう。災害に伴う人権差別の調査については省略します。

*************************************************************************

○高齢者に関する人権問題

○「高齢者が邪魔者扱いされること」が31.7%です。高齢というだけの線引きで生活を含めたあらゆる場面で平等な関係を外すという差別的な対応が危惧されます。人間としての関係においては,高齢であるかどうかに関してはそれなりの配慮が必要ではあるとしても,邪魔な存在という処遇は行き過ぎです。高齢者と周りの人との関係が相互に安心であることは十分に可能です。

○「差別的な言葉を言われること」が17.8%です。高齢であることに伴う身体や技能の能力衰退をマイナスの存在価値であると間違った判断をして,直接に言葉や態度で突きつけることがあり得ます。老いというのは衰えであっても決してマイナスではありません。点数評価における60点は、決してマイナス40点ではないのです。能力評価の原点を間違えると人権問題が発生してしまいます。

○高齢者の人権問題として最も多く選ばれた問題は,「悪徳商法,特殊詐欺の被害が多いこと」で44.7%です。また,「働く能力を発揮する機会が少ないこと」が28.4%です。社会の一員として高齢者の立ち位置が,悪徳商法などにおける被害弱者,能力発揮機会の除外対象となっていることは,実際には一部ではあっても,とても悲しいことです。健全な社会であるようにお互いに向き合いたいものです。

○「病院での看護や介護施設において劣悪な処遇や虐待を受けること」は33.6%です。さらに「家庭内での看護や介護において嫌がらせや虐待を受けること」が22.0%です。高齢に伴う特徴は日々老化していく衰えが避けられません。したがって,介護や支援を受けることで生き続けていく上で必要とされる能力を維持することができれば,明日への生活に向けて,その方が望ましいことです。それが拒否されたり,逆により劣悪な状況に追いやられるといった虐待などは、希望を奪うことになりあってはならないことです。

○「アパートなどへの入居を拒否されること」は22.2%です。「経済的な自立が困難なこと」が27.9%です。高齢という変化は身体の衰えの他に,孤独化や退職による困窮といった生活環境の変化も伴います。その変化が縮小という量的は場合はまだしも,喪失という質的な激変になると,生活自体が滞る状況に追いやられます。社会的な支援が必須となります。

○「高齢者の意見や行動が尊重されないこと」が14.9%です。高齢者は人生の先輩としての経験が豊かであり,それなりに貴重な意見や効果的な行動能力を提供できる存在です。高齢者が自慢話をすることは別として,貴重な意見を聴いたり,有効な助力を受けたりすることは,した方がよいことでしょう。時代遅れといった一方的な思い込みで尊重しないのは,高齢者の人としての存在を否定するものとして,高齢者には辛い関係をもたらします。

このように人権侵害と考えられる選択肢を人権羅針盤に振り分けることによって,それぞれの侵害事象が相手に対してどのような被害をもたらしているのか,侵害の意味,侵害である理由,被害の形が明らかになります。

(2024年03月24日)

|

|

|