【人権羅針盤の応用3:ユマニチュード】

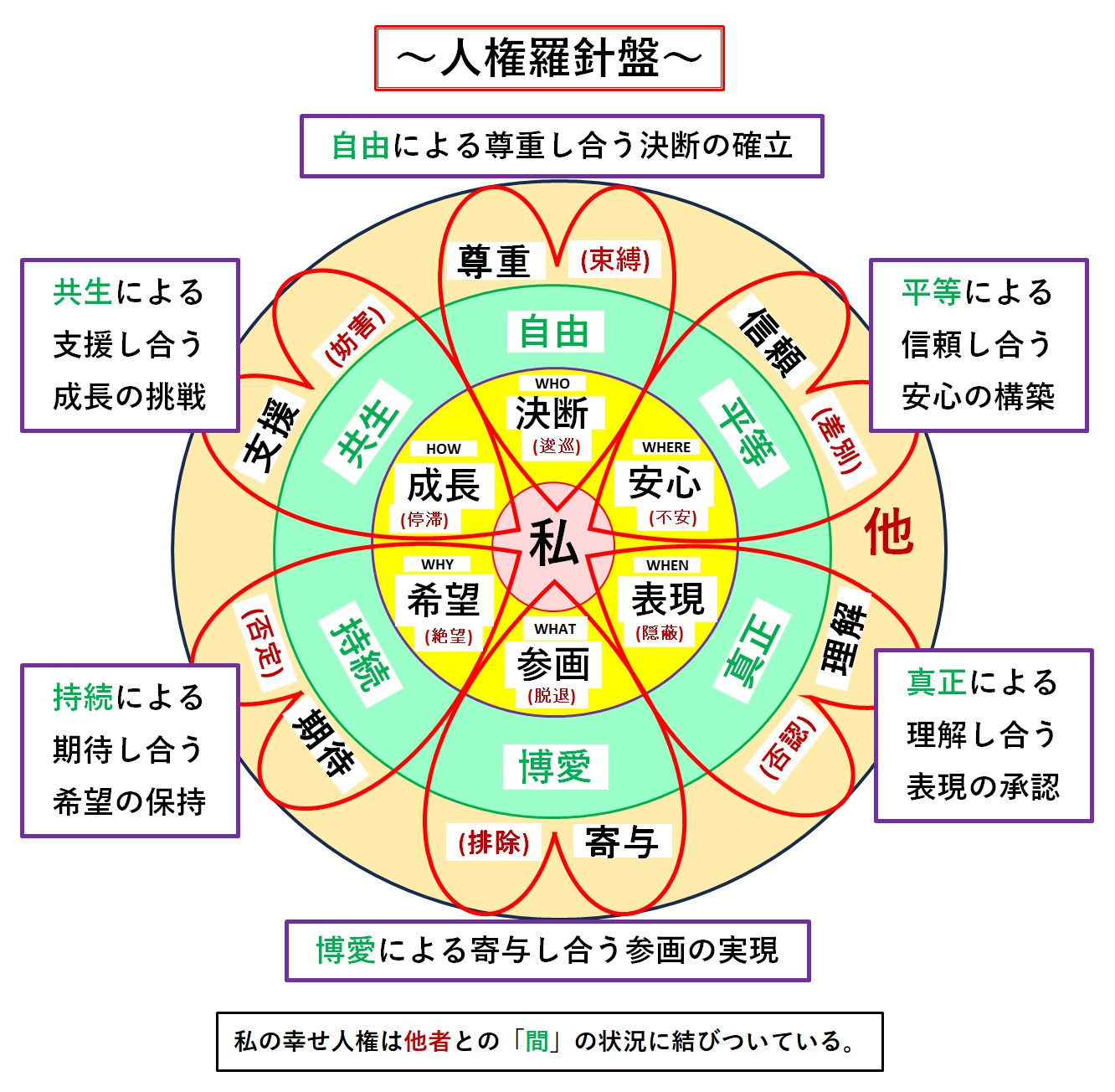

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権に関わる事柄を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

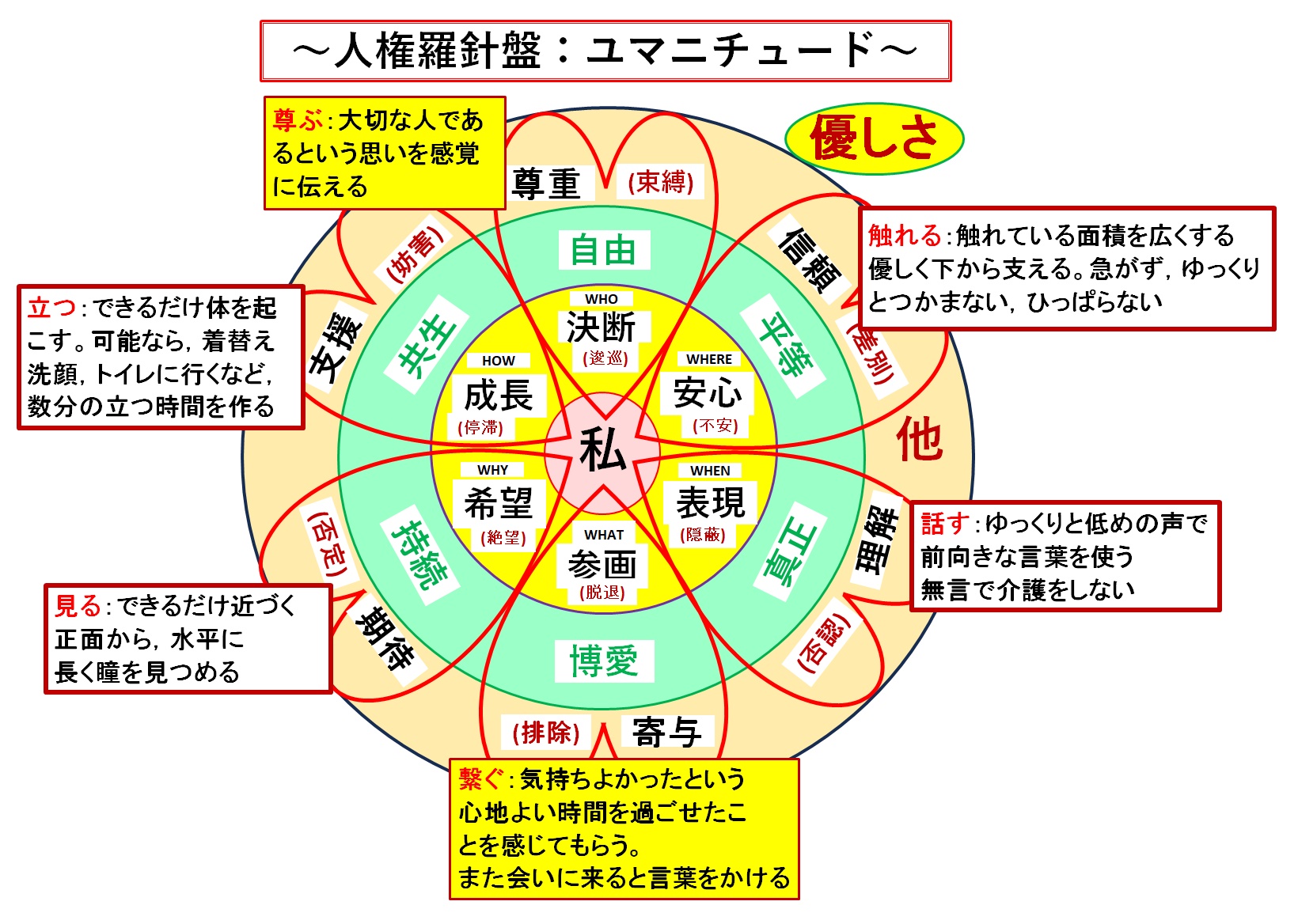

人権羅針盤の応用3は,高齢者福祉の分野でケアの手法として取り入れられているユマニチュードを取り上げて対応を見てみることにしましょう。

*************************************************************************

○ユマニチュード

○まずは,ユマニチュードの概要を把握しておきます。ユマニチュードはフランスの二人の体育学の専門家イヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティが開発したケアの技法です。

*************************以下引用*************************

ケアの現場で彼らがまず気がついたのは、専門職が「何でもやってあげている」ということでした。たとえば、立てる力があるのに寝たままで清拭をしたり、歩く能力のある人にも車椅子での移動を勧めたり、といったことです。二人は本人が持っている能力をできる限り使ってもらうことで、その人の健康を向上させたり、維持することができると考え、「その人のもつ能力を奪わない」ための様々な工夫を重ねながら現場でケアを実践していきました。

認知機能が低下し、身体的にも脆弱な高齢者の方々に対してケアを行う時、ある時は穏やかにケアを受け入れてもらえるのに、別の時は激しく拒絶されることがあります。その原因を考え続けた二人は、ケアがうまくいく時といかない時には「見る方法」「話す方法」「触れる方法」が違っていることに気がつきました。さらに、人は「立つ」ことによって、生理学的な効果のみならず、その人らしさ、つまりその尊厳が保たれることから、この4つの要素「見る」「話す」「触れる」「立つ」を「ケアの4つの柱」と名付けました。

しかしその一方で、いくら技術があったとしても、その使い方が間違っていては何にもならないことも二人は痛感するようになりました。1948年に国連総会で採択された世界人権宣言では「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」(世界人権宣言第1条)と定めています。

ケアの現場を振り返ったとき、冒頭で述べたような「点滴や清拭、与薬、食事介助など、いつもなら戦いのようなやりとりとなりかねない状況」においても、ケアを受ける人とケアを行う人との間に自由・平等・友愛の精神が存在するのであれば、ケアを行なっている人が掲げる理念・哲学と、実際に行なっている行動は一致せねばならず、「自分が正しいと思っていることと、自分が実際に行なっていることを一致させるための手段」として技術を用いるのだ、と二人は考え、その哲学を「ユマニチュード」と名付けました。ユマニチュードとは「人間らしさを取り戻す」という意味をもつフランス語の造語です。

さらに,ユマニチュードではすべてのケアを一連の物語のような手順「5つのステップ」で実施します。この手順は1・出会いの準備(自分の来訪を告げ、相手の領域に入って良いと許可を得る)2・ケアの準備(ケアの合意を得る)3・知覚の連結(いわゆるケア)4・感情の固定(ケアの後で共に良い時間を過ごしたことを振り返る)5・再会の約束(次のケアを受け入れてもらうための準備)の5つで構成されます。いずれのステップも、4つの柱を十分に組み合わせたマルチモーダル・コミュニケーションを用います。

→以上は「日本ユマニチュード学会HP」

からの引用です。

*************************以上引用*************************

○ユマニチュードの4つのケアとステップの一部を「羅針盤」に投影したものが上図です。4つのケアは人と人との関わり合いのパターンなのでそれぞれのブランチに割り当てています。5つのステップについては,ケアする人とケアされる人というタイプの関係の前に,お互いを尊重する人間らしい関係を保つこと,及び明日につながっていく持続性を保つこと,の二つにまとめています。

図を見て分かるように,きちんとした対応を確認することができました。福祉の世界では人のつながりが基本であることから,その関係に侵害性が紛れ込むことは避けなければなりません。その確認の手法として,羅針盤への対応を利用することは有効だと思われます。

このように人と人の出会いのあらゆる局面を人権羅針盤に振り分け対応を試みることによって,完備性を検証することが可能になります。

(2024年04月07日)