|

|

【人権羅針盤の応用4:相談対応:その1】

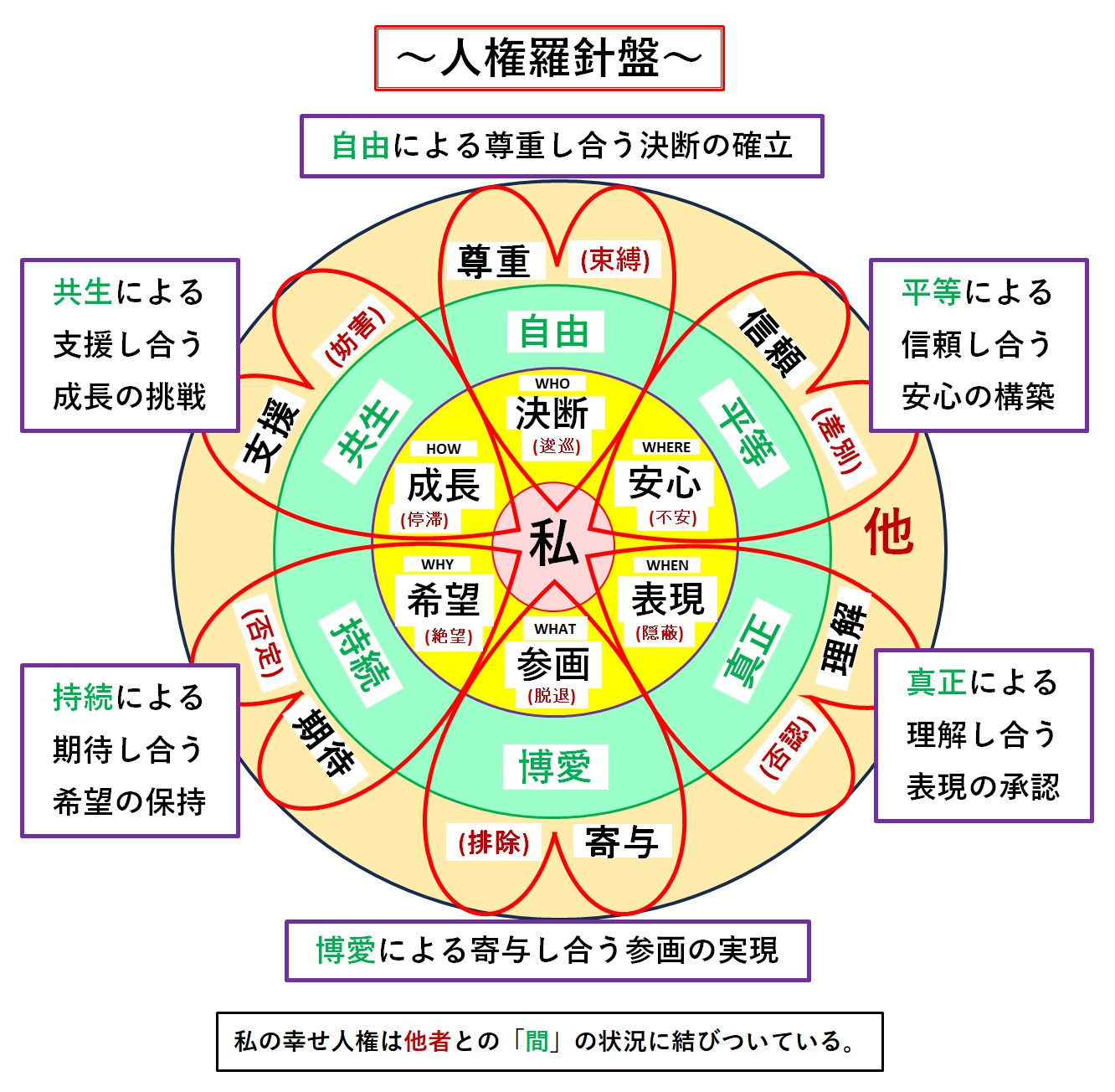

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権に関わる事柄を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用4は,人権擁護委員が相談を受ける際に配慮しておくポイントを見ておくことにしましょう。

*************************************************************************

○相談対応

○まずは,SOSミニレターの返信への対応について、そのポイントを見ておきます。

SOSミニレターとは,毎年6月に日本中の小学生と中学生に,学校を通じて配布されるもの(A3版の用紙)で,相談の便箋と送付用の封筒を作成して,そのまま投函すれば地元県等の法務局に届き,一週間以内に返信される相談のツールです。

相談する児童・生徒はどんな人のところに届くのか分からないので不安に感じていますが,「秘密は守ります」という約束を信じてレターを出してくれています。そのため,返信では先ず人権擁護委員の誰それですと,名乗っていくようにしています。顔などの姿が見えない代わりに,相談者だけに名前を知らせるという対応をして,「安心」な関係を作っていきます。

次には,相談という「表現」を返信の文章の中で単純に反復することで,声を受け止めてくれたと思ってもらえればと期待しています。相談したことの内容が通じたという確認と,相談したくなる心情を受け止める配慮が大事です。

相談への回答をする準備をした上で,児童・生徒ができるような助言を提供します。年齢を配慮して押しつけにならないように,その受け止めに関する「決断」は任せるようにコメントを添えておきます。

相談内容によっては,本人による解決は困難なことがあります。その時は,そばにいる親や先生といった身近な大人に頼っていいという解決策を保障しておきます。子どもにとって良いことをするのが大人の役割だからです。

低学年の小学生空のレターでは,状況の説明が不足しているので,確認したい情報を得る必要も出てきます。そのときは,レターの強みである往復の交換をします。そのことによって,しっかり相談に向き合っている心遣いを知らせることにもなります。その交換が信頼を育み,より深い悩みの新たな相談につながる場合もあります。

最後に,レター相談というルートがいつでもつながっているということを伝えて,相談者に寄り添っている自分たちがいることを知ってもらうように結びます。自分のことを分かってくれた人がいる,それが相談への大事な回答です。

このように人と人の出会いのあらゆる局面において,相談対応についても人権羅針盤に振り分け対応を試みることによって,完備性を確認することが可能になります。

(2024年05月26日)

|

|

|