|

|

【人権羅針盤の応用4:相談対応:その2】

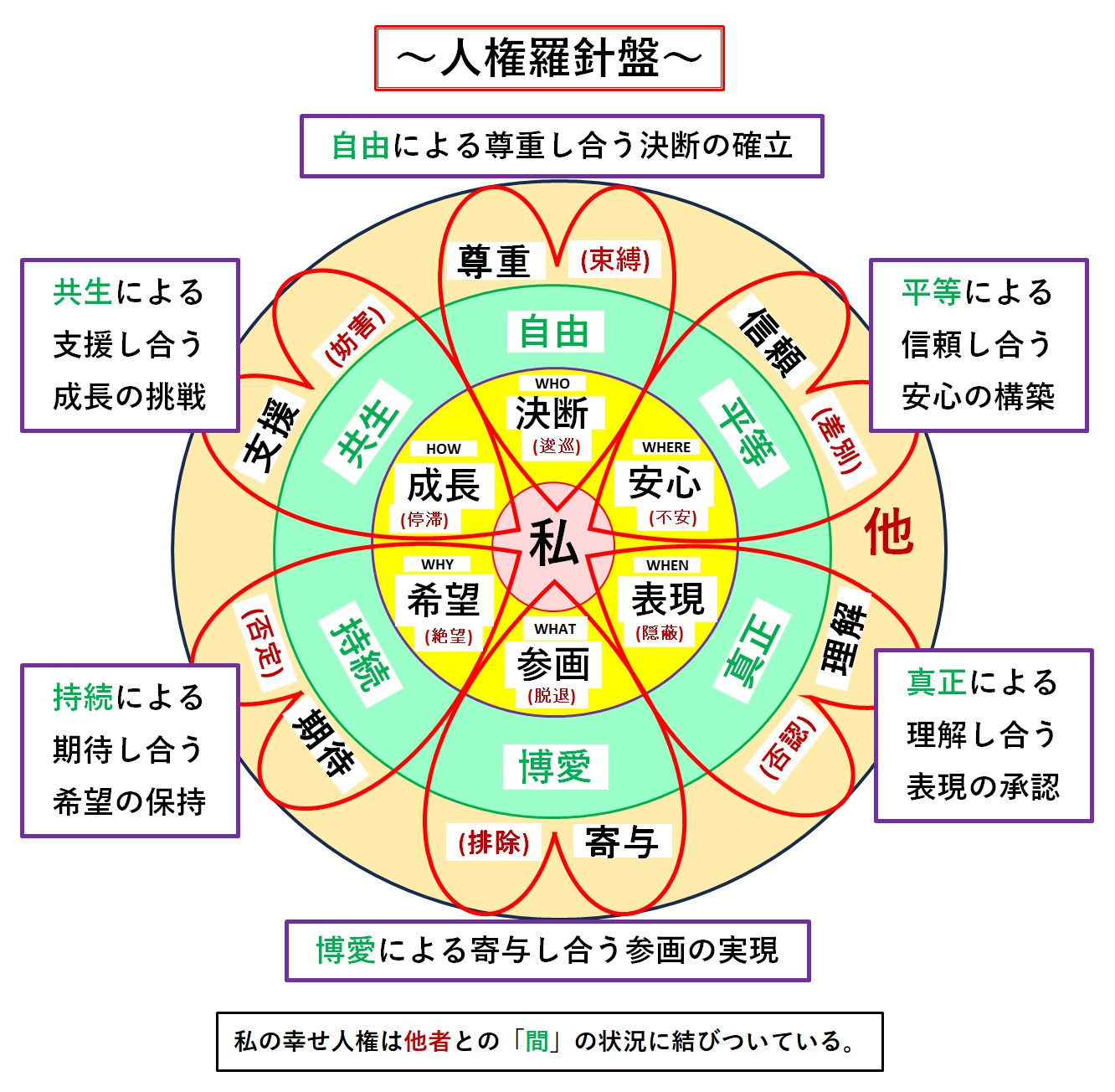

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権に関わる事柄を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用4は,人権擁護委員が相談を受ける際に配慮しておくポイントを見ておくことにしましょう。

*************************************************************************

○相談対応の検証

○SOSミニレターの返信への対応について,かつて炎上した事例がありました。そのことを真摯に反省するためには,至らない点をきちんと見つけておく必要があります。何が問題であるのかを検証した先に,望ましい対応が見えてくるはずです。

相談はコロナが蔓延している状況下の令和2年に,7歳の男児から寄せられ,その内容は「密な学校が怖いです。オンライン授業にしてください」というものでした。その返信について,羅針盤による検証を進めてみます。

まず,冒頭の挨拶と人権擁護委員の名乗はきちんとなされています。しかし,問題は直ぐに出てきました。

児童の名前を呼びかけて,「友だちといっしょにいるのが好きじゃないのかな?」と,相談の意図を完全に読み違えているばかりか,クラスでの関係を疑ってしまっています。友だちも同じ思いをしていると察すると同時に,安心できるようにお互いにマスクの着用をしている努力も確認してやるべきことです。

さらに次には,「家で一人ではふけんこうになっちゃうよ」と,家でいることが良くないという,児童には訳の分からない押しつけが続いています。児童が相談で求めている希望を否定する対応になっています。希望は実現しそうでなくても,そうなればいいねと児童の思いを先ずはきちんと受け止めておくべきです。

追い打ちをかけるように,学校の良さをアピールして,学校に行かないとそんしちゃうかもねと,損得勘定を押しつけています。学校は児童の成長を支援するところであって,損得で通うものではありません。また,オンラインという支援を認めていません。児童がオンラインで学ぼうとしている姿勢を否定することにもなっています。学びに向き合う態度を認めてやることが大人の対応です。

児童は,コロナが怖くて,オンライン授業を求めるという決断を表明してきたのです。その決断をあきらめるように言って,学校でがんばっていいことを見つけようと説得をしています。相談対応は説得ではありません。その決断を否定するのではなく当然のこととして認めた上で,思いを家族や先生に繋いでいくという児童ができる行動につないでやるべきです。

結びでは,いいことが見つかったら,また手紙を下さいと,期待を持って寄り添う姿勢を示していますが,それまでの流れが寄り添っているとはいえない状況になっています。

この返信を受け取った児童と母親は,どう思ったのでしょう。児童は,「なんでやねん」と思いもしなかった返事に呆然としています。相談したのに,とがっかりしています。母親は,「オンライン授業を受けたいんだね。もう少し待っててね」という返事でよかったと受け止めていたのですが,あまりに相談対応としてのずれが大きくて,ネット上でつぶやいて,結果として炎上していきました。法務局の対応としては期待外れという驚きがあったことでしょう。

人権擁護機関では,相談には寄り添うことと,常日頃から言い交わしているはずです。寄り添いを忘れて,相談を自分に対する要求と受け止めて,上から目線で返事をしてしまうことは,避けるべきです。この事例では,児童をなんとか現実の状況に言いくるめようとしている姿勢が明白で,寄り添いはできていないと判断すべきです。

このように人と人の出会いのあらゆる局面において,相談対応についても人権羅針盤を参照することにより方向性のずれを見いだすことが可能になります。

(2024年06月02日)

|

|

|