|

|

【人権羅針盤の応用5:検証への利用例】

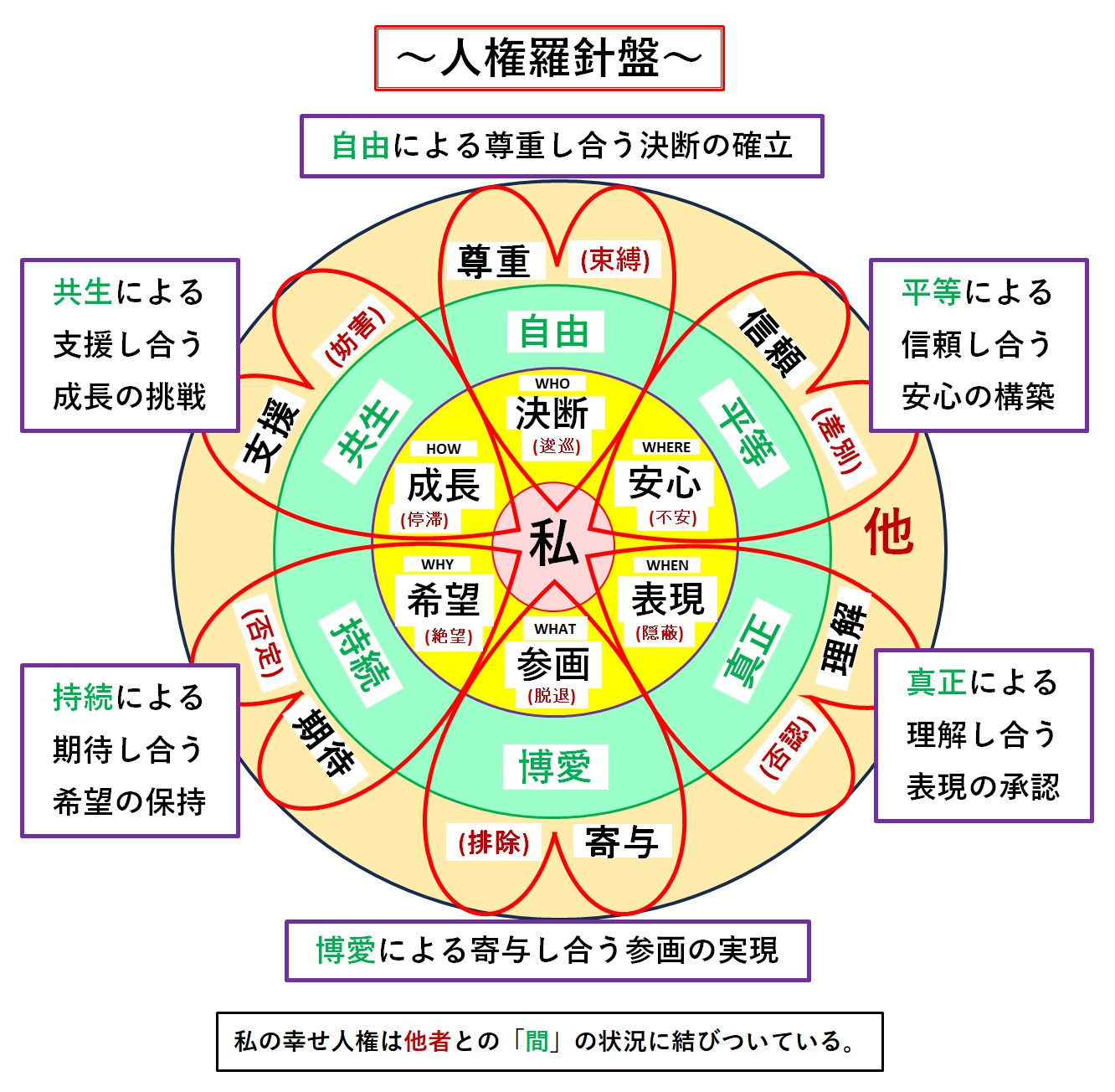

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権に関わる事柄を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間らしい関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用5は,人権擁護委員が侵害の状況を判断するポイントを見ておくことにしましょう。

*************************************************************************

※人権羅針盤による検証

(この号は,縁ある古巣の広報に依頼された寄稿を再録することにします。広報では字数制限があるために説明が行き届いていない部分があるのではと気がかりで,この稿で補っておくことにしました。寄稿では,この稿へのリンクをお願いしておきます。)

人権擁護委員にとって最も気になることは人権のイメージです。

啓発する際にどのように表現すればいいのか迷い,参照する資料が

「人権の擁護」です。その冒頭には,

「人権」とは,「全ての人々が生命と自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利」,あるいは「人間が人間らしく生きる権利で,生まれながらに持つ権利」であるとあります。幸福とは,人間らしくとは,どのようなイメージがあるのか,人権宣言や権利条約などを横断分析し,自分なりに上図のような

羅針盤形式を導出してみました。

どのような構成になっているのか,例証として子どもの権利条約との関連を見ておきます。

「すべての子どもの命が守られること」は「自由な中で自分で命の決断をする権利」と対応させています。「どんな理由でも差別されず」は「平等な中で安心する権利」に,「自由に意見を表したり」は「互いに理解し合う真正な表現をする権利」に,「子どもにとってもっとも良いこと」は「博愛による参画する権利」に,「医療や教育、生活への支援などを受け」は「持続的な期待を受けて希望する権利」に,「もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できること」は「共生による支援を受けて成長する権利」にという形で,人間らしい環境の中で子どもの幸福の実現が可能になると考えます。

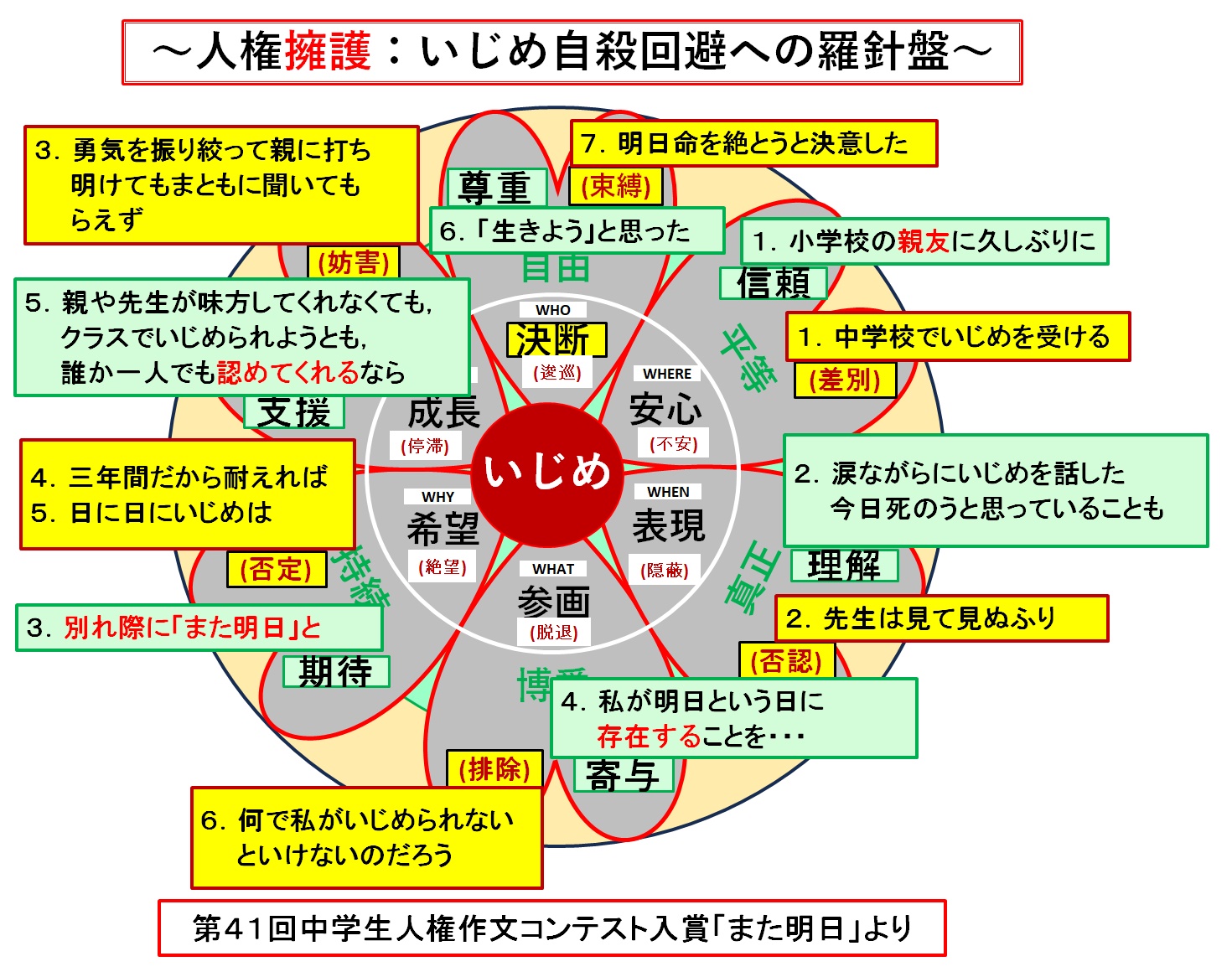

この羅針盤を使って,

いじめの状況を検証してみます。資料として第41回中学生人権作文コンテスト入賞作品

「また明日」を参照します。

中学校でいじめを受けて「安心」が奪われ,先生は見て見ぬふりで「表現」が届かず,勇気を振り絞って親に打ち明けてもまともに聞いてもらえず「支援」がなく,3年間だから耐えればと思うが日に日にいじめはエスカレートし「希望」が打ち砕かれ,なんで私がいじめられないといけないのだろうと「参画」が拒否され,とうとう明日命を絶とうと「決断」してしまいます。いじめがどのように生徒を追い詰めていくか,その経過が羅針盤の上に現れます。

翌日に,小学校のときの親友に久しぶりに会って「安心」して,涙ながらにいじめを話し今日死のうと思っていることも「表現」すると何も言わずに「そっか」とだけ受け止めてもらえて,別れ際にまた明日と「希望」を与えられたことで,私が明日という日に「参画」することを当然のこととして,親や先生が味方してくれなくてもクラスでいじめられようとも,誰か一人でも認めてくれる「支援」の確信を得られた結果,生きようと「決断」することができたという擁護の流れも羅針盤のイメージで見えてきます。

いじめに限らず人権侵害を受けた被害者の相談に寄り添う際に,被害の権利を羅針盤上で特定できれば,その修復に向かう対応は適切なものに近づくことができるはずです。

相談に臨んでは主訴が何かを把握することが求められますが,その判断の方向を検証する一次指標として利用してもらいながら,改良していただければ幸いです。

参照:https://www5a.biglobe.ne.jp/~mbear/Jinken/Jinken-261.html

以上が寄稿した文章です。各ポイントについては,すでに別稿で独立に説明をしていますので参照してください。

このように人と人の出会いのあらゆる局面において,人権被害対応についても人権羅針盤を参照することにより方向性の確認を見いだすことが可能になります。

(2024年06月09日)

|

|

|