|

|

【人権羅針盤の応用6:社会人基礎力】

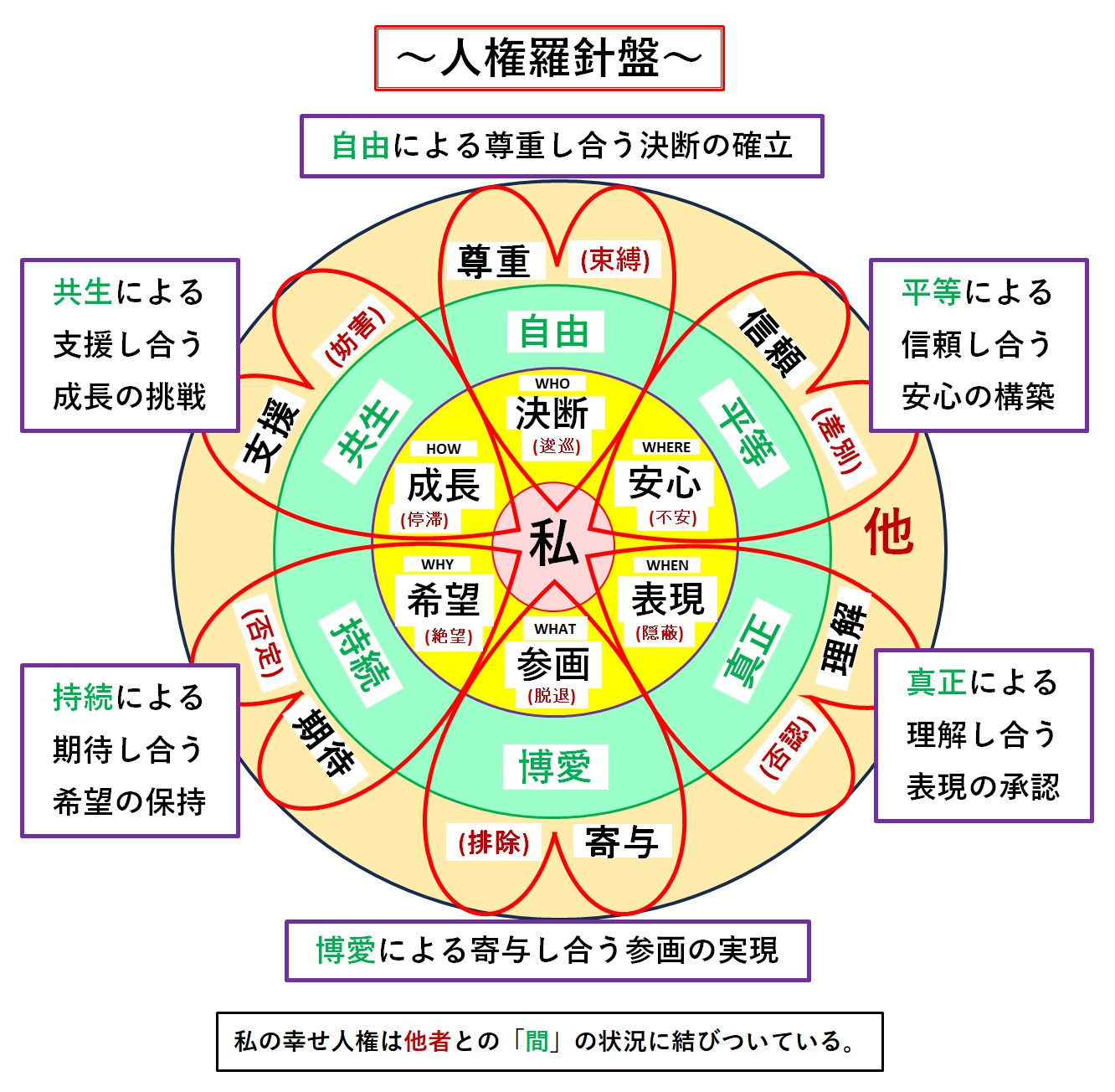

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権に関わる事柄を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間らしい関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用6は,幸せにつながる社会生活に必要な基礎力について見ておくことにしましょう。

*************************************************************************

※社会人基礎力

「社会人基礎力」とは,「前に踏み出す力」,「考え抜く力」,「チームで働く力」の3つの能力(12の能力要素)から構成されており,「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として,経済産業省が2006年に提唱しました。

「人生100年時代」や「第四次産業革命」の下で,2006年に発表した「社会人基礎力」はむしろその重要性を増しており,有効ですが,「人生100年時代」ならではの切り口・視点が必要となっていました。

こうした状況を踏まえ,平成29年度に開催した「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」において,これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で,ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力を「人生100年時代の社会人基礎力」と新たに定義しました。社会人基礎力の3つの能力/12の能力要素を内容としつつ,能力を発揮するにあたって,自己を認識してリフレクション(振り返り)しながら,目的,学び,統合のバランスを図ることが,自らキャリアを切りひらいていく上で必要と位置づけられます。

以上は経済産業省ホームページよりの転載です。

物事に進んで取り組む力とされている「主体性」は,物事を私が「決断する」という働きから生まれると考えることができます。

また,ストレスの発生源に対応する力とされる「抑制力」は,自他の違いに直面しても他者を「尊重する」ことにつながってくる力です。

意見の違いや立場を理解する力を発揮する「柔軟性」は,私が「安心する」ために受容の機能の発揮と考えることができます。理解すれば安心できるのです。

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力である「把握力」は,私が他者との関係が「信頼できる」ものであると意識するために必要な力です。

自分の意見を分かり易く伝える力である「発信力」は,関係性を進展させる私の「表現する」権利の行使でもあります。

相手の意見を丁寧に聴く力である「傾聴力」は,私が他者を正確に「理解する」上で大事な力です。

目的を設定し確実に行動する力である「実行力」は,私が社会の人間関係に「参画する」上で必須の能力です。

社会のルールや人との約束を守る力である「規律性」は,社会の一員として適正な形で「寄与する」ことを可能にします。

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力である「計画力」は,私が願っている現状改善を「希望する」からこそ発揮できるものです。

新しい価値を生み出す力である「創造力」は,私が現状より良い明日を「期待する」ことによって生み出されるはずです。

現状を分析し目的や課題を明らかにする力である「分析力」は,私がより一層社会人として「成長する」能力分野を明らかにすることになります。

他人に働きかけ巻き込む力である「促進力」は,私が周りの人とお互いの成長を「支援する」ことにより社会の成長が促されるはずです。

以上のように,社会人基礎力と羅針盤の対応を見てきました。羅針盤に込められている私の幸せと私たちの幸せに向かう指針に,社会人基礎力は無理なく関連付けることができます。幸せに生きていくことは,社会人として必須の基礎力を発揮することでもあるのです。違っていたらおかしいということを,再確認しているだけです。

(2024年06月30日)

|

|

|