|

|

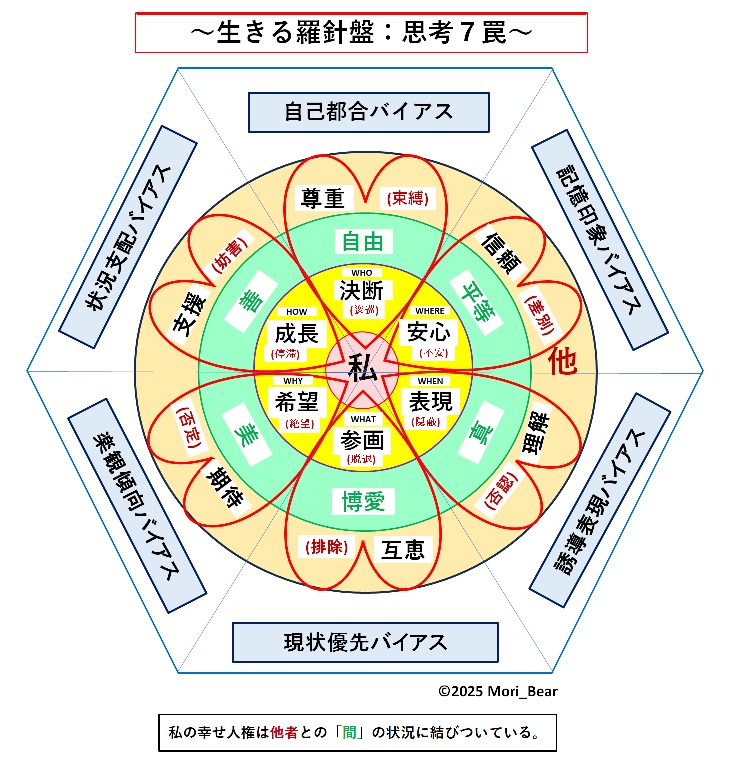

【生きる羅針盤の提案(40):思考7罠】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

「私が生きる羅針盤」を考える第40版です。私たちは毎日気づかないうちに,認知バイアスつまり現実を歪んだ形で見る原因となるちょっとした精神的な近道の犠牲者になっています。それらは私たちの決断,判断,さらには他者との関わり方にも影響を与えます。誰もがたとえ最も優れた頭脳を持った人であっても,その影響を受けます。私たち全員が陥る7つの思考の罠を紹介している情報がありましたので,生きる羅針盤に参照してみました。罠を意識できれば回避する参考になるでしょう。

※参照先の「私たちが常に陥る7つの思考の罠」は

こちらです。

【1.確証バイアス (自己都合バイアス)】

《説明》私たちの思考は,見たいものを見ている癖があります。自分が正しいと信じているとき,すべての証拠が自分の方向を指し示しているように見えることに気づいたことがありますか。これは確証バイアスの現れです。この精神的な罠により,私たちは既存の信念を裏付ける情報だけを探し,解釈し,記憶し,その信念に反する情報は無視したり最小限に抑えたりするようになります。

問題?:この偏見は私たちをイデオロギーのバブルの中に閉じ込め,心の開放性を制限し,質問を複雑にします。

解決策は?:さまざまな情報源,特に自分の視点を支持していない情報源を参照する習慣をつけましょう。

※私たちが求めている思考は,公平無私な判断によるものであるものです。ところが,考えているもう一人の自分は,常に自分を優先的に意識することに慣れています。そのために,自分に都合のよいような方向に思考を進めてしまいます。思考にはその素材としての知識や情報などが必要ですが,その収集段階に偏りがないか,意図的に新しい材料を持ち込んでみるといった工夫が求められます。それができるもう一人の自分でありたいものです。

【3.可用性バイアス (記憶印象バイアス)】

《説明》私たちの思考は,記憶に残るものはより頻繁に現れるという傾向に引きずられています。情報が記憶の中で簡単にアクセスできる場合,私たちはその情報の頻度や確率を過大評価する傾向があります。例えば,飛行機事故に関するニュース報道をいくつか見ると,統計的には飛行機が最も安全な交通手段であるにもかかわらず,飛行機での移動は危険であるという印象を受けるかもしれません。

問題?:このバイアスにより,私たちは客観的なデータではなく,最も印象的または感情的に顕著なものに基づいて現実を評価することになります。

解決策は?:結論を出す前に事実と統計を調べてください。

※「4.アンカーリング」

《説明》私たちの思考は,第一印象がかなり重要な因子になります。私たちが受け取る最初の数字や情報は,たとえ完全に恣意的なものであったとしても,参照点として役立つことがよくあり,これをアンカーリングと言います。例えば,給与交渉中に,相手が最初の金額として1,000ユーロを提案した場合,この金額は自動的に基準となり,残りの話し合いに影響を与えます。

問題?:このバイアスにより、私たちは無意識のうちに最初に入手可能なデータに固執するようになります。

解決策は?:それを取り除くには,決断する前に一歩下がってすべての情報を考慮することが重要です。

※私たちが求めている思考は,まずは偏りのない常識的な前提から始めることです。思考は論理に沿って展開されるので,その出発となる前提には気をつけなければ,以後の思考が危うくなります。今なんとなく気になっていることや目の前にあることを鵜呑みにしていないか,検討するステップを導入すべきです。食品を調理の前に洗っているように。信頼できると思うところから,思考すべきです。

【2.フレーミング効果 (誘導表現バイアス)】

《説明》私たちの思考は,対象の見え方,プレゼンテーションがすべてと言っていいほど,見え方に影響されます。よく引き合いに出される「ボトルは半分いっぱいです」それとも「ボトルは半分空です」?,同じ状況ですが,それをどのように言い表すかで,思考が左右されます。情報がどのように形成されるかは,私たちの認識に直接影響します。これをフレーミング効果といいます。例えば,クリームが「成功率 90%」と紹介された場合,「失敗率 10%」と説明された場合よりも魅力的に見えます。数学的には同じことですが。

問題?:この偏見は,私たちの意思決定に影響を与えるために広告や政治で広く使用されています。

解決策?:これを避けるには,一歩下がって,情報を中立的な言葉で言い換え,操作されないようにする必要があります。

※私たちが求めている思考は,主として言葉を手段として進められることから,言葉のもつ定義に留意して構築するものです。言葉はなにがしかの価値観をまとっています。その価値を持ち込まないように適切に選択する注意が求められます。飛び込んでくる言葉はある方向への誘導性を帯びていることを弁えて,思考の目的にふさわしい変換をしなければなりません。思考には真の言葉が不可欠なのです。

【7.現状維持バイアス (現状優先バイアス)】

《説明》私たちの思考は,何も変えない方が良いというスタンスで始まっています。変化は恐ろしいものであり,私たちの脳は,たとえそれが最適でなくても,慣れ親しんだ状況に留まることを好むことが多いのです。これが現状維持バイアスです。例えば,他の仕事を探すのは複雑すぎる,またはリスクが高すぎると思われるという理由だけで,あまり好きではない仕事に留まっています。

問題?:この偏見は私たちを受動的な方向に押しやり,必ずしも私たちに適していない生活パターンに私たちを閉じ込めてしまいます。

解決策は?:恐怖に左右されたままで選択をせずに,時間をかけて変化の長所と短所を客観的に評価しましょう。

※私たちが求めている思考は,基本的には客観性のあるものであるべきです。ところが,思考する主体が帯びている主観による現状維持といった影響などを無にすることは難しいという状況があります。それほど気にしなくてもよい状況もあれば、それは払拭すべき状況もあります。思考の目的を冷静適切に意図しながら,つらい思考になることも受け入れる勇気が肝心です。社会的なことについての思考では,そういう局面もあることを認識しておくことです。

【5.楽観バイアス (楽観傾向バイアス)】

《説明》私たちの思考は,全てがうまくいくと信じる傾向に流されやすいところがあります。つまり,私たちには,他人よりも自分のほうが物事がうまくいくと信じる自然な傾向があります。この楽観バイアスにより,私たちはリスクを過小評価し,成功の可能性を過大評価することになります。例えば,100 歳まで生きる,仕事で成功する,宝くじに当たるといった可能性が平均より高いと思いますか? これは楽観バイアスの作用です。

問題?:この傾向は私たちにやる気や希望を与えることもありますが,時には失敗に対して脆弱になり,重要な予防措置を怠る原因にもなります。

解決策は?:私たちのプロジェクトと野望には、ある程度の現実主義を保ちます。

※私たちが求めている思考は,状況に基づく活動の結果がよいものであり成功できるという期待を生み出すものです。期待に支えられて物事が進行しますが,思考を常に活動に沿わせていくことを忘れないことです。状況は活動するにつれて変化し続け,そこで再思考をする必要があります。それは,期待を信じ込む危うさを避けることにつながります。先のことはやってみないと分からない,やりながら思考する,そのような物事は時間にそって経過するものという原則を心に留めておくことです。

【6.コントロールの錯覚 (状況支援バイアス)】

《説明》私たちの思考は,チャンスをコントロールできると信じてしまう危うさがあります。私たちはしばしば,実際にコントロールしている以上に状況をコントロールできているように感じます。例えば,サイコロゲームでは,特定の力や姿勢でサイコロを投げると良いスコアが出る可能性が高くなると考える人もいます。

問題?:このバイアスにより,私たちは自分の行動がランダムな結果に影響を与える可能性があると信じてしまいます。

リスクは?:時には誤ったコントロール感覚に基づいて意思決定を行い,危険な行動につながる可能性があります。

解決策?:脱出の鍵は,いくつかのことは私たちのコントロールを超えていることを受け入れることです。

※私たちが求めている思考は,思考でしかないという限界を経験という知恵でわずかに実現していくものです。知っていてもできないことがあります。石を積み上げる,いくらでもできるわけはありません。思考の限界,それは人の活動には不可能があるということです。思考が漫画であるまでは楽しめますが,現実は漫画のようには運びません。それは人の思考の精度が自然現象に及んでいないからです。限界のあるという現実認識が慣用です。その上で,限界を少しずつ超えてきたのが,人の営みであり,そこに思考し続ける価値が生まれます。

○以上,思考に紛れ込む七つの罠を,「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感もなく整理をすることができているはずです。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2025年11月09日)

|

|

|