|

|

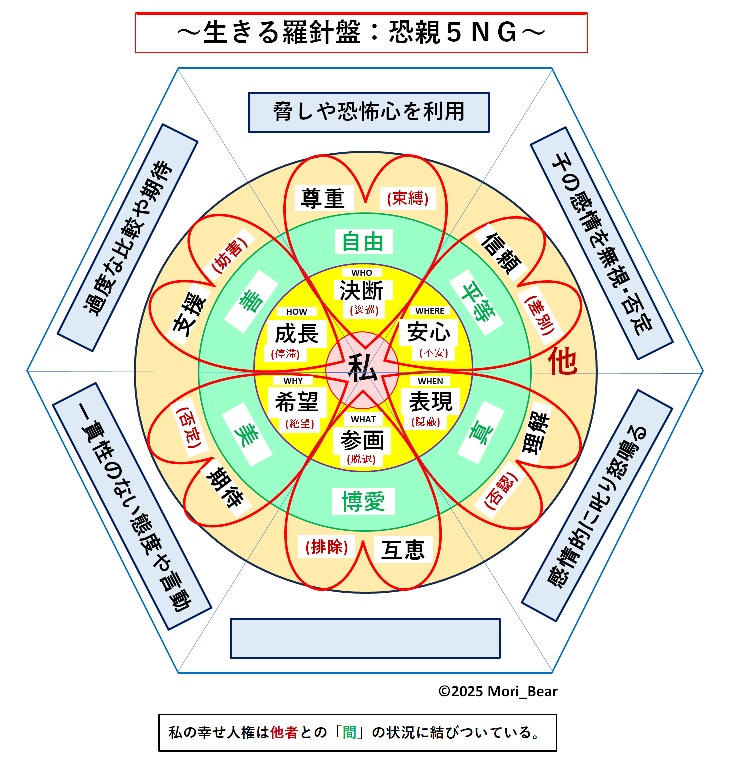

【生きる羅針盤の提案(41):恐親5NG】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

「私が生きる羅針盤」を考える第41版です。子育ての中で,しつけのつもりでやってしまいがちな行動が,実は子どもの心を傷つけ,親を怖がらせてしまうことがあります。特に影響の大きい5NG行為を取り上げた考察がありましたので,生きる羅針盤に参照してみました。NG行為に気付くことができたら回避する参考になるでしょう。

※参照先の「やってはいけない!子どもが親を恐れる原因となる5つのNG行為」は

こちらです。

【2.脅しや恐怖心を利用したしつけをする】

《説明》「言うことを聞かないと,おばけが来るよ」「〇〇しないと置いていくよ」といった脅しや恐怖心を利用するしつけは,子どもの心には深刻な悪影響を与えます。短期間では子どもを制御できるかもしれませんが,長期的には親子関係に不信感を生み出し,子どもの情緒的な発達を妨げてしまう可能性があります。また,子どもが不安を抱えやすくなったり,自信を失ったりする原因にもなります。

例えば,「早く寝ないと,悪い夢を見るよ」「おもちゃを片付けないと,全部捨てちゃうよ」と脅すことは避けましょう。

○代わりに,なぜその行動が必要なのかを説明してあげましょう。「早く寝ると,明日元気に遊べるね」「おもちゃを片付けると,次に遊ぶときに見つけやすいよ」といったポジティブな言葉かけを心がけてください。

《ポジティブな言葉かけを心がける》

否定的な言葉ではなく,肯定的な言葉で子どもに接することを意識しましょう。例えば,「走らないで!」ではなく「ゆっくり歩こうね」と言い換えることで,子どもは何をすべきかを明確に理解できます。また,子どもの良い行動を見つけて褒めることも大切です。

※私たちが子どもの育ちに求めていることは,もう一人の子どもが状況を判断し,自分の行動を制御することです。脅しを受けると正常な判断ではなく,親の言うがままに行動してしまうことになります。子ども育ちを阻害するだけです。自分のことは自分が決めて行動できるように,その邪魔はしないでおきましょう。

【4.子どもの感情を無視し否定する】

《説明》「そんなことで泣かないで」「怖がることないでしょ」といった言葉で,子どもの感情を無視したり否定したりすることは,子どもの心の成長を妨げ,親子関係に溝を作ってしまいます。子どもは自分の感情を表現することを恐れるようになり,その結果,親を怖がるようになってしまうかもしれません。

子どもの感情を受け止めることは,健全な情緒発達にとってとても大切です。

例えば,友達とけんかして泣いている子どもに「そんなことで泣くなんて,赤ちゃんみたい」と言うのではなく,「悲しかったんだね。どんなことがあったの?」と共感的に聞くことが大切です。子どもの気持ちを理解しようとする姿勢が,親子の信頼関係を強めます。

《子どもの気持ちに寄り添う》

子どもの感情を理解し,受け止めることは,信頼関係を築く上でとても重要です。子どもが泣いたり怒ったりしている時,まずはその気持ちを認めましょう。「悲しかったんだね」「怒っているんだね」といった言葉で共感を示すことで,子どもは自分の感情を安心して表現できるようになります。

※私たちが子どもの育ちに求めていることは,信頼関係という居場所を獲得することです。親は子どもにとって無条件に信頼したい人です。その親から自分の気持ちを分かってくれない仕打ちを受けたとき,子どもは人を信じられなくなり,心の居場所が消え去っていきます。信頼という育ちの場所をなくした子どもはまっすぐには育てなくなります。子どもを支配するのではなく,そばに寄り添って見守ってやるのが,親からの信頼という支えなのです。

【1.感情的に叱ったり怒鳴ったりする】

《説明》子どもが言うことを聞かない時や,期待通りの行動をしない時,感情的に叱ったり怒鳴ったりすると,子どもの心に不安と恐れを植え付けてしまいます。「自分が悪い子だから怒られている」と子どもが思い込んでしまうこともあります。また,怒鳴ることで一時的に言うことを聞かせることはできても,長い目で見ると親子の信頼関係が損なわれ,子どもの自尊心が傷つく可能性があります。

例えば,「何度言ったらわかるの!」と怒鳴ったり,「どうしてそんなことするの!」と感情的に叱るのは避けましょう。

○代わりに,まず自分の感情を落ち着けるために,深呼吸をしたり,その場を少し離れたりして,冷静さを取り戻しましょう。子どもの行動の背景にある気持ちを理解し,穏やかに,でも毅然とした態度で接してください。

《子どもとの対話の時間を大切にする》

忙しい日々の中でも,子どもとゆっくり話す時間を作りましょう。食事の時間や寝る前のひとときなど,日常の中で対話の機会を見つけることが大切です。子どもの話に耳を傾け,質問をすることで,子どもは自分の考えや感情を整理し,表現する力を身につけていきます。

※私たちが子どもの育ちに求めていることは,真正直な表現と冷静な理解をする時間を持つことです。人との関係で大事な一瞬は,「そうか」という納得し合う瞬間です。心がぴったりとふれあえる瞬間です。そのためには,怒鳴ったり叱ったりという認めない感情を向けてはいけません。聞く耳を持たないという拒否では,触れ合いようがないからです。落ち着いてまっすぐに向き合って,素直に語り合うことです。

【補足:手伝いなどの役目を奪う】

《説明》・・・。

※私たちが子どもの育ちに求めていることは,人のつながりの基本を身につけることです。人という字は支え合っている形をしていると言われることがあります。ただの見た目で何ら根拠はありませんが,つながりの基本はお互い様の支え合いの形になっていると言ってもよいでしょう。人の社会で生きていくということは,互恵関係を維持する能力を身につけることです。子どもにできる社会活動,暮らしの中でできることを引き受けることです。

忙しくしている親の姿を見て,拙い手伝いをして,しくじって,叱られます。「余計なことはしないで」「かえって邪魔」と締め出さないで,その気持を受け止めてやってください。

【5.一貫性のない態度や言動をする】

《説明》「今日はいいよ」と言っていたことを翌日には「ダメ」と言ったり,同じ行動に対して親の気分で対応が変わることは,子どもに大きな混乱と不安を与えます。一貫性のない態度は,予測不可能な状況を作り出し,親を恐れる原因になります。子どもは何が正しくて何が間違っているのか,どうすれば良いのかわからなくなってしまいます。

例えば,テレビを見る時間について,平日は「宿題が終わってからね」と言っていたのに,週末には「今日は特別だから」と制限をなくすのは避けましょう。親が一貫した態度を取ることで,子どもに安心感を与え,信頼関係を築く基盤ができます。ルールを設ける際は,家族で話し合い,全員が納得できる形で決めることが大切です。そして,そのルールを守ることを心がけましょう。

《子どもの年齢に応じた対応を心がける》

子どもの発達段階によって,理解力や感情表現の仕方は異なります。幼児期,学童期,思春期など,それぞれの時期に合わせた接し方を学び,実践することが大切です。例えば,幼児には簡単な言葉で説明し,学童期の子どもには理由を丁寧に説明するなど,柔軟な対応を心がけましょう。

※私たちが子どもの育ちに求めていることは,時を弁えた振る舞いができることです。今はこうする,次はこうする予定と,時の経過に沿った自分をイメージしていくことで,一貫性のある態度を維持することになります。予定はあくまで予定ということで変更することもあり得ますが,それには納得できる理由が必要です。親が頭ごなしに押し切ることは,子どもには理不尽さと受け止められます。一歩先を見通していく癖が育ちを促します。

【3.過度な比較や期待をする】

《説明》「お兄ちゃんはできるのに,どうしてあなたはできないの?」「隣の○○ちゃんを見習いなさい」といった比較は,子どもの自尊心を深く傷つけ,親を恐れる原因になります。過度な比較や期待は,子どもに劣等感や不安を植え付け,自信を失わせてしまいます。また,兄弟や友達との関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

特に学業成績や習い事の成果について他の子どもと比較することは避けて,代わりに,その子ども自身の成長や努力を認め,励ますことが大切です。「前よりも上手になったね」「頑張って練習しているのを見ていたよ」といった声かけで,子どもの自信と意欲を高めてあげましょう。

《自分自身のストレス管理を行う》

親自身のストレスやイライラが子どもに向かってしまうことがあります。自分の感情をコントロールするために,深呼吸やリラックス法を試したり,趣味の時間を持つなど,ストレス解消の方法を見つけてください。必要に応じて,パートナーや友人,専門家に相談することも大切です。

※私たちが子どもの育ちに求めていることは,日々の経験を積み重ねていくことです。できないことに出会ったとしても,その手前まではできていたのです。例えば,試験の点数が60点のときに,どうして80点じゃないのと切り捨てるのではなく,60点までできたことを認めてやれば,次の70点に向き合うことができます。0点か100点か,それは死か生かであり,育ちではありません。応援するのは,できたところをを認めて、そこから励ますことです。

○以上,親を怖がらせてしまう5NG行為を,「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感もなく整理をすることができているはずです。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2025年11月16日)

|

|

|