|

|

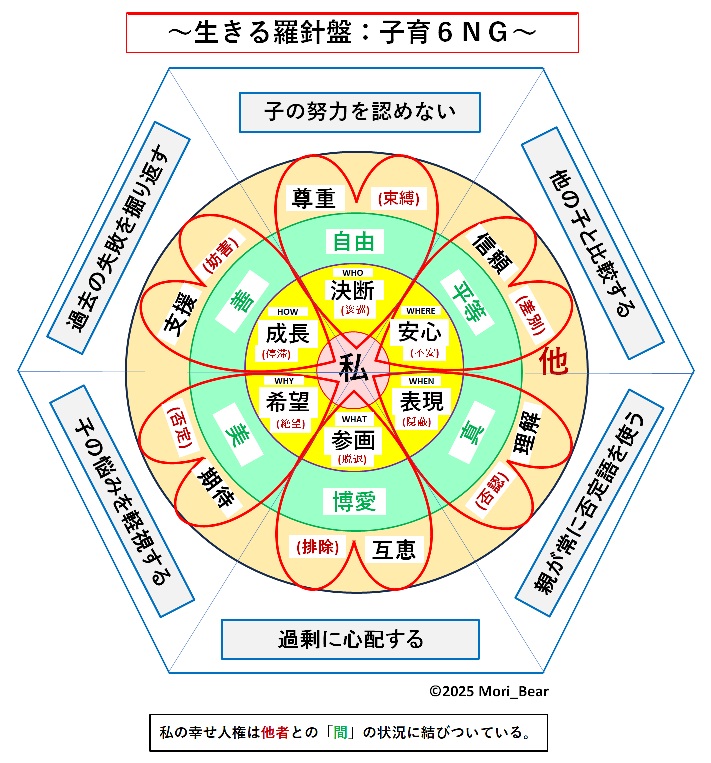

【生きる羅針盤の提案(53):子育6NG】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

「私が生きる羅針盤」を考える第53版です。親が無意識のうちに行っている行動が,子どものネガティブ思考を助長してしまうこともあります。自分の言動を振り返り,子どもにどのような影響を与えているか考えてみることはとても大切です。知らず知らずのうちに,子どもの思考形成に悪影響を与えてしまうNG行為を考察する記事が目にとまりましたので,生きる羅針盤に参照してみました。

なお,同記事には,子どものポジティブ思考を育むための親の対応が5項目挙げられていますので,併記しました。

※参照先の「子どものネガティブ思考、原因は親かも?注意すべき6つのNG行動」は

こちらです。

【1. 子どもの努力を認めない】

《説明》《具体例》「それくらいできて当然」「誰でもやってる」「やっとできるようになったの?」

子どもの頑張りを当たり前のように扱ってしまうと,子どもの自信を損ねてしまいます。たとえ小さな進歩でも,子どもにとっては大きな挑戦かもしれません。努力を認め,励ますことで,子どもは自信を持って成長していけるのです。

《5.子どもの個性と自主性を尊重する》

子どもには子どもなりの考えや事情があります。個性を尊重し、適度な自主性を認めることで、自立心と自信を育てます。例えば、服を選ぶときに子どもの好みを尊重したり、遊びの内容を決める際に子どもの意見を取り入れたりすることで、子どもは自分の意思が尊重されていると感じることができます。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,もう一人の子どもが自己肯定感を持てるように後押ししてやることです。そのためには,子どもが自分で努力して成し遂げた成果をきちんと認めてやることです。親がきちんと保証すると,もう一人の子どもが自分を同じように認めることができるようになります。最初は親のまねをしていることを分かっていますが,やがて心から自尊感情を持てるようになっていきます。親が信じてくれている自分を信じる,それはもう一人の自分が生まれて自分を信じるようになっていくことなのです。《WHO》

【2. 他の子と比較する】

《説明》《具体例》「妹や弟の方が上手」「お友達の方が上手」

比較は子どもの個性を否定し,自信を失わせる原因となります。子ども一人ひとりに異なる才能や成長のペースがあることを理解し,その子なりの成長を認めることが大切です。

《3. 子どもの成長をともに喜ぶ》

子どもの成長や達成を一緒に喜び,共感することで,子どもの自己肯定感を高めます。「すごいね!」「頑張ったね!」「やりますねぇ!」といった言葉かけはもちろん,喜びを表情や態度で示すことも大切です。家族で子どもの成長を祝う機会を設けるのも良いでしょう。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,子どもが安心して落ち着ける環境を与えることです。子どもにとって安心できる環境,それは親が自分の傍にいて見守ってくれているという信頼です。自分の成長を一緒に楽しみにし喜んでくれる人がいる,それが確かめられる具体的な言動を与えてやらなければなりません。子どもを優しく包むと同時に,もう一人の子どもも優しく包み込んでやることの大事さに気付いてやりましょう。《WHERE》

【3. 保護者が常にネガティブな言葉を使う】

《説明》《具体例》「疲れた」「きつい」「だるい」

・家族や周囲の人の悪口を言う ・物事を否定的に捉える発言をする

親のネガティブな言葉遣いは,子どものネガティブ思考を助長します。子どもは親の言動を敏感に察知し,それを模倣する傾向があります。できるだけポジティブな言葉を使い,前向きな態度で日々を過ごすよう心がけましょう。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,親が日頃使っている言葉はもう一人の子どもの母語になるということです。子どもが母乳を飲むように,もう一人の子どもは母語を吸収するのです。そこで,育ちに必要な栄養のある言葉を与えるように気をつけてやります。言葉に依って意識が構築されますので,良質な言葉でなければなりません。乱暴な言葉を使うと乱暴になるのと同じように,ネガティブな言葉はネガティブな振る舞いを引き出してしまいます。子どもの心の栄養が、良質な言葉であることを忘れないことです。《WHEN》

【5. 過剰に心配する】

《説明》《具体例》・細かく行動を確認する・必要以上に干渉する

過度の心配は,子どもの自立心や自信を損なう可能性があります。子どもの安全を確保しつつ,適度な自由を与えることが重要です。時には失敗を経験させることも,成長のためには必要かもしれません。

《4. 困難時は一緒に考える》

困難に直面したときは,解決策を押し付けるのではなく,一緒に考えるプロセスを大切にしましょう。「どうしたらいいと思う?」と子どもの意見を聞き,必要に応じてアドバイスを与えます。このプロセスを通じて,子どもは問題解決能力を身につけていきます。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,日常の暮らしの場面で,親子が協働して具体的な活動をすることです。子どもを保護するという面で心配することは必要ですが,一方で,子どもと共に生きていくという姿勢も保ってやる必要があります。人は共に生きていることの伝授も必須な役目です。一緒に行動する日々の暮らしを通して,支え合っていると人としての大切な感覚が,子どもの人となりを育んでくれます。《WHAT》

【4. 子どもの悩みを軽視する】

《説明》子どもの悩みを聞き流してしまうと,子どもは問題を抱え込んでしまいます。大人にとっては些細に思えることでも,子どもにとっては大きな悩みかもしれません。年齢相応の悩みに共感し,適切なアドバイスをすることが大切です。子どもの話に耳を傾け,「そうだったんだね」と共感の言葉をかけることで,子どもは安心感を得られます。

《2. 挑戦する姿勢を応援する》

子どもの可能性を信じ,新しいことへの挑戦を積極的に支援しましょう。「やってみたい」という子どもの気持ちを大切にし,失敗を恐れずチャレンジする勇気を育てます。例えば,新しい習い事に興味を示したら,体験教室に一緒に行ってみるのも良いでしょう。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,今日が明日につながっているという時間の推移を意識することです。そのつながりが希望という意味を持つことを教えておかなければなりません。今日の悩みを受け止めて,それが明日には良い方向に変化する可能性を見つけていきます。その変化を呼び込むために今日の自分が何をすればいいのか,その前向きさが生きている喜びになることを,共に考え準備し実現していくようにします。明日に向かって生きていく,それが楽しくなるように支えていくことです。《WHY》

【6.過去の失敗体験を掘り返す】

《説明》子どもが新しいことに挑戦しようとしているときに,過去の失敗を持ち出して否定することは避けましょう。「前もできなかったから」という言葉は,子どもの挑戦する気持ちを萎縮させてしまいます。代わりに,「前はできなかったけど,今度はきっとできるよ」と励ますことで,子どもは自信を持って挑戦できるようになります。

《1. 成功体験を多く積ませる》

子どもの能力に合わせた課題を与え,成功体験を積ませることで自信を育みます。例えば,初めてのお手伝いでは,簡単な作業から始めて徐々に難しくしていくなど,段階的に挑戦させることが効果的です。小さな成功でも大いに褒め,認めることが重要です。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,子どもが育ちたいという意欲を持ち,前向きに挑戦していく活動を温かく支援することです。子どもにとってはすべてがはじめてのことです。何度か失敗しているうちに,どうしてなのかやがてできるようになります。失敗を繰り返しながら,何かが改良されているのです。慣れるということです。もちろん,一歩一歩の挑戦を選ぶことが肝心であり,それが分かるのは親の目です。子どもが向き合っている失敗の様子を見極めて,良い失敗を選んでやることが大人の分別です。《HOW》

○以上,子育てをする上で常に配慮しておくことは,親子が共に育っていきたいという願いの実現です。親と子は保護される者と保護する者という反対の立場ですが,それだけにつながりは必須のものです。親としての立場から子どものためにしてやれること,それが親の愛情に基づいた子育てです。愛という思いは,適切な活動にして届けなければ,意味がありません。愛情表現としての子育てに磨きをかけてやりましょう。

親の愛の6NGの状況を「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感もなく整理をすることができているはずです。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2026年02月08日)

|

|

|