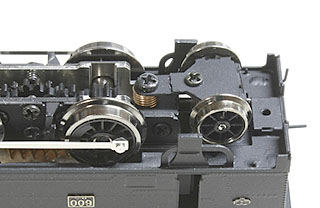

A8 600形の組み立て(2)

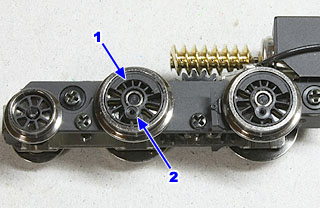

今度は下廻りです。床板が低いためにロッドの一部が下からぶつかりやすく、そのへんの調整が必要なのは旧製品と同じでした。

1 [2]

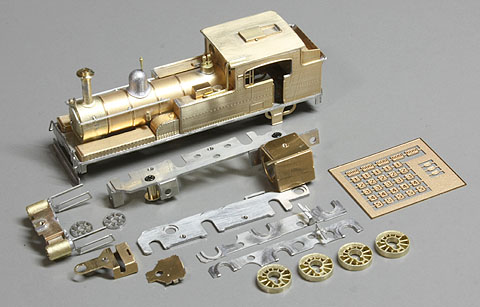

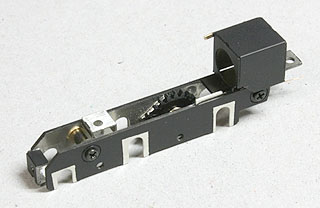

主台枠周辺

|

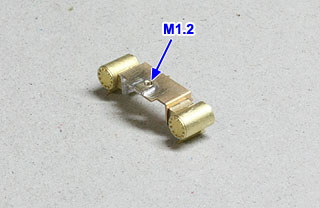

左右のシリンダーを、真鍮のカプラー座でつなぎました。シリンダーが傾かないように取り付けるのはやや難しいです。 シリンダーの内側に型の石膏が詰まっていると、ピストン棒が当たるので、確認して取り除いておきます。 |

|

シリンダーの後ろの板を固定し、スライドバーを差し込んでハンダ付けしました。しっかり補強ハンダしておきます。 クラウス10形等と異なり、左右のシリンダーが電気的につながっているので、ロッドやクランクピンが変なところに接触してショートしないよう注意しました。 |

|

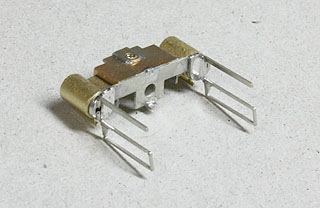

左右の車輪座(主台枠)、およびその外側に付く車輪押さえを折り曲げて組み立てました。 |

|

|

|

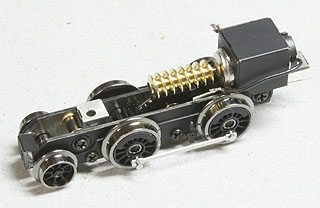

従台車と車輪押さえを組み立てました。ここもM1.4タップです。 |

|

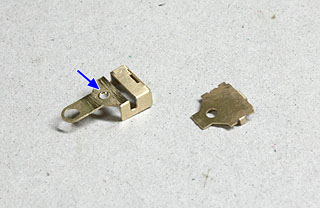

先輪の輪心は洋白エッチングです。2つ折りにして断面をハンダで固定します。 なお従輪だけはいつものスポーク抜きの車輪をそのまま使います。 |

|

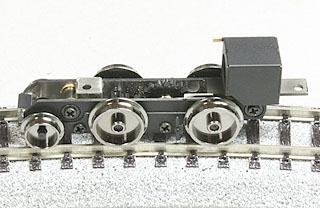

ギヤ軸に動輪を圧入しました。ワッシャーなどを挟む必要はありません。 先輪もギヤ軸に圧入し、ギヤの歯を削り取ります。 |

|

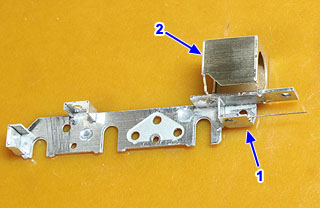

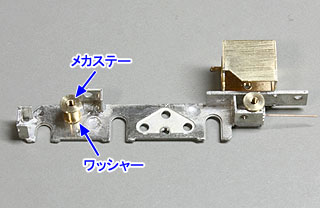

左右の車輪座を合わせるため、間にメカステー(スペーサー)を取り付けます。車輪座とメカステーの間にはワッシャー(A1-18)を挟みます。 前後とも同様です。 |

|

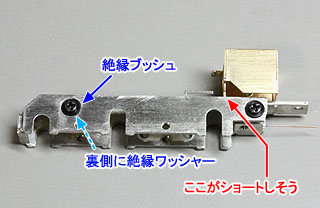

メカステーの頭に絶縁ワッシャを載せてから手前の車輪座を載せ、さらに絶縁ブッシュをはめてネジ留めしました。 左右の車輪座は、絶縁ワッシャと絶縁ブッシュによって電気的に絶縁されている必要があります(金属同士が接触してはいけない)。しかし、モーターケースの下部がどう見ても接触しています。 |

|

通常、ここで2.5mmのヤスリやリーマーを使い、軸受けを入念に整える作業が入りますが、今の軸受けは薄くて固い洋白であり、またそのままでも車輪が軽く回ることから、その処理を省略してみました。 ただ、断面にエッチングのざらつきが残っている可能性があるので、ラプロスで軽く擦っておきました(スライドバーを磨くのと同じイメージ)。ラプロスは普通の紙やすりと違って大変しなやかです。 |

|

車輪を軸受けにはめ込んで車輪押さえでネジ留めし、転がりをチェックしました。左右のクリアランスは問題ないようです。 |

|

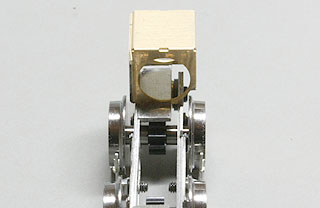

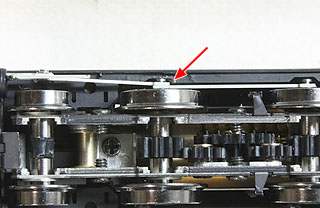

しかし、カーブでモーターケースの一部が動輪と接触することがあったため、一度車輪を外してモーターケースを削りました。 |

|

上廻りを載せて接触しないかどうか確認しました。この段階はまず接触の心配はないと思います。 |

|

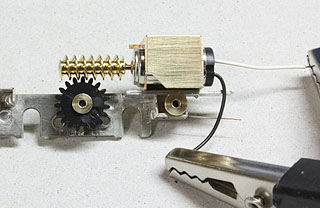

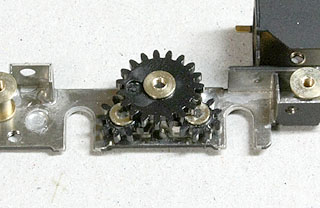

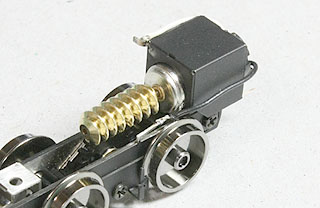

塗装前にもうひとつ、大ギヤとウォームを取り付けて、噛み合わせと回転のチェックを行いました。 このタイプのモーターケースの場合、噛み合わせを調整するには、前後の丸穴を削ったり埋めたりしてモーターの向きを変える必要があるからです。 しかし、ただ差し込んだだけでちょうど良い噛み合わせになりました(互いの歯の高さの半分くらい)。通電して回転チェックしましたが、快調です。 |

塗装

|

塗装する部品を全部並べ、細部をチェックしました。 洗浄・乾燥のうえ、プライマー処理と塗装を行いました。なおスライドバーと軸穴、配線の接続ラグ等はマスキングして塗装しました。 |

|

ナンバープレート類を取り付け、汽笛・安全弁に金を、ライトに銀を入れました。 |

動力部

|

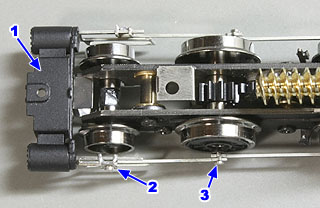

車輪座に三角形のギヤ座を置き、小ギヤと大ギヤをネジ留めしました。ギヤ軸の表面は平らにヤスっておきます。 |

|

軽く回ることを確かめたら、再び左右の車輪座を合わせてネジ留めしました。メカステー、ワッシャー、絶縁ワッシャー、絶縁ブッシュを使います。 |

|

再び車輪を取り付け、転がりを確認しました。よく転がります。 |

|

一度車輪を外し、モーターを取り付けて配線しました(車輪があるとハンダ付けしにくいため)。 車輪が自由に外せるのは当たり前のように思いますが、旧キットはそれができなかったのです。すべての調整・組み立て作業が一発勝負でした。それがどんなに辛いものだったか。 |

|

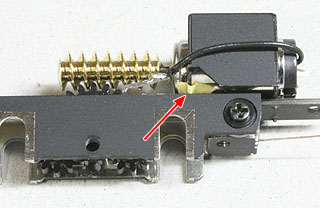

塗装前に怪しんでいた箇所がやはり接触してショートしたので、とりあえずモーターケース側を少し削り、テープを貼って絶縁しました。 |

|

上廻りを載せてテスト走行しました。 なおトーマモデルワークスの各種蒸機も、洋白の軸穴に(何もせず)そのまま車輪を差し込みますが、何の支障もなく動きます。 |

|

説明書の《動力部分の組立順》では、モーターを取り付けるのは最後のように書かれていますが、モーターを付けてから輪心の取り付けと位相合わせを行ったほうが断然楽かと思います。動輪が変にくるくる回らないので位置が決めやすいです。 |

|

サイドロッドを取り付けて走行チェックしました。問題ありません。 もしぎこちなくなるようなら、前後の輪心の位置が合っていないか、クランクピンの差し込みすぎなので、調整します。 |

|

|

|

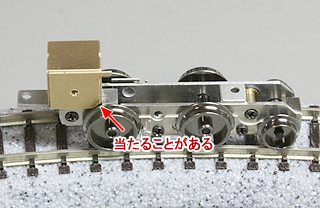

旧製品と同様、サイドロッドが一番上に来たときに、ロッドの先端もしくはクランクピンが床板につっかえることがありました。 塗装後なので、リューターが暴れると傷をつけてしまいそうで、角ヤスリを手がけしました(それを塗装面に引っ掛けたらおんなじですが)。余計なところに穴を開けないように要注意です。 |

|

従台車にリン青銅線を通し、前端はスプリングとカラーを通してネジ留めします。 しかしリン青銅線の調整具合が難しいです。従輪が浮き気味で回転しなかったり、下に押し付けすぎて逆に動輪が浮き気味となったりで、なかなか満足がいきません。結局、リン青銅線を通さず、スプリングはカットして調整しました。 |

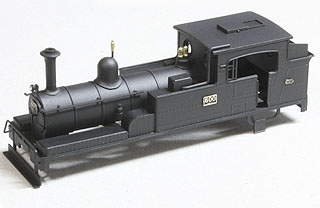

完成

これで完成しました。旧キットにあった難点が全部解決されているわけではありませんが、車輪が外せるために大変気楽に調整ができます。旧製品がうまくできず、再挑戦したかった方にはお勧めです。

先輪からも集電されており、ホイールベースも長いので、いつも私がハラハラする固定ポイントのフログも難なくスローで通過します。

若干走行音がざらつく出来上がりになりましたが、挙動は非常に安定してブレがなく、低速で巡航できるので成功したと思います。

旧キットや、トーマモデルワークスなどの他社キットを組み立ててきたことは役に立っているようです。それらのキットを設計した方々に教わりながら組み立てたようなものと考えています。

1 [2]