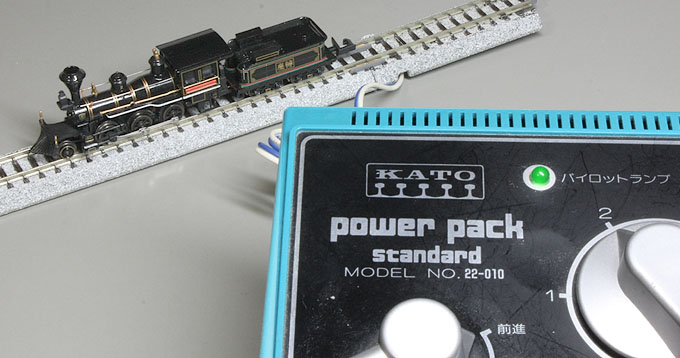

7100形(弁慶)の不動調べ

少し前のこと、しばらく動かしていなかったマイクロエースの7100形を出してみたところ、まったく動かなくなっていました。

モーターが唸ることもなく、うんともすんともいいません。

集電系なのかモーターの故障か、もしくはダイキャストフレームの変形によるものか、見当がつきません。

ダイキャストフレームの変形であれば、直すすべがないかもしれません。

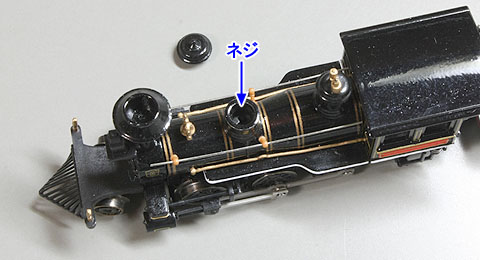

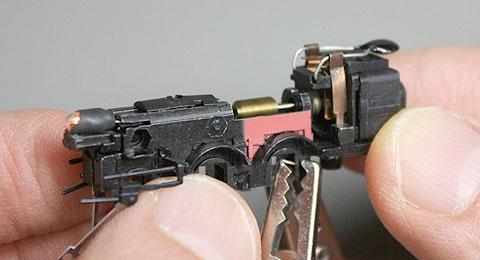

中を開けてみないとわからないようなので、ボディーを外してモーター端子を露出させることにしました。

中央のドームのキャップをまっすぐ上に引くと、キャップが外れてプラスネジが見えます。まずこれを緩めて外しました。

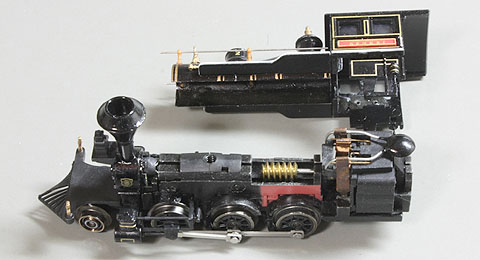

ネジを外せば、ボイラーは上に持ち上げて外せます。ボイラー前端は少し煙室に噛み合っていますので、やや後ろに引くイメージで外しました。

車輪やフレームに通電しても動きませんでしたが、モーターの端子に直接通電すると元気に動きます。

これは集電経路のどこかの問題のようですね。きっと直るでしょう。

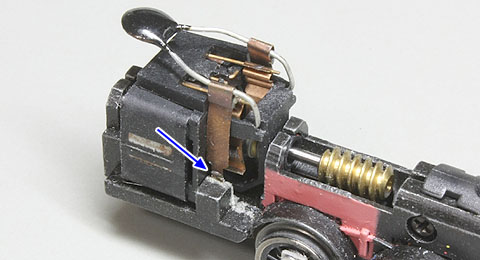

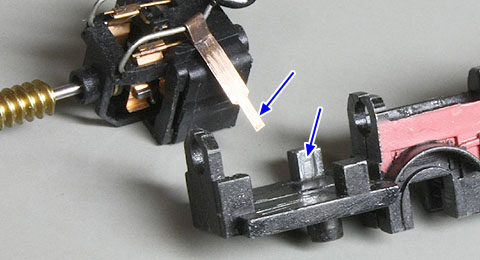

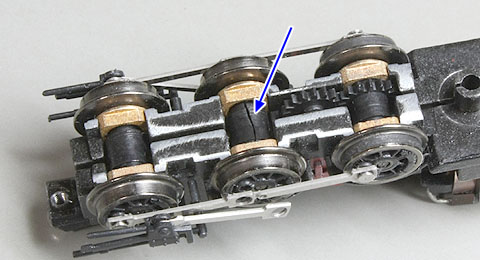

モーターの集電板が、ダイキャストブロックにどのように接続されているかが怪しいです。

矢印のあたりで、何らかの方法で固定されているように見えます。モーターを外してみないと、状態がよくわかりません。

モーターを外すには、左右のフレームを引き離さないといけないようで、結局は動輪を外して分解しなくてはいけません。

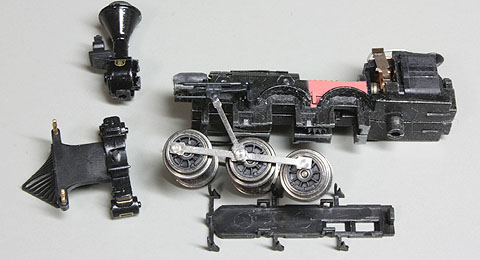

1. 底板を外しました(左右2箇所ずつと後方のツメでフレームにはめ込まれています)。

2. 先台車を外しました。

3. シリンダーブロック中央下部のネジを緩めて、カウキャッチャーと一体のシリンダーブロックと煙室部を外しました。

4. 動輪を抜き取りました。

しかし、スライドバー部がどうしてもフレーム側面から引き抜けず、動輪を完全に分離できません。

私の手持ちの個体を見ると、どうも接着剤が使われているようでした。

仕方なく、第二動輪クランクピンを引き抜き、メインロッドは残したままで、動輪とサイドロッドだけをフレームから外しました。

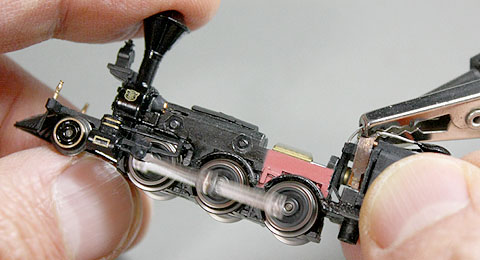

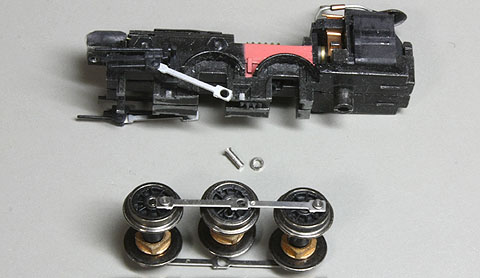

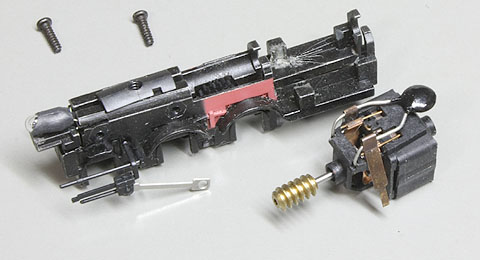

左右のフレームは、前方2本のビスで固定されているので、ビスを緩めて左右の間隔を広げ、モーターを取り外しました。

ギヤがバラバラ落ちたりすると余計な仕事を増やしてしまうので、完全に分離はさせませんでした。

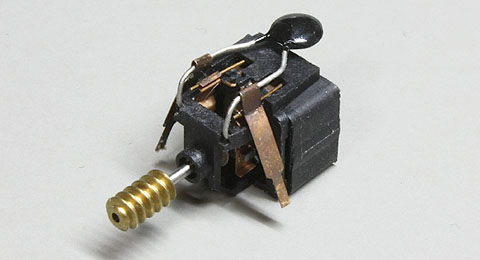

モーターは、小型のコアレスモーターを見慣れた今見ても、けっこう小さいです。

さて、モーターの端子は、ダイキャスト製のフレームの突起に、内側から接触しているだけのようです。

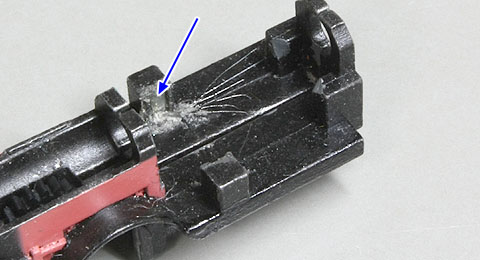

この部分には腐食も汚れもありますし、接触不良が起きていた可能性が大です。

それにしても、この周辺にできている、放射状のヒビみたいなものは一体何でしょう…?

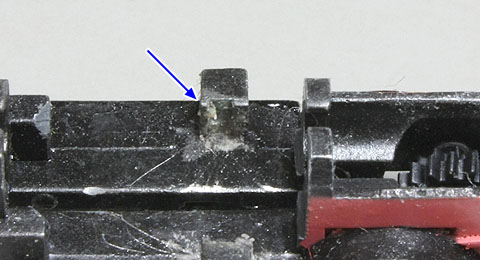

反対側は周辺が粉を吹いたようになっており、また何かが付着して乾いています。何だかわかりません(笑)。

両側ともアウツです。しかし、他に目立った問題はないようです。

接点の汚れを落とし、きれいに磨いておきました。

これ以上のことはできませんが、これで大丈夫でしょう。

モーターを取り付けて接点を接触させ、フレームの軸受け側に通電してみました。

無事にモーターが回転しました。これでひとまず安心です。

元通り動輪を取り付けて走行テストしてみます。

しかし。

第二動輪のシャフトにヒビが入っているではないの!

これはどうしようもないですね。幸いギヤ軸ではありませんし、ベストではないものの何とか走るでしょう…。

車軸のヒビなんて、トミックスのキハ183系以来です(→キハ182動力台車交換)。他にも知らずに発生している車両もあるのかもしれません。

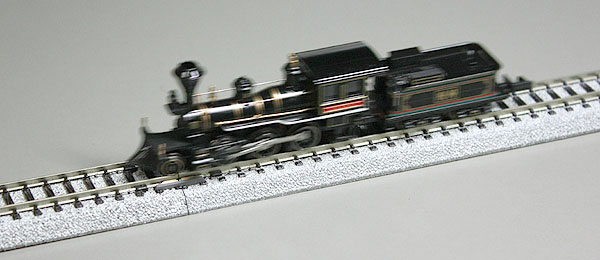

組み立て終え、無事に走り出しました。良かった良かった…。

また少し走らせたら、もとの木箱にしまい込むことになりますが、壊れっぱなしは嫌ですからね。

ややカチカチ音がするようになっていましたが、シャフトにあれほどの亀裂が入っているので、仕方ないと思います。

モーターの音は静かなほうで、動きも安定しています(もともと悪い模型ではないと思っています)。

もちろん最近のKATOの小型機のようにスーパーなものではないので、古い製品を今になって探し出したとしても、過度な期待はできませんけど。

実はほかにも、いつの間にか動かなくなっていた模型がありまして、順次調べなくてはな〜と少々気が重かったりもします。