C58 239の地味な加工

見慣れたKATOのC58を参考に、番号を特定しない姿にしました。プラ製パーツを少々いじるだけなので気楽にできました。

部品集め

材料には余ったプラ製蒸機の部品を使いました。過去のコンバージョンキット組み立ての際などに余った部品がたくさんあります。

金属パーツは新たに使うがもったいなくて今回使っていません。

トミックスのC57 1号機から前ステップとATS車上子を拾いました。

KATOのD51標準形からは、ATS発電機と清缶剤挿入装置を拾いました。

ATS発電機はC57 1号機にも付いていますが、取り付けピンが横向きのため、真下に付いているKATOのパーツを使いました。

清缶剤挿入装置はKATOのC58に付いているため付けることにしました。

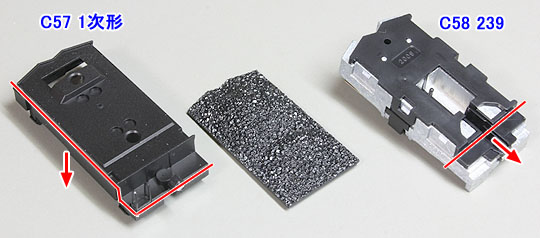

炭水車の石炭と給水口はKATOのC57一次形の部品を使いました。

私はすでにC58の3Dデータは丸ごと作ってあるので、それを使うと手っ取り早いですが、少々つまらない気がして(できるのが当たり前なので)今回は光造形はしませんでした。

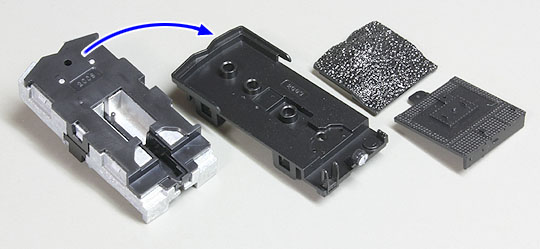

石炭

石炭はとりあえず上部構造を外し、どのように作るか考えました。石炭だけではなく、後部の給水ハッチを中央に置くための加工もあります。C58のハッチのある場所は狭く、私は通常あまり目が行かないのでそのままでもよかったのですが。

用意したC57の石炭の土台の側板を切り取って、C58の土台の上に載せることにしました。

C58のパーツは未加工にしたかったのですが、C57の部品と段差の高さが合わず、後部を切り取りました。

石炭は周囲を少し削ってテンダー内に入るようにしました。

C58のライトと基板は外し、C57のライトの温存を試みましたが、結局それも失敗したのでカットしました。KATOのC58にもライトはないので一旦それでいいかと。

2本の手すりパーツは取り付け位置を切り欠いて接着しました。

両面テープでC58の土台に載せました。

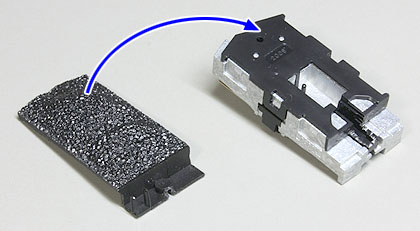

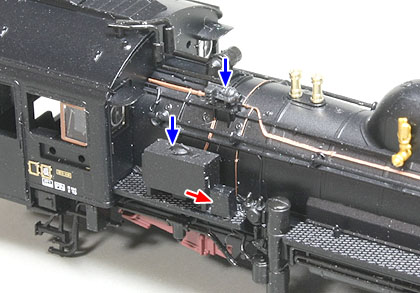

ATS車上子

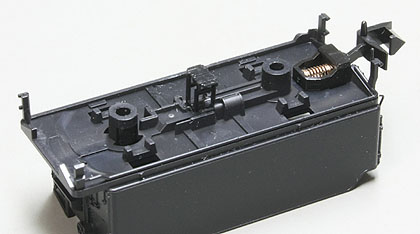

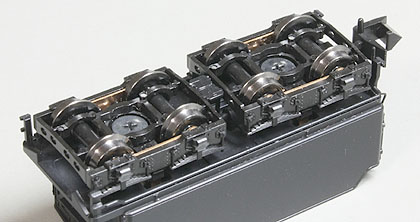

テンダーにATS車上子を付けてみました。

将来のバリエーション展開のため? 取り付け場所が用意されているので、それをトミックスC57のATS車上子の幅に合うように広げました。

パーツをそのまま差し込みました。

このパーツはトミックスのC55、C57、C61に共通で使われていると思います。

C58はATS車上子のスペースがぎりぎりで、実物でも台車すれすれですが、これは明らかに触れている(笑)。

台車の梁をカットしようかと思いましたが、このままでも台車はちょっと動くので放っておきました。テンダー台車はあまり大きく回る必要はなく、ほんの少し角度が変わる程度で十分カーブを曲がれます。

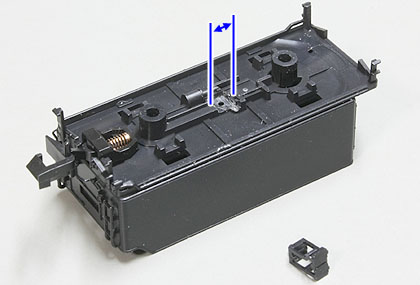

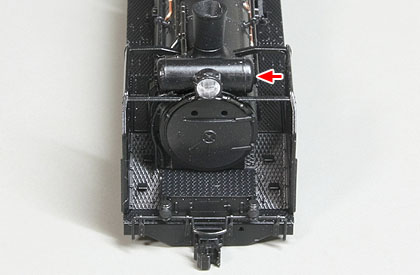

機関車前部

テンダーから外したライトを前側に付けました。

予備灯は抜き、光硬化パテと瞬間接着剤で穴をふさいで固めました。

ナイフと紙やすりで平らにし、薄く黒を筆塗りしてごまかしました。写真ではきれいに見えますが結構凸凹です。

給水温め器の左右位置は製品とは逆の、向かって左側にずれるように直しておきました。

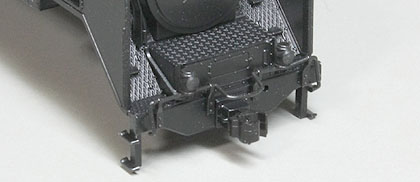

C58 239のスノープローを外し、ただのステップに取り替えました。

ステップは同じトミックスのC57 1号機から外してそのまま使えるかと期待しましたが、取り付け穴の凹凸が逆でした。

少し試したものの、結局は邪魔な突起をカットして接着してしまいました。

気分で元のスノープローも装着できるようにしようと思っていたのですが。

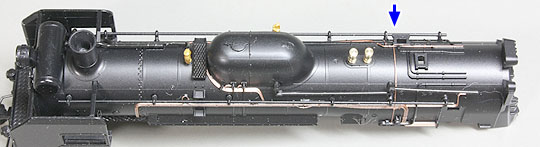

ボイラー

先日書いたのと同様に、外側に広がっていたハンドレールをまっすぐに修正しました。買ってすぐ気になった点の1つですので。

→C58 239(トミックス)の微変更

C58 239のATS発電機は配管から切り離し、代わりにKATOのD51標準形のATS発電機をそのまま差し込んで接着しました。

清缶剤挿入装置もD51標準形のパーツです。小型オイルポンプ箱の後ろに付けますが、そのままでは下がりすぎて運転室ドアが開かない位置になってしまうので、先に小型オイルポンプ箱をランボードから切り離して前方にずらしました。

実物もそうですが、ドアが開いても前方に移動するには、清缶剤箱などを乗り越えていくのでしょうね。

なお小型オイルポンプ箱はKATOのC58には付いていません。実物もこのへんは色々です。

その他

- キャブ天窓は閉じて接着し、キャブ側面ガラスのフチは黒にしました。

- 旋回窓の付いたキャブ前面窓は外して代わりに透明板を貼りました。

- 先輪はKATOの先輪に交換しました。裏側の車軸ボスは削り取りました。KATOの先輪ではたまに脱線したので、車輪を少しシャフトに押し込んで左右間隔を少し狭めました。

先輪の脱線はそれだけで直ることがあり、私は金属キットの組み立ての際にもたまにやっていました。 - キャブ下機器は239号機のまま目をつぶっています。除煙板の点検口もふさげば違いが出ますが、きれいにふさぐのは大変なのでやめました。点検口をふさぐ改造は今まで1度しかやったことがないです。

- ダイキャストブロック側面をつや消し黒に筆塗りしました。一度動輪押さえを外して、シリンダー・バルブギヤー・動輪を外してから塗りました。

- ナンバープレートの金色が大盛り過ぎたので、一度エナメルの黒で塗りつぶし、凸部を溶剤でふき取りました。気持ち変わるかどうかです。

- あとは細々とした色差しや細い配管の塗りつぶしを行いました。全体の塗り直しは今のところしていないので、大きな印象の変化はないと思います。

完成

加工したC58です。

石炭の盛り方にC57一次形由来のクセがあります。

未加工のC58 239です。

KATOのC58の最終生産分です。

ナンバープレートは239号機のままです。名無し機のつもりなので何でもよく…。

ただ、地の黒を塗り直したので微妙にすっきりしたような気がします。

テンダー後方は未加工です。もし頻繁にバック運転させるようになったら、何とかするかもです。

ハシゴを取り去ってステップを加えるとか、改めてライトを取り付けるとか、テールライトを削り取って別の部品に替えるとか、そのあたりになるのでしょうね。