Nゲージ蒸気機関車>2025年のメモ>2025.11.7(都電6000形)

都電6000形(トミーテック・MODEMO)

先日、トミーテックの鉄道コレクションの東京都交通局6000形を買ってみたので、ついでに昔のMODEMO製品も並べてみました。

2025.11.7

トミーテック 東京都交通局6000形

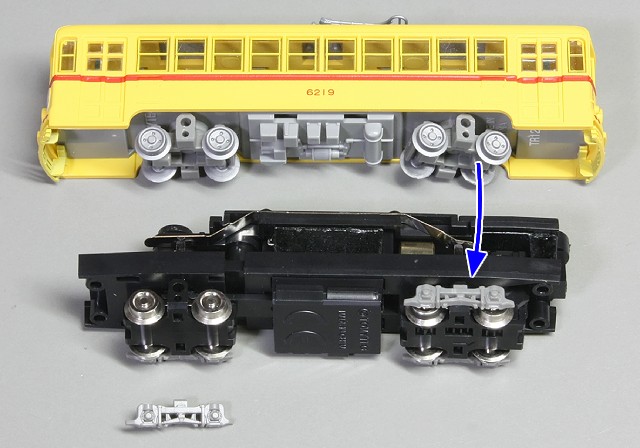

買ったのは今年発売の6219号車ですが、それまでも6181や6191が発売されています。途中から路面電車用動力ユニットNM-TR01に対応していました。今回の製品も動力化可能です。

注:私は鉄道コレクションのラインナップにはまったく詳しくありません。たまたま目に留まった時に買う程度です。

私は走らせたいので動力ユニットも買いました。だいぶ前にも、一度使ったことがあります。

→鉄道コレクション 路面電車用動力ユニット(2012年記事)

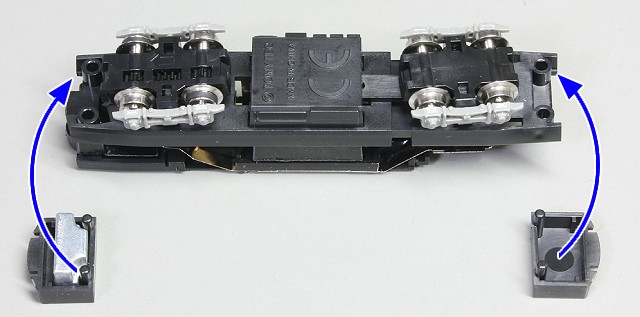

この動力ユニットは車体長に合わせて台車間隔を3段階に調整できますが、都電6000形の場合は出荷時の中間位置でOKです。

台車枠は外して動力ユニットの台車にはめこみました。ちょっと緩いところは木工用ボンドを少し付けておきました。

床板両端にはスペーサーが付きます。所定の長さのスペーサーをランナーから切り取り、片方にはウェイトを入れて取り付けました。

動力ユニット側の準備はこれだけでした。

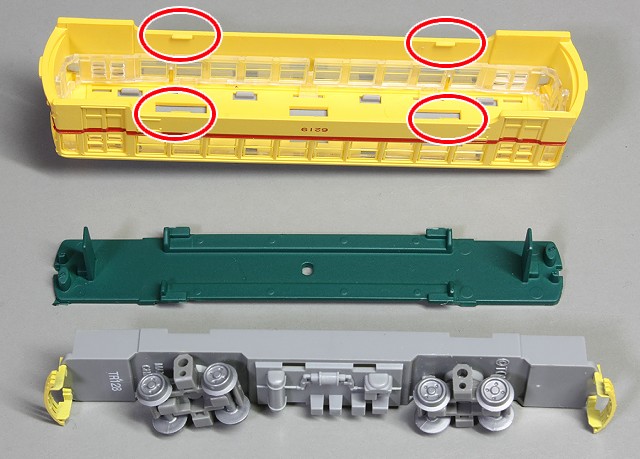

車体から床下とシートを取り外しました。

ボディ下部の4箇所のツメで引っかけてあるように見えましたが、車端近くがなかなか外れてくれませんでした。ここが一番焦ったところ。

MODEMO 東京都電6000形と

MODEMOからは1998年にプラ量産品で東京都電6000形がすでに発売されていました。そのころは、マイクロエースもそうですし、色々なメーカーがNゲージ車両を次々と発売していまして楽しかったですね。

MODEMOはこれに先立ってプラ模型の路面電車シリーズも各種発売していました。

MODEMO NT1

東京都電 6000形

1998年

本格的なプラ量産品の路面電車という画期的な製品でした。当時の価格は5800円でした。

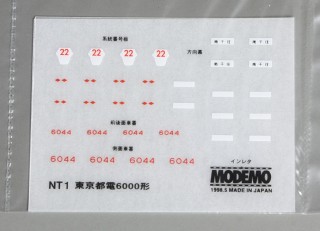

赤ラインは印刷済で、車体表記は付属のインレタで対応します。

MODEMOは窓枠が車体側モールドでガラス部がはめ込みです。トミーテックは窓枠もガラス側にモールド・塗装されています。

トミーテック(左)とMODEMO(右)の都電6000形です。

MODEMOは車高は高めで、それは1998年当時でもそう感じましたが、当時の雑誌によれば、ギヤ比の関係でこれが限界だったということです。

今回は10数年ぶりに動かしたのですけども、手で押したりしなくても一発でスムーズに走りまして驚きました。

MODEMO 光沢があり丸みのあるモールドです。付属のインレタは6044号機になっています。 |

トミーテック この製品は6219号機です。軽い艶消しで、モールドはカッチリしたもの。 |

MODEMO ビューゲルは非常にシャープな金属エッチングです。前後に反転もできます。 |

トミーテック ビューゲルはプラ製で、前後に反転できます。なお水平にもなります。 |

三ノ輪橋で折り返すときに、ビューゲルがバターンと反転して大きく架線が持ち上がる様子が豪快でしたね。

屋根のグレー部分は、MODEMOはマスキングによる塗り分け、トミーテックは別パーツのはめ込みになっています。

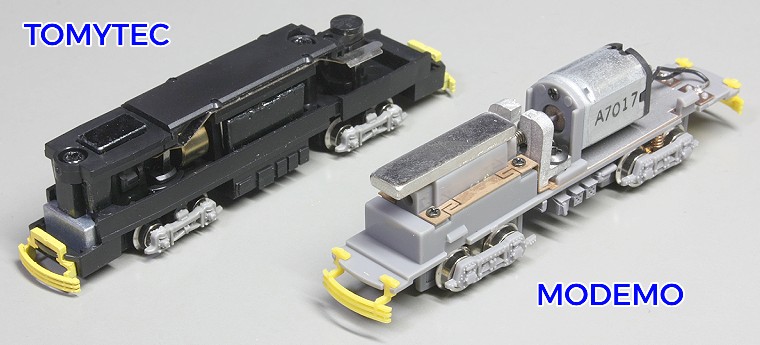

MODEMO 車輪は直径5.6mmです。車高は高いですが、動力の床下への飛び出しはほぼありませんでした。

トミーテック 車輪は直径4.2mm程度と非常に小さく、車高を下げるのに役立っています。

トミーテック(左)・MODEMO(右)の動力ユニット。どちらも片台車駆動で、トミーテックはフライホイール付きです。

MODEMOの付属インレタです(諸事情で小さくてすみません)。もう何十年も経ってしまったので、付かなくなっているかもしれません。

レイアウト上のトミーテック都電6000形です。R80mmの小半径も何とか通過します。

後ろは同じ動力ユニットを付けた金属キットの函館市電500形(マスターピース製)です。両者は実物も同じゲージなんですよね。

路面電車は走らせても面白いですが、ストラクチャーとして電停に停めていても十分街のアクセントになって楽しいと思います。

グリーンマックスも、これらよりはるかに昔から都電6000形をストラクチャーとして製品化していましたものね。私は渋谷の東急ハンズで買った覚えが。けれども結局は走らせたくなって、当時としては現実解のひとつだった、ポケットラインの動力ユニットを無理やり取り付けてしまいました。

●比較した模型

- MODEMO NT1 東京都電6000形

- トミーテック 東京都交通局 6000形(6219号車)