�� ���̌����y���ݕ��@��

(���̂��ƁA�]�����̂��Ɓ����L�E���|�[�g���j�@�Q�O�O�T�N�X���`�P�P��

�`�Q�O�O�R�N�X�����͂�����

�Q�O�O�R�N�P�O���`�P�Q�����͂�����

�Q�O�O�S�N�P���`�T�����͂�����

�Q�O�O�S�N�U���`�P�P�����͂�����

�Q�O�O�S�N�P�Q���`�Q�O�O�T�N�R�����͂�����

�Q�O�O�T�N�S���`�Q�O�O�T�N�W�����͂�����

�Q�O�O�T�N�P�Q���`�Q�O�O�U�N�P�����͂�����

�Q�O�O�U�N�Q���`�S���P�T�����͂�����

�Q�O�O�U�N�S���P�U�����u���O�Ɉڍs

�ڎ��͉��قnjÂ��A�L���͉��قǐV�����Ȃ��Ă���܂��B

��

�����̌���إ�y

���߂łƂ�!�͂�Ԃ��@�@�y���V�[�Y���̎n�܂�

�{���ĂȂ���E�E�E�@�@�ΐ��Ƃ����l

�V����͑���킢�@�@�u�ƒ�p�v�v���l�^���E��

�ϖ]��̃m�E�n�E�@�@�����Ƃ����l

�ނ炳���F�̐��@�@���������`�I

�w�v���C�x�[�g�Ȑ���x�@�@���̂Ƃ���s�^����

����Ȃ̔�����������@�@�V�V�̂Ȃ���

���ǂ��̐��@�@���ɂȂ葹�˂��b

�ΐ��̂�����@�@�������O��

�H�J�O������?�@�@���H�̖���

���ׂ����̂͗ǂ������@�@���ɉ_�A���

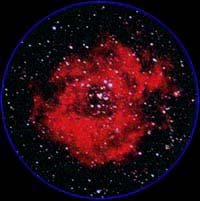

�����Ղ�ΐ��@�@����Ƃ̉ΐ��ʐ^

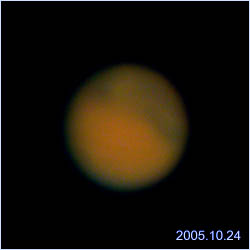

2005.09.10

�@�@���̂Ƃ���䕗�����đ����ɂ���Ă��āA�V����ň��B���Ԑ���Ă��Ă���ɂ͂�������܂��Ă��܂��Ƃ����p�^�[�������������������Ă���B

�@�@���̂Ƃ���䕗�����đ����ɂ���Ă��āA�V����ň��B���Ԑ���Ă��Ă���ɂ͂�������܂��Ă��܂��Ƃ����p�^�[�������������������Ă���B�@�@����Ȃ킯�ő薼�̂Ƃ������ƎB�ꂽ�ΐ��̎ʐ^�������ċv���Ԃ�̍X�V�������Ă�������������B

�@�@�Ƃ͂����A�قƂ�lj_�Ԃ���B�����悤�Ȃ��̂ł������ɂ������Ƃ͂����Ȃ���B���܂��ɋ�C�̈�����ǂ��Ȃ��ʐ^�͓���Ō����ȏ�ɖ͗l���ʂ��Ă��Ȃ��B

�@�@�������A����̊ϑ������̗ǂ��͂������ŁA���Ă���Ԃɂ��x���オ��B�Őڋ߂̂���͍��x���V�O�x���ɂȂ�Ƃ����邪�A���̐����ȏ�̔��͂Ŏ��������y���܂��Ă����ɈႢ�Ȃ����Ƃ��A���̗l�q����\���f�����B

2005.09.12

�@�@���[�a�̖��p�̕t�������Ɖĕ��������炵���y���̒��s�ǂ������ē���قNjx�ނ��Ƃɂ����B

�@�@���[�a�̖��p�̕t�������Ɖĕ��������炵���y���̒��s�ǂ������ē���قNjx�ނ��Ƃɂ����B�@�@�Ƃ������ƂŁA���͋v���Ԃ�ɗ����̂��Ƃ��l�����ɐ������ł����B

�@�@�锼�ɔ�������_���G�߂��ς�����̂��������Ȃ��B���̏��C�����肵�Ă��邱�Ƃ������悤�ɏ����h�����Ƃ��������B���V�[�Y���̉ΐ�������̂ɂ܂����������炦�����̓V��ƂȂ����B

�@�@�ΐ����B�e�Ɍ��������x�ɒB����܂ł��炭���Ԃ�����̂ŁA���̂���܂���������Ă��Ȃ��t�@�C���_�[�̌����������A�]�����̌����̃`�F�b�N���������Ƃ肪����B������͂���ς肱���łȂ������ᣂƎv�����B

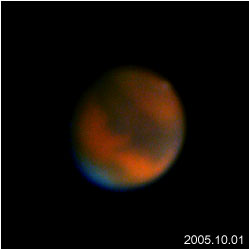

�@�@���悢��B�e���n�߂�B���g���Ă���Q�T�p�����́A�e�T������œ_�������P�Q�T�O�~�������Ȃ��B�T�~���̐ڊ���Y�����Ă��Q�T�O�{�B��ʏ�ł͂P�o�ȉ��ɂ����Ȃ�Ȃ��B������R�{�Y�[���v���X�f�W�^���Y�[���S�{�������Ă���ƃ��j�^�[��Ŗ͗l���m�F�ł���傫���ɂ���B

�@�@����͂�Ƃ肪����̂łQ�D�T�{�o���[�����Y�����Ċg�嗦���グ�A���̕��f�W�^���Y�[���̔䗦���̂Q�{�ɉ����Ă�����Ă݂��B

�@�@���ʂ͏�X���������A�Q�T�O�~�Q�D�T���U�Q�T�{�Ƃ������{���ɂȂ邽�ߓ����ɂ����Ԃ��J������ꂽ�B

�@�@�ʐ^�ł́A�O��̂��̂����傫���Ȃ��Ă��邪�A����͌�҂̎B�e�����ł̂��̂Ȃ̂Ńg�[�^���̔{���łX���قǑ傫���Ȃ��Ă��܂������߁B����قNj}���ɉΐ����߂Â����킯�ł͂Ȃ��B

2005.09.16

�@�@�������ɂX���̐����Ə����͏H�߂��B

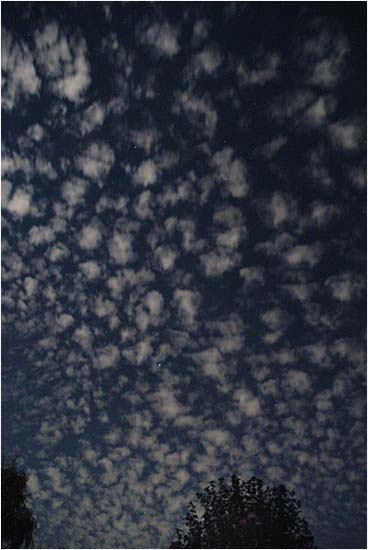

�@�@�������ɂX���̐����Ə����͏H�߂��B�@�@��C�̐F�Ƃ��������������ς���Ă�����A�_�̌`���Ă̂���Ƃ͈���Ă���B���������[���̎����͓��ɂ��ꂪ�킩��B

�@�@�����͂���ȏH�߂�����̗l�q���B�����ʐ^�����ڂɂ��������B

�@�@���̎ʐ^�͂X���P�R���̗[�Ă��_�B���̋�ł͂Ȃ��쓌�̋�ŁA�����ɂ͂����l���������ʂ��Ă���B��������ł��炵�炭����ƁA�n�����̉��ɂ��鑾�z�ɏƂ炳��ē����̋�̉_�����ꂢ�ɐ��܂邱�Ƃ��悭����B�H����~�̎��߁A���̐F�͓��ɐ��F�ɂȂ�悤�ȋC������B

�@�@�E�̎ʐ^�͂X���P�U���̖�B�ʐ^�̌��ʂŒ��ԂƓ����悤�Ɏʂ��Ă��܂����A����͂����l�ɏƂ炳�ꂽ�؉_�B�_�̊Ԃłۂۂ��̂悤�Ɏʂ��Ă���͈̂�Ԗ��邢�̂��D�P���x�K�A��̂ق��ɂ���̂��������̃f�l�u���B���傤�ǂ����l��w�ɂ��ĎB�e���Ă���B���Ԃ̎ʐ^�Ƃ̋�ʂ͘I�����Ԃ��������ߏ�������Ďʂ��Ă��邱�Ƃ�R���g���X�g�������Ⴂ���ƂȂǂ��琄�������Ǝv��

�@�@�ʐ^���N���b�N����Ə����傫�Ȏʐ^����������������B

2005.09.18

�@�@��ӂ͏헤��{�s���ԗ��R���X�^�[�V�����̃{�����e�B�A���ԂƂ������Ƃŏo�����Ă������B

�@�@��ӂ͏헤��{�s���ԗ��R���X�^�[�V�����̃{�����e�B�A���ԂƂ������Ƃŏo�����Ă������B�@�@���_�͋C�S�̒m�ꂽ���F�̂n�N�����A�����́u�X�^�b�t��c�v�ł�����A���ԈȊO�̃����o�[���������Ă����肵�Ă��낢���`���Ă��炢���������B����͂���ȃg�N�����b

�@�@�܂��A�V����ɂ��Ƃs�N���Ȃɂ��n���_���Ă��g���Ă���Ă���B�u���A�]�����̓d���R�[�h���f�������̂Ŏ����Ă���Ă���Ƃ̂��ƁB����Ŋϖ]��̂Ƃ�����Ă��ɂ��B

�@�@���ɖڂɕt�����̂����ۂɏ���ꂽ�X�X�L�Ƃ��c�q�B���������H�̖����Ȃ̂ł����������Ƃ��B���Ă͂n�N�����A�X�X�L��}�����r���ɂ����ځB����y�b�g�{�g���̌��ƒ���Ȃ��ŁA���̂܂܂ł͌y���̂Œ��ɏ�������������ꂻ���ɐ�����ꂽ�̂��������B���̋@�]�̎�͂s�N�������B

�@�@�����Ȃ�A���q����ɂ͉��̕����łЂƂƂ��萯��̉��������̂����A���_�̂n�N�̎w���ł܂���������ɂ��ē��B�C���W�E���q���ƍ��ۉF���X�e�[�V�����h�r�r���P�X���O��ɑ������Ō�����Ƃ����̂��B

�@�@���ۉF���X�e�[�V�����́A������{�l�F����s�m�̖�����劈�����Ƃł����m�̂��ƂƎv�����A�C���W�E���q���Ƃ����̂͂����m�̕������Ȃ����낤�B���ꂪ�Ƃ�ł��Ȃ��q���ŁA���錈�܂������Ԃɂق�̐��b�ԃV���E�X�̂悤�ɋP���Ƃ����q���Ȃ̂��B

�@�@�ǂ����������Ɨ\��Ă���̂ŁA���̋C�ɂȂ�ΒN�ł����Ƃ��Ȃ�̂����A�u���������ɂǂ������Ō�����v�Ɨ\�A�J�E���g�_�E���ł����Ă��̂Ƃ���̎��ԂɌ�������A�\��҂����邨�q�����̑��h�ɂ������፷���͕����ł͂Ȃ��B���̖�A���̑A�]�̊፷������g�Ɏ��̂��n�N���̐l���������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@�@���q���A������A�ނ����R�����قǂ̒S���҂̓\��t���c����u�X�^�b�t��c�v���I���A�X�^�b�t�̒��Ԃŏ����Ă����ΐ��߂Ċy���B���̉ΐ��ϖ]�̂��Ǝ��������y���܂��Ă��ꂽ�̂��M���M���̊ᎋ�h�̂m����B

�@�@�R�O�Z���`�h�u�\�j�A���u�m���������v�̎g����ł���m�����A�ŋ߂͂W�Z���`���܂ł̓�d���̃`���C���i������ƌ��Ă�߂邱�Ɓj���y����ł���Ƃ��B���̂m����̈ē��ŏ����a�ł��y���߂��d�������낢��ē����Ă�������B��������肪�����b�B

�@�@����ȋ�ɁA��ӂ͂��낢��ȓ��Z�i�H�j�������Ԃ̂������ŁA���i�̉��{���̐������y���߂��B�{���Ɂu���ׂ����̂͗ǂ����ԁv�����������B

�@�@�X�X�L�̎ʐ^���N���b�N����ƃC���W�E���q���ƍ��ۉF���X�e�[�V�����̎ʐ^�������B�@�@

2005.09.18

�@�@

�@�@�����́A�����m���H�̖����B

�@�@����Ȃ킯�ŁA���͂Ƃ����ꂻ�̖����̎ʐ^�������������������B

�@�@

2005.09.23

�@�@�܂������l�̎ʐ^�ŋ��k�i���������Ƃ����l�ɐ\���Ȃ��j�����A�܂����炭���ꂻ���ɂȂ��z�C�Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��B

�@�@�܂������l�̎ʐ^�ŋ��k�i���������Ƃ����l�ɐ\���Ȃ��j�����A�܂����炭���ꂻ���ɂȂ��z�C�Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��B�@�@���H���߂���Ɠ��{�t�߂ɂ͏H�J�O��������n�߁u�H�̒��J�v�̃V�[�Y���ɓ���B�����m���C���ɉ����グ���Ă����~�J�O�����A���x�͑嗤�̍��C���ɉ����������Ė߂��Ă��������Ȃ̂����A����܂������Ⴄ�B �i�����ėǂ������ł͂Ȃ��j

�@�@���B�e�������̂����l�A���͂��鐯�c�̂������ɋ����̂��B������A��������Ă�����A�����l�������I�o�I�[�o�[�ɂ��āA����̐��̂��������ʂ��Ƃ߂����Ǝv�����̂������Ȃ�Ȃ������B

�@�@�u�����H�������萰��Ă�݂����Ɍ����邯�ǁv�Ǝv���邩������Ȃ����A����͎ʐ^���悭���u�R�v�̂ЂƂB

�@�@���ۂ͉_�������Ȃ����Ƃ��납�玞�X�`�������l���������߂̘I�o�ŎB�e���A�摜�����ʼn_�Ŕ���ł���w�i��^�����ɂ��Ă��܂��������Ȃ̂��B

�@�@�ł������܂ł��Ƃ����ƍ��B�X�y�[�X�V���g������]�����Ō����炱��ȕ��Ɍ����邩������Ȃ����A�n�ォ��͂܂������Ȃ����i�ł���B�i�����l�Ƃ���̑傫���A����ƍ��P��������̈ʒu�W�������������ʐ^�j

�@�@�Ƃ���ŁA�b�͂܂������ς�邪�A��������Ƃ����b��ɂȂ��Ă�����{���ł��グ���u�͂�Ԃ��v�Ƃ����l�H�q���i�z���g�͐l�H�f���j���A����ƃT���v���̏W���߂����Ă������f���u�C�g�J���v�B������ĂȂ�ƂȂ��C�[�X�^�[���̃��A�C���Ɏ��Ă���悤�Ɍ�����i�������č��������j�͎̂��������낤���H

�@�@�F����Ԃ�Y�����A�C���B�f��u�Q�O�O�P�N�F���̗��v�̓�̕��́u���m���X�v�́A���̉摜����������u���A�C���v�ɕς���Ă��������E�E�E�B�@�@�@�@

2005.09.27

�@�@�����߂ł镗�K�͒������璩�N������ʂ��ē��{�ɓ`������ƍl������B�Ñ�G�W�v�g�ł��L�̖ڂ̕ω������̖��������Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A�L�͌��̐_�̉��g�Ƃ��đ�ɂ��ꂽ�Ƃ�������A���悻���A���p�������ł́A���́u�_�v�Ƃ��Čh��ꂽ�Ǝv����B

�@�@�������A����ł͌��߂邱�Ƃ��u�����v�Ƃ��Ď����Ă���n��͓��{���܂ޒ����������̂ق��ɂ��܂蕷���Ȃ��B

�@�@����ɂ��Ă��A���̋L���Ɍ��钆���̊O����r�͌����Ƃ����ق��Ȃ��낤�B�܂��A�u�����͍ł����ɗ����Ȃ���̂ЂƂv�ƉA������������Ă��鐯���ɂƂ��āA�u�g���悤�ɂ���Ă͐��E����������v�Ƃ����������������Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ����B

�@�@�u�����������v�u����nj����v�B���߂ꌣ�X�����Ƃ�ƕ��������Ȃ��āA�ʂ����āu�O���[�o���v�Ƃ�����̂��ǂ����B�u���Č��������������l������B

2005.10.03

�@�@���j�����畟�����͐ΐ쒬�ŊJ�Â���Ă����u���܂�v�ɂ́A�o���̂��ߍ��N�͋��������s�Q���B����ȂP���A�o���A��̏�����₽��ɍ��ނƎv���Ă�����P��́u�y�Y�ԉΑ��v�̓��������̂�Y��Ă����B

�@�@���j�����畟�����͐ΐ쒬�ŊJ�Â���Ă����u���܂�v�ɂ́A�o���̂��ߍ��N�͋��������s�Q���B����ȂP���A�o���A��̏�����₽��ɍ��ނƎv���Ă�����P��́u�y�Y�ԉΑ��v�̓��������̂�Y��Ă����B�@�@�ԉΌ����ɑ��X�s���ɏW�܂�l������K�ڂɁA�䂪�Ƃɋ}���A�����̎d�x�B�ԉ͌��Ȃ��I�ƌ��߂Ă����̂����A�A�Ȃ��Ă����������u������Ƃ����������v�Ƃ����̂œy�Y�s���]�߂�c��ڂɁB�����͎������N�u�ꉞ�ԉ����ɍs���v�ꏊ�Ȃ̂����A �Ȃ������N�͂����ɂ��l�i�ԁj���s����Ȃ��Ă����B��ꂩ��U�L���Ɖ������߉ԉ̐F�́u�ԕ��Έځv���A���͌��������Ă��畷������Ƃ����ꏊ�Ȃ̂ɁA�ł���B�������A���N�͑ł��グ�Ԋu���啝�ɒZ�k���ꂻ��Ȃ�Ɍ����������������̂ŁA �܂��A�F�������I�Ƃ������Ƃ��낾�����B

�@�@�ԉΑ����I���A��Â��������߂����̂����v����ċv�X�ɂ�����萯���B�x���̑O�̔ӂɂ���Ȃ����V�C�Ȃ�ċv���Ԃ�ȋC�������B�ΐ쒬�ł������ǂ�����̉��Ő��k�`�̉Ԃ��炢�Ă��邱�Ƃ��낤�A�Ǝv���Ă����̂����A���͂��܂�ǂ��V�C�łȂ������Ƃ��B

�@�@�ΐ��������������ėǂ��������̂͂Q���߂����낾�������B�ł��A�o���A��ł������ɓO�邷�錳�C�͂Ȃ��A�R������ɂ͐Q�Ă��܂����B

�@�@�ʐ^�̉ΐ��͍���������̎ʂ肾�����̂ŁA�킴�Ƌ��������摜�ɂ��Ă݂��B�Ƃ����Ă��������Ă���摜�����\�t�g���g���Ƃ����Ɖ��Ƃ��Ȃ�炵���B���A�߂������Ȏq����ɂ��������������˂ɂ͂����قƂ�Ǔ����c���Ă��炸�A�o�邩�o�Ȃ����킩��Ȃ��~�̃{�[�i�X�Ɋ��҂���ق��ɂǂ����悤���Ȃ������B���͂����A�������ƎB�e�����摜��~�ϕۑ����邱�Ƃ������y���݂Ƃ����Ίy���݂��B

�@�@�ʐ^���N���b�N����Ɖΐ��Ƃ��鐯�c�����l�q�i�薼�́u�ΐ��̂����v�j�������B�@�@

2005.10.10

�@�@������J�͗l���������A�Ă���r�����ɂ��Ă���ׂ̋n���C�ɂȂ��đ��������邱�Ƃɂ����B

�@�@������J�͗l���������A�Ă���r�����ɂ��Ă���ׂ̋n���C�ɂȂ��đ��������邱�Ƃɂ����B�@�@���_�̉�������n�߂Ă��炭�����Ƃ��A�Ȃɂ��̓�����₽�����ė��銴��������̂Ɠ����ɁA�ڂ̑O�����F�������������B �u�n�`���I�v�Əu�ԓI�Ɏv���A���������o�����B�����Ȃ��璎�������������̕ӂ�������Ɖ������������Ă���B������K���ŐU�蕥���ĂP�T���[�g���قǓ����U��Ԃ�ƁA���������ӂ�Ƀn�`���Q��Ĕ�щ���Ă����B�Ă̒菬�^�̃X�Y���o�`�������B

�@�@�Ă̊ԁA��N�Ȃ班�Ȃ��Ƃ�����ȏ�͑������蕥���Ă������A���N�͖Z�����̂Ə����̂Ƃɂ��܂��āA�ق����炩���ɂ��Ă����B������悢���Ƃɑ�������Ă��܂����炵���B

�@�@���͎��͂P�O���N�O�A�n�`�ɏP��ꉽ������������S�g�ɔ��]���o���A�a�@�ɋ삯���ݓ_�H��ł��Ă���������Ƃ�����B���̂Ƃ��A��Ȃ��݂̐搶�̊炪���ɂȂ��������������ƂƁA�����Ԍ㗎�������ĕa�@���o��Ƃ��A�搶����u���x�h���ꂽ�玀�ʂ�v�ƌ����Ă����B

�@�@�C�ɂȂ��Č�Œ��ׂ���A�n�`�̓ł͍R�̂����₷�����ꂪ�ꐶ�c��B���̂��߉��x���h�����Ƒ̂��O��ȏ�ɔ��������Ɏ��邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ������B

�@�@�����ɏ��h���ɓd�b�����āA�P�������肢����ƂƂ��ɁA�_���̂ނ��������w�Z�̒ʊw�H�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�q�������ɖ�����̂��Ƃ������Ă͂Ɗw�Z�ɂ��d�b�������B

�@�@���炭���ċ삯�������h�������_��������o�����I�̑��̓T�b�J�[�{�[�����炢�̑傫���B�{�苶�����n�`�����C�A�������h�앞�̏ォ��ނɍU�����J��Ԃ��Ă����B

�@�@���������Ƃ��̗l�q����Ŏv���Ԃ��Ă݂�ƁA�ǂ����Ďh���ꂸ�ɂ��̂��{���ɕs�v�c�ŁA���x�l���Ă��w������v��������B

�@�@�Ƃɂ����A���ɂȂ�Ȃ��Ă���Ŗ{���ɂ悩�����B�����̊Ԃ͖{���Ɏ���d�ł��饥��B�ӂƃp�L�X�^���̑�n�k�̔�Ў҂̂��Ƃ��v���o���ꂽ�B

�@�@�ʐ^�͖I�̑������o�������h�����B�i�ʐ^���N���b�N����Ƃ����ꖇ�j

2005.10.13

�@�@����͑S���̏o�悩��l���W�܂��c������A��͍��e��ƂȂ������ߋA��x���Ȃ����B�Ƃ��낪�v���Ԃ�ɂ�����Ɛ���n��A�������Ȃ��ŐQ�Ă��܂��̂��ǂ����Ă��ɂ����Ȃ��Ă��܂����B

�@�@����͑S���̏o�悩��l���W�܂��c������A��͍��e��ƂȂ������ߋA��x���Ȃ����B�Ƃ��낪�v���Ԃ�ɂ�����Ɛ���n��A�������Ȃ��ŐQ�Ă��܂��̂��ǂ����Ă��ɂ����Ȃ��Ă��܂����B�@�@�������A�C���͂��܂�悭�Ȃ��A�������܂ʼnΐ��摜�̍���������Ă����̂����ǂ����Ă����ɂȂ���̂��o���Ȃ������B����A���̂��ꂢ���͂��Ȃ�̂��̂ŁA�v���Ԃ�ɐ��_��c�A��d���Ȃǂ�K�˂�u����U���v�����Ă��܂����B

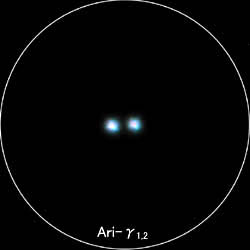

�@�@����Ȓ��Łu�������v��Ԃ̂��C�ɓ��肪�ʐ^�̓�d���B���̖��O�͂��Ђ����̃����B�M���V���_�b�ł͋��̖є�������炢�r�������Ȃ̂����A���̐��͂��̗r�̕@�̓�������Ɍ����Ă���B��ʂɂ��̐����̐��̖��邢���Ƀ��A���A������ƌď̂��������A�����͂��Ђ����ŎO�Ԗڂɖ��邢���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�@�����Ă��̓�d���́A��̐��̖��邳���قȂ�A�܂��F���قȂ����肵�āA�����͂��̑Δ�̖����y���ނ킯�ł���B�Ƃ��낪���̃����̂悤�ɐF�ƌ������邳�ƌ����A�܂������Z��Ɍ������d���̓`���b�ƒ������̂��B���邳��F�̈Ⴂ����u�e�q�̂悤���v�Ƃ��u���l���m�̂悤���v�Ƃ��A���낢��ɃC���[�W���L����̂����A ����قǎ��Ă���ƂȂ�Ƃ��Ƃ����炢���̂��l���Ă��܂��B�����݂�����ǁu���ǂ��̑o�q�����v�Ƃ����Ó��ȂƂ��납�Ȃ��B

�@�@�F�͎ʐ^�ɎB��Ƃ��̂悤�ɐ��ۂ��ʂ�̂����A���ۓ���Ō��������ł́u�����v�B����z���g�Ɂu���������v��ł���B �@�@

2005.10.16

�@�@��T�̓��j���A���ΐ��̉�̗��Łu�킢�V���v�Ƃ������̂��b��ɂȂ��Ă����B

�@�@��T�̓��j���A���ΐ��̉�̗��Łu�킢�V���v�Ƃ������̂��b��ɂȂ��Ă����B�@�@���t���炷��ƁA�܂����̂������Â��V���i���̔����j�A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���B�����A���̈ʒu����ϋ����[���A�}�j�A�̊Ԃł͒��L���Ȃ����ˍ��̂l�Q�V�u�A���C���_�v�̂��������Ƃ����̂��B

�@�@�܂�A�t����Ăɂ����āA���E���̐������召�̖]������J�����ł���ł������I�Ƃ������炢�A������B�e�����肵�Ă��鐯�_�Ȃ̂��B�ɂ�������炸�C���t�����̂͂ق�̂킸���̊ϑ��҂ɂ����Ȃ��B�u���䉺�Â��v�̓T�^�݂����Ȃ��b�Ȃ̂��B

�@�@�������A������Ɩ]�����Ŕ`�����画�邩�ƌ����Ƃ����������Ȃ��B�u�킢�v�Ƃ������炢�Â��̂ŁA���ʂ̖]�����œ���Ō����̂ł͂ƂĂ����������Ȃ��B�`���b�Ƒ傫�߂̃J�����ŎB��Ȃ��Ǝʂ�Ȃ��Ƃ������x�Ȃ̂��B

�@�@�����O�u��������ƁA�����Ɏ����b�ɂȂ��Ă��܂����k�Ȃ̂����A���͊��������ƂɎ������̂W���ɎB�����摜�ɂ��ʂ��Ă����̂��B

�@�@����Ԃ̏��Ȃ����̉āA�����l�������Ă����\���Ȃ��ɂ��̂l�Q�V���_�����L�ɂȂ��ĎB�e���Ă����̂��B�ŁA���̘b���đ������ׂĂ݂���u������!�v�Ƃ�������B

�@�@���̎ʐ^���N���b�N����Ƒ傫�Ȏʐ^�Ō�����B

�@ �@�@�E�̎ʐ^�͈��ӂ̉ΐ��B����ł͂Ȃ��Ȃ��͗l���m�F���Â炢��Ԃ������̂����A�v�������ǂ��ʂ��Ă���B

2005.10.18

�@�@���ꂿ���S�����I�B���f�ł���Ȃ̔������Ⴂ�܂�������B

�@�@�V�C�̈��������������̂ŁA�������V�тɑ����Ă��܂��A�܂�l�b�g��I�[�N�V�����ɂ͂܂荞�݁A�����Ă��܂����̂�����B

�@�@���ꂿ���S�����I�B���f�ł���Ȃ̔������Ⴂ�܂�������B

�@�@�V�C�̈��������������̂ŁA�������V�тɑ����Ă��܂��A�܂�l�b�g��I�[�N�V�����ɂ͂܂荞�݁A�����Ă��܂����̂�����B�@�@�`���b�ƌ���킩��܂���ˁB���P�b�g�̌`�������]�����B���̏�Ԃō�������T�O�������ĂƂ��납�ȁB���P�b�g�̐�[���͖]�����̊W�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�G�b�H�����炩���āH�A�Ȃ��Ȃ��̏��������͂����ā��R�C�O�O�O�I�ŗ��Ƃ��܂����B

�@�@���a���V�����ŏœ_�������T�O�Omm�B�ō��{���R�V�T�{�I�Ƃ����܂����B�ł��}�j�A�̎����C�ɓ������̂͂��̂������ǂ��ƁA�Œ�{�����Q�T�{�܂ʼn����Ă��邱�ƁB�Œ�{�����ɗ͉����Ă�����Ă��Ƃ́u���̌�����m���Ă���l�ԁv������Ă���ƍl�����邩��B

�@�@�Ƃ܂��A�����͌����Ă��������ł���ׂ������̒��͂��̃s�J�s�J�B�����������܂��������Ȃ��܂o�ׂ���Ă��邩��A��b�m�����Ȃ��Ĕ������l�́A�����ƂƂ�ł��Ȃ�����������i�����Ȃ���������Ȃ��j�̂ł͂ƐS�z�ł��B

�@�@���ꂩ�番�����ē����̉������h�������A����������������A�t���t���̉ˑ�̐U�����ǂ�����ė}���邩�l������A�������Ō�͐���������ƁA�R�O�O�O�~�ł͔����Ȃ��y���݂�����҂��Ă���킯�ł��B

�@�@���S�҂̊F���������ɂȂ�̂́A�����u���\�������I�v���Č����Ă���̂ق������������m��܂���ˁB

�@�@�ł��A�����Ȃ�������ǂ�������āH

�@�@�����Y�̏C�������ɏo�����Ȃ��E�E�E�B��������P���~�ȏォ���邾�낤�Ȃ��E�E�E�B�j���Ăւ�ȏK���������Ȃ�����@�@

�@�@����A�悭���ׂĂ݂���ǂ����K�^�C�ɑ��Ď僌���Y�̏œ_��������������悤���B���@����v�Z���Ă݂�ƁA�僌���Y�ɂ�70�~���œ_�����T�O�O�o�i�e�V�D�P�j�̂��̂��g�p����Ă��邪�A���ۂ̐v�ł͏œ_�����S�Q�O�o�i�e�U�j�������Ǝv����B ���̂��߃s���g�������ɂ͍������A���������僌���Y���W�߂������قƂ�ǎ̂Ă��Ă��܂��Ă����ԂƂȂ��Ă���B�Ƃ������Ƃł��́u�]�����v�́A�������p�������Ē������邩�A�ǂ����炩�e�U�̋���T���o�����A�͂��܂��N����p�ȕ��ɖ����Ȃ����Ă��炤���̂����ꂩ�̑���u���Ȃ��� �܂Ƃ��Ȋϖ]�ɂ͎g���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���w������������Ă�����͂��̓_�\�ɂ����ӂ��ꂽ���B

2005.10.25

�@�@����n�`�ɏP��ꂻ���˂��b���������A���͂��̂Ƃ��뉽���ƕs�^�����ŋC���߂����Ă���B

�@�@����n�`�ɏP��ꂻ���˂��b���������A���͂��̂Ƃ��뉽���ƕs�^�����ŋC���߂����Ă���B�@�@��L����ƁA�ΐ��B�e�p�̃f�W�J�������A�����@��̒��Â����Ƃ��낱��܂��s����炯�̕i�ŁA�B�e�ɔ��ȍ�����������Ă���B�]�����̓d���ł���o�b�e���[���ˑR����ł��܂����i�������V�������B�\���̌Â��o�b�e���[�����Ȃ����Ă���l�q�j�B �ȑO�����ɓ����Ă��������������u���A���炭�g��Ȃ��ł����炤�܂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����������Ă�����ɍ��x�̓R���g���[���[�ɕs�����i������̓��[�J�[�ɏC���ɏo���Ȃ��Ǝ���Ȃ��j�B����ɁA�Ԃ̃_�C�i�����x���g���ꂽ�B������C���ɏo���������A�邵���A���Ă���Ȃ��̂ł�����o���Ȃ��ł���B�z���y�̍X�V�Ɏg���Ă���u�e�e�e�s�o�v�\�t�g���g���Ȃ��Ȃ����B �ȂǂȂǁB����ɐl�ԊW��d����̃g���u�����܂߂�ƁA�����z�c�����Ԃ��ĐQ�Ă��܂������悤�Ȉ��W����C�����ɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�u�d�Ȃ�Ƃ��ɂ͏d�Ȃ�v�Ƃ͌������̂́A�悭���܂��Ɗ��S���Ă��܂��B

�@�@�ʐ^�͍��̉ΐ����B�����͂܂��ȉ摜�������������W�߂Ă���ƍ��グ���B���������A���̉摜�����Ɏg���Ă���t�H�g�V���b�v�\�t�g�������ł܂��Ă��܂��g���u���������Ă���̂��B

�@�@���A�z�v�y�X�V�ł��Ă���āH�E�E�����A����ƃv���o�C�_�̃z�v�y�ɍX�V�p�̃R�[�i�[������̂������ĉ��Ƃ����̂��ł��鎟��B�����A���̕s�^�A���܂ő������Ƃ�祥��B

2005.10.29

�@�@�Г��Q���Ԉȏ�Ƃ����������ʋ��n�܂��đ��V�����B������y���猾��ꂽ���Ƃ������ēd�Ԃ̒��Ŗ{��ǂނ��Ƃɂ����B

�@�@�Г��Q���Ԉȏ�Ƃ����������ʋ��n�܂��đ��V�����B������y���猾��ꂽ���Ƃ������ēd�Ԃ̒��Ŗ{��ǂނ��Ƃɂ����B�@�@�Ƃ����Ă��A�u���w�ϓǁi��ǂ��j�x�v�����F���A�������܂܂قƂ�ǖ{��ǂ܂Ȃ����̂��ƁA�킴�킴����Ȃ��Ă��{�͎R�̂悤�ɂ���B���̂ق�������Ԃ����{�̎R�̈�p�������ÂE���o���Ă͓ǂ�ł��鎟��B

�@�@�ŁA���ǂ�ł���̂��薼�́w�v���C�x�[�g�Ȑ���x�Ƃ����G�b�Z�C�W�B���̃y�[�W���w�ł�����܂��Ɂx�R�[�i�[�ł����Љ�̂Ƃ���{����q�q����Ƃ��������������ɂȂ��Ă���B

�@�@�킴�킴�Љ�Ă���̂����炳���������A�ËL����قǓǂ̂��낤�Ǝv���邩������Ȃ����A���͉��߂ēǂ�ł݂ĂقƂ�ǓǂL�����Ȃ����ƂɋC���t�����B�ǂݓ����������炲�Љ���͂��Ȃ̂ɁA�ł���B�u���悢��{�P������Ă������v�Ɯ��R�Ƃ������B

�@�@�ł��A�ǂݐi�߂Ă��������ɂ������̂��ƂɋC���t�����B

�@�@���ɋ@�m�ɕx�������o���錾�t�̐��X�B����炪���̃y�[�W�̒��̑薼�⌾���ɂ��Ȃ�g���āi���āj����Ƃ������ƁB�����Ă��̂������̓I�ȗႪ�A�킽���������u�����l�v�ƌĂ�ł��邱�Ƃ��낤�B

�@�@�ޏ��́u���̋G�߂Ɂv�Ƃ�����߂̒��Łw���������ǂꂭ�炢�̐l���A���ł��u�������܁v�Ȃǂƌh�̂��ŌĂԂ̂��낤���B���̂�������ɂȂ��Ă��܂���������Ȃ��B���͌��A�����̌��B�E�E�E�x�ƁA�ǂ�ǂ��a���ɂȂ��Ă�������Љ��Q���Ă���B

�@�@�����l�Ɍ��炸�A�u�����l�v�u���V���l�v�u�����l�v�A�͂Ắu���сv��u���V�v�Ɏ���܂ŁA���{�l�͂��܂��܂Ȃ��̂Ɍh�̂����A�h���A��ɂ��Ă����B����͎��������{�l�̎����Ă͂Ȃ�Ȃ���ȁw�����x�Ȃ̂ł͂Ȃ��̂��B

�@�@�Ȃ�ƂȂ��u���v�ƌĂт��Ă�̂ɋC�������Č��������Ă����̂����A���͔ޏ��̂���Ȍ��t�ɒm�炸�m�炸�������Ă����̂�������Ȃ��B

�@�@�w�v���C�x�[�g�Ȑ���x�͂P�X�X�T�N�̔��s�����炩�ꂱ��P�O�N�O�B���ɂƂ��Ă̂��̂P�O�N�́A�܂��Ƃɂ��������̒��ɂ����Ȃ��������Ƃ����X�Ɓu���̌��v�ƂȂ����P�O�N����������A�����́u�{�P�v�͋����Ă������������ƈ��Ȃ���ޏ��Ɏӂ��Ă���B

2005.10.30

�@�@�܂��͎ʐ^�������������������B��������Ă��锒�����̈�{��{���݂�Ȗ]�����B���ɂ͍������̂����邵�A��ʊO�̉E���ɂ������ɂ����͏��Ȃ����̂̂���ɕ���ł���B

�@�@�܂��͎ʐ^�������������������B��������Ă��锒�����̈�{��{���݂�Ȗ]�����B���ɂ͍������̂����邵�A��ʊO�̉E���ɂ������ɂ����͏��Ȃ����̂̂���ɕ���ł���B�@�@����͍��A�Ȗ،��͑����s�̎R���u���c��_���v���̒��ԏ�ŌJ��L����ꂽ���i�ł���B

�@�@���͂���A�����Ԃ��u�K���[�W�j�`�s�n�v������u�k�y���ϑ����v����̌Ăт����ŏW�܂����u���D���v�i�Ƃ������u�]�����D���v�j�̖ʁX���������]�����̐��X�ł���B

�@�@��l�łR����S����������c�����m���������߁A�W�܂����l���̂Q�`�R�{�̐��ƂȂ�������B���������������̉ΐ��̍Őڋ߂̑O���B�]�����̖C�����ׂčŐڋ߂̉ΐ����}�����Ƃ��Ƃ��Ă���}�Ɍ�����B�Ǝv���B

�@�@�������A���ۂ͎����̎����̖]�����i�ǂ�������Ƃ��������łȂ��������Ƃ��Â��Ƃ��́j����������āA�]�����k�`�ɉԂ��炩�����Ƃ����u���I�^�N�v�̏W��Ȃ̂ł���B

�@�@�ʔ����̂́A���l�����͒m�荇�����m�Ȃ̂����A�S�̂ł͏��߂ďo������o�[�Ȃ̂��B�F�B�ɐ����������炻�̗F�B���F�B�ɐ��������ĥ���A�Ƃ���悠���Ƃ����Ԃɂ��ꂾ���̐��ɂȂ��Ă��܂����̂��B�������A����͍~���m���������A�Q���҂݂͂ȉJ�ɍ~����̂��o��ŏW�܂����Ƃ����A�������悤�ȁu�����v�B�Ȃ̂ł���B

�@�@����ɂ��Ă��A��͂�]�������o��������ɂ͐���`���Ă݂����̂������Ȃ瓖�R�̐l��B

�@�@����Ȃ݂�Ȃ́u�C���v�ɋ߂��肢���V�ɓ͂����̂��A���Ԃɂ���P���ԂقǂƂ͂����A�Ȃ�Ɩ��V�̐�����ɍL�������̂��B�Őڋߒ��̉ΐ��͂��Ƃ��A�H����~�̐��_����c���������d���A����߂��͓y���܂ő����Ɋy���ނ��Ƃ��o���A����ȏ�]��o�`�������肻���ȍK�^�Ȗ�ƂȂ����B

�@�@������������������l�͂��Ƃ��A�����͕��������炽������̖]�����������ċ삯�����n������͂��߁u��ʂ̖]�����v�������Ă��Ă��ꂽ�F����ɐS���犴�ӂ������B

2005.11.05

�@�@�ʐ^�͏H�̐����y���Z�E�X���̃Ð��B���傤�ǃy���Z�E�X�̌�둤�̑��̂Ђ�������ɂ���R�������B(�ʐ^���N���b�N����ƃy���Z�E�X���̃y�[�W�ցB���̐��������āA�v���Ԃ�Ƀ`���b�g�X�V)

�@�@�ʐ^�͏H�̐����y���Z�E�X���̃Ð��B���傤�ǃy���Z�E�X�̌�둤�̑��̂Ђ�������ɂ���R�������B(�ʐ^���N���b�N����ƃy���Z�E�X���̃y�[�W�ցB���̐��������āA�v���Ԃ�Ƀ`���b�g�X�V)�@�@���̐��͖��邳�̍����傫�ȓ�d���ŁA���a���������]�������ƈÂ������̐��̂ق��͌����Ƃ��Ă��܂���������Ȃ��B�ł����̂����̐��̐F�ɂ��Ђ����ڂ������������B���̂S�T�Z���`�]�����ɂ��݂��Ăł͂��̐������F�Ɍ�����̂��B

�@�@���邭�Ĕ������̂��ɂ���Â����Ȃ̂ŁA���̐F�ɘf�킳��ĐԂ����ɐ݂�������̂��A���̋t�ɐ����ɍ����������Ă��������邾���Ȃ̂��A�Ȃ�Ƃ��悭�킩��Ȃ��B�ʂ̔ӂɒ��߂���ʂ̐F�Ɍ����邩������Ȃ��B����ȗ���Ȃ��������Ȃ̂ŁA���҂��Ă݂������Č������炲�߂�Ȃ����Ƃ����ق��Ȃ��B

�@�@�ł��A�ʐ^�ł����݂������Ďʂ��Ă���̂ŁA���̖ڂ��܂�ł͂Ȃ���������Ȃ��B(���ꂪ���F�Ɍ����邩�ǂ����͖�肾������B)

�@�@�H����������[�܂�A���ӂ͒g�[���ق����Ȃ���������Ă��钆�ŁA���܂�ǂ��Ȃ��V�C�\������S�ɂЂ�����Ԃ�����ѐΘA�x�̐��V�͖{���Ƀ��b�L�[�Ȃ��Ƃ��B

�@�@�������āA������x����̓��������Ă��ꂽ�碎U�ࣂࢊ�蓹����ł���̂����A���N�͉Ă��炸���ƓV�C�������A�{���ɐ����������̔N�ł���B

2005.11.06

�@�@��ѐΘA�x�㔼�̂T���A�v���Ԃ�̢���ꣂɕ�����Đ����̎ʐ^���B�肽���Ȃ���X�^�[�V����ɍs�����B

�@�@��ѐΘA�x�㔼�̂T���A�v���Ԃ�̢���ꣂɕ�����Đ����̎ʐ^���B�肽���Ȃ���X�^�[�V����ɍs�����B�@�@�Ƃ��낪�A�����̓��ԃX�^�b�t���Q���ɑ��R�O���߂����q����̗\�����Ă���Ƃ����B��������X���܂ł͂��q����̎��ԣ�Ƃ������Ƃ͐S���Ă���̂ŁA���Ԃł͂Ȃ��Ă����R��`�����ƂɂȂ����B

�@�@����ɂ��Ă����̔ӂ̂��q����͉^���ǂ��I�����A���̉Ă̊Ԃ��q����ɂ܂Ƃ��Ȑ����y����ł��炦���͈̂�ӂ���ӁB��͓܂�A�Ђǂ��Ƃ��͓y���~��Ȃ�Ă��������������B

�@�@�����X�^�b�t���A�v���Ԃ�̉����ɏ�@���B������������̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炢�����ȕ������Ă�������B

�@�@���̒��ɂ͐�����̃R�[�i�[�ł��Љ���u���ǂ��̐��v(10.13)��u�ނ炳���̐��v�i11.05�j�����R�܂܂�Ă����B������̂悤�ȁu�I�^�N�v�����̑Ώۂ̏ꍇ�A�����͂܂��������҂����u����ꐯ�����Ă���Ȃ��̂����Ċ��ł�������v�Ɠ������ȉ���ōς܂��Ă���B�Ƃ��낪�A

�����ɂȂ����l�����̑������A���炭�̒��ق̌�u�����킢���`�I�v�Ɣ��ΐ⋩�B�܂��ɍő勉�̖J�߂̌��t�������������B

�@�@���̒��ɂ͐�����̃R�[�i�[�ł��Љ���u���ǂ��̐��v(10.13)��u�ނ炳���̐��v�i11.05�j�����R�܂܂�Ă����B������̂悤�ȁu�I�^�N�v�����̑Ώۂ̏ꍇ�A�����͂܂��������҂����u����ꐯ�����Ă���Ȃ��̂����Ċ��ł�������v�Ɠ������ȉ���ōς܂��Ă���B�Ƃ��낪�A

�����ɂȂ����l�����̑������A���炭�̒��ق̌�u�����킢���`�I�v�Ɣ��ΐ⋩�B�܂��ɍő勉�̖J�߂̌��t�������������B�@�@�ʐ^���́A���X�^�[�V����ɍs���r���A�����l�Ƌ���������ł���̂������Ă���ĂĎԂ��~�߃p�`���I�i�摜���N���b�N����Ƒ傫�ȉ摜�Ɂj

�@�@�ʐ^�E�͂S���B�e�̉ΐ��B�C�������������Ă��č���������̎ʂ肾�Ǝv���B

2005.11.09

�@�@��ӂ͉����Y�̂قƂ�Łu�s���u���v�I�Ȋϖ]������`���ɎQ�������B

�@�@��ӂ͉����Y�̂قƂ�Łu�s���u���v�I�Ȋϖ]������`���ɎQ�������B�@�@�Q���҂͂Q�O�l�قǂŁA�����Ȏq�ǂ��͂ЂƂ�����炸�A�����N�̕����܂ޑ�l����̒������ϖ]������B

�@�@�\�������o�[�������������ɁA����܂łȂ������悤�Ȍo���������Ă�������B����͂��̂��b�B

�@�@�܂��ŏ��ɋ��������Ƃ����A�ڊᕔ��`�����Ƃ��Ė]����������ʼn����Ă��܂��A�����Ă��܂������̐ڊᕔ��ǂ������Ė]�����ƈꏏ�ɉ���Ă���l����������ꂽ���ƁB�������S���̂P��]�قǂ����A���̗l�q�����������Ď��炾���������Ă��܂����B

�@�@����́A�g�����]�������Œ葕�u�̂Ȃ��u�g�g���]�����v���������߁A�`���b�g�G���������œ����Ă��܂����ƂɌ���������̂��� �A�����ЂƂA�Â��̒��ł́A�l�Ԃ͉����ɐG���Ă��Ȃ��Ƒ̂̃o�����X��ۂ̂�����Ƃ������Ƃ�����悤���B������Ƃ��֎q�Ƃ����܂���̂����ɗp�ӂ��Ă����z�����A���ɍ���҂�����ϖ]��ł͕K�v���Ǝv�����B

�@�@���ɁA�W�[���Ɩ]������`������A���s�������Ɂu���́`���͂�����������ǁA������ǂ����ԂƐ����ɂȂ��ł����H�v�B�����悤�Ȃ��ӌ��Łu�ΐ��Ƃ����Ƃ��͌����Ă��������ł����A���������傫�Ȗ]�����������Ă��Ă���̂ɁA�����͌����Ă���Ȃ���ł����H�v���Ă̂��������B��������������l�����l��������̂��B����ɂ��`���b�g�����Ă��܂����B

�@�@���ǂ���ǂ�Ɂu���̂ł��ˁA�����Ƃ����̂́A�L�����Ɍ����Ă��閾�邢�����Ȃ��ł��낢��Ȃ��̂Ɍ����Ă����̂Ȃ�ł��B�]�����͋t�ɂ���ȋ����͈́i�w�ŗւ���������Ă������Ȃ���j���g�債�Č�����̂ŁA����������@�B�ł͂Ȃ���ł�����v�B�ł����q����A�u���������Ȃ�ł����v�Ƃ����Ȃ��� �u�����������Ă��炦�Ȃ������v���Ƃ��Ȃ�Ƃ��s�����Ƃ�������Ō�܂ł��Ă���ꂽ�B

�@�@�܂��l���Ă݂�A�p�\�R�����͂��߂ĐG��������A�}�E�X���̃J�[�\�����̂Ƃۂ�ۂ��Ă��Ȃ��킩�炸��⊾�������Ă����킯�ŁA�܂����t�̈Ӗ������ݍ��ނ̂���Ȃ̂��B�܂��āA����]�����̒m���͗������킩��Ȃ����ɂ悭���������A�z�������܂������҂��c���ł���킯�ŁA����Ȍ����𗣂ꂽ�u����ρv�����\�ז������Ă���悤���Ǝv�����B

�@�@�����ЂƂ́A�T���ڂ̂����l�i�`���b�g�������O�����j�����Ă�����Ă�����A���邨��������u����͌��̈ꕔ�ł���ˁH�v�ƕ����ꂽ�̂����A������������B�u�����Ă邩��S���ł͂Ȃ��E�E�E�v�ł��u����̒��ɂ͂����ۂ肨���l�i�̑S�́j�������Ă���E�E�E�v�B�Ȃ�Ɠ�������ǂ��̂������Ă��邤���ɂ��̂���������A�ǂ����ɍs���Ă��܂������A��͂�C�ɂȂ�������ł͂������B

�@�@���낢�땪�����Ă������ł��A��������f�p�ȋ^��Ƃ������̂��܂��܂��������邱�Ƃ��v���m�炳�ꂽ�邾�����B

�@�@�ʐ^�́A����Ȋϖ]����I�������ƁA�����Y�̑Ί݂��珸���Ă����I���I�����B�v���̂ق���ꂽ����B

2005.11.11

�@�@�ʐ^�́u�ڋʐe���v�̂悤�ȋ@�B�́A�Z�K�g�C�Y�����̉Ă���̔����n�߂��ƒ�p���e�@�u�z�[���X�^�[�v�Ƃ������́B

�@�@�ʐ^�́u�ڋʐe���v�̂悤�ȋ@�B�́A�Z�K�g�C�Y�����̉Ă���̔����n�߂��ƒ�p���e�@�u�z�[���X�^�[�v�Ƃ������́B�@�@�Տꊴ���ӂ��v���l�^���E���u���K�X�^�[�v�̐���҂Ƃ��čŋߋr���𗁂тĂ���啽�M�V���Ƃ̋����J���A�Ƃ����蕨����Ƃ������������Ă��傻����Ŕ����Ă���u���狳�ށv�̃v���l�^���E���Ƃ͂�����Ǝ���������Ă���B

�@�@���m�͎����B�ڋʐe���̎ʐ^���N���b�N���Ă������������B���ꂪ�䂪�Ƃ̉����V�䂢���ς��Ƀz�[���X�^�[�����e�������B���ʎs�̂���Ă���v���l�^���E���̐��̐��������������S�Ȃ̂ɑ��P�����̐��𓊉e���鎖�ɂ���ē������̗͂������ɂ����ڂ������������B

�@�@���́u��������v���ꂵ���ł����ɁA���̉Ă̔����J�n����ɔ����B���̂��͈̂ꃖ���ȏ�O����\�Ă����Ă���Ǝ�ɓ������B�܂��A�l�b�g�Łu�z�[���X�^�[�v�̒ʔ̂��������Ă݂Ă��قƂ�ǁu�i�ꒆ�v�ƂȂ��Ă���悤���B

�@�@���́A����������R�́A�ϖ]��Ȃǂœ܂����肵�Đ��������Ȃ������Ƃ��A�����ł��K�b�J�������C���������炰�Ă��������Ǝv�������炾�B�����Ă��̃z�[���X�^�[�͂��̖�ڂ��\���ɉʂ�����A�C�e�����Ǝv���B

�@�@�Ƃ��낪�A�`���b�g�ӊO�������̂́A���ꂪ��ɓ����Ă������͎̂��͂킪���[�a�������̂��B�z�[���X�^�[���͂��Ă���Ƃ������́A�ޏ��͖��ӂ���ʼnf���o���ꂽ����߂Ȃ���Q�Ă���B�i�P�T�`�U�O���̃^�C�}�[���t���Ă���̂��j������������悤�ɐQ��O�ɓ��e���Ē��߂Ă���̂����A�ߊ�ŗ����̔߂����B���K�l���͂������ڂɂ̓{�P�{�P�̐��������Ȃ��B�ڂ̗ǂ��ޏ������������܂����B�@�@

2005.11.13

�@�@���́A�{�����e�B�A�Ŋϖ]��̎�`�������Ă��鋌���a���i���݂͏헤��{�s�j�̓V����u���X�^�[�v�ɁA�]�����̃����e�i���X�̂��ߐ�T�ɑ����čs���Ă����B

�@�@���́A�{�����e�B�A�Ŋϖ]��̎�`�������Ă��鋌���a���i���݂͏헤��{�s�j�̓V����u���X�^�[�v�ɁA�]�����̃����e�i���X�̂��ߐ�T�ɑ����čs���Ă����B�@�@�V����ɂ��Ƃ��łɊϖ]��͎n�܂��Ă���A���̉�������鉺�̕����͑吨�̂��q����ł����ς��B���T���q�������Č��\���Ȃ��Ǝv���Ă�����A�]�����̂��鉮�ォ����b�����B�u�܂����v�Ǝv���ď����Ă����ƁA�Ȃ�ƁI����ɂ����q�������ς��I�B

�@�@�������A���̑吨�̂��q����̑Ή����Ȃ�ƂQ���̓��ԃX�^�b�t�����ŁA�����ʂ�Ă�Ă������Ő萷�肵�Ă����̂��B

�@�@�]�����̃����e�i���X�ǂ���ł͂Ȃ��B�ӂ���Ɏ�`�����Ƃ�`����̂����������ɁA�����h����𒅍��݁A�]�����ւ̐��̓������́A����̉�����̂ɉ�������B

�@�@���̎��_�̂��q�����T�O���B�ӂ���ɕ����A����ɂ��ƂŎ��Ԃ����炵�ė��Ă����l�ɂ��肢�����c�̂�������g����̂������ŁA����͂�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ������Ƃ��킩�����B���̏�A���Ԃɉ����𗊂ɂ͗��̂������ԂɊԂɍ����悤�ɗ��Ă����ۏ͂܂������Ȃ��炵���B���͍Г�ɂ������ɔ�э���ł��܂����̂��B�ł��������A���Ԃ̂ӂ���ɂ���~����I�ȑ��݁B

�@�@���̎��_�̂��q�����T�O���B�ӂ���ɕ����A����ɂ��ƂŎ��Ԃ����炵�ė��Ă����l�ɂ��肢�����c�̂�������g����̂������ŁA����͂�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ������Ƃ��킩�����B���̏�A���Ԃɉ����𗊂ɂ͗��̂������ԂɊԂɍ����悤�ɗ��Ă����ۏ͂܂������Ȃ��炵���B���͍Г�ɂ������ɔ�э���ł��܂����̂��B�ł��������A���Ԃ̂ӂ���ɂ���~����I�ȑ��݁B�@�@���̓��֓�����ɂ́u�،͂炵�v��ꍆ���������Ƃ̂��ƂŁA�R���ɂ���V����̉���͐^�~�̂悤�Ȋ����B���̂������ł��ꂢ�ɐ���n����������̋�������Ղ�y���F����ɂ́A���̏��g�[�̕����������ő̂����߂Ă�������̂����A���x�͋C�����悭�Ċ��������A��C�ɂȂ�Ȃ��ł���B�����ցA��قǂ̑҂��Ă��Ă�������c�̂�����Ă�������A�V����͍Ăуp�j�b�N�B �҂��Ă���Ԃ����������オ���Ă������������悤�ŁA�N�z�̕����������Ƃ������đS�̂Ƀe���V�����������B���̏ꍇ�q�ǂ�����l�i�I���W�j�̂ق��̎��̂��S�z�ɂȂ�B

�@�@����Ȓ��A����Ɖ����̃X�^�b�t�������B�I���\�莞����啝�ɒ��߂����P�O���߂��Ɋϖ]��I�������B

�@�@���̔ӁA���X�^�[�V����̒ʏ�ϖ]��ł͉ߋ��ō��̂V�O�������L�^�B��ꂽ���ɂ��u������`!�v�Ƃ����[�������c�����B���₠�A�X�^�b�t�̂��ӂ���A�z���g����J�l!

�@�@���̎ʐ^�́A���̋A��i�钆��1������j�ʂ肩�������Ή��s�͗�����̗���Ɖ����}�g�R�B���P�O���ڂ̂����l�ɏƂ炳��Ē��Ԃ̂悤�Ɏʂ����ʐ^���摜�����ʼn��Ƃ��u��炵���v�d�グ���B

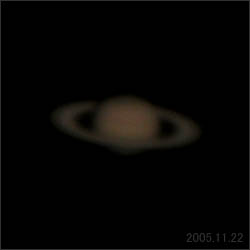

�@�@�E�͓���O�i�P�O���j�̉ΐ��B�C���̏�Ԃ������Ă���Ȓ��x�ɂ����Ȃ�Ȃ������B

2005.11.16

�@�@���͂����l�ƕ���ʼnΐ��������Ă���̂������ɂȂ��������������낤�B

�@�@���͂����l�ƕ���ʼnΐ��������Ă���̂������ɂȂ��������������낤�B�@�@�������A�������ɖ����̑O���̂����l������ł́A�}�C�i�X�Q���̋P�����ւ�ΐ������݂��֎�����̂�����ƂƂ����������B

�@�@�䂪�Ƃ̂ق��ł́A�_��������͗l�Ŏ��X�_�ɉB����Ȃ���̓V�̃V���[������������Ȃ�Ɋy���߂��B�����A�]�����Œ��߂��ΐ��͓~�^�̍r�ꂽ�C���ɖ|�M����ė��������Ȃ��������B

�@�@���́A�����̉ΐ��̓X�o���̋߂��ŋP���Ă����̂����A���͂�����������ΐ��ƃX�o���̊Ԃ� �����l�����荞�`�ɂȂ��Ă����̂��B�������߁A�v���A�f�X�i�X�o���j���l�o���ɐF�ڂ��g���Ă����R�_�}�[�Y�i�ΐ��j���A���̏��_�A���e�~�X���ɂ܂�Đk���Ă���}�Ƃ������Ƃ��낾�낤�B

�@�@�����č���̂����l�̓X�o���̂������Ō����Ă���B

�@�@�ʐ^�́A�����ł������l�̌��ʂ𗎂Ƃ����Ƃ����l�����_�������Ƃ�����B���Ă݂����́B

2005.11.21

�@�@����͐��˂ʼn�c������A���Ύs���ő��y���ӂ���Ԃɏ悹�ďo�������B�Ԃ̉ב�ɂ͏����Ȃ���y�]�������ڂ��Ă������B

�@�@����͐��˂ʼn�c������A���Ύs���ő��y���ӂ���Ԃɏ悹�ďo�������B�Ԃ̉ב�ɂ͏����Ȃ���y�]�������ڂ��Ă������B�@�@���́A���̉�c�ł͋���X���Q�P���ĐR���肪�o���ꂽ�l�߁u�z�쎖���v�̓����҂̂���l�ł������䏹�i�����v���ɂ���ł���͂��ŁA����������ΐ������Ă��炨���Ǝv���Ă������炾�B

�@�@��c�̂��ƌy���𗬉���I����ƁA���˂̋����������̐��Ђ낪���Ă����B�Z�������ȍ����v�Ȃ��������Ƃ߉ΐ������Ă��炤���Ƃ��ł����B��������c�ɎQ�������l�����̉��l�����ꏏ�ɁB����ƒʂ肷����̊O�l�̖�������E�E�E�i���̐l�����������Ă����悤�ȁj

�@�@���s�̂ӂ��������ɑ���͂��A�����A�䂪�Ƃ̏��[�a���s���s���B�����ɏo�������܂܋A���Ă��Ă��Ȃ��̂��B�g�тɃ��[�����������Ə��݂̂��������B

�@�@�Ƃ�����A�䂪�Ƃ����˂Ɠ����悤�ɂ悢�V�C�B��C�����������Ă��邹���ʼnΐ������\�ǂ������Ă���B�����B�e�J�n�B

�@�@���̍Œ��ɏ��[�a�̂��A��B�ϑ������̓�����łȂɂ�猾����̂悤�Ȃ��Ƃ�����ׂ��Ă���B���A������͂��̑���ǂ���ł͂Ȃ��B���j�^�[�̉ΐ����ɐ_�o���W�����Ă��ď�̋�B���ꂪ�ǂ����u����̂��@���߁v�Ɖf�����悤���B

�@�@�����Q�O�N�ȏ���ꏏ�ɕ�炵�Ă���̂ɥ���u�j�̃��}���v�͏��ɂ͉i���ɂ킩��Ȃ����̂Ȃ̂��낤�B

�@�@�ʐ^�́A���̏��[�a�̌�������Ȃ���ʂ����ΐ��B�ΐ��̉��ӏ����ʼn_���킫�n�߂Ă���悤���B

2005.11.23

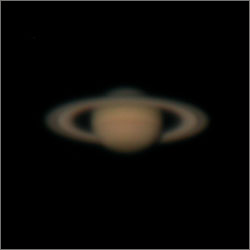

�@�@���A����̎�l���͂Ȃ�ƌ����Ă��ΐ��B�[���̓��̋�ɐԂ����邭�����Ă��Ė锼�ɂ͓V���t�߂ŎW�R�ƋP���Ă���B

�@�@���A����̎�l���͂Ȃ�ƌ����Ă��ΐ��B�[���̓��̋�ɐԂ����邭�����Ă��Ė锼�ɂ͓V���t�߂ŎW�R�ƋP���Ă���B�@�@�ł��A�C���t���Ă���l�������Ǝv�����A�����[���̓쐼�̋�ɔ��������Ă��鐯������B���ꂪ���̖���=�������B�i�\���̎ʐ^�j�����͗����P�Q���X���ő���P����������܂ő����𑱂���B

�@�@�����Ă����ЂƂA���̗L���ȓy�����锼�̓��̋�ɏ����ė��͂��߂Ă���B�܂��ΐ������邢�̂œy���͂���قǖڗ����Ă��Ȃ����A���ꂩ��ǂ�ǂ�Â��Ȃ��Ă����ΐ��Ƃ͑ΏƓI�ɁA���ꂩ��~�̖��̎���Ƃ��ďo�Ԃ��f���Ă���Ƃ������i�D���B

�@�@���̂Ƃ���A���悢�V�C�������Ă��āA�j���O�̍��͂��Ȃ�x���܂œ�d����T������ʐ^���B�����肵�āA���̉Ă���̗~���s�������Ȃ���������Ă�������B

�@�@�ʐ^���͍��̓y���B�C���������ĂЂǂ��ʐ^�Ȃ̂����A�]������`���Ȃ����̂��߂ɃA�b�v���Ă݂��B�E�́A���������̂����l�B�i�ʐ^���N���b�N����Ƒ傫�Ȏʐ^�Ɂj

2005.11.26

�@�@�Q�O���ɂ͓�����Ȃ���A�����̌����ŋ@�킪�쓮���������̎�Ɏ��s�B�Q�T���i�Q�U���̒��j�ēx����Ƃ��������������A���̎��Ԃ��i�`�w�`�ǐ�������̃��C�u���p�́A�����ُ��������悤�Ȓm�点�������ꂽ�܂܂Ȃ̂Ń��L���L���Ă����B�i���݂̓��|���^���c�̎R������j

�@�@�������A�ߌ�ɂȂ��Ď����̎�̐������l�b�g�ɗ���܂��͈���S�����B

�@�@�ǂ����̐V���������Ă������A����̌v��́u�ł������Ȃ���v�Ƃ����|���̃I���p���[�h�B�͂邩�R���L���i���z�܂ł̋����̂Q�{�j���Ȃ��̂킸���T�S�O���[�g���Ƃ����A����u����v�̕\�ʂ����������Ď����ċA���Ă���Ƃ������́B�������ǂ����ŗ��K�����킯�ł͂Ȃ����߂ĂÂ����� �`�������W�������B

�@�@����ɂ��Ă��A�e���r�ł悭�ڂɂ���A�����J�̂m�`�r�`�̊ǐ��i�ߎ��ɔ�ׂ����{�̂���́A�Ђ₢���ɂ��u���ƓI���Ɓv�Ƃ��������Ȃ̂ɂ������āA������͈ꉞ����炵���������Ă͂��邪�p�\�R������ׂ������̌������ɖт��������悤�Ȃ��̂Ɍ������B���̂�����ɂ����{�Ƃ����u���v�̎p���f���Ă���悤�Ɍ�����C������B�@�@�@�@�@�@

2005.11.28

�@�@���̂Ƃ��떈�T�����̗p���ŏo�����Ă���̂ŁA���̓y���͉Ƃɂ��邱�Ƃɂ����B��������̐����͌������Ȃ��̂����B

�@�@���̂Ƃ��떈�T�����̗p���ŏo�����Ă���̂ŁA���̓y���͉Ƃɂ��邱�Ƃɂ����B��������̐����͌������Ȃ��̂����B�@�@�ł��A�����ЂƂς����i�ʂ������j���̂������āA��͑��߂ɐ�グ�Ă��̕����N�����Ă���B

�@�@���͒��̂T������܂Łu��v�B���̋�ɂ́A�V���t�߂ɓy���A�����ē��̋�ɐV���R�`�S���O�ׂ̍������l�A����ɒx��ē��̋�Ⴍ�ؐ�������o���n�߂Ă���̂��B

�@�@�܂��́A������̖ړI�̂����l�̎B�e�B�N���[�^�[�̗l�q���킩��V���[�v�ȉ摜�ƁA�����ЂƂu�n���Ɓv�Ƃ����āA�����l�̈Â��������n���ɏƂ炳��Ă�������ƌ�����l�q���B�e�����B�i�ʐ^���N���b�N����Ƒ傫�Ȏʐ^�Ɂj

�@�@�܂��́A������̖ړI�̂����l�̎B�e�B�N���[�^�[�̗l�q���킩��V���[�v�ȉ摜�ƁA�����ЂƂu�n���Ɓv�Ƃ����āA�����l�̈Â��������n���ɏƂ炳��Ă�������ƌ�����l�q���B�e�����B�i�ʐ^���N���b�N����Ƒ傫�Ȏʐ^�Ɂj�@�@���͖ؐ��A����͂����l�ɋ߂��̂Łu���Łv�B���x�����܂�ɂ��Ⴗ���Ă܂Ƃ��ȉ摜�͖]�߂Ȃ����炾�B���ۂ��̂Ƃ��葾���Ȗ͗l���ʂ��������B�Ƃɂ������̃V�[�Y�����߂Ă̖ؐ��摜�Ƃ������Ƃł����������������B�i�ʐ^�����B�y���̉摜�ɔ�ׂĂP�����x�g�嗦���������傫���ʂ��Ă���j

�@�@�����ēy���B�锼�̋�̓W�F�b�g�C���̉e���Ƃ��ő�������Ă����̂ł��܂���҂����`���Č�����A�\�z�ɔ����Ă��Ȃ�V���[�v�ȑ��������B�i�ʐ^����j

�@�@���E�E�y�ƕ��ׂ�ƁA����ς�ΐ������ׂ����Ȃ�B�[�ΐ����B�e���Ȃ��������Ƃ����Â�����܂ꂽ�B

�@�@�@�@�@�@

�\��

�`�Q�O�O�R�N�X�����͂�����

�Q�O�O�R�N�P�O���`�P�Q�����͂�����

�Q�O�O�S�N�P���`�T�����͂�����

�Q�O�O�S�N�U���`�P�P�����͂�����

�Q�O�O�S�N�P�Q���`�Q�O�O�T�N�R�����͂�����

�Q�O�O�T�N�S���`�Q�O�O�T�N�W�����͂�����

�Q�O�O�T�N�P�Q���`�Q�O�O�U�N�P�����͂�����

�Q�O�O�U�N�Q���`�͂�����