Nゲージ蒸気機関車>蒸機の紹介>C57

C57 その7

トミックス 現行製品

前作9600を経てしばらく蒸機から遠ざかっていたトミックスですが、鉄道博物館保存機のC57 135機にて、約10年ぶりにNゲージ蒸機を発売しました。 1年前からオハ61系客車・スハ32系客車の新発売、電動ターンテーブルの改良再生産などで着々と舞台を整えてからベールを脱ぎました。

1980年代に発売されていた旧製品とはまったく異なる製品です。

| 2003 C57 135号機 2009年 |  |

2003 C57 135号機 2009年(拡大写真) 発売当時のプラ製のC57の中では、最もNゲージの基本スケールに忠実でした。 →C57 135(トミックス) 2017年にも同じ仕様で再生産されています。 |

| 2012 C57 135号機 2025年 |  |

2012 C57 135号機 2025年(拡大写真) 2025年には品番が変わり、1975年のさよなら列車(さようならSL)を意識した表現になりました。窓が開表現に、ハンドレールが樹脂製になるなどの変更もあります。 |

| 2004 C57 1号機 2011年 |  |

2004 C57 1号機 2011年(拡大写真) 135号機に続く、再参入の第2弾として発売されました。集煙装置は取り外し可能です。 →C57 1(トミックス) 2018年にも同じ仕様で再生産されています。 |

| 2008 C57 1号機・ロッド赤入 2015年 |  |

2008 C57 1号機・ロッド赤入 2015年(拡大写真) 4年後に追加されたものです。一部色入れを変更し、黒色に加え緑色ナンバーも付属しました。 →C57 1号機・ロッド赤入(トミックス) |

ボイラー内径が9mm以下と細いため、旧作はテンダードライブでしたが、今回は小型モーターを採用してエンジンドライブ化に成功しています。

プロポーションは旧製品とは別物となり、金属製品と比べられるほど格段に向上しました。

|

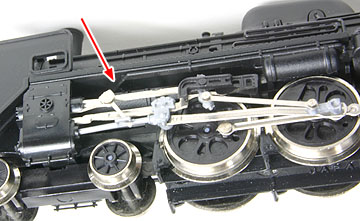

モーターはボイラー内に収めています。フライホイールは2個あり、当時のプラ製蒸機の中では飛びぬけて滑らかな走りでした。エンジン側にはウエイトがほとんどありませんが、動輪の2軸をゴムタイヤ付きとしているため牽引力は十分で、勾配や重連でも走行は安定しています。 |

|

車体構造は、1/150のプラ製蒸機の先駆者であるKATOのC62をかなり参考にしていたようで、煙突を回してライトを消灯する仕組みや、テンダーとの連結方式も同じです。 つかみ棒や前面手すり、ATS車上子などの別付パーツは、最近の他社によくみられる工場取り付け済みではなく、ユーザー取り付けとなっています。デッキ上のテールライトを取り付けるには別途ドリルでの穴あけが必要です。ナンバープレートはランナーからの切り離しは必要ですが、接着剤なしで取り付けることができます。 後部カプラーはアーノルドで、前方の重連用カプラーとともにTNカプラーも付属しています。なお後部にはKATOのCSナックルカプラーを未加工で取り付けられるので、客車・貨車にマグネマティックカプラー系を使用している蒸機ファンの方にも、とりあえず連結の不便はないと思います。 モールドはあっさりしたもので、特にボイラーバンドは非常に薄く表現されています(Nゲージは一般にボイラーバンドの表現が大げさです)。通風管などはモールド表現ですが、同様に控えめな表現のため、横から見たときに一部ボイラーバンドに負けている部分もあります。 |

新作第2弾のC57 1(やまぐち号牽引機)では、上廻りがまったく新製されています。前面の印象も本物そっくりです。

値段も上がり、国内のプラ量産品としては最高の部類の¥17,800+税となりました。

なお、JR西日本のネットショップ限定版で、「SL北びわこ号」仕様も発売されました。印刷表記とナンバー、ヘッドマークが変更されていますが、あとは同じです。

1次形が2種類発売されたあと、3次形の180号機も追加されました。

| 2005 C57 180号機 2012年 |  |

2005 C57 180号機 2012年(拡大写真) トミックス初の3次形です。ドームの形がちゃんと作り分けられているのが特長です。 →C57 180(トミックス) |

| 2007 C57 180号機・門デフ 2014年 |  |

2007 C57 180号機・門デフ 2014年(拡大写真) トミックス初の門デフ機です。 →C57 180号機・門デフ(トミックス) |

| 2011 C57 180号機 2025年 |  |

2011 C57 180号機 2025年(拡大写真) C57 180は2025年に品番が2011に変わり、キャブの窓が開表現に変わるなどの変更がありました。スノープロー装着済となっています。 これに伴い品番2005・2007はともに生産終了となりました。 →C57 180号機 2025年リニューアル製品(トミックス) |

|

写真は品番2005(標準デフ仕様)です。ドーム前の大型手すりなどもうまく再現されています。 |

トミックスは蒸機を持たなかった時代が長かったのですが、こうして短期間に現役のC57が揃い、ファンを喜ばせました。この足廻りはC61 20号機にも使用されています。

トミックス 旧製品

こちらは1980年代に発売されていた旧製品です。当時発展の目覚しかったトミックスから発売された、同社初の国鉄型テンダー機です。

すでに発売されていた電動ターンテーブルや扇形機関庫に載せる機関車がようやく発売されたことになりました。

| 2002 C57 1982年 |  |

2002 C57 1982年(拡大写真) 1981年末ぎりぎりには一部店頭にあったようです。発売の1年以上前から試作品が発表されていました。 |

最近始められた方には、同社がこのような模型を40年以上も前に出していたとは信じられないかもしれません。

テンダー自体が自走する、テンダードライブ方式です。エンジン側のスタイルにはバランスのよくない部分も見られますが、当時としては大きさが基本縮尺に近かったので、客車編成によく合いました。各部のプラモールドも丁寧に作り込まれていて当時の開発陣の情熱を感じます。

テンダードライブのためパックプレートがあり、これがまたよくできていて大変立体感があります。

当時の価格は6,500円でした。

プラ製品でスケールを追求した意欲的な模型でしたが、当時の蒸機ファンにはあまり気に入ってもらえず、短期間でカタログ落ちしてしまいました。姉妹製品でC55が予定されていましたが、実現しませんでした※。

※現行製品では2023年に「C55 3次型・北海道仕様」が発売されていますが、旧製品との関連はありません。

トミックス旧C57あれこれ

- 当時のトミックスは鉄道模型誌に毎月カラーの見開き広告を出していました。しかし肝心の発売前後の広告では、新製品として不自然なほどC57の扱いは小さく、写真は片隅に1回程度載っただけでした。商品特長の記述も一切なく、営業・販売部門からの評価は冷たかったのでしょうか。

- C57から1年ほどの間に、DF10やキハ183系、200系新幹線、Cタイプ小型ディーゼル機関車(凸形)なども発売されていますが、それらとは一段違う執念?を感じる製品です。同社の技術を10年も先取りしているようで、一種のオーパーツのような気がします。

- 各部のモールドの追及は徹底しています。

|

|

| コンプレッサの排気管が、ランボードを横切って給水温め器に向かうところまでモールドされています。他にいくつもこうした表現があります。 | キャブ内にはバックプレートだけではなく、天井の配管まで存在します。現行製品にもないディテールです。 |

|

|

| トミックス ドームは別パーツで、ボイラーバンドの上にドームの裾が重なっています。汽笛もちゃんとドームから分離して見える優れた表現です。 |

KATO(同時代の旧系列) 汽笛はドームと一体で、板状に飛び出しています。ドーム裾は非常に薄くできていますが、ボイラーバンドがその上に完全に乗り上げています。旧系列ではいずれも180号機で改善されました。 |

- ナンバープレートはエッチングで、66号機と92号機でした。色が銀色なのでいまひとつ感じが出ていませんが、エッチングはくっきりしています。

- 全体のプロポーションの追求には、モールドほどの気合が入っていないため、せっかくのディテール追求が十分活きず、かなり損をしていたような気がします。ほぼ同時期に発売されたKATO製品はこの点さすがで、C57の第一印象を見事に捕らえていました。

- 非公式側の第2動輪のリターンクランクの傾きが、実物の逆になっています。

- 走りには注意を払って作られており、テンダードライブとはいえ動輪の空転も少なく、よく走ります。第3動輪には空転防止のゴムタイヤがあります。先台車や従台車の周囲には、不必要と思われるほどの空間を確保してあり、それがプロポーションに影響もしています。

今はもう歴史の彼方に追いやられてしまいましたが、この模型を見るたびに、物を真剣に作るとはどういうことなのか考えさせられます。C57の直前に同社が発売していた蒸機はホンコン製のK.S.K.タイプCタンクなのですから、事実上、蒸気機関車に初挑戦でここまでできたのは驚きです。

中村精密

1981年頃に、C57およびC57やまぐち号の2種が発売されました。やまぐち号が運行を開始してから2年目です。

| MK8 C57 やまぐち号 |  |

MK8 C57 やまぐち号(拡大写真) エッチングのヘッドマーク付きです。 |

写真は「やまぐち号」ですが、通常型は集煙装置がないだけで、あとはナンバーも含めて同じです。パッケージには「国鉄C57 」との印刷があり、やまぐち号は末尾に「Y」のスタンプを押して区別されていました。

やまぐち号のキャブ屋根は標準タイプと同じ長さで、延長はされていません。集煙装置もホワイトメタルらしく、取り付け足は下駄の歯のような前後2枚式となっています(左右の2本に分離していない)。

中村精密の蒸機はどれもそうですが、動輪やバルブギヤーは確実に動作するしっかりしたものです。ワールド工芸のような第1動輪ピンの干渉が起きにくいよう、リターンクランクのピンの形状が工夫されていますが、その分車体の外側にいくぶんバルブギアが張り出します。

パッケージの裏側には製品のイラストがありますが、広い機炭間隔も、短い端梁の下に入っている先台車もきれいに正しく描画されており、変に隠したりはしていません。

全体の印象は割と実物に近かったのですが、細部の作りを現代の製品と比べるのは気の毒です。今では活躍の機会はほとんどないことでしょう。