はじめに

このページはHF〜50MHzでの1KW申請と144MHzの500W(EME)申請の最初から変更検査までをリアルタイムにまとめたものです。同様な申請を志す皆さんの励みや参考になれば幸いです。特に電波障害に対する考え方や整理の方法、自作機とメーカー機の共存、出力制限手法、地上デジタルTV評価方法などに独自性を持たせています。種々の段取りは申請書提出先である東海総合通信局(以下総通)との関係を前提としたもので、他の総通の場合はこの限りで無い場合が多いと思われるので御注意ください。いずれにしても本ページは、結果報告ではなく100%丸出しのドキュメントであります。 (T.Mochizuki/JH2CLV)

(1)50MHz/1KW申請をGU-84Bで行う

(1)50MHz/1KW申請をGU-84Bで行う

単身赴任先が実家に近づいた事も手伝い、自作したGU-84B/50MHzアンプを使って50MHz/1KW申請を行うことにした。これに合わせてHFアンプの半導体化(IC-PW1)も実施することにした。手始めに申請書類を買い求め中身を確認すると共にIC-PW1の取り扱い説明書等を用意した。

IC-PW1は改修により50MHzも1KW出力が可能であるため、メーカー情報により50MHzの1KW化を実施しておく。またGU-74B/144MHzアンプにも陽の目を見せたくなり、月面反射通信で500Wの申請も便乗する事にした。

これらによる今回の申請概要は以下の通りである。

①エキサイタの交換・・・IC-756:1.9〜50MHz/100W

②アンプの交換・・・・・IC-PW1:1.9〜50MHz/1KW

③アンプの増設・・・・・GU-84B:50MHz/1KW専用

④144MHz設備増設・・・・IC-706MKⅡ+GU-74B:144MHz/500W/EME専用

IC-PW1の50MHz/1KW化は、本体右側面のメイン基板で縦に2個並ぶCI-Vアドレス設定SW下側の左手ダイオードをカットする。但しそのままだとALCの動作が適正に行われない場合があるので調整が必要になる。icomにメールを送るとPDFファイルで手書きの「50MHz 1KW改造」説明書を入手できる。これらの詳細は後述。

(2)書き上げた申請書類

(2)書き上げた申請書類

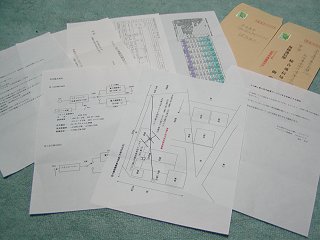

2月22日に東海総通に電話を入れ確認したところ、通常の「無線設備等の変更申請書」「無線局事項書および工事設計書」「送信機系統図」の他に「電波防護指針データ」「空中線の設置状況図」「1000Wを必要とする理由書」等の提出を求められた。このため2月26日に丸1日を要し以下の書類を作成し、翌27日に発送した。

①アマチュア局の無線設備等の変更申請書

②無線局事項書および工事設計書

③送信機系統図

④電波防護指針データ(算出方法は九州総通サイト参照)

⑤空中線概要平面図(半径50m以内)

⑥50MHz空中線電力1KWを必要とする理由書

⑦総通担当者への挨拶文

それで事のついでに144MHz/500W(EME)をGU-74Bアンプで申請してみた。果たして受理されるか、或いはどのような返事が届くか楽しみである。

作成した紙は7枚にも及んだが、薄手の紙にプリントアウトすることで軽量化を図った。返信用封筒を同封して¥80切手を貼った。念のため郵便局で重さを量ってもらったら¥10不足である事が判明、良かった良かったである。

(3)受付されるが書類不備で返送

(3)受付されるが書類不備で返送

3月10日に東海総通からの返信が名古屋の自宅に届き、12日に単身先に転送されてきた。新記入方式で分からない事が多くすんなりとは行かないと思っていたが予想通りだった。「アマチュア局変更申請書の不備返送について」とする紙と一緒に送付した書類全てが返送されてきた。以下その要点。

①電波防護のための基準に適合しない

人物高2mで空中線との関係を計算で示せとする内容、正確な立面図と再計算を求められた。申請では全てに2mを満たさず曖昧な部分があった。

②100Wと500W又は1KW切り替え運用

両方運用するのであるが、工事設計書で100W部分の記述(定格出力・終段管・電圧etc)を失念。

③付属装置

SSB/CWにパケットを加えたが、新電波形式のG1B/G1Dの取り扱いが良く分からず付属装置の記入もれ。

④その他

現在の免許は本年4月迄だが既に再免許申請が完了しているため、申請書は再免許が生きる4月以降に提出。

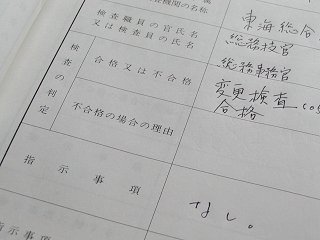

写真は「2月28日受付」判が押された返送された申請書類。

(4)申請書類の再作成

(4)申請書類の再作成

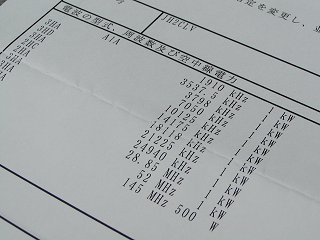

申請書には既に総通の受付印が押してあるため、それはそのままとし他の書類を作成した。当初はJARL発行の変更申請書を利用したが、総通のサイトから申請書類をダウンロードできるのでそれを使った。PCで書き込めるため綺麗だし作業が容易である。写真は工事設計書のクローズアップ。

①電波防護のための基準に適合しない

平面図の他に立面図を作成し人物高2mのラインを記入。その高さからアンテナ最下部までの長さで再計算する。HFのハイバンド以上になると評定が「×」になる場合があるので、給電線ロスなどを入れ微調整した。

②100Wと500W又は1KW切り替え運用

工事設計書に100W出力部分の(定格出力・出力デバイス・電圧etc)を記入した。なおこの用紙は総通のサイトでダウンロードした用紙(Ecxel)にPC上で作成した。狭いところに文字をいっぱい記入する必要があるがPCで綺麗に仕上がる。

③付属装置

SSB/CW及びパケット(HF〜50MHz)のみとし、G1B/G1Dは取りやめる方向。

④その他

現在の免許期限の4月19日を待って発送する。

(5)申請書類の再提出

再免許が発効してから変更申請を提出せよと言う指示に従い、発効する4月20日に届くように本日4月19日発送した。指示された4項目には忠実に従ったつもりであるが、どのような返事が届くか楽しみである。なお申請書類は北海道総通のサイトのものは、PCで書き込みが可能なファイル(Ward/Ecxe)なので便利である。

(6)東海総通から電話

4月28日、以前からお世話になっている東海総通のアマチュア担当のK氏から電話が入る。再提出した工事設計書で3.8MHzの記述が漏れているようだが?と・・・PCで書き換えた時の失念である旨を伝え、追記し差し替え分として翌朝発送する。電話によれば申請内容やその他の記述には問題は無いと言っておられたので先ずは一安心。しかしそれにしても忘れ物が多いと反省しきりである。

(7)東海総通から変更許可下りる

(7)東海総通から変更許可下りる

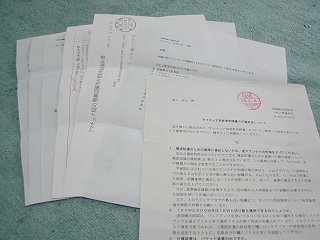

5月11日、申請していた変更の許可を知らせる「無線局指定変更・変更許可通知書」が届いた。通知書(2葉)以外に、「アマチュア局変更許可書等の送付について」とする案内文書と「事前データの作成要領」が同封されていた。これにより固定局無線設備の本格的変更作業に入ることが可能となった。写真は待望久しかった変更許可書のクローズアップ。

①アマチュア局変更許可書等の送付について

指定変更・変更許可通知を送付する旨の案内と以下の段取りについて。

1.試験電波発射届の提出

2.TVI・BCI調査表の作成

3.送信機予備データの作成

4.無線設備工事落成届及び参考の上で、上記2・3データの提出

5.工事落成届を提出した後に、検査の希望日の連絡

6.変更検査手数料・・・手数料¥15500、登録点検事業者に委託する場合は¥2550

②無線局指定変更・変更許可通知書

変更を許可する無線局の免許人名・受付年月日・受付番号・無線局種別・免許番号・局数・識別信号(コールサイン)・電波の形式・周波数及び空中線電力・許可年月日・145MHz帯で50Wを超える場合はEMEに限る、50MHz帯の500W以上は50.0〜50.5MHzに限る・・・等の記載。

③事前データ作成要領

1.TVI・BCI等の調査表作成例・・・許可された全バンド及び電力について半径50mの範囲で調査。

2.送信機予備データの作成例・・・各バンドで電波形式・周波数・指定電力・終段Ep/Ip/入力・アンテナ。

・・・と通常の段取りである。ただ登録点検制度により検査の選択肢が増えている。

(8)HF系のTVIチェックと対策を行う

(8)HF系のTVIチェックと対策を行う

5月15日「試験電波発射届け」を総通さんに発送した。1KWをアンテナに放り込みTVIチェックを行った。今回はIC-PW1のHF系のみで、凡そ以下の様に実施した。なお当地のTV受信環境は、アナログTVはケーブル共聴(VHF)、デジタルTVは個別受信(UHF)である。

①ダミーロードで各バンド指定低周波数でチェック・・・TVはSAMSUNG社14インチ・共聴分配。この状態でTVIが出る場合は②に進めない。

②アンテナをつなぎチェック・・・1.9/3.5MHzデュアルバンド逆V、7/18/24MHzバターナットで映像が垂直方向に数ライン伸びカラービート。10MHz(3ele八木)・14/21/28MHz(4ele八木)は問題なし。

③試しにシャープ液晶TVを同じアンテナ・電源環境で試すと全く問題ない。

④バンドとTVチャンネルを変えても様子が変わらない事からTVの映像アンプに侵入しているものと判断。

⑤侵入ルートはアンテナ端子とACラインのコモンモード?・・・AC側を絶縁するためにフェライトビーズを2個挿入(それぞれ2T)したが変化無し。

⑥アンテナ側同軸ケーブルにフェライトビーズを4個挿入したが変化無し。

⑦アンテナ入力と映像基板との間に大きな共通インピーダンスがある模様・・・外部にメガネコアによる1:1(バイファイラ3T)の絶縁高周波トランスを挿入。

⑧これにより劇的な改善が見られ問題ないレベルまで低下。

TVIの要因にはTVの能力もあるので注意したい。また、アンテナシステムは屋内外で共聴ラインを幾つかに分配した回路網であるから、分配先のTVの種類や状態によっても影響を受けると考えられる。家の中ばかりか近所のTVまで同軸ケーブルでつながっているのだから・・・。

闇雲にコモンモードチョーク(フェライトコア)を入れる行為は予防保全としては理解できるが、侵入経路の特定という意味では順序立ててやらないと意味がない。効果がない場合はあっさりと撤去するなどの決断が必要である。

アンテナにSWRがあるとIC-PW1内蔵チューナーが同調を取る。この場合出力側にLPFなどを入れていると、「LPF+同軸ケーブル+アンテナ」を含めた同調が行われ妙な事になる。LPFを入れる場合はアンテナ側で完全な同調が出来ていないとその能力を発揮できない。

写真は現在のラインナップ。IC-756とIC-PW1は見慣れた顔だが、右下にあるのはGU-74Bシングルの50MHzアンプ(右)と1.8-50MHzマルチバンドアンプ(左)。週末はこれらアンプの位置にGU-84B/50MHzアンプが組み込まれ、工事設計と同じ設備になる予定。

(9)GU-84Bアンプの実装と50MHzチェック

(9)GU-84Bアンプの実装と50MHzチェック

5月20日、シャックにGU-84B/50MHzアンプを持ち込んだ。50Kg近くあり1人で抱えるには実に重い。静岡の借家の2Fから階段を降り車で運んで実家1Fのシャックにレイアウトした。奥行きも45cmあり棚から前にはみ出すため、棚を5cm程前にずらす等の工夫を凝らす。

ここでIC-PW1で50MHz/1KW運用をする場合に課題がある。すなわちエキサイタ(IC-756)はHF〜50MHzまで100Wを保障しているが、IC-PW1の50MHzは元々500W。これでIC-PW1の内部改修で1KW出力としてもALC制御電圧が全く異なる。このためエキサイタのANT2側とIC-PW1のエキサイタ2側を50MHz専用に割り当て、ALCレベルはエキサイタ2側で設定する。エキサイタは1台なのでエキサイタ1/2のALC及びSEND情報をミックスしエキサイタに返す。幸いIC-756はACC1コネクタ系統とRCAコネクタ系統があるのでこれを利用する。この作業によりHFと50MHzのALCレベル(電力制限)設定が別個に可能となる。更にGU-84B系への接続は、ANT2系を同軸SWで手動切替分配し、IC-PW1出力とGU-84B出力も同軸SWで手動切替とした。SENDはエキサイタのACC2からバッファアンプ経由で行っている。以上により・・・

①HF運用はIC-PW1のInput1選択

②50MHz運用はIC-PW1のInput2選択

③更にGU-84Bの場合は同軸SWを手動切替

・・・SEND制御は各アンプを並列制御してしまうが、ここでは「入力が無い」事で割り切っている。但しGU-84Bアンプについては送信リモートON/OFF切替がフロントパネルで可能。

これで各装置で安定に1KW出力を得ることが出来た。なおGU-84B系は未だ自動電力制限を施していないので後日対策する予定。この場合も他系のALC電圧をミックスしてエキサイタに返す事になる。

この状態でTVIチェックを行う。先ずIC-PW1で50.25MHz/1KW(ダミーロード)送信すると9CH(NHK-G)で軽いビートが発生。GU-84B系では大分良好だが絵柄により薄くビートを感じる。ダミーロードなのでコモン系で高調波によるものと思われ後日対応する事にした。またGU-84Bアンプの追加でグランドルートが変わっているのでHFを含めたチェックも近日中に行う予定。手前味噌だがGU-84Bの筐体輻射はIC-PW1に比べ大幅に低減されている。

写真の右下に本日実装したGU-84B/50MHzアンプが見える。あまりの重さに棚や机、更に床が心配になってきた。

(10)50MHzアンテナの設置とアンテナフィード修正

(10)50MHzアンテナの設置とアンテナフィード修正

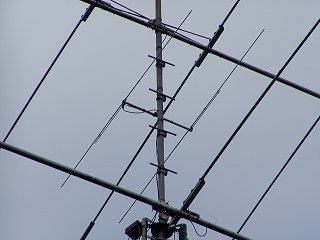

5月21日、静岡のトヨムラから50MHzのHB9CVを購入。早々に組み上げてマストの10MHz3エレ八木と4エレトライバンダーの中間に取り付けた。地上高は約23.5m。52MHz付近でSWR=1だが50.25MHzではSWR=1.5程度で、また調整機構が無いのでこのまま使う事にした。このアンテナは工事設計では八木型としている。また中間部負荷型と称する7/18/24MHzで使うバターナットがあるが、今まで個別に給電していたがタワートップまで同軸を引き上げ、同軸切換え器経由とした。これによりシャックからタワーへのケーブルは8D-2Vとローテータケーブル、及びアンテナ切替ケーブルの3本のみとなった。写真はタワーマストに取り付けられた50MHz/HB9CV。上は14/21/28MHzTライバンド4el八木(Minimulti_4SDX)、下は10MHzモノバンド3el八木(Minimulti_CR-303)。タワーにある黒い箱が5:1のアンテナ切替器。それにしても50MHzのアンテナは小さい。早々に1KW/CWで試験電波を発射。IC-PW1側でコモンモード輻射があり、気が付くレベルのビートがある。しかしGU-84B側では言われないと分からないレベル。また50MHzアンテナの追加とバターナットの給電系を変更したので、1.9〜50MHまでの電波発射で各TV-CHへの影響度を取り直した。その結果21MHzの3CH(SDT/33CHのVHF変換共聴)でビートが発生している。ビートはダミーロードでもアンテナでも同じ状況・レベルである。また前週のテストではこの組み合わせでは発生していないので、アンテナ給電ルートの変更によりコモン系の輻射状況が変わったものと推測している。コモン系回路の高周波分断処理を行えば容易に改善できるものと思われる。

以下に本日の状況を整理して掲載した。5段階で表記しているが、評価は指定周波数(50MHzバンドは50.25MHz)で送信し、動画時や静止画時を含めてかなり辛口で行っている。但し主観的なものなので、あくまで参考であり相対的な要素が強い。またアナログTVチャンネルの周波数についても表に示した。

TVチャンネルは6MHzの占有周波数帯幅をもっている。アナログNTSCでTVキャリアをAM変調し残留側波帯処理した映像とTVキャリアから4.5MHz離れた位置に音声キャリアがありFM変調されている。音声の電力は映像の1/4と法的に決められている。全て6MHz間隔で並んでいるのかと思うと違う。7chと8chが2MHzオーバーラップしている。何でこうなったかは理由がある。

TVチャンネルは6MHzの占有周波数帯幅をもっている。アナログNTSCでTVキャリアをAM変調し残留側波帯処理した映像とTVキャリアから4.5MHz離れた位置に音声キャリアがありFM変調されている。音声の電力は映像の1/4と法的に決められている。全て6MHz間隔で並んでいるのかと思うと違う。7chと8chが2MHzオーバーラップしている。何でこうなったかは理由がある。

(11)144MHzのリグとアンプ設置

(11)144MHzのリグとアンプ設置

5月28日、144MHzのリグ(エキサイタ)とアンプをセットアップした。手持ちの関係でEME用と言うのにトランシーバはIC-706MKⅡGである。アンプはGU-74BシングルのGKアンプ。このアンプは元々1KW出力の実力があるのでドライブレベルを管理して500W出力としている。かつて散々のテスト運転を行ったので安心して見ていられる。

今日はIC-706MKⅡGのACCコネクタよりVSENDと13.8Vを取り出し小型の12Vリレーを駆動する。リレーのメイク接点をパラってRCA-Pinプラグに変換し、これでGU-74Bアンプのスタンバイリレーを制御する。本来ならパワーTr1段のバッファアンプを入れれば問題は解決するが、手元にリレーがあったのでこの形をとってみた。後日折を見てパワーTr駆動に変更する予定。

以上により本当に久々(2年振り?)にアンプを動作させる環境が整った。エキサイタの出力は10数Wもあれば500Wを安定に出力する。

写真は先ずダミーロード負荷でTV障害のチェックをしている様子。同じ机上にシャープの液晶TVがあるが、指定周波数(145MHz)で500W出力時のTV画面の状況を各TVチャンネルで確認したが障害は皆無であった。

これからアンテナと給電系の準備を行うが、それにしてもこんなモノで総通さんから文句を言われないかと不安になってくる。

(12)パワーコントローラーの検討と試作

(12)パワーコントローラーの検討と試作

IC-PW1はInput1及びInput2間でALCレベルを単独に設定できるので、エキサイタ出力は最大にしておいても制限が掛かる。ところがGU-84B側はエキサイタ出力をモロに受けているので、例えば30W程度の入力があると1KW出力を超えてしまう。

落成検査時に指摘される可能性が高いのでGU-84B系の入力にパワーコントローラーを6月3日製作し挿入した。挿入箇所はGU-84Bアンプの入力リレーの後がN型コネクタのジャンパーになっているのでこの部分がベストと考えている。要するに系統的にアンプ内臓と言う考え方が成立する。またGU-74Bアンプも特にALCを掛けていないので同様な処理を考えているが、こちらはエキサイタとアンプの間に挿入する。

コントローラーの回路は極めて簡単で、アルミダイキャストボックスにM-Mコネクタ(又はN-N)によるJ-Jを構成し、接続点から抵抗分岐によりRFを取り出し検波してマイナス方向のDC電圧をRCA-Jで取り出しエキサイタのALC回路に返す。返す量はVRで調整し、エキサイタ側は他アンプのALC電圧とダイオードミックスする。

写真は板金作業後主要部品を取り付け配線作業を待つパワーコントローラー。TAKACHIのケースに収めたが高さはMコネぎりぎりである。

(13)144MHz_ANTの検討

正確な計算はしていないが、JA1RJU小笠原氏の助言で「多エレメント・シングル八木」で十分だろうと言う事が分かった。とりあえずシングル八木で落成しそれからグレードアップして行くのも選択肢の一つだと言われた。という事でクリエイトの13エレか、シャック天井に吊ってあるマスプロの7エレを延長するかでトライする事にする。

検討の結果クリエイトに13エレのシングル八木を発注した(6月2日・・・名古屋市東区平丸ムセン)。

(14)ALC電圧ミキサの試作と実装

(14)ALC電圧ミキサの試作と実装

6月4日、エキサイタが全てのリニアアンプからALC電圧を受け付けるための「ALCミキサ」を試作し実装した。系統の切替に応じてALC系統もSWで切り替えるのが電気的に分かりやすいが、SW構成やケーブルの引き回しが複雑になるので気が引ける。ここでは簡単にするためにSW'ing用ダイオード2本を使って負電圧ミキサ(Diode-OR)を構成した。

IC-PW1のInput2系のALC電圧と、GU-84B系のALC電圧(12項パワーコントローラー出力)が本装置でミックスされ、IC-756のALC入力へ返される。またIC-PW1のInput1系のALC電圧はIC-756のACC端子に返され内部でミックスされる事になる。

以上の動作により、各系統でエキサイタをフルパワー(100W)にしても安定に1KW出力制限が得られるようになった。

図はミキサの回路図。TAKACHIの超小型アルミケースMB-S1にRCA-Jを3個取り付け、入力2個から出力にダイオードを渡しただけのモノである。ダイオードは負電圧のOR回路を構成し逆流防止を果たしている。

なおこの作業(ALCラインの引き回し)の際TV-3chでコモンモード輻射によるTVIの増減が確認された。ちょっとした事だが大きく変化する様に興味津々。

(15)144MHz八木アンテナ仮設

(15)144MHz八木アンテナ仮設

6月10日、早る気を抑えきれず手持ちしていた144MHz/7ele八木アンテナをタワーに仮設した。

マスプロ製で1980年頃入手した物だが、使用せずにシャックの天井にずっと吊ってあった。

仮設だから本設用のアンテナが届いたら交換する予定だが、ひょっとしたらこのまま検査を受けるかも知れない。

スペック等は不明のため、上げる前にアンテナアナライザで共振点やSWRを確認したが、まぁ問題は無さそう。但し耐電力は不明なので様子を見ながらと言うこ事になる。

写真はタワー上部にアーム(マスプロ製)を水平に出し、クロスマウントでアンテナを垂直偏波で取り付けた様子。

電波防護指針の関係で地上高を18m近くまで上げた。アンテナは北向きで、仰角は北方の山を越える30度程度に設定した。

フィーダーは144MHzシャック(2F)まで5C-FBで約15m。受信のことなどこの時点では全く考えていない。

この状態で500Wによる試験電波を発射したがTVIは全く問題ない。これで144MHzがようやく形になった。

(16)HF-50MHzシャックアース回路強化と配線整理

(16)HF-50MHzシャックアース回路強化と配線整理

6月11日。HF〜50MHzでダミーロードに100Wでも画面にビートが発生する(50MHzが9ch、21MHzが3ch等)組み合せがあった。安易にコモンモードチョークに頼る前に、GNDラインの強化を図り、無線機背面の配線を見直した。

写真の棚背面に2mmx15mmx1000mmの銅棒が見える。アース母線として各無線機は最短又はコモンモードチョーク経由で接地され一つのアース回路(システム)を構成する。

大地からのアース線(絶縁より線)は銅棒中央に接続される。銅棒には10cm間隔で5mmネジのタップが切られビス締めするようになっている。

この作業でアース回りの配線と信号系や制御系の配線が大分すっきりした。これで高周波的なアース電位が落ち着くのでTVIの出方がまるで変わってくる。

銅棒の下奥はGU-84Bアンプ(上にパワーコントローラが見える)、右下はエキサイタから来るアースラインでそれぞれコモンモードチョーク処理をしている。

参考までにコモンモードチョークの挿入箇所は、エキサイタアース、GU-84Bアンプアース、IC-PW1の出力のみ。IC-PW1の筐体はアース母線に直付けで、この点をシャックの基準電位としている。

最終的なTVI調査結果を以下にまとめた。オペレーションデスクから80cmの位置にTV受像機があるが、1KW出力でもTVIは殆ど感じられない。

以上により一定の形が整ったので「送信機予備データ」(ダミーロードによる終段電圧・電流・電力etc)を測定してまとめた。また「無線設備変更工事落成届」に必要事項を記入した。来週、既に作成済みの「TVI・BCI調査状況」をもって近隣のお宅(3軒)を回り、確認と承諾印をお願いする予定。

(参考)TVI対策を行う前にまず確認しなくてはいけない事が2つある。「ダミーロード(シールド型)でのTVI」と「TV受信レベル」の確認である。

前者は筐体或いはそれに接続された金属からの輻射で、目的送信波以外に様々な周波数成分を含む。筐体の大きさや長さでアンテナ化(共振)すると、エキサイタレベルでも容易にTVIを発生させる可能性がある。後者は、TV受像機に見合ったレベルがアンテナ端子で確保されている事が条件である。それぞれが満たされていない限りTVIの改善は期待できない。

(17)HF-50MHzシャック内系統を確認する

(17)HF-50MHzシャック内系統を確認する

6月14日、シャック内の系統、すなわち高周波系・制御系・アース系の各系統を同一の回路に書き出してみた。

図はその模様である。赤色のラインが高周波系統で、それ以外のラインは黒で使途を書き込んである。IC-PW1(50MHz)とGU-84B(50MHz)の切替は、前後に設けられた同軸SWで行う。IC-PW1でHFはInput1、50MHzはInput2で使用し、SendやALCは別々にIC-756に戻し内部の混合回路に依存している。GU-84BのALCは過去に記述した自作のパワーコントローラで得たALC電圧をIC-PW1の2系のALC電圧とミックスしてIC-756に返している。ALCによるパワー調整はIC-PW1の1系がHF、同2系が50MHz、GU-84Bも50MHzとなり各系統で1KWにアジャストしている。

GND BARは各装置のアース端子を取りまとめ大地アース(経路約2m)に接続されている。BARは銅棒で当シャックの標準アース電位を保っている。PCやスチール机もここに接地している。なおCMFはTVIチェックで効果の無かった部分には入れていない。また電源(200V)周りではIC-PW1付属の大型フェライトビーズ2個挿入、GU-84Bは内部にノーマル&コモン・ラインフィルタを実装、IC-756はDC電源入力に挿入している。

制御系の配線はブラつかせないで最短にするか、巻き込むなどの対策を行い相互に不要結合が発生しないようにする。

図は後日実施した対策も記入された最新版で随時更新されるので注意のこと。

IC-PW1の設定について・・・IC-PW1には2系統のInput切替をエキサイタのバンド切替に連動させる機能がある。初期設定ではInput1のみ連動し、Input2は非対応。図の様にInput1をHF、Input2を50MHzで使う場合この機能が便利。エキサイタでHF選択時はInput1を、50MHzバンド選択時はInput2を選択する事が出来る。設定はIC-PW1のマニュアルにあるが、やや不十分なところがあるので以下にまとめてみた。

①IC-PW1のInput釦を押しながらPOWER釦を押し電源ON・・・Input1(LED)が点滅する(エキサイタは電源ONのままで良い)。

②任意バンドでエキサイタ・メインダイアルを回し、①のInput1(LED)を点滅から点灯させる。

③再びInput釦を押す・・・Input1(LED)は点灯したままInput2(LED)が点滅する。

④任意バンドでエキサイタ・メインダイアルを回し、③のInput2(LED)を点滅から点灯させる・・・この状態でInput1/2(LED)が両方点灯。

⑤IC-PW1の電源を再起動させる・・・Input2側でもエキサイタのバンド切替に連動する。

⑥IC-PW1背面のEXCITERスイッチは1&2とする・・・1のままだとエキサイタ(IC-756/ACC1運用)で送信から受信に戻れない現象が発生する。

(18)東海総通と打ち合わせ

6月15日、東海総通のK氏に電話を入れ工事がほぼ終わる事を告げ、この後のスケジュールについて問い合わせた。すなわち落成届け提出以降の段取りと落成検査の内容についてである。特に落成検査については各総通さんの采配に委ねられている場合が多く、それぞれに異なるから面白い。過去2回経験した検査では、周波数・出力電力・任意のバンドで近隣宅のTVIチェックが行われている。

電話の中で確認した事は・・・

①7月分の検査は6月20日までに落成届があったものを行う。6月21日以降到着分は8月になる。

②落成届けには予備測定データとTVI/BCI調査書を添付する。

③検査は東海総通さんにお願いする。

④落成検査は電力測定とTVIチェックが行われる。周波数測定は行わない。

⑤電力計は持ち込み品を使う(Birdではない模様、変換コネクタ持参)。

⑥TVIチェックは近隣宅を回るので事前に検査がある旨を伝えておく(不在なら止むを得ない)。最寄TVでのチェックだけでは不可。

・・・と言うことで、何とか7月分の検査にこぎ着けるには月曜日までに落成届けが名古屋の東海総通さんに届く必要がある。したがって、17日(土)に近隣の承諾印を貰い速達で発送する事にする。

なお本日クリエイトデザインの144MHz八木アンテナが実家に到着した。週末はこれに交換して工事はほぼ完了する。ここで「ほぼ完了」としたのは、7/18/24のバターナットが大分痛んでいる(スタブライン切断)ので、その修復と取り付け位置のアップを考えているから。スタブラインが復活すればHFオールバンドになる。

(19)変更工事落成届発送

6月16日、本日家の所用のため実家に帰った。近隣の家を回り承諾の署名と捺印をお願いしTVI/BIC調査書を作成。かつて半径50m以内の民家は3軒だけだったが、その後工場が2軒増え現在は5軒となった。日常的に近所付き合いをしている隣組なので実に気楽なものだったが、無線設備の変更があり来月検査を受ける旨を伝え、TVI等が発生したら連絡をして頂くようお願いをした。

午後郵便局に赴き収入印紙¥15500分を購入し落成届に貼った。そして文房具屋さんに走り、念のため落成届とTVI/BCI調査書をコピー。本書類は封筒に入れてポストに投函した。

これで20日までには東海総通に届くだろうから7月中に落成検査が行われると思われる。ちなみに検査希望日は7月前半とした。

(20)144MHzアンテナ入れ替えとIC-PW1の電力表示不具合

(20)144MHzアンテナ入れ替えとIC-PW1の電力表示不具合

6月17日、一昨日到着したクリエイトの213(13エレメント八木)は、昨日暗くなってから組み上げ庭先のつつじの上に置いた。13エレとなるとさすがに長く、ブーム長は6.04mにもなった。もう少し早く届けば2度手間にならなかったのに、と思いながら先日取り付けた7エレ位置(約18m)まで引き上げ入れ替え作業を行った。

ブーム長が伸びたので2m程同軸が不足するのと、コネクタがN型のためN-M変換ケーブルを作成し取り付けた。144MHzは免許取得を第一に考えているので、運用を考えると随分怪しい事をしているように見えるかも知れない。写真は取り付け完了した13エレ八木アンテナ。マスプロ7エレに比べると3倍近く長い。早々にSWRを確認すると同調点は145MHz付近に来ている。EMEの運用を考えると144MHz近くまで落としたいがこれは免許後の課題とする。

なおIC-PW1内臓電力計が高目に表示している事が発覚。外部にBIRD43をつなぐと50.25MHzで1KW表示時650W、14.175MHzで800Wしか出力していない。GU-84Bは単独で電力計入れているので問題無し。このためアンプ切替SWの後に電力計を挿入する事にした。これでIC-PW1からの筐体輻射が明らかに増強され、TV9chでビートが発生。IC-PW1入力2にコモンモードチョーク追加、出力を4番(最小だった)に変更するなどの見直しで問題無いレベルまで落とした。手前味噌だがGU-84Bでは全く発生しない。落成届を出した翌日にとんだ落とし穴があった。

(21)50.25MHzでTV9chに薄いビート・・・その対策

(21)50.25MHzでTV9chに薄いビート・・・その対策

6月18日今日も朝から雨模様。バターナットを電波防護指針に基づき高さを上げようと考えていたが断念。

IC-PW1(1KW/CW)で標記の組み合わせ時、薄いビート(縦or斜め周波数は高い)が確認されていた。動画では言われないと分からない程度だが、カメラがパンしたりすると見え方が変わる。また周波数を指定周波数である52MHzにすると全く分からないが、これでラッキィと思ってはいけない。この現象は密閉型ダミーロードで確認でき、アンテナをつなげても症状は全く変わらない。したがってコモンモード輻射によるものと判断。なおGU-84B(1KW/CW)側では確認できない。

それでIC-PW1周辺でフェライトビーズ処理を行った。また制御線関係はハーネス化してバインドし高周波系から距離を置くように布線した。これによりほぼ完璧に対策が出来た。このレベルになると同軸ケーブルの引き回しを変えるだけでビートの状態が変わってくるので、TV画面を見ながら追い込んで行くと良い。本日の作業内容はシャック系統図に追記した。

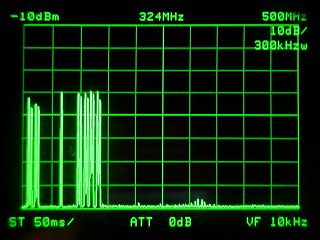

写真はTV共聴受けのスペクトラム。UHF波はVHFの空きチャンネルに変換されている。左からVHFローバンド〜ミッドバンド〜VHFハイバンドと続くがUHF帯には放送波を確認出来ない。レベルは-30〜-35dBmであるが75Ωラインを50Ω終端のため低めに表示されている(TV受信の場合は一般にdBμ/75Ωで表示される)。

(22)変更検査日程決まる

本日6月19日、昼携帯電話が鳴った。東海総通のK氏から「検査日を7月5日(水)午後にする」旨の連絡だった。落成届けが無事届いたようだ。正式な発表は6月26日(月)であるがその前にお伝えするとの事だった。検査官は名古屋から車で来られるようで、詳細な打ち合わせについては担当官から直接あるらしい。これで一安心である。

(23)IC-PW1電力計の調整箇所

6月10日、icomサポートに問い合わせしていた標記調整方法が、メールに添付されたPDFファイルで届いた。場所は前から見て右側にあるため、一度向きを変えカバーを外す必要がある。併せてこんなに誤差が増えた原因が何かを尋ねていたが、継続して調べるとのこと。外部に電力計があるので実害は無いが、1KW出力時にフルスケールまで振れ1.5KWを示すのは余り気持ちの良い事ではないので週末に調整する予定。以下はIcomサポートより届いた調整マニュアル(PDF)からの抜粋で、オーナーが編集したもの。

(24)バターナットの取り付け位置を上げる

(24)バターナットの取り付け位置を上げる

6月25日、既に20年近く使ってきたバターナット/HF-6V(工事設計上は中間部負荷型・・・7/28/24MHz)の取り付け位置を10mから16m程度まで上げた。そして先端を上向きに角度をつけた。これらの作業は電波防護指針データを満足させるためである。設置時にコイルを触り変形させているので7MHzの共振点が7.2MHz付近に上昇してしまった。18/24MHzは非常に良好である。これ以外に3.5/10/14/21/28MHzも運用可能である。

作業は小雨の中で行ったが、7MHzコイルのチューニングは日をあらためて行う事にした。

写真は25日夜のシャックスナップ。アンテナ、しかも垂直系アンテナの設置位置が変わったので、コモン系の電流の流れ方が変わる可能性がある。各TVチャンネルにおいて障害の状況を確認したが特段変化は無かった。

シャープの液晶TVがアンプから数十cmの位置にある。殆どの方がこの距離に驚かれるようだが、不測の事態を想定し悪条件下でのTVI確認を心掛けている。アナログTVが終焉を向かえデジタルTVのみになれば随分とTVI対策が楽になりそうだが、逆に僅かな違いや傾向を掴むのには苦労するかも知れない。

(25)検査担当者と打ち合わせ

6月26日、東海総通検査担当のK氏(前述のK氏とは別)から電話が入り、7月5日が検査日であることを正式に告げられた。そして検査開始時間や検査内容や方法、それに道のり等についての確認を行った。以下簡単に要旨を記述する。

①検査は7月5日16時頃より開始する。

②移動は名古屋から車で行い検査官はK氏を含む2名、道に迷ったら携帯に電話を入れる。

③検査内容は従事者免許証・工事設計書と無線設備の照合・全バンド出力電力測定・指定宅でTVIチェック等。

④TVIチェックは近隣の指定宅のみが有効でポータブルTVや自宅TVは不可。

⑤TVIチェック宅の指定が2軒があり、その内1軒を決め事前連絡を依頼される。

⑥測定器は持参でAC100Vが必要、BIRD電力計も予備で持ち込む。

⑦144MHz設備は離れ2F(別室)である旨を告げる。

⑧7/18/24MHzアンテナの設置場所を母屋からタワー中段に変更した旨を伝え立面図・平面図を発送。

ざっと以上だが、やり取りの中で総通が一番気にしているのはTVIである。この項目は東海総通の場合、アマチュア局宅のTVでは認めず、必ず近隣宅のTVで確認(CWフルパワー)する事になっているらしい(他エリアの総通さんは不明だが・・・)。

また落成届後の変更については図面を添えて検査日前に総通に届け出る必要があるとの事。実は今回はタワーでテストしていたバターナットを母屋屋根に移設する腹積もりだったが、屋根馬が間に合わずタワー設置のまま高さを上げ電波防護指針データを満足させている。

(26)最終的な課題整理

6月27日、残された課題を整理する。

①最終TVIチェック(HF/50MHz及び144MHzシャック)。

②指定宅へ検査日の願いと最終TVIチェック。

③従免・無線検査簿・測定シート・電波法令集・工事設計書写し・その他関係書類の用意。

以下は予防保全など。

④144MHzパワーコントローラの製作と実装。

⑤IC-PW電源のCMF強化(GU-84Bに比し弱いための予防保全)。

⑥IC-PW1電力計の校正。

⑦シャックの整理(不用品の移動や掃除etc)。

⑧検査官受け入れ準備(椅子・作業台・給茶etc)。

(27)最終調整

(27)最終調整

7月2日、午前中から強い雨が降ったり止んだりしていたが午後になって上がる。以下の作業を実施した。

①バターナットの位置修正と160mバンドコイル撤去・再チューン

バターナットが隣接住宅方向に突き出ていたのを嫌い山側に60度変更、更に高さを約1mアップ。

②IC-PW1電源コードを巻きCMF化、出力にLPF挿入

50.250MHz/CWでTV-9chに薄いビート(シャックTV、隣接宅は良好)が残るため電源コードを写真の如く塩ビボビンに巻きCMFとし(≒9μH≒3KΩ)、ノーマル系の影響も考慮し出力にLPF挿入で対策。GU-84Bは全く問題無いのでIC-PW1単体の問題と思われる。50MHzバンドをゆっくりスイープしビートを逃さないようにする必要がある。前述したが指定周波数で問題ないからラッキィとしてはいけない。

③144MHz設備用にパワーコントローラ製作・実装

エキサイタが50W出力で、このままだとKW出力になるのでパワーコントローラーを製作し実装した。50Wドライブで600Wに抑えられている.

④1.9/3.5MHz逆Vアンテナの先端高確保

片方の先端が3m程度だが、生垣に囲まれている事で了解を得る予定。ローディングコイルの巻き数を増やすか折り曲げるなどの工夫を検査後に考えたい。

⑤IC-PW1電力計校正

⑤IC-PW1電力計校正

コの字型のカバーを外して前述R26(HF)とR240(50MHz)を調整。校正はBIRD43で行った。ただこの抵抗(VR)は非常に小型なので専用のドライバーがないと作業がはかどらない。誤ってR31(SWR)を回してしまい無駄な時間を費やすことになった。両者は並んでいないので注意!。

⑥部屋の掃除

144MHzシャックは物置同然だったので、恥ずかしくない程度に整理し掃除を実施した。HFシャックは物が多すぎて足の踏み場も無いくらいだったがこちらも不要品を移動整理して何とか形になったが、残った分は当日に対応する。

⑦書類の整理

従事者免許証・局免許状・無線業務日誌・無線検査簿・電波法令集・工事設計書写し・試験データ記録用紙等の確認。

⑧隣接M宅で全バンド・全チャンネルでTVIテスト

日中お出かけの様子で帰られたのを確認して声を掛けテストに御協力頂いた。携帯電話で連絡系を確保の上、TVチャンネルを確認しながら全バンドで輻射し全TVチャンネルを見て貰った。その結果、「全く問題ない」とコメントを頂戴した。また検査日時をお知らせし、対応についてのお願いをしてきた。なおM宅は総通さんからの指定である。

本日は多岐に渡る作業をしたが、間際になると色々な事に気付いたり思い出したりすのるが面白い。写真は午前中の天気が嘘の様に回復し、晴天となった午後のアンテナ群。上から14/21/28MHz/4エレ八木、50MHz/HB9CV、10MHz/3エレ八木、1.9・3.5MHz/逆V、144MHz/13エレ八木、7/18/24MHz/バターナット(3.5/10/14/21MHz運用可)の各アンテナ。表は近隣のM宅で見て頂いたTVの受信状況。M氏の言う「問題無し」を◎で記入している。

さぁこれで作業できるのは当日のみ・・・果たしてどうなるだろうか。

(28)2006年度版「電波法令抄録」購入

7月3日、シャック備え付けの電波法令抄録は良く見ると実は随分古く年代モノ。何時のか忘れてしまったが、WARCバンドを追加した頃の変更検査時に購入した記憶がある。表紙を見たら直ぐにバレてしまうので、本日2006年度版電波法令抄録(6月15日発行)を購入した。トヨムラ静岡に電話を入れたら在庫有りだったが、明日・明後日は休みで取りに行く時間が無いため、呉服町通りの谷島書店で購入、¥1050だった。

(29)前日の挨拶

7月4日、検査を明日に控え念のため総通担当のK氏に電話を入れ、「明日よろしくお願いします」そして「天気が心配ですが・・・」と世間話。不測の事態が発生したときに連絡先として携帯電話の番号を知らされた。

(30)変更検査・・・合格(指示事項なし)

(30)変更検査・・・合格(指示事項なし)

7月5日、天気大雨、遂に検査日を迎えた。午前中に実家に赴きシャック内の不要品を移動、作業台や椅子を用意して検査官の受け入れ態勢を整えた。

無線設備は早めに動作させ各バンドの出力とシャックTVでTVIの確認を済ませる。また近隣M宅にお邪魔してTVIチェックで16時過ぎにお邪魔する旨の挨拶を済ませた。

やや早いと思いつつ15時40分頃道路に出ると見慣れない車がこちらに向かって来た。県西部には大雨警報が出てどうなるか心配だったが紛れも無く検査官の車だ。車から出て来られた事務官F氏・技官K氏と軽い挨拶後、測定器類を入れたコンテナをシャックに持ち込んだ。変更検査を行う旨の宣言が事務官からあり休む間もなく作業に入った。検査は極めて順調に進み16時半頃終了、指示事項なしの合格となった。

持ち込まれた電力計はローデシュワルツ(Rohde & Schwarz)製の最新型でダミーロードを含め見るからに高そう。尋ねたら最近整備されたモノらしい・・・但しAC電源が必要。HF〜50MHzはこのローデシュワルツを使ったが、144MHzは別棟2Fと言う事もありBIRDだった。そしてダミーを持ち上げるのも気の毒と思いBIRD製ダミーがあると伝えたらそれを使うことになった。電力値は技官が読み上げ事務官F氏が測定簿に記録、こちらも同様に記録した。TVIは事前に入念なチェックを行っており全く心配は無かった。以下本日の検査の流れをまとめてみた。

①検査開始宣言

①検査開始宣言

②無線局免許状・従事者免許状の確認

③HF〜50MHzの無線設備(エキサイタ・PA)の確認、全バンドの出力電力測定(指定f・ダミー)

④144MHzの無線設備(エキサイタ・PA)の確認、出力電力測定(指定f・ダミー)

⑤アンテナ設置状況確認(目視)

⑥TVI・・・144.02MHzで自宅TV、50/28/14/1.9MHz指定fで近隣M宅TV(全チャンネル)確認

⑦無線検査簿記入(合否判定・指示事項等)

⑧合格宣言(注意事項説明・免許状手交)

⑨検査終了宣言

ざっとこんな感じで進行した。

TVIチェックは携帯電話で連絡をとりながら、事務官がANT接続と送信を指示し技官がTV監視を行った。写真は検査前、関係資料を取り出し準備に余念が無いオーナーと検査後技官により記入された無線検査簿。検査簿からは「変更検査合格」と指示事項「なし」が読み取れる。写真には写っていないが、技官と事務官の署名捺印がフレーム外にある。これで晴れてHF〜50MHzの1KW運用と144MHzの500W/EME運用が可能となった。

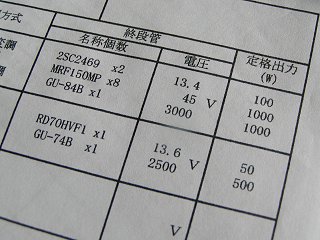

以下は本日行った出力電力測定。HF-50MHzはローデシュワルツ、144MHzはBIRDで測定。自前のパワー計で900〜1KWの間に設定したはずだが、思いのほか表示が少ない。

その他、本日の作業で気付いた点を記す。

○設備の照合で終段デバイスを装置名と勘違いされている向きがあり、こちらからその旨を伝えた。変わりにエキサイタの型名と製造番号を控えられた。工事設計書にはエキサイタの型名や製造番号を記す必要は無いが、念のためと言う事であった。

○出力電力測定はIC-PW1で非同調のため実に早いテンポで進み、ローデシュワルツの表示が安定するのを待つシーンもあるほどだった。真空管式のマルチバンドリニアアンプではこのような訳には行かない。GU-84Bは既に50MHzにチューンしてあるので、あっという間に測定は終了した。

○50MHzのPA系はIC-PW1とGU-84Bの2系統であるが、技官K氏からの指示で電力測定は両系統とも行った。

○エキサイタをフルパワーにした状態での出力電力確認は今回は行われなかった。

○事務官F氏によれば、1アマの試験から和文が無くなり、更に欧文速度も大幅低下したため、1アマ人口が増加し高電力の申請が最近多くなったとの事。静岡県中部までは名古屋からの日帰りになるが、伊豆方面は場所によっては宿泊になるとの事であった。その場合は多額の税金を使うことになり、アマチュアの権利と言ってもやや忍びない気持ちになる。

○技官K氏によれば、アンテナの設置状況は申請時から正確さが必要、アンテナ位置を変更し電波防護指針データに変更が無くても届出をするように念を押された。今回も落成届け提出後にアンテナ設置位置を変更(母屋屋根→タワー)したが、これも検査前に速やかに届け出を行っている。

○無線検査簿には20年ほど前からの検査記録が書き込まれているが、過去の署名を見てK氏もF氏もニヤニヤし・・・おふたりの人間味を感じた。

○車は運転手を含む3名が乗車して来られたが、運転手は終始車中で待機していた。

○ペットの効果・・・実家の犬は人に抱き付く癖がある。144MHzシャックへ移動の際、F氏の足に抱きつき大爆笑、緊張した雰囲気が一気に和んだ。

(31)番外編・・・思いつくままに雑感

ここでは気になる幾つかの点について追記して行く。

①IC-PW1の筐体輻射・・・メーカーさんが後から追加した電源コード用フェライトコア2個の意味するものは何か。4系統出力は同等の筐体輻射か?。アンプを動作させないで通過させるだけで発生する筐体輻射は何?。

・・・本件についてアイコムさんに問い合わせると、引き取りで対策できる旨の返事が届きます。という事は事実を認知していると思われます。但しそのレベルについてははっきり告知していませんが、ユーザーからは改善されたとするリポートが届いているようです。

②ACラインフィルタの位置・・・よくあるACラインフィルタまでACコードが延びるのは如何なものか。輻射はTx装置内で処理されるべきモノでは。

③ダミーロードの目的・・・電力測定・Tx調整には必須だが、完全シールド終端で筐体輻射量を把握する。ハイフレではケーブル長も輻射量に影響。

④単体の筐体輻射・・・システムに組み込む前に完全終端状態でどうか。

⑤システムの筐体輻射・・・システムに組み込んで完全終端でどうか。

⑥浮動電位筐体の是非・・・CMF対策はシステムのRF電位を不安定にさせるが・・・それで良いのか。

⑦筐体輻射を意識したPA製作・・・ノーマル系出力のリターン経路は信号源の一番電位の低い位置へ返す。リターン経路でシャシを駆動させない。

⑧筐体&アースはアンテナ・・・無線機は筐体内に信号源のあるエンドフィードアンテナだ。

⑨技術レベル・・・容易に1KWライセンスを取得できる時代になったが、メーカーは電波障害までは面倒みない・・・。

⑩UHF-TVへの影響・・・TV共聴(VHF)に自宅の個別UHFアンテナ出力を混合して受信する、UHF帯のアナログ放送(31/33/35ch)とデジタル放送(13/15/17/18/19/20ch)についても問題なく受信出来ている。

⑪その他・・・気が付いたら追記します。

(32)その他資料

(32)その他資料

左はシャック電源の受電環境。単相3線式で受電し20A(NFB)を経由し、200Vコンセント2個kと100Vテーブルタップ2個配電している。当局のポリシィとしてこの部分にRFのランフィルタは入れる気にならない。何故ならACラインへの漏洩対策は無線装置側で行われないと、ACケーブルがアンテナ化する可能性が高いからである。

右は受電容量が30Aと余りにも少ないため、7月31日に50Aへ変更工事を実施して貰った新しい配電盤。検査時は問題なかったが家の中の電力消費状況によってはNFBが容易にトリップする。60Aを希望したが中部電力側の引込み線が満足しないため50A契約とした。

右は受電容量が30Aと余りにも少ないため、7月31日に50Aへ変更工事を実施して貰った新しい配電盤。検査時は問題なかったが家の中の電力消費状況によってはNFBが容易にトリップする。60Aを希望したが中部電力側の引込み線が満足しないため50A契約とした。

実はAC200Vは配電盤から専用のNFB経由で引いていない。いつかはやろうと思っているが、現在は母家南配電と離れ配電の2系統をシャックに引き込み単相3線を構成している。

その後2006年8月、200Vを配電盤から直接引く。更に2007年6月17日、NFBを3P型(松下BCW320)に変更した。その目的は単相3線のニュートラルラインも遮断出来るようにして、雷の侵入を軽減させるためである。

実は2007年6月9日未明、近隣で落雷があり配電線から雷が侵入し、壁から煙が上がり消防車が出動したお宅がある。当家はシャックの負荷の一部で地絡が発生し、配電盤の漏電ブレーカーが働いてしまう状況に陥った。シャックは良質な大地接地が行なわれているため雷はシャックの接地回路目指して侵入してきたものと思われる。器機への影響か人体への安全かどちらを優先するか判断に迷うところではあるが、雷時は運用をしないと考え器機への影響を考慮する事にし、ニュートラルラインも遮断できるNFBを設置する事にした。

下表は地上デジタルTVの受信状況。アナログと同じ電力で送信した状態で、デジタルチューナー(DT200)の隠しコマンドによりデジタルデータののエラー状況を観察したもの。全てエラーフリーで全く問題なかった。デジタルTVではアナログのようなゴーストやビートが受信映像には表れないので、こうしたデータの伝送状況の評価や、映像がフリーズするまでのRF入力マージンの変化などを診る必要がある。TVIの出方としては、画像フリーズ・ブロック(四角)状ノイズの映像・音声がミュート等がある。

なお地上デジタルTVの受信についてはオーナーの例として別項で数件紹介しているので参考になると思う。

地上デジタルTVでは、TVI発生のメカニズムにデジタル要素が加わるので、それなりの対策が必要になると思われる。一機に映像が無くなったり音声ミュートしたりで、アナログ的チェックでは不十分な場合が予想される。したがってTVI対策について早目に一定の指針が必要になるだろう。

左は144MHzシャックの高周波と制御系の系統を示している。

左は144MHzシャックの高周波と制御系の系統を示している。

GU-74BアンプのスタンバイはIC-706MK2Gのアクセサリ端子のVSEND(送信時接地)と13.8Vを得て小型リレーを駆動し、リレー接点でGU-74Bアンプのスタンバイリレーを駆動している(前述)。

またIC-706MK2Gは144MHzで50W出力なのでこのままだとオーバードライブ(オーバーパワー)になるためALCにより電力制限(前述)を掛けている。

その他特にTVI対策のためのフィルタやチョーク対策は施していない。

電源はエキサイタ及びアンプ共AC100V。

特にCMF対策などしていないが、この状態でTVIは発生していない。ただし、GU-74Bアンプの出力タンク回路特性にはLPF特性は無いので、何らかの対策が望ましい。すなわちBPF/LPF/高調波NOTCHフィルタ等・・・。

単相200Vを直引きする。前述の通り単相3線の両100V系をシャックに引き込んで両活線側にNFBを入れ200Vを得ていたが、これとは別に単独に分電盤より布線した。配電NFB(20A)からシャックまでは20m程度ある。2mmのFFV線の100m巻きを清水のジャンボエンチョーから購入。ケーブルは途中屋外に出るため塩ビ管の中を通す等の処理を行っている。シャック側は天井に200V/20Aソケットを取り付けた。完全に一本で通したため、ケーブルの捻れの吸収が大変で取り切れなかった部分は屋根裏に隠し込んだ。部分的に作業して最後につなぐやり方をすべきだったと反省している。これによりGU-84Bアンプはこの系統から受電することにした。IC-PW1は従来の系統である。久々に屋根裏に入ったが9月中旬で気温が下がったとは言え真夏状態。足元を滑らせ天井をぶち抜くなど余計な仕事を作ってしまったが作業は無事完了した。

その後暫くして2FのEMEシャックをメインシャックに移設した。エキサイタはIC-901Dに変更したが、この変更手続きは後日行う事にしている。

その後暫くして2FのEMEシャックをメインシャックに移設した。エキサイタはIC-901Dに変更したが、この変更手続きは後日行う事にしている。

2007年6月4日福井へ異動になった。着任後間もない6月9日(土)未明、実家北方面の配電線に落雷があった。上の家は雷の侵入で壁から火が上がり、消防車が出動する騒ぎになった。

その際当家でも雷の侵入がありシャックのテーブルタップに内蔵されているバリスタが短絡した。これにより200Vラインの片ラインが地絡状態になり配電盤の漏電ブレーカーが投入できない状態に陥った。

何分にも単身赴任中で家の者は何も対応できず電気屋さんを呼んだらしい。電気屋さんはシャックの配電(200Vと100Vx2系統の混在)が理解出来なかった様子で、コンセントを元から抜き出した模様。

本棚やロッカーを動かし一生ハメ殺しのつもりでいたコンセントまで外してくれた。それで何とか復電にこぎ着けたのだが、数日後に帰宅すると部屋は大変な状況になっていた。本当に余計な事をしてくれた。

テーブルタップのバリスタを撤去して全面復旧となった。しかし液晶TVやIC-PW1の動作がおかしい・・・。

写真は2008年4月6日撮影のもの。随分とコンパクトになった。