|

椉恊偵僨僕僞儖僴僀價僕儑儞塮憸傪尒偣偰偁偘傛偆偲巚偄丄庤巒傔偵抧忋僨僕僞儖曻憲偺庴怣僥僗僩傪峴偭偨丅幚壠廃曈偼丄揹椡夛幮偺崅埑憲揹揝搩寶抸偵暪偣僥儗價庴怣偼嫟挳曽幃偵側偭偰偄傞丅庴怣忈奞傪嫲傟梊杊嶔傪挘偭偨偺偱偁傠偆丅傾僫儘僌UHF曻憲偑VHF偺嬻偒僠儍儞僱儖偵曄姺偝傟偰偄傞偺偱丄抧忋僨僕僞儖曻憲偺UHF攇偼捠傜側偄偩傠偆偲憐憸偟偰偄偨偑梊憐偼揑拞偱慡偔僟儊丅偦傟偱巭傓柍偔僟僀億乕儖傾儞僥僫傪庢傝弌偟偰幒撪偱庴怣僥僗僩傪幚巤偟偨傜丄尒捠偟奜偵傕娭傢傜偢傑偢傑偢偺庴怣寢壥傪摼偨丅屗暿偵傾儞僥僫傪愝抲偟偰傕椙偄偑丄宱堒偐傜偡傞偲嫟挳愝旛偺夵慞傪媮傔偨偄丅慡崙偵偼摨偠嫬嬾偺庴怣幰偑戝惃偄傜偭偟傖傞偲巚偆丅嫟挳愝旛偵埶懚偡傞偲側傞偲UHF攇傪VHF偺儈僢僪僶儞僪(儘乕ch偲僴僀ch偺娫)偵曄姺偡傞曽朄偑妋幚偩偑丄庴怣忈奞懳嶔偲偟偰愝抲偝傟偨愝旛偺応崌丄妡偐傞旓梡偼堦懱扤偑晧扴偡傞偺偩傠偆偐丅擸傑偟偄丅 幨恀偼僟僀億乕儖傾儞僥僫偱抧忋僨僕僞儖曻憲傪庴怣偟偰偄傞條巕丅夋柺偺僂傿儞僪僂偼塀偟僐儅儞僪偱弌偟偨儊僯儏乕丅僆儞儅僂僗偡傞偲偙偪傜傕塀偟僐儅儞僪偺娙堈僗儁傾僫偱丄慡曻憲僠儍儞僱儖偺庴怣嫮搙傪堦栚弌棃傞丅娞怱偺TV僙僢僩偼棃廡摓拝梊掕丅 |

|

傑偨暔帩偪偑椙偄偲尵傢傟偦偆偩偑丄22擔偵婣徣偟偨愜憢嵺偺PC-9801/9821孮傪幨恀偵廂傔偨丅嵍偐傜PC-9821RX/FA丄PC-9821Xa/V200丄PC-9801UV偱丄忋偼PC-9821Ap2丅塃偵斣奜偺暥崑儈僯7GX偑尒偊傞丅RX偼嵟廔揑偵CPU傪486偲偟儊儌儕傪4MB愊傫偩偑MS-DOS巭傑傝偩偭偨丅偙偺娐嫬偱Windows95傪摿庩僐儅儞僪偱擖傟傞曽朄傕偁傞傜偟偄偑丄偦偙傑偱偼挧愴偟側偐偭偨丅偨偩帺嶌SCSI僇乕僪偱暥崑儈僯7偲HD傪嫟桳偟偨嵟弶偺PC偱偁傞丅傑偨怴昳偱峸擖偟偨桞堦偺婡夿偱傕偁傞丅FA偼僑儈摨慠偱廍偭偰偒偨傕偺偱壗偲MO偑搵嵹偝傟偰偄偨丅儊儌儕傪16MB偵憹愝偟MO偐傜Windows95傪僀儞僗僩乕儖偟暥崑偺SCSI僶僗偲Windows婡偺僱僢僩儚乕僋娫傪寢傫偱偄傞丅Xa/V200偼廐梩偐傜拞屆峸擖丄Ap3偼柤屆壆戞堦傾儊墶偐傜偺拞屆峸擖偱偁傞丅側偍Ap2偼MS-DOS悞攓幰偩偭偨僆乕僫乕偑丄弶傔偰Windows95傪僀儞僗僩乕儖偟偨婰擮偡傋偒PC偩偑婛偵8擭慜偺榖丅UV偼愳嶈嵼廧帪戙偵僑儈抲偒応偐傜廍偭偰偒偨傕偺丅 壗傟傕嵟怴偺PC偐傜斾傋偨傜惈擻偼梱偐偵楎傞偑丄栚揑傪惍棟偡傟偽枹偩偦偺婡擻偼幪偰偑偨偄丅帪乆揹尮傪擖傟偰壜垽偑偭偰傗傝偨偄丅傑偨壠掚撪僱僢僩儚乕僋偺抂枛偵巊偍偆偲峫偊偰偄傞丅 |

|

墑婜偟偨岝揹榖岺帠偑杮擔峴傢傟偨丅挬9帪慜偵幚壠偵婣傞偲挌搙岺帠壆偝傫傕摓拝偟偨丅堷偒崬傒偲壆撪愝抲偺2斍偱嶌嬈偑恑傔傜傟偨丅媽慄偺堷偒崬傒偼敤偺栘惢揹拰傪宱桼偟偰偄偨偑丄尰嵼偺婯懃偱偼偙傟偑巊偊側偄傜偟偄丅帺帯夛挿偵偍婅偄偟偰桳慄曻憲偺嬥懏拰傪巊傢偣偰栣偆丅壆撪攝慄偼乽揤堜棤偱嬯愴偐丠乿偲巚偄偒傗丄僷僀僾偺攝娗偑偁傝娙扨偵捠慄偑弌棃傗傗攺巕敳偗丅抂枛偵偼幨恀偺擛偔3偮偺敔偑揹榖婍墶偺壓懯敔忋偵暲傫偩丅夞慄廔抂丒儖乕僞乕丒VoIP偼忢帪捠揹忬懺偱懸婡揹椡傕攏幁偵側傜側偄丅愝掕偼帺慜偱傗偭偨丅岺帠壆偝傫偐傜庴偗庢偭偨CD僜僼僩傪婲摦偟丄NTT傛傝撏偄偨ID偲PW偱儊僯儏乕偵擖傝丄僾儘僶僀僟偺ID偲PW傪擖傟搊榐偡傞丅PC忋偱搊榐偟偰傕NTT懁偱愝掕偑斀塮偡傞偺偵偼庒姳帪娫偑偐偐傞條偱丄捈偖偵偼僀儞僞乕僱僢僩偵偼弌傜傟偄丅婥偑抁偄恖偼壗搙傕愝掕儊僯儏乕偵栠偭偰嶌嬈偟偰偟傑偆偺偱偛拲堄傪丅傑偨愝掕慜偵Lan傾僟僾僞偺摦嶌傪妋擣偟偰偍偔帠偼尵偆傑偱傕側偄丅側偍儖乕僞乕偵偼4暘攝偺Hub偑偁傝丄堦偮偼VoIP偱巊偆偨傔巆傝3偮偑PC梡偵巊梡壜擻丅WindowsME婡偱偼偣偄偤偄7M掱搙偟偐弌側偄偑丄ADSL傕撏偐偢傾僫儘僌56K埶懚偩偭偨娐嫬偵斾傋偨傜柌偺傛偆偩丅 |

|

岝揹榖岺帠偺棫夛偄偑媫偵墑婜偵側偭偨丅枹夝寛偩偭偨Ap2傊偺Windows95僀儞僗僩乕儖傪嵞奐丅偦偺愄婔搙傕傗偭偨條偵偼峴偐偢傗傗搑曽偵曢傟偰偄偨丅峫偊傜傟傞偙偲偼慡偰傗偭偨偑僟儊偱丄帪尷憰抲偱傕慻傒崬傑傟偰偄傞偐偺條偩丅偦傟偱悑偵Windows98偺搊応偲側偭偨丅PC偺撪晹張棟傗4攞懍CD偺抶偝傕庤揱偭偰1帪娫敿嬤偄帪娫傪梫偟偨偑僀儞僗僩乕儖丅偟偐偟栤戣偼僪儔僀僶乕丒丒丒僨僶僀僗儅僱乕僕儍乕傪奐偔偲墿怓偺乽両乿儅乕僋偑晅偒僨僶僀僗偑偄偭傁偄丅僙僢僩傾僢僾帪偼壗傕尵傢側偄偺偱僾儔僌&僾儗僀偑柍帠峴傢傟偰偄傞偲巚偄偒傗丄僨傿僗僾儗僀傾僟僾僞傗Lan僇乕僪傪巒傔5屄掱搙乽両乿偑偁偭偨丅偦傟傜傪庤懪偪偱夝寛偟廔傢偭偨偺偼嶌嬈傪巒傔偰偐傜5帪娫掱妡偐偭偰偄偨丅丒丒丒PC-9821偵峉傞偺偼帺嶌C僶僗SCSI僇乕僪宱桼偱暥崑儚乕僾儘偲HD傪嫟桳偟丄DOS/V婡偐傜僱僢僩儚乕僋宱桼偱偦偺HD傪擿偗傞僔僗僥儉偑慻傔傞偐傜偱偁傞丅偦傟偱Windows95偱偼config.sys偵SPC僪儔僀僶傪婰弎偡傟偽OK偩偭偨偺偑丄Windows98偱偼偦偆偡傞偲婲摦帪偵儊僢僙乕僕偑弌傞丅偦傟偱嵟廔揑偵dosime.sys僼傽僀儖偺枛旜偵SPC僪儔僀僶傪婰弎偟偰OK偲側偭偨丅Windows98婲摦屻MS-DOS偱僥僗僩僾儘僌儔儉傪憱傜偡偲SCSI僶僗偺忬懺傪廍偄忋偘丄Very Good!偱偁傞丅幨恀忋偑Ap2偱壓偼Xa16丅 |

|

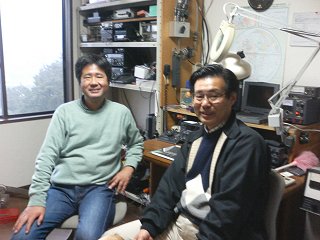

嶐栭偐傜偺塉偑崱挬偼嫮偔側偭偨丅憗傔偺拫怘傪嵪傑偣R1僶僀僷僗傪徖捗偵岦偐偭偨丅悢擭慜偐傜e-mail傪拞怱偵傗傝庢傝偺偁傞徖捗偺娵旜巵/JA2XCR偵夛偆偨傔偩丅惷壀嬑柋偵側偭偨帠偲嶐擭枛偵幵傪帩偭偰棃偨帠傕偁偭偰50Km偁傞徖捗偼偦偆墦偔偼柍偄丅導壓偵偼戝塉拲堄曬偑弌偝傟丄桼斾丒姉尨晅嬤偼搚嵒崀傝忬懺偩偭偨丅徖捗巗偵擖偭偨曈傝偱R1僶僀僷僗偐傜徏椦増偄偺媽R1偵忔傝姺偊丄徖捗墂慜傪塃愜丒撿恑偟偰栚揑抧偺壓崄娧偵拝偄偨丅偲偙傠偑儘乕僇儖偺抧棟偑慡偔暘偐傜偢憗乆偵揹榖偱僿儖僾偟寎偊偵棃偰栣偭偨丅巵偺偛帺戭偼嶁傪忋偭偨崅戜偵偁傞丅偍幾杺偡傞偲僐僞僣偺側偐偐傜戝偒側儚儞偪傖傫偲僱僐僠儍儞偑拠椙偔婄傪弌偟寎偊偰偔傟偨丅 幨恀偼偍忟偝傫嶣塭偺僣乕僔儑僢僩丅偙偮偙偮偲廂廤偝傟偨RF僌僢僘偑嶳偺擛偔偁傝丄捈偖偵偱傕KW傾儞僾偑惢嶌偱偒傞娐嫬偵嬃偄偨丅傾儞僥僫傗DX偺榖偐傜巇帠傗嵟嬤巒傔偨曻憲戝妛儅僗僞乕僐乕僗庴島偺榖側偳丄50嵨傪夁偓偰傕側偍慜岦偒側巔惃偵帺夲偺擮丅偙偆偟偨傾僀儃乕儖偑弌棃傞偺傕傾儅僠儏傾柍慄側傜偱偼偩側偀偲暿傟嵺偵偟傒偠傒丅僆儞儅僂僗偡傞偲廻戣偲偟偰偍梐偐傝偟偨僊儎儌乕僞乕嬱摦偺VVC/VC偑尒偊傞丅壥偨偟偰偙傟偑壗偵曄恎偡傞偺偐丅 |

|

嶐擭偐傜摉BBS偵婄傪弌偝傟偰偄傞惔悈偺娾嶈巵/JG2EGS偲丄怴惔悈墂嬤偔偺乽偮傏敧乿偱1st傾僀儃乕儖偟偨丅BBS忋偱偺傗傝庢傝偐傜e-mail傊敪揥偟丄RF-AMP嶌傝偺忣曬岎姺傗嶐崱偺傾儅僠儏傾柍慄帠忣側偳偵偮偄偰傗傝庢傝傪偟偰偄偨偑丄榖偑抜乆廳偔側偭偰偒偨丅偦傟偱悑偵夛偍偆偲尵偆偙偲偵側偭偨偺偑崱廡偵側偭偰偐傜偱丄慞偼媫偘偲偙偺擔偵傾僀儃乕儖偑惉棫偟偨丅 挬実懷揹榖偺斣崋傪岎姺偟丄20帪偵乽偮傏敧乿慜偱夛偆栺懇傪偟偰弌嬑偟偨偑丄巇帠拞偵偦傢偦傢偟偰偄傞帺暘偵婥偑晅偄偨傝偟偰丄壗屘偐巕嫙傒偨偄偱柺敀偄丅栺懇偺帪娫傛傝30暘傕憗偔乽偮傏敧乿偵摓拝偟偨偑丄帪娫偑偁傞偺偱墂偵揹幵偺帪娫傪妋偐傔偵峴偭偨婣傝丄栚偺慜偐傜実懷偵楢棈偑擖傝柍帠崌棳丅幨恀偼乽偮傏敧乿偱偺僣乕僔儑僢僩丅巵偼摗戲偺弌恎偱墦梞悈嶻娭學偺尋媶偱挿擭惔悈偵嫃廧偝傟偰偄傞偑丄嬤乆墶昹偵揮嬑偡傞偲偺帠偱偁偭偨丅弶懳柺偵傕娭傢傜偢傾儖僐乕儖傕庤揱偄丄AMP択媊偐傜巒傑傝嶐崱偺Ham奅傗弌斉奅丄Ham偺幮夛惈丒抧堟惈丄棟壢棧傟丄揹巕棫崙偼壗張傊丒丒丒偲榖偑抏傫偩偑丄偪傚偭偲挐傝夁偓偨偩傠偆偐丅Many thanks to JG2EGS de JH2CLV丒丒丒崱擭偼偙偆偟偨弌夛偄偺敪孈偵搘傔偨偄丅 |

|

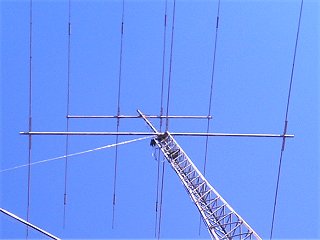

傕偆壗擭慜偐朰傟偰偟傑偭偨偑丄傾儞僥僫儘乕僥乕僞憖嶌傪偡傞偲攝揹斦偺楻揹僽儗乕僇乕偑旘傫偩丅偦傟埲棃傾儞僥僫偼杒偵岦偄偨傑傑婔擭偐夁偓偨丅扨恎晪擟愭偑幚壠偵嬤晅偄偨帠傕庤揱偄丄偦偺徻嵶傪挷傋傞帠偵偟偨丅庤巒傔偵100V:100V偺愨墢僩儔儞僗傪揹尮偵憓擖偟偨偑丄楻揹僽儗乕僇乕偼旘偽側偔側偭偨偑傾儞僥僫偼夞傜偢丄CW/CCW憖嶌傪偡傞偲愨墢僩儔儞僗偺2師揹埑偑敿暘嬤偔偵掅壓偡傞丅偙傝傖壜徫偟偄偧丅僐儞僩儘乕儔偐傜働乕僽儖傪奜偟僥僗僞乕偱僠僃僢僋偡傞偲儌乕僞乕偺嘆斣僐儌儞慄偑悢兌偱抧棈丄嘆斣偲僐僀儖偱偁傞嘇嘊斣偼40兌掱搙傪帵偟偨丅尨場偑儘乕僞乕杮懱側偺偐丄埥偄偼働乕僽儖偵傛傞傕偺側偺偐妋擣偑昁梫偵側偭偨丅偦傟偱杮擔堄傪寛偟偰崢偵埨慡懷傪姫偒僥僗僞乕傪偼偠傔偲偡傞摴嬶傪帩偭偰22m僞儚乕偵忋偭偨丅偦偺寢壥働乕僽儖偼栤戣側偔丄儘乕僞乕偺僐僱僋僞偱忋婰尰徾傪妋擣偡傞帠偑弌棃偨丅偙傟偱愜傪尒偰儘乕僞乕傪崀傠偟暘夝偟偰條巕傪尒傞帠偵偡傞丅幨恀偼僞儚乕偵忔偭偨儘乕僞乕RC5A-3偲10MHz/3ele敧栘傾儞僥僫懠丅僆儞儅僂僗偡傞偲僔儍僢僋撪偱挷嵏拞偺僐儞僩儘乕儔攚柺偺條巕偑巉偊傞丅壓庤偵幨傞1975擭偵峸擖偟偨SANWA偺僥僗僞乕N201偑夰偐偟偄丅 |

|

傑偨屆偄PC(PC-9821/Ap2)偵偼傑偭偰偟傑偭偨丅1998擭4寧偵拞屆偱峸擖偟弶傔偰Windwos95傪僀儞僗僩乕儖偟偨PC偱偁傞丅Windows95偼杦偳MS-DOS偺墑挿慄忋偵偁傝丄config.sys傗autoexec.bat偵MS-DOS帪戙偺僣乕儖傪慻傒崬傫偱傕壗偲偐巊偊偨丅偟偐OS偑崅搙壔偡傞偵偟偨偑偄丄偙偺傛偆側帠偑梕堈偵弌棃側偔側偭偨丅C僶僗婎斅偵慻傫偩帺嶌SCSI(SPC)儃乕僪偵傇傜壓偑偭偨SCSI僠僃乕儞忋偺HD偑Window儅僔儞偼傕偲傛傝丄懠偺PC(MS-DOS)傗儚乕僾儘(MS-DOS夵廋)偐傜丄峏偵偼僱僢僩儚乕僋宱桼偱偺撉傒彂偒偑壜擻側偨傔丄幚幙忋SCSI僶僗傪捠偟偨Lan偩偭偨丅偦偆偟偨帠偑偁傝Ap2偼戝曄巚偄擖傟偺偁傞PC偩偭偨丅偲偙傠偑嶐擔悢擭怳傝偵揹尮傪擖傟傞偲僂儞偲傕僗儞偲傕尵傢側偄丅2HD偺MS-DOS婲摦僨傿僗僋傪擖傟偰傒偨偑僟儊偱丄幨恀偺擛偔暘夝嶌嬈偑巒傑偭偨丅Ap2偺僼儘儞僩僷僱儖偼丄椉抂傪墴偝偊傞偲娙扨偵奜偣HD傗CD摍偺岎姺偑庤慜偐傜弌棃傞丅偳偆傗傜撪憻HD(IDE)偑晄椙偱儊儌儕僠僃僢僋偑廔偭偨偲偙傠偱掆巭偟偰偟傑偆丅奜晹HD(SCSI)偐傜偺MS-DOS(Ver5.0AH)婲摦傕壜徫偟偐偭偨偑丄偙偪傜偼僔僗僥儉傪忋彂偒偟偰壗偲偐暅婣偟偨丅偟偐偟Windows梡偺撪憼HD偼岎姺偡傞偟偐庤偑側偄丒丒丒偮偯偔丅 |

|

偙偺擔偺惷壀偼椻偊崬傫偱偄偨丅7帪10暘崰R1(僶僀僷僗)搨悾IC偐傜柤屆壆傪栚巜偟偨丅搑拞乽戃堜曈傝偱搶柤崅懍偵忔傟偽偄偄傗両乿掱搙偺婥帩偪偱偄偨偑丄朙愳丒壒塇丒壀嶈偲墑傃寢嬊柤屆壆偺帺戭傑偱堦斒摴楬偱婣傞帠偵側偭偨丅壀嶈傑偱偼R1丄偦偺屻儖乕僩傪朙揷曽岦偵曄偊悾屗宱桼偱柤屆壆巗庣嶳嬫偵婣偭偨丅強梫帪娫偼栺5帪娫偩偭偨丅偄傑偳偒帪娫偑傕偭偨偄側偄榖偩偑丄崅懍摴楬傪憱傞偺偲偼堘偭偨枴偑偁傞丅惷壀巗傪弌傞帪偼幵偺壏搙寁偑4亷傪帵偟偰偄偨偑偦偺屻壓偑傝弌偟丄妡愳曈傝偱偼悑偵0亷丄偦偺屻1亷傑偱忋徃偟偨偑柤屆壆傑偱偦傟埲忋偵忋偑傞帠偼柍偐偭偨丅 幨恀偼惷壀偲垽抦偺導嫬晅嬤丅挭尒僶僀僷僗傪憱偭偨屻幀尒僩儞僱儖傪敳偗偨愭偵偁傞岎嵎揰偱丄偙偙偱埳椙屛曽柺傊岦偐偆摴楬偲崌棳偡傞丅傑偨僆儞儅僂僗僇乕僜儖偡傞偲朙嫶巗撪偺R1傪憱峴偡傞柤暔偺楬柺揹幵偑尒偊傞丅偙偺R1儖乕僩偼丄1979擭9寧垽梡偺儘乕僪儗乕僒乕(帺揮幵)偱揮嬑愭偺柤屆壆偐傜惔悈傑偱憱偭偨帠偑偁傝夰偐偟偄丅偟偐偟摉帪偲偼堎側傝R1偺僶僀僷僗壔偑恑傒崱偱偼帺揮幵偱擖傟側偄儖乕僩偑寢峔偁傞丅媣乆偵堦斒摴偺挿帪娫僪儔僀僽傪偟偨偑丄壗張偵傕惗妶姶偑偁傝憱偭偰偄偰妝偟偄丅 |

|

惓寧媥傒嵟廔擔丄寽埬偩偭偨PC-9821/Xe16偑壗偲偐姰慡暅妶偟偨丅乽惓寧偺妝偟傒偵乿偲愭寧尵偭偰偄偨帠偑杮摉偵側偭偰偟傑偭偨丅偙偺Xe16偺僆儕僕僫儖CPU偼Pentium166偩偭偨偑丄尰嵼偼庤尦偵柍偔壗張偵峴偭偰偟傑偭偨偺偐妎偊偰偄側偄丅尰嵼偼Socket5偵壓懯傪棜偐偣Socket7偺K6-嘦/533MHz偑傾僋僙儔儗乕僞偲偟偰搵嵹偝傟偰偄傞偑丄儅僯儏傾儖偵傛傞偲偙偺CPU偼Windows傪僀儞僗僩乕儖偟偨屻偵岎姺偡傞偙偲偵側偭偰偄傞丅偟偨偑偭偰偙偺傑傑僀儞僗僩乕儖傪帋傒傞偲搟傜傟偰偽偐傝偱堦岦偵愭偵恑傑側偄丅峏偵杮擔暘偐偭偨偺偩偑CD僪儔僀僽傕壜徫偟偔丄僨傿僗僋偵傛偭偰偼撉傔側偄僼傽僀儖偑偁傞丅傑偨抳柦揑側偙偲偵丄MS-DOS偱偼僪儔僀僽偲偟偰擣幆偡傞偑丄Windows忋偱偼擣幆偟偰偔傟側偄丅偦傫側偙偲偑廳側傝Windows僨傿僗僋偐傜僨僶僀僗僪儔僀僶乕偑僀儞僗僩乕儖偱偒側偄忬懺偑懕偄偰偄偨丅CD偺IDE働乕僽儖偵HD傪偮側偖偲栤戣側偔擣幆偡傞偺偱CD懁偺晄椙偲敾抐丅暿偺PC偱WindowsCD傪HD偵僐僺乕偟偰Xe16偵偮側偓丄傛偆傗偔傑偲傕側僀儞僗僩乕儖偑弌棃傞傛偆偵側偭偨丅 嵍偼Windows98偑婲摦偟偰僨傿僗僋僩僢僾偑弌偨偲偙傠偱昞帵偝傟傞CPU忣曬丅壗偲532.94MHz偱摦偄偰偄傞傜偟偄偑杮摉偩傠偆偐丠丅 |

|

2006擭偼惷偐偵柧偗偨丅戝夾擔偐傜尦扷偵偐偗偨巇帠偑廔傢傝婣戭偟偨偺偼怺栭侾帪敿崰偩偭偨丅捠嬑搑拞偵偁傞孎栰恄幮偺慜傪捠偭偨傜柧偐傝偑尒偊恖傕偄偨偺偱棫偪婑傝丄壠懓偺埨慡傗巇帠偺惉廇傪婩婅偟偰偒偨丅傑偨弌嬑帪偵摃柧傪棫偰偰偁偭偨惵栘恄幮偺慜傕捠偭偨偑丄偙偪傜偼婛偵柧偐傝偑徚偊偰偄偨丅帺揮幵傪旘偽偟偨偑尦扷偵偟偰偼抔偐偄ゥ眰陚獝脡獋虌C岓偐惔悈偺揷幧偲偼堘偆丅 7帪崰婲彴偟壠懓偺懸偮惔悈偵婣偭偨丅偙偺帪娫偺R1僶僀僷僗偼憱傞幵傕彮側偔丄惔悈傑偱偼偁偭偲偄偆娫偩偭偨丅幨恀偼巐敿悽婭埲忋懕偗偰偄傞尦扷峆椺偺乽嫿搚偺掕揰嶣塭乿丅挬偐傜傾儖僐乕儖曄挷偑妡偐偭偨偺偲丄拫怮偱嶣塭帪娫偼14帪崰偵側偭偰偟傑偭偨丅 幨恀壓庤偵尒偊傞塭偺惓懱偼戞擇搶柤崅懍楢棈楬偺嫶寘偱偁傞丅嶐擭偐傜忋晹偺岺帠偑巒傑傝塭偑堦憌戝偒偔側偭偨丅偙傟偵嫶偑壦偐傟偽丄偙偙偺廤棊偺擔杤帪娫偼憡摉憗偔側傞偩傠偆偟丄幵偑憱傝弌偟偨傜偦傟側傝偺憶壒偲側傞偵堘偄側偄丅偟偐偟岺帠偺恑捇偼尒傞偐傜偵抶偔姰惉偑壗帪偵側傞偺偐傕椙偔暘偐傜側偄丅 嫿搚惔悈嬫嶳愗(媽惔悈巗嶳愗)抧嬫偺曄杄怳傝偼Family僐乕僫乕偱屼棗偄偨偩偗傞丅宲懕偡傞帠偱怓乆側堘偄偑尒偊偰偒偰柺敀偄丅 |