|

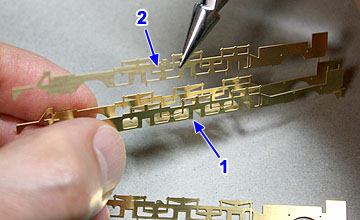

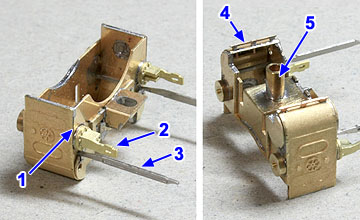

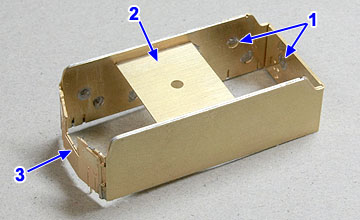

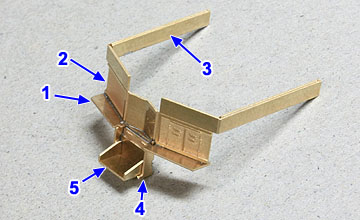

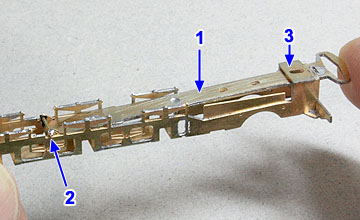

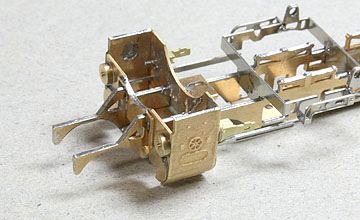

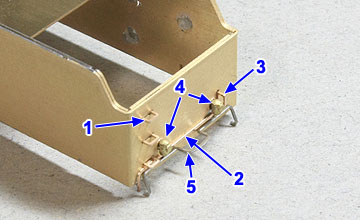

- 主台枠を折り曲げますが、なかなかきちんと直角になってくれません。

- 内側に側板を張り重ねます。ぴったり差し込んで、断面からハンダを流しました。

|

|

- 後部端梁

- 主台枠先端のアーチ部分は非常に細く、ハンダで補強しても簡単に曲がってしまうのでご注意を。

主台枠はなかなか凝った形に作られているので、組み立てている最中はそこそこに面白いのですが、動輪などを付けるとほとんど見えなくなります。

|

|

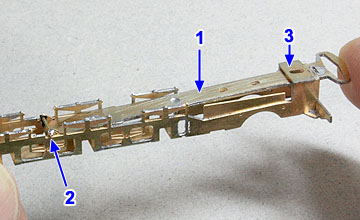

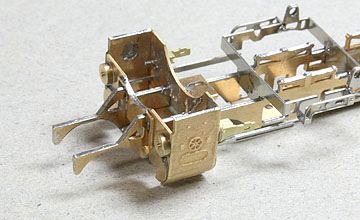

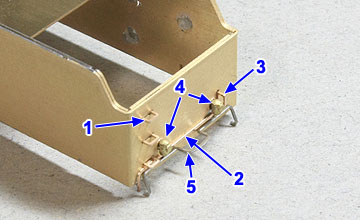

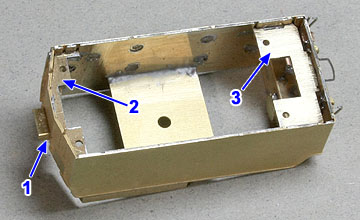

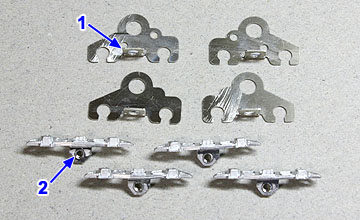

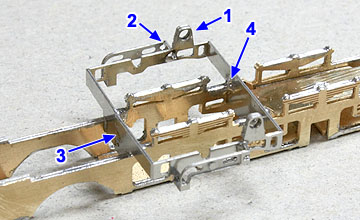

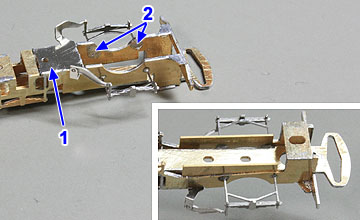

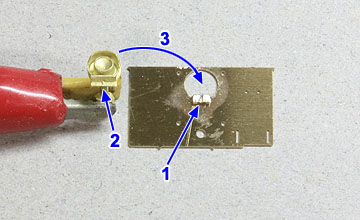

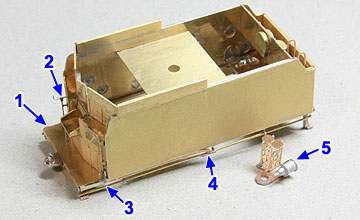

荷重分配装置を組み込みます。

- 荷重分配装置のてこは、2枚を張り重ねます。

- 先端の穴を主台枠の穴に合わせて、0.5mm真鍮線を通し、先端が抜けないようにハンダ付け(内側までハンダが回らないようにマジックを塗っておきました)。

- てこが上下に軽く動くことを確かめてから、後ろ側にふたをしました。このふたはキャブ底部に密着するので平らにしておきます。

|

|

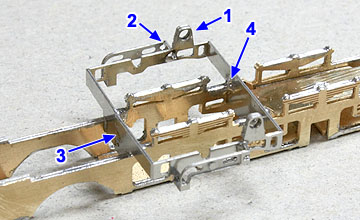

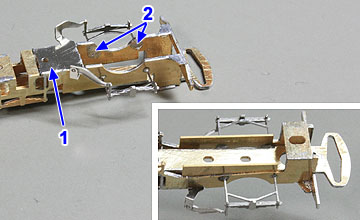

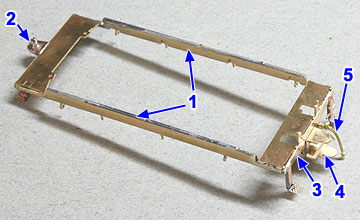

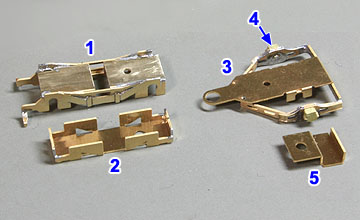

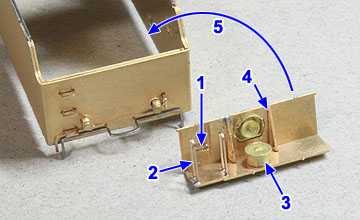

モーションプレート台座はステンレス製なので、折り曲げの方向を間違えると、やり直すときに取れてしまう可能性が大です。

- ラジアスロッドの取り付け部を、180度山折りしてハンダ付け。

- モーションプレートは全部直角に谷折りして、先端を差し込みハンダ付け。

- 全体を谷折りして四角い枠にし、前端を閉じました。

- 主台枠にはめ込み、4箇所の交点をハンダ付けしました。

|

|

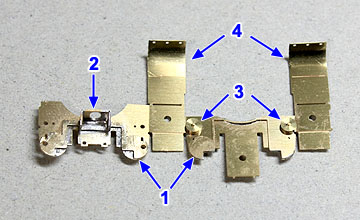

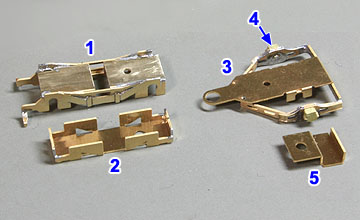

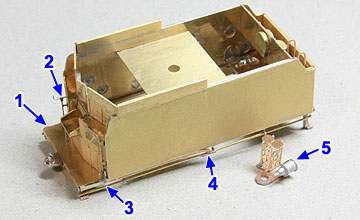

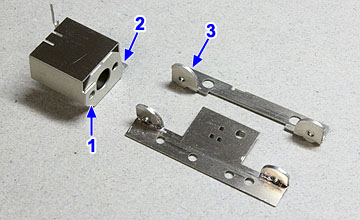

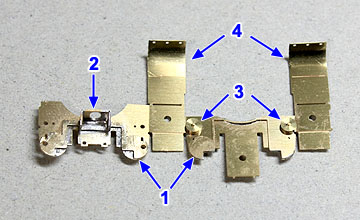

気分的に何かと面倒くさいシリンダーブロックの組み立てです。

- 前後のピストン蓋は取れやすいので、最初に180度山折りしてハンダ付けしました。

- ボイラーの取り付け部を直角に折り曲げてハンダ付け。

- バルブカバーを重ねて裏からハンダ付け。

- シリンダー側面は、下端を丸めておきました。

|

|

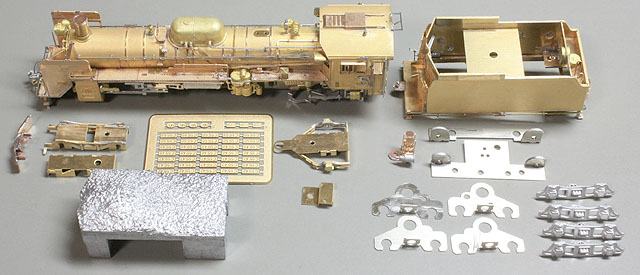

全体を組んでから、細かい部品を取り付けました。

- シリンダーブロックの下側を閉じてから、合わせ目を内側からハンダ付け。

- バルブスピンドルガイド

- スライドバー

- ドレインコック

- L3.5mmカラーをハンダ付け。ただし、忘れてもネジでしっかり留めるので大丈夫です。

|

|

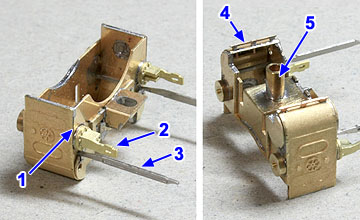

組み立てたシリンダーブロックにゆがみがないことを確かめてから、主台枠にぴったり差し込んで固定します。

前から見ると、シリンダーは右に傾き、モーションプレート台座は左に傾き…のようになってしまうことがあるので、主台枠を歪めないように気をつけて修正しておきます。

|

|

- 従台車バネは前端を180度折り重ねて固定します。重ねたところはしっかりハンダ付けしないと、あとで1.4mmタップを立てるときに、ねじれて取れたりします。

- バネの裏側の取り付け部を内側に90度折り曲げて、主台枠の穴に差し込んでハンダ付け。

|

|

ここで先台車・従台車も組み立てました。

- 先台車。スノープローを付けるときは、先端の排障器部分をカットする必要があります。

- 先輪押さえ

- 従台車

- ロスト製の軸箱を差し込んでハンダ付け。小さいのでちょっと付けにくいです。

- 従輪押さえ

これで機関部は生地完成しました。続きは塗装後です。

|

|

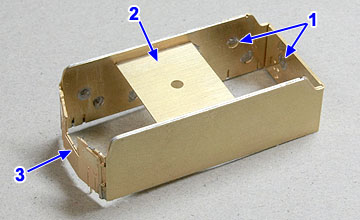

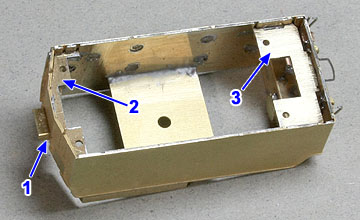

テンダーは特に難しいところはないとされていますが、それなりに時間はかかります。

- 内張りをぴったり重ね、ハンダを流して固定。

- 上部ブリッジ。前を閉じる前に、幅を決めるために仮付けしておきました。まっすぐ付けないとテンダー全体が歪みます。

- 妻板を折り曲げ、本体に重ねてハンダ付けしました。

|

|

テンダーを四角にしたら、まずここを組み立てるようにと指示がありました。

- ステップは3つ分が内側でくっついています。内側から差し込んでハンダ付けします。

- 電気配管

- 手すり

- テールライト。向きが決まりにくいので少量のハンダで仮止めし、ヤットコでひねって向きを直し、もう一度ハンダを流して付けました。

- カプラー開放てこ

|

|

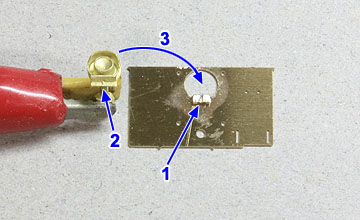

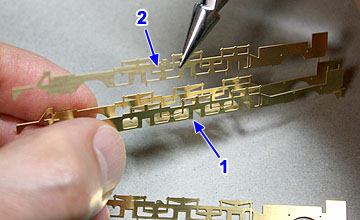

炭庫仕切り板にライトを付けますが、実機によって位置が違うので、複数の炭庫仕切り板が付属しています(昔なら、各自工夫の範囲内だったでしょう)。

50号機用の部品は、ライトの上端が上に出っ張らず、ライト本体が炭庫内に引っ込んでいるものです。

写真の炭庫仕切り板は、内側(石炭側)から見た様子です。

- ライトの取り付け部を、内側に折り重ねます。中央に溝があります。

- ライトの下側に、この溝に入る筋があるので、ぴったり合うようにします。

- 仕切り板の穴にライトをうつぶせに差し込み、下部をハンダ付けしました。

|

|

細かい部品を取り付けてから、テンダー本体に固定しました。

- ステップ

- 手すり

- 給水蓋

- 補強板

- テンダー後部にはめ込んでハンダ付け

|

|

炭庫前部は、増炭枠付きのパーツと、増炭枠のないパーツがあるので、選んで付けます。

- このベース板(A2-9)に部品を付けていきました。

- 前部仕切り

- 増炭枠を山折して固定し、あとで折り目のつなぎ部分をヤスり落としました。

- 石炭取り出し口の外枠を、下から差し込んでハンダ付け。

- 最後に石炭皿を前から差し込んでハンダ付けしました。

|

|

- 組み立てた炭庫前部を本体に重ねてハンダ付けしました。

- 前部床板をハンダ付け。

- 後部床板をハンダ付け。

床板にはあとで動力部をネジ留めするので、あらかじめ1.4mmタップを立てて、穴の周りにできたバリを削っておきました。

なおここに限らず、あとでネジをねじ込む箇所は、すべて塗装前にタップしてバリを取っておきました。

タップ位置は説明書に記載がありますが、要はネジを留める位置すべてです。タップは1.4mmが1本あればほとんど足ります。ラジアスロッドの取り付け穴は1.0mmですが、メーカーにてタップ済みです。前部カプラーの取り付け部は1.2mmですが、ダミーカプラーを使う場合はハンダ付けや接着でよいのでネジ切りは不要です。

|

|

- ウェイトの前端を少し削って、ぴったり入るようにしました。

- ウェイトの後端はライトに当たるので、そこも削っておきました。

増炭枠をつけないときは、そこから石炭ウェイトの平らな側面が見えるので、先のとがったビットをリューターに付けて適当に彫刻し、石炭風にしておきます。

と書くと難しそうですが、ガリガリやっていればそれらしく見えてきます。

|

|

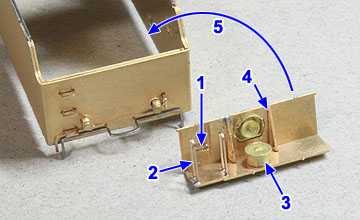

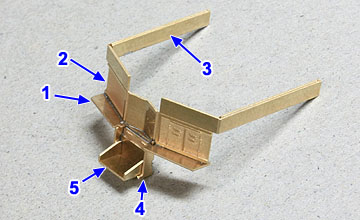

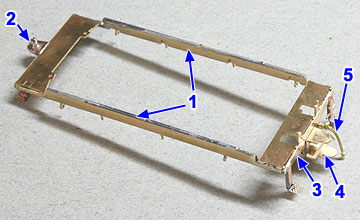

フレームを折り曲げて組み立て、後部にディテールを加えます。

- フレームの側面は180度折り重ね、さらに直角に立てます。説明書の図では外側に張り重ねているように見えますが、折り線を見ると逆のように見え、内側に貼り重ねました。

- 前方のステップ兼ドローバーをフレームの内側から前方に差し込み、そのあと先端を折り重ねて、ドローバーピンをハンダ付けしました。

- 端梁をハンダ付けし、ステップともぴったり重ねてハンダ付けしました。

- カプラーポケットはMT-7用の新型のみが付属しています。なおアーノルドカプラーを使用するときも同じポケットで、カプラー側を削って加工します。

- エアホース

|

|

- でき上がったフレームを本体にハンダ付け。ただし、前側はいいのですが、後ろ側はいいハンダ付け場所が見当たりませんでした。

- ブレーキハンドルをフレームと前妻板の穴に差し込んでハンダ付け。これが急カーブではキャブに当たって脱線の原因になることがあり、あとでヤットコで90度ひねりました。

曲線半径のメーカー推奨はR320以上とされていますが、つまりトミックスならC354以上、KATOならR343以上ということになってしまいます。私は280以下でも走らせているので、無茶をすると色々なことが起きます。

- 床下に0.4mm真鍮線で電気配管をハンダ付け。反対側は0.5mm線になります。

- ATS配管を取り付けて、先端は0.4mm真鍮線に重ねてハンダ付け。

- ATS車上子を組み立ててテンダー上廻りは終わりです。

|