|

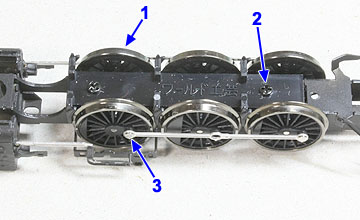

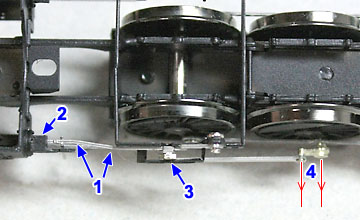

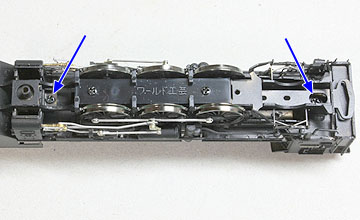

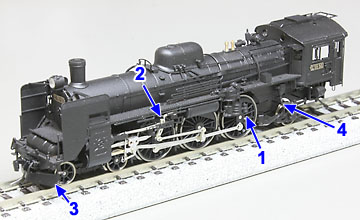

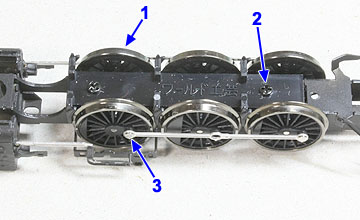

- 軸受けをきれいにし、摩擦をなくすために鉛筆を塗りこんでから、動輪を置きました。

- ブレーキシューが動輪に当たっていないことを確かめて、床板をネジ留めします。

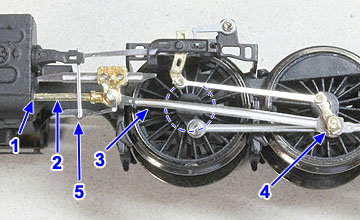

- サイドロッドをロッドピンで取り付けます。ピンを差し込みすぎると回転がしぶくなりますが、浅すぎても他のロッドに引っかかります。

なお、1工程ごとにR280のレールで両方向の前後に転がして確認しています。

|

|

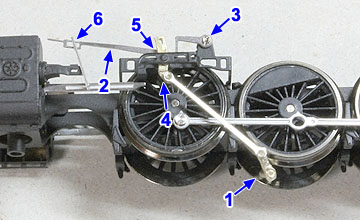

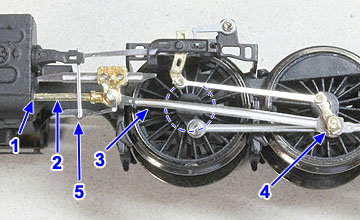

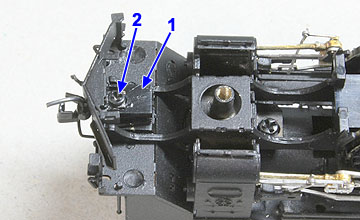

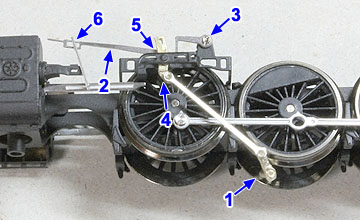

最初に加減リンク周りの組み立てから行いました。

- 返りクランクのピンは少しゆるいので、瞬間接着剤を薄く塗って固めておきました。クランクピンが曲がっているとエキセントリックロッドがスムーズに回転しないので、修正しておきます。

- ラジアスロッドは少し内側に曲げておきます。

- 内側から1mmネジで軽く仮止めします。この穴には出荷前に1mmタップがサービスされています。

- 加減リンクを、モーションプレートの隙間に下から何とか入れます。

- 上に出たモーションプレートの裏側のピンを、ラジアスロッドの穴に入れます。

- ラジアスロッド先端に、合併テコを引っ掛けておきます。

|

|

- ラジアスロッドを内側にたわませるようにして、バルブスピンドルガイドの裏側の溝にはめます。

- 仮止めしていたネジをきちんと締めます。

- 返りクランクを動輪に差し込んで、回転チェックします。あとでメインロッドを付けるときに一度外します。

|

|

この段階で、すでによく動かないことがあります。

- ラジアスロッドは内側に少し曲げておきます。

- ラジアスロッドとバルブスピンドルガイドの隙間が狭すぎて、合併テコが挟まれてスムーズに動かないことがありました。ラジアスロッドを少し内側に曲げて調整しました。

- 加減リンクがモーションプレートにきつく当たって動きがしぶいことがありました。モーションプレートを少し外側に傾けて隙間を作りました。

- リターンクランクが曲がっていて、2つの回転軸が平行になっていないと、エキセントリックロッドがうまく回りません。ここの修正が一番神経を使いました。

大体これでスムーズに動くようになりました。ほか、リターンクランクの差し込みが深すぎたり、浅すぎたりしても影響が出ます。

|

|

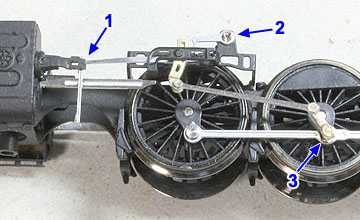

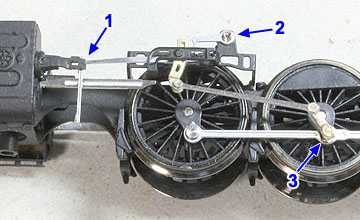

うまくいったらメインロッドを取り付けます。

- ピストン棒の入る穴は、あらかじめ少し余裕を持たせて広げておくとよいようです。

- ピストン棒は付け根から所定の長さ(7.5mm〜8mm、現物合わせ)に仕上げ、横からも上からもまっすぐになるようにしておきます。

- メインロッドは、第一動輪ピンに引っかからないように外側に少し曲げておきました。

- メインロッドをサイドロッドに重ね、リターンクランクを差し込みます。ここで回転チェックします。

|

|

スムーズに動くように調整します。

- 動きのガタによって、ピストン棒がまっすぐ出入りしないことがあるので、穴を少し広げておきます。ただ、広げすぎるとどうなるかは不明です。ピストン棒が落ちやすくなることがあるかもしれません。また、穴の大きさの問題ではなく、ピストン棒が曲がっていることが原因のことがあります。

- ピストン棒が長すぎるとシリンダーの壁に突き当たるので、上からシリンダーの中を除いて状態を確かめ、抜け落ちない程度に少しずつ削って調整します。

- メインロッドが第一動輪ピンに引っかかるときは、ピンを避けるように曲げますが、あまり外側に曲げるとエキセントリックロッドに引っかかることがあります。

また、曲げの角度が悪いと、クロスヘッドが斜めになって、動きが悪くなることがあります。

- リターンクランクを深く差し込みすぎると、間に挟まれているメインロッドと引っかかることがあります。

軽く転がるようになったら反対側もやります。回転チェックは必ず曲線レールの上で、色々な方向からやってみるのがいいと思います。

|

|

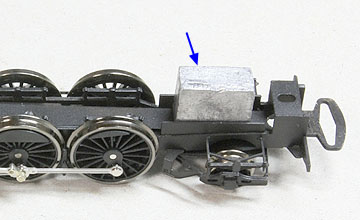

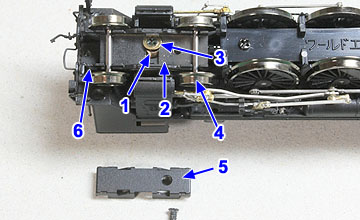

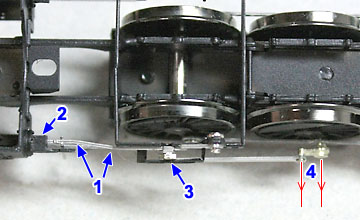

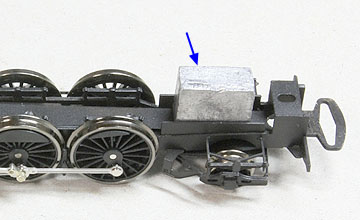

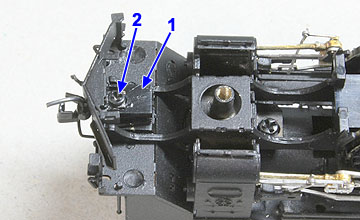

荷重分配装置のてこに、補助ウェイトを接着します。上下に軽く動くことを確かめます。

この写真は、付け忘れたまま上下を組んでしまい、あとでやり直したものです。

|

|

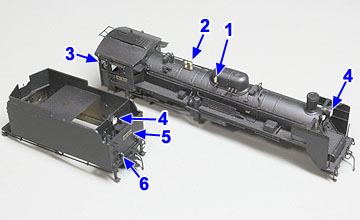

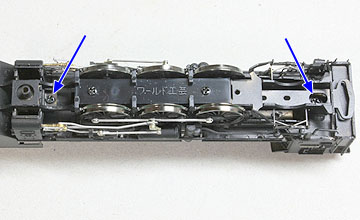

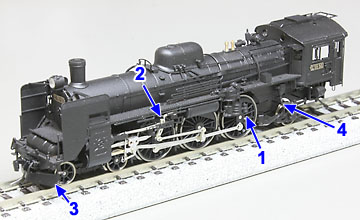

組み立てた走り装置を、前後2箇所のネジで上廻りに取り付けます。

前後から見て傾きを修正します。シリンダーブロックや後ろの取り付け部がねじれていることもありますが、ボイラーの下面に付けたボイラーボスが曲がっているために、ネジを締め込むと傾いてしまうこともあります。

シリンダーブロックの傾きを修正するときは、動輪の3つの軸受けがねじれないようにしないと、動きが波打ってしまうことがあります。

|

|

- マグネ・マティックカプラーはZゲージ用の#903(完成品は#905)を使いました。輸入品ですが、C56で有名なトレインショップが扱っていたので(さすが!)それを買いました。

- スノープローを重ねて、1.2mmネジで留めました(ほかのネジはほとんど1.4mmですが、1本だけ若干細いのが入っています)。

推奨半径のR320以上なら問題ないと思いますが、私が無茶をして使うR280では、先輪がカプラーに当たることがあるので、カプラー側面を少し面取りするように削りました。

|

|

(写真の撮影が前後していまして、スノープローがついておりません)

- シリンダーブロックの底部のL3.5mmカラーにバネをかぶせます。カラーをハンダ付けしなかったときは、穴に合わせてカラーを置いてバネをかぶせます。

- 先台車をその上からはめます。

- 楕円形のワッシャを当ててネジで止めます。先台車が取れないように、ワッシャは長いほうが前後方向になるようにします。

- 先台車に車輪を置きます。

- 先輪押さえをかぶせてネジ留めします。

- スノープローを使うときは、このあたりで排障器をカットする必要があります。

|

|

最後は従台車です。

- 取り付け穴に重ねて従台車を置き、穴にL2.0mmカラーを置きます。

- 3巻程度カットしたバネを置きます。

- 所定のワッシャを置いてネジ留めします。

- 従輪を置き、従輪押さえをネジ留めします。

|

|

上廻りを合体したら、動きがスムーズでなくなることがあるので、要所をチェックします。

- 第3動輪ピンが、コンプレッサーに当たることがありました。

- 九州タイプでは加減リンクの上部が配管に当たることがありました。しかし、北海道タイプではこの部分の配管が途切れているため、大丈夫のようです。当たるときは加減リンク上部を少しカットします。

- スノープローの裏側の出っ張りが、急カーブで先輪に当たることがありましたので、少しカットしました。

- ドロダメの先端が、従台車バネとちょうど上下にぶつかって、下廻りがぴったり収まっていないことがありました。ドロダメを短くカットしました。

|

|

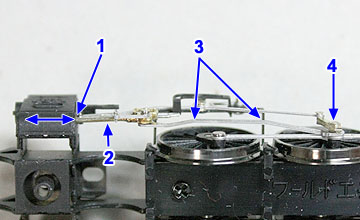

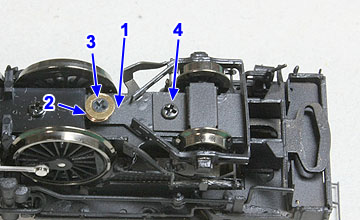

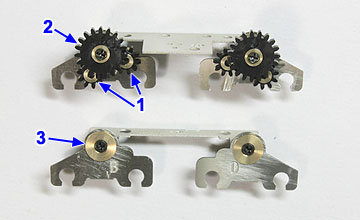

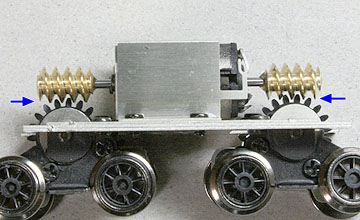

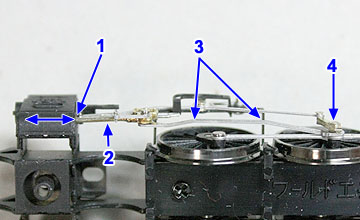

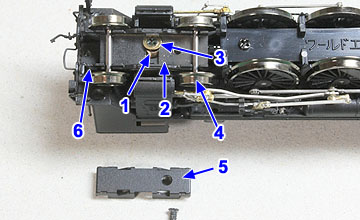

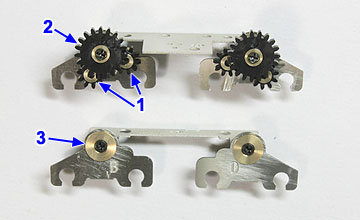

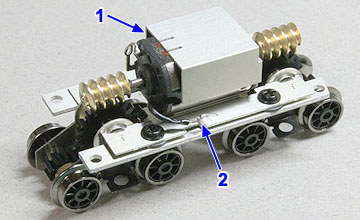

車輪座とギヤを取り付けます。

- 車輪座に、小ギヤカラーを挟んで小ギヤ2個を取り付けます。

- 大ギヤにN両ボス回転座を挟んで、車輪座をフレームにネジ留めします。ギヤが軽く回って、車輪座が大ギヤを中心に左右に動くことを確かめます。

- ギヤのないほうの車輪座は、N回転座をはさんでフレームにネジ留めするだけです。

|

|

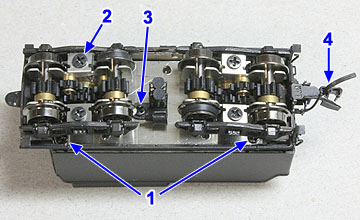

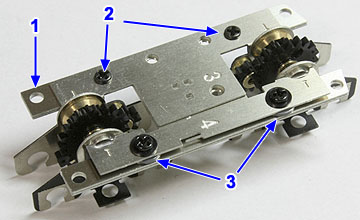

外側から見たところです。外から見える部分は黒で塗ってありますが、金属同士が接触する部分は通電の必要があるので塗っていません。

|

|

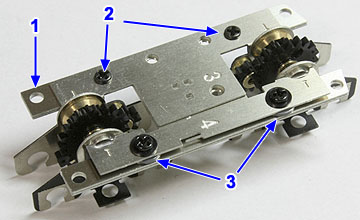

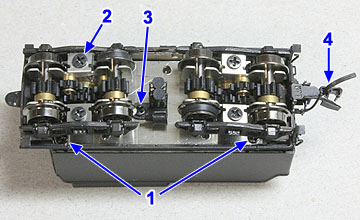

全体を組み立てます。

- 2枚のベースプレートをぴったり重ねます。

- ギヤのついている側のフレームをネジ留めします。

- ギヤのない側のフレームは、絶縁ワッシャをはさみ、絶縁ブッシュを通してネジ留めします。これで左右のフレームは電気的に互いに絶縁されます。

|

|

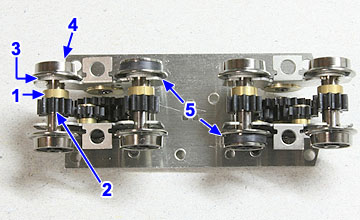

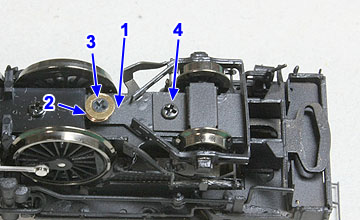

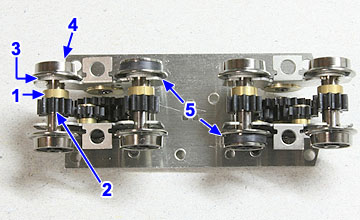

車輪を圧入します。この方法は説明書に詳しく書かれています。

- ギヤ軸の片側(左右位置に注意)に車輪スペーサを通します。

- 車輪スペーサを通したギヤ軸を、軸受けに置きます。

- 車輪スペーサを入れた側の外側に、SWワッシャを入れます。

- 車輪にプラ輪心をはめ込んでから、ギヤ軸に差し込みます。

その後、万力などを使って圧入します。

- ゴム車輪は内側の2箇所に使用します。

車輪を圧入したら、モーターを取り付ける前に、滑らかに転がることを確認します。動きが固いまま無理に組み立てると、前後の台車が車輪座を中心に回転してしまい、まったく走りません。

|

|

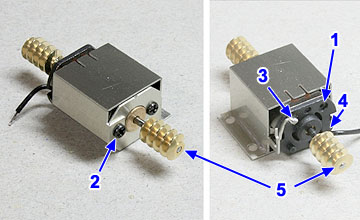

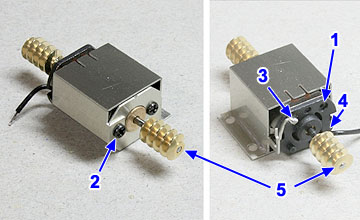

- モーターは、くぼみのマークのあるほうを上側にしてモーターケースに差し込みます。

- 前方をモーターケースにネジ留めします。

- 上側の端子は、モーターケースの一部から伸びている細い部分を重ねてハンダ付けします(配線用ヤニ入りハンダ使用。金属用フラックスは不使用)。

- 下側の端子には、付属のリード線の片側をハンダ付けしておきました。

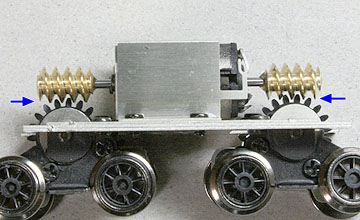

- 両方のシャフトに、ウォームをエポキシ系接着剤で固定しました。先端がシャフトとツライチになるようにします。

|

|

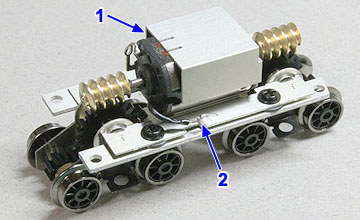

- モーターケースをフレームにネジ留めします。

- 下側のリード線の片側を、もう一方のフレームにハンダ付けします。

|

|

ギヤの噛み合わせは、ギヤの深さの半分ぐらいになっていればよいようです。深すぎると轟音を発してうまく走りません。

九州タイプのときは、モーターケースの下に入れる、噛み合わせ調整用の薄いスペーサが付属していましたが、この北海道タイプには付属していないようです。

ただ今回の作例では、特に調整しなくても適切な深さになりました。

|

|

動力をテンダー本体に組み込んで完了です。

- 動力を前後4箇所のネジで、テンダー床板にネジ留めします。

- 台車枠をネジ留めします。

- ブレーキシリンダー+ATS車上子をネジ留めします。

- カプラー(MT-7もしくはアーノルドカプラー)を取り付けます。

|