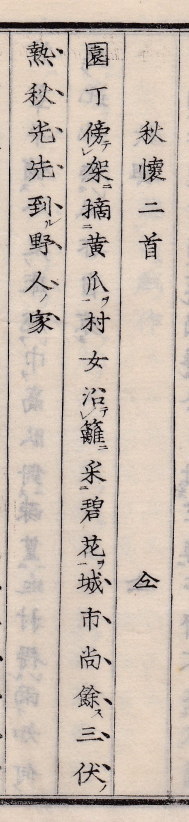

漢詩 陸放翁 秋懷

南宋 陸游

|

園丁傍架摘黄瓜, 村女沿籬采碧花。 城市尚餘三伏熱, 秋光先到野人家。 |

**********************

|

園丁傍架摘黄瓜, 村女沿籬采碧花。 城市尚餘三伏熱, 秋光先到野人家。 |

秋懷******************

園丁 架に 傍(そ)ひて 黄瓜を 摘(つ)み,

村女 籬に 沿(そ)ひて 碧花を 采(と)る。

城市 尚(な)ほ 餘す 三伏の熱,

秋光 先(ま)づ 到る 野人の家。

|

| 『歴代絶句類選』一 卷之一 第二十五葉 天明六年 |

| 2007.9.15 9.17完 2014.6.28補(写) |

********** |

トップ |