竹溪閑話

竹溪閑話

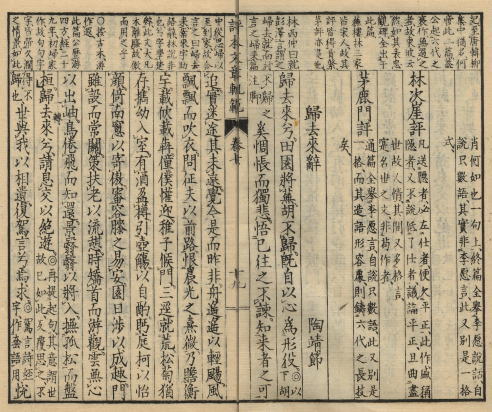

| (平成十七年度(2005年度)はこちら 明治十年の国粋と国際 『詩經』秦風の『無衣』には「豈曰無衣,與子同袍。王于興師,修我戈矛,與子同仇。 豈曰無衣,與子同澤。王于興師,修我矛戟,與子偕作。 豈曰無衣,與子同裳。王于興師,修我甲兵,與子偕行。」 戦前、我が国に偕行社という名称の陸軍将校の親睦団体ともいうべきものがあったが、その由来・語源はここになる。和風(やまとぶり)で謂えば「今日(けふ)よりは かへりみなくて 大君(おほきみ)の 醜(しこ)の御楯(みたて)と 出(い)で立つ我(われ)は」で、「楯の会」ともなろうか。しかし、国粋は用いず、汎東アジアの漢風(唐風・からぶり)である。なお、海軍士官の親睦団体は、水交社という。これは『莊子・山木』の「君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以親,小人甘以絶。」に由来し、「海軍士官は君子である」と「海軍(水軍?)関係者の交際」とを洒落を以て名づけたものである。国軍の精神は、斯くばかりに漢籍に基づいていたが、これが明治前期人の教養であり精神である。 (2006.1.29) 又 我が国の脊梁ともいうべき昭和、平成の元号も、「百姓昭明,協和萬邦」、また「内平外成」「地平天成」 (2006.1.30) *************** 日本漢詩壇の雄 仮に、わたしの好みに則って、日本の漢詩壇を評価した場合、その雄は頼山陽 ただ、二人の作詩に対する姿勢は異なる。前者・頼山陽は広汎な識者(読書人)を意識して語りかけ、喩えれば、鵬が大きく翼を拡げてその勢威を誇示しているかのようでもある。 それに対し、後者・夏目漱石は、作者個人の心情吐露が主であって、作者の心情や立場を理解する日記や年表の類を活用しないと理解しがたいところがある。とはいっても、その用語・用字は華麗であり、絢爛たる句の構成である。実を言うと、わたしは、夏目漱石の各節奏、一句の意は理解し得ても、一篇の作品として綜合的に眺めていった時に、展開が分からず行き詰まることがある。 詩に「公」「私」のレッテルを貼ってよければ、文豪・漱石のは、荘厳ということばに相応しい「私」そのものである。 (2006.2.3) 又 漱石と似かよった感じの作品に良寛 (2006.2.4) ***************** 良寛詩の缺落部分について このことは、読まれた方が後味の悪さを感じられることと思い、どうしようかと迷っていた。しかし、書きたい気持ちの方が勝って、結局書くことにした。御寛恕を乞う。 良寛詩に缺落部分がある。東郷豊治編著『良寛詩集』(創元社)に載っている「窗前木葉■」の部分である。その註記に、「鈴木豹軒博士は『「黄」ならんか。』と言われる。」とある。 しかし、わたしは、絶対に「黄」ではないと断言できる。 良寛詩は確かに平仄には顧慮していない。自由奔放である。しかし、通用の幅は慥かに広いものの、押印には配慮を見せている。この作品の場合は、次の通りである。 □□□□晨,□□□□方。(陽韻) □□□□干,□□□□裳。(陽韻) □□□□鳥,□□□□陽。(陽韻) □□□□杖,□□□□堂。(陽韻) 窗前木葉■,□□□□章。(陽韻) □□□□歸,□□□□央。(陽韻) □□□□上,□□□□郎。(陽韻) みごとな陽韻である。これがこの説の通りに「黄」とすれば、「黄」字も同じ陽韻なので □□□□□,□□□□方。(陽韻) □□□□□,□□□□裳。(陽韻) □□□□□,□□□□陽。(陽韻) □□□□□,□□□□堂。(陽韻) 窗前木葉黄(陽韻),□□□□章。(陽韻) □□□□□,□□□□央。(陽韻) □□□□□,□□□□郎。(陽韻) となる。ここで「窗外木葉■」の句だけが「窗外木葉黄(韻)」と、例外的に韻を踏むというのは、奇態である。このような不規則性は彼の作品群から見ても適切ではない。ここは本来的には仄字である。「信」「落」「散」「舞」、或いは「堆」などが妥当なものになろうか。 (2006.2.9) ********************* 蔡文姫の拉致 後漢末の天下喪乱の時代、漢民族の拉致被害が多発した。甘肅省、陝西省は、南匈奴の勢力圏であり、民族の勢力の頡頏するところであった。蔡 後漢末、五斗米道、黄巾の乱・「蒼天已死,黄天當立,歳在甲子,天下大吉。」 いったいどのようにして、拉致された者を救出するのか。曹操は金璧を以てしたが…。 なお、『胡笳十八拍』は正史やこの時代の作品を収めた六朝の『文選』や『玉臺新詠』、また、『古文眞寶』『古詩源』には見られない。(手許にある本で確かめただけになるが…)。これは、北宋・神宗の代の郭茂倩『樂府詩集』にある。彼女については『後漢書・列女列傳』の董祀の妻(蔡 異民族に、拉致されていく途上の悲惨な光景は五言の『悲憤詩』「平土人脆弱,來兵皆胡羌。獵野圍城邑,所向悉破亡。斬截無孑遺,尸骸相 ◎『胡笳十八拍』(我生之初尚無爲)第一拍~第六 漢魏・蔡文姫 ◎『胡笳十八拍』(日暮風悲兮邊聲四起)第七拍~第十二 蔡文姫 ◎『胡笳十八拍』(不謂殘生兮卻得旋歸)第十三拍~第十八拍 蔡文姫 ◎『悲憤詩』五言古詩一(漢季失權柄) 『史記』漢魏 蔡文姫 ◎『悲憤詩』五言古詩二(邊荒與華異) 『史記』漢魏 蔡文姫 ◎『悲憤詩』五言古詩三(去去割情戀) 『史記』漢魏 蔡文姫 ◎『悲憤詩』七言騒体(嗟薄 (2006.4.28) ******************** 誰見當年秦始皇 「千里修書只爲牆,讓他三尺有何妨,長城萬里今猶在,不見當年秦始皇。」 (2006.5.7) 又 蘇州の拙政園にある宜兩亭は、その名からも、両家の境界問題でトラブっていたのがよく分かるが、それを克服できたということもよく分かる。 (2007.1.17) *************** 「殘夢猶迷鴨綠江」 江藤新平に『逸題』「欲掃胡塵盛本邦,一朝蹉跌臥幽窗。可憐半夜蕭蕭雨,殘夢猶迷鴨綠江。」 それでもなお、作者は敢えて江韻を用いて韻脚としたのは、「本邦」「幽窗」「鴨緑江」のどれを言いたかったためなのだろうか。 それは、彼の来歴から考えて、「鴨緑江」になろう。この詩作、或いは先ず「殘夢猶迷鴨綠江」の句が出来たのではなかろうか。次いで、押韻の関係上、「一朝蹉跌臥幽窗」の句ができたのではなかろうか。 いうまでもなく、詩は、(全体構想は別として)本来は起句から順に作っていくべきもので、(テクニックのために)転句や結句から作り始めるものでは、当然ない。わたしなどのようなものがそのようなことをすれば、詩意に飛躍や乖離が生じ、下手をすれば支離滅裂なものとなる。しかしながら、江戸時代末期の漢学の深い素養を持つ江藤新平は、美事な起承転結を見せている。 ここでは、作者が江韻という特殊な韻部を使ったので、ついつい憶測を逞しくさせられてしまった。 この作品は『逸題』とされてはいるが、本当は詩題を何としたかったのか。それは、韻脚を敢えて「鴨緑江」としたい作者の意志から推し量って、「殘夢猶迷鴨綠江」句中の語彙のどれかから詩題をもって来て然るべきものだろう。作者の思念がそこに渦巻いている。 この作、高度な技倆を示した千古の絶唱である。 (2006.7.21) *********************** 歸去來兮辭の訓みについて 『帰去来の辞』 「辭」とは、文体の一で、楚に起こった『楚辭』の流れを汲み、押韻する詩形式である散文。「辞」は、多くは偶句からなり、主として四言、六言で構成されている。特徴としては、句中か句の末尾に語気助詞の「兮」等を附けて、語勢を整えていることである。 語彙や表現については、語彙としては、華麗なものとなっており、阮籍の影響がある。表現の特徴は、抒情的な表現内容に、思いを託してうたいあげていることである。陶潛(陶淵明、陶元亮、陶靖節五柳先生)は潯陽柴桑の人 「歸去來兮」:帰ろう、さあ。ここは、基本義が「歸去」であり、「來」は、「去」の後に語調をとるために引っ張られて現れてきたものである。或いは、「歸」を語幹と見て、「去來」で「さあ」と取る。本来、「來」が「さあ」であったが、「去  」を引き寄せてきたと見る。何如。 ・「兮」〔けい;xi1〕は、兮字脚で、語調を整え、リズムをとる。句末や言葉を伸ばして言うときに使われる。 蛇足になるが、現代人が兮字を使う場合は、“字足らず”(?)を補う面があるやも…?。 ここは、伝統的に「かへり(*)なん いざ」「かへんなんいさ」と訓む。すこし引っかかるところがある。それは、この『歸去來兮辭』は「歸去來兮」を繰り返していう。これと似たものに、『楚辭』の「招魂」 」を引き寄せてきたと見る。何如。 ・「兮」〔けい;xi1〕は、兮字脚で、語調を整え、リズムをとる。句末や言葉を伸ばして言うときに使われる。 蛇足になるが、現代人が兮字を使う場合は、“字足らず”(?)を補う面があるやも…?。 ここは、伝統的に「かへり(*)なん いざ」「かへんなんいさ」と訓む。すこし引っかかるところがある。それは、この『歸去來兮辭』は「歸去來兮」を繰り返していう。これと似たものに、『楚辭』の「招魂」又 なお、「歸去來」と「いざ」の読みを日本語の問題として考えた場合、『日本書紀』では、応神天皇の皇子の名「去來眞稚皇子」(いざのまわかのみこ)を『古事記』では「伊奢之眞若命」(いざのまわかのみこと)また、履中天皇も大兄去來穗別尊(おほえのいざほわけのみこと)と 『日本書紀』(『古事記』では「大江之伊邪本和氣命」(おほえのいざほわけのみこと))と表記しており、奈良時代初期には「去來」を「いざ」と読んでいたことが判る。 (この項は『歸去來兮辭』 (2006.3.21) ************** 「 11月17日のテレビ番組『アンカー』の『金曜疑問』で、漢字力の低下を提起していた。その実例が、去年度の『一年を漢字一文字で表すと』への応募葉書の一つだった。一枚の葉書を取り上げ、「こんな誤字もあります。上の部分が『西』になっていませんねえ。」と「 「 字典にあたってみたのだろうか…? だいたい、現在「正字」とされている「覇」字の方が、出所が怪しいのではないのか。 (2006.11.17) 又 07’.1.9のニュースステーションで、防衛庁が防衛省と格上げされることになった報道で「廰」と大きく書かれたフリップを見せながら、「『防衛庁』は『庁』で、曾ては『廰』と書かれ、民衆の声を『聴く』ところだった。(と、フリップの漢字の説明をした。)しかし、今日から『防衛省』となって…」と言っていた。これは「廳」が正しいのではないか。 わたしの独り言を聞いていた家族が、ぽつりと一言。「でも、パソコンで、その字が出るということは、その字が通用して、正しいとも謂えるのでは ?」と。 “約定俗成”ということなのだろうか? やはり、疑問だが、家族には逆らわないことにした。 (2007.1.9) ************ 千載憂 「千載憂」とは何か。それは、「死」である。死没することへの恐怖、(人の)永遠の憂いである死没するという事実、人類の永遠に解決できない深い悩み-死、有限の生、と謂ってもいいだろう。陶淵明は『遊斜川』「開歳倏五日,吾生行歸休。念之動中懷,及辰爲茲游。氣和天惟澄,班坐依遠流。弱湍馳文魴,閒谷矯鳴鴎。迥澤散游目,緬然睇曾丘。雖微九重秀,顧瞻無匹儔。提壺接賓侶,引滿更獻酬。未知從今去,當復如此不。中觴縱遙情,忘彼千載憂。且極今朝樂,明日非所求。」 彼は、詩で次のように詠う:(陶淵明の詩作群の要点を抜粋して繋いだ) 「金石のような不朽の肉体を持ちたいものだが、それは不可能なことである。仙人となって生死を超越したいが、それも不可能なことである。人はこの天地の間に、百年に満たない一生を送る。それが全てだ。やがて終焉がやってくる。それで、全て終わりだ。この「死」というものからは誰であっても逃れることは出来ない。この必ず来る「死」からは逃れようは無いという事実に思い到るとき、体が悶えて胸が張り裂ける。この如何ともしがたい事実。せめてもの救いが酒である。今しばし、酔いで紛らわそう。しかし、人間世界との永遠の別離、最期の時はやがて必ず来る。肉体は、あの山の隈に埋められ、やがて一切が消えていく。」と……。 (この項『陶淵明』より (2006.11.20) 又 「千載憂」に関してはわたしたちは如何ともしがたい。医学薬学などの科学の進歩で、より長命になり、より快適な生活を送れるようになったとはいうものの、「千載憂」に関することは陶淵明の時代から千年の後の今日も、解けない。更に千載の後も、解けまい。これを念えば五臓が熱せられてくる。 或いは、わたしたちの文化のある面は、永遠に変わることがないのではないか。 このページの 平成十九年度(2007年度)はこちら 平成十七年度(2005年度)はこちら |

| 2006.1.29起 |

メール |

トップ |