| はじめに | 出雲大社・日御碕神社 荒神谷遺跡 |

須佐神社・西谷古墳群 加茂岩倉遺跡・須我神社 |

熊野大社・風土記の丘 神魂神社・佐太神社 |

古代出雲王陵の丘 妻木晩田遺跡・大山寺 |

|

2006年7月14日(第一日) 出雲周辺の神社、古代遺跡・古墳を巡る旅の第一日。出雲市駅前のビジネスホテルから、一迫電鉄の軌道越に「出雲の神名火・仏経山」の朝明けを見る。この日は猛暑であった。 |

|

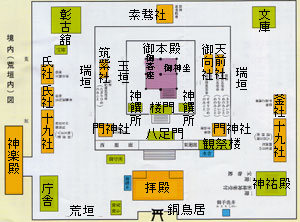

| 出雲大社 8:30〜10:15 『出雲国風土記』には、出雲郡・寺社の項に”杵築(きづき)の大社”、『延喜式』に”杵築大社”とある。 |

||

| 『古事記』では、オオナムチが天つ神の御子(天皇)の宮殿と同じ規模にするように要求し、『日本書紀』では、タカミムスビがオオナムチに「汝の天の日隅宮は、長いタク縄を幾重にも結んで作り、柱を高く、板を広く厚くせよ」と命じて造らせたという。 『出雲国風土記』では、出雲の祖神カミムスビの命令で、天上の宮殿の規模になぞらえて杵築宮を造営し(楯縫郡の条)、この造営奉仕のため多くの神々が参集した(出雲郡の条)と記す。 |

||

勢溜の木製の鳥居は出雲大社駅から歩いて小高い丘の上にある。大駐車場は、参道の左神苑奥にある。往時は勢溜の広場が出雲詣の人で賑わった所。 |

神苑の中を松並木の参道が緩い下りで延びる。 |

|

|

藩主毛利綱広寄進の銅鳥居を囲んで荒垣。 |

|

| 御本殿の御神坐の祭神は、大国主大神(オオナムチ、オオモノヌシ、所造天下大神(アメノシタツクラシシオオカミ)など多数の異名がある)である。ご本殿の中心の柱が心御柱(しんのみはしら)であり、右手前の御扉から入って心御柱を右回りに一段上の御客坐から御上坐に至る。心御柱の南北の二柱が宇豆柱(うづはしら)で棟持柱である。御客坐には所謂造化三神である天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神と宇麻志阿斯訶備比遅神、天之常立命の五座が祀られている。 玉垣外にオオクニヌシ由縁の女神が祀られている。御向社はスセリヒメノミコトを祀る。スセリヒメは「出雲国風土記」の神門郡滑狭郷で「スサノオノミコトの御子、ワカスセリヒメノミコト座しき。爾の時、所造天下大神大穴持命、娶ひて通ひ座しし時・・・」とあり、大国主命の正妻とする。天前社はキサガイメとウムガイメ(オオナムチの蘇生神)を祀る。筑紫社はタギリヒメノミコトを祀る。タギリヒメノミコトは美人の誉れ高い宗像三女神の一(沖つ島に鎮座)で、その子がアジスキタカヒコネノカミ(奈良・高鴨神社に鎮座)とシタテルヒメ(天若日子の妻)である。以上が瑞垣内にあり、一般参詣人は瑞垣外から礼拝する。 御本殿の真後ろで瑞垣外に、素鵞社があり、大国主命の親神とされるスサノオノミコトを祀る。氏社は国造家の祖・天穂日命(アメノホヒノミコト)と宮向宿禰命を祀る。釜社の祭神は宇迦之魂神であり、十九社は、神在月に集う八百万神の御旅所・遥拝所である。彰古舘の一階は大国さま彫物のオンパレードで、階上に神・仏像、絵画が展示される。神祐殿の二階が宝物舘で、国宝の蒔絵手箱、後醍醐天皇の直書、境外摂社から出土した銅戈、勾玉などが展示されている。 |

||

|

|

|

| 昭和34年竣功の拝殿と横一の大注連縄 | 二拝四拍手一拝 | |

|

|

|

| 八足門 拝殿の間の石敷に、古の巨大神殿の柱跡が示されている。 | 瑞垣内で朝の神事を終えた神官が出てきて一礼。八足門の右側に東廻廊と観祭楼がつづく。 | |

|

|

|

| 八足門から楼門を覗く。彫刻は左甚五郎作の流水文と瑞獣の美しいもの。 | 楼門は見事だ。これらの建造物は、寛文7年(1667)の造営。 | |

|

|

|

| 東瑞垣外から御本殿(国宝)とそれにとりつく引橋を見る。現在の御本殿は、延享元年(1744)の造替で、高さは千木の先端まで八丈(24m)であるが、奈良時代には2倍の高さがあり、引橋は109mに達した。太古には、さらに2倍(32丈)の高さであったという。 | 西瑞垣から本殿の神坐に向って遥拝出来るようになっている。神座は西を向いている。御本殿の大社造りは、神の住居をそのまま神殿としたもので、伊勢神宮などの神明造りが御神体の鏡を奉安する神殿として造られたのと趣を異とする。 | |

|

|

|

| 彰古舘 | 素鵞社は大国主命の親神とされるスサノオノミコトを祀る。 | |

|

|

|

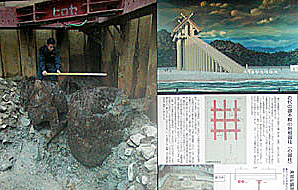

| 平成12年(2000)に、拝殿と八足門の間の地で、古の出雲大社を構成した宇豆柱(棟持柱)や岩根御柱(心御柱)が発掘された。これらは三本の杉柱をひとからめにして直径3mの巨大柱とした。心御柱と宇豆柱2本と6本の御柱の9本の柱で本殿が構成された。巨大柱は、巨大高層神殿が実在した証拠とされる。 | 荒垣外の神楽殿では、国造家古伝の祈祷・結婚式・団体神楽などが行われる。 駐車場脇の店で、出雲三段そばを食って出雲大社を去る。 |

|

「稲佐(いなさ)の浜」を通って、日御埼へ。現代の稲佐の浜は海水浴場。 「古事記」では、高天原の三番目の使いであるタケミカズチがアメノトリフネ(日本書紀ではフツヌシ)を伴い、剣を波の上に逆に立て、その上にあぐらをかき、オオクニヌシ(オオナムチ)に国譲りを迫った舞台である。 |

||

| 日御碕神社と日御埼灯台 11:10〜12:50 日御碕神社は、「出雲国風土記」出雲郡の寺・社の項に、”美佐伎の社”とあり、『延喜式』に”御碕神社”とある。オオナムチのミサキ神(神使、部下)としての神を祀ったという考えもある。海人系の社で、龍蛇神との関係を示唆する。現在の祭神は、上の宮にスサノオ、下の宮にアマテラスを祀る。 |

||

|

|

|

| 日御碕神社へは岬への直前で右に入り港に出る。出雲大社から9km、バスも通じている。日御崎港からグラスボートで水深20m透明な海中公園を見学できる。 | 神門内の右手から上の宮へ登る道(神の道)がある。コンパクトで綺麗な神社である。出雲国風土記での美佐岐社である。 | |

|

|

|

| 権現造りで朱色が映える。下の宮は天照大神を祀る。 | 崖上の上の宮はスサノオを祀る。白装束・ホラ貝を吹く本格的な親子三人連れを見かける。 | |

|

岬には国民宿舎や民宿があり、海産物を売るお土産屋がひしめく。灯台までは気分の良い遊歩道がつづく。 広い海原、灯台、夕陽、ウミネコ、潮風と絶景地だ。 出雲国風土記には、「御前の浜。広さ一百二十歩。百姓の家有り。」とあり、御前の浜とは日御碕神社の前の浜で、日御碕自体は出てこないが、「鮑は出雲の郡尤も優れり。所捕る者は、所謂御崎の海子、是也。」とある。 鮑は古代より、貢上品・神饌として珍重され、この辺りが海人の一大居住地であったと考えられる。(萩原千鶴「出雲国風土記」参照) 白亜の日御崎灯台は地上43mの現役の灯台で、最頂部まで¥300で登らせてくれる。眼下に絶景が広がる。 |

|

|

|

|

| 日御埼灯台上より西方を見る。夕陽が綺麗なことで有名である。眼下の経島(ふみしま)は、ウミネコの飛来地・繁殖地としては最西南方の地である。渡り鳥であるウミネコは、毎年1月に飛来し、4月始めに産卵し、6月頃に産まれた雛鳥とともに飛び去る。 | 日御崎灯台より東北を見る。絶壁と島々が点在する。右奥が宇竜港で、中世以来、対外(朝鮮)貿易や日本海航路の主要な通商港であった。 | |

| 日御碕は、『出雲国風土記』意宇郡・郡総記に述べられるところによると、オミズヌ(八束水臣津野命)が国引きして島根半島を造る際に、一番初めに引張って出来た岬である。加志(杭)を佐比売山(三瓶山)として、綱を薗の長浜(神門郡北部海岸の長い砂丘)とした。出雲の開闢神話(国引き神話)である。 | ||

|

出雲大社と出雲駅の間に”出雲文化伝承舘”がある。旧江角邸の出雲屋敷、庭園が見られる。常設展示室では出雲平野の変遷が学べる。 | |

| 前へ | 次へ |