| はじめに | 出雲大社・日御碕神社 荒神谷遺跡 |

須佐神社・西谷古墳群 加茂岩倉遺跡・須我神社 |

熊野大社・風土記の丘 神魂神社・佐太神社 |

古代出雲王陵の丘 妻木晩田遺跡・大山寺 |

|

| 古代出雲王陵の丘(仲仙寺古墳、造山古墳)→淀江町歴史民俗資料棺・岩屋古墳 →妻木晩田遺跡(洞ノ原地区)→大山寺・大神山神社奥宮 旅の最終日は、時折激しく降る雨の中、主として四隅突出型古墳を見て周った。 |

| 古代出雲王陵の丘 | ||

| 仲仙寺古墳(ちゅうせんじこふん) 10:47~10:57 | ||

| 昭和45~46(1970~1971)に発掘調査・保存され、四隅突出型墳丘墓が出雲の特色ある墓制として全国的に有名となった。 | ||

|

|

|

| 9号線を荒島八幡宮を左に見ての信号を右折、山陰道を越えて初めての信号先を右に入ると住宅街になる。三つ目の交差する道路の角に小さく仲仙寺公園と標識がある。雨が激しく降る。 | 公園は「仲仙寺古墳」そのもので墓の説明板がある。「古代出雲王陵の丘」の探検マップ(安来市教育委員会)では、造山古墳から山陰道高架下の塩津山古墳からここまでのウオーキングコースが設けられている。 | |

|

|

|

| 団地造成前には、北から北東方向に延びる丘陵地帯の最高所に、15基の墳墓があった。現存するのはここの2基で、9号墓だけが発掘調査された。消滅した方墳8基と円墳4基は、いずれも5世紀以降のものである。 | 9号墳は、22.5×27m、高さ3m、突出部6m、墳頂部に木棺3基、裾部に石棺3基が認められた。古墳時代直前の弥生時代のものとされている。発掘時の貼石の様子が写真で示されている。未発掘の8号墳は、14m×18mである。 | |

|

|

|

| 綺麗に整備して残されている。国指定史跡である。 | 突出部。 | |

|

|

|

| 墳頂部から見ると、突出部、墳墓の境が分るようにされている。 | ||

|

|

|

| すぐ近くまで民家が迫っている。 | お地蔵さんがあった。 | |

| 造山古墳(つくりやまこふん) 11:08~11:47 | ||

| 仲仙寺古墳とともに、この地域で出雲における古墳文化の黎明を見る。水野祐「古代の出雲」(昭.47 吉川弘文館)では、方墳が大陸(楽浪や高句麗)墓制の一般的なものであること、および前方後方墳は出雲独自のもので発生は東出雲であることを述べ、それらの全国的な分布が「出雲以西には見られず、古代の毛野国や常陸国に集中して見られる」ことから、古代の出雲と関東の人的ならびに文化的交流が証明されると述べている。 | ||

|

|

|

| JR荒島駅の南側に造山公園に通じる道がある。9号線で松江から走ると、「古代出雲王陵の丘」の大きな標識杭を目にするので踏切を横切ると良い。 | 広いパーキングがある。荒島丘陵の西端である。雨にもめげず丘陵を登る。途中”「かんな流し」観察コーナー”の立て看板があった。 | |

|

|

|

| 造山2号墳(前方後方墳)から4号墳、1号墳、3号墳(いずれも方墳)を見て歩く。1号墳と3号墳は4世紀(古墳時代前期)、2号墳と4号墳は6世紀始め頃(古墳時代中・後期)の築造とされる。 | 見学路を登りきった所で「造山2号墳」に出会う。素人目に古墳だと分りやすい形で保存されている。。 | |

|

||

| 公園上部から、中海を挟んで松江の方向をみる。海岸線沿いにJRと9号線が走っている。 | ||

|

←造山2号墳の後方部 |

|

| 2号墳は、全長50mの前方後方墳である。古墳全体に葺石が敷詰められていた。1991年の調査で、前方と後方のくびれ部から須恵器や土師器や埴輪の破片が見つかった。これらの特徴から築墓は6世紀始めとされる。埋葬施設は未調査だが、前方にあったらしい。4号墳は一片約13mの方墳で築墓年代も同様と考えられる。。 | ||

|

|

|

| 造山2号墳の前方部 | 荒島丘陵の東南方向を見る。東南方向1kmに塩津山古墳(四隅突出型古墳)があり、その1km向こうに仲仙寺古墳がある。 | |

|

|

|

| 造山1号墳(方墳、4世紀築造)を右に見て、3号墳まで歩く。3号墳は前方の茂みにある。 | 3号墳は、東西40m・南北30mの大型方墳である。竪穴式石室を持つ。玉砂利敷きの底面が丸木舟の底形になっていた。銅製の斜縁二神二獣鏡とガラス玉多数が出土した。 1号墳は、丘陵北西部の標高30mの最高所に築墓され、中海側から見れば、一辺60m高さ10mほどの二段の大方墳と見えるように造られている。二つの竪穴式石室が認められており、三角縁神獣鏡、方格規短四神獣鏡、鉄刀んどが出土し、大型の特殊円筒土器を利用した土器棺も発見されている。 1号墳と3号墳の築墓年代は4世紀頃とされ、出雲の弥生時代から前期古墳時代への変遷についての重要な意味をもつ。農業共同体の地域的統合が始まり、圧服した共同体には従属と収奪とを強いはじめた時期である。意宇の勢力(オウ王)は、意宇川下流域と西方の忌部川下流域、東方の飯梨川・伯太川流域に優越的な支配権を持ち始め、強大化していったとされる。(門脇「古代出雲」p.138,p.198参照) |

|

荒島丘陵の西端を丘陵下の道路から見上げる。墳墓はこの上に造られた。 |

||

| 淀江町歴史民俗資料館・岩屋古墳 12:50~14:30 | ||

|

|

|

| 淀江町歴史民俗資料館は”淀江ゆめ温泉”の道路を隔てた向かいにある。 | ゆめ温泉の背後の丘を越えると、伯耆古代の丘公園になる。丘沿いに岩屋古墳に通ずる。 | |

|

|

|

| 資料館はコンパクトだが、縄文、弥生、古墳、飛鳥・奈良時代のそれぞれ珍しい遺物が展示されている。 福原館長が丁寧に説明してくださった。 |

首を傾げて可愛さを出す重文の石馬(古墳時代後期)。石馬は九州の一体とこれだけしか出土していない。 | |

|

|

|

| 盾持人埴輪(古墳時代中期、井手挟3号墳出土)) | 上古の出雲大社の大神殿と浮橋を彷彿させる絵画土器。(弥生中期、角田遺跡出土) | |

NHKの協力で、7世紀後半に建造された上淀廃寺跡出土の壁材に描かれた絵の顔料を分析し、彩色壁画が再現された。法隆寺壁画に劣らぬ壁画が描かれていたようだ。 (資料舘案内パンフレットから借用した) |

||

|

|

|

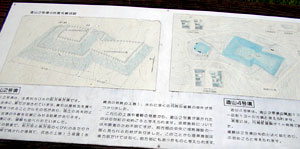

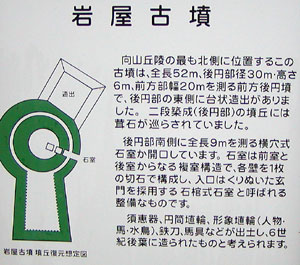

| 岩屋古墳は、国指定史跡で、古墳時代後期築造の前方後円の形がよく残っている。「石室内部はめったに見られないので、よく見てください。」と館長さんが薦めてくれた。石室への入口。人一人がようやく入れる鉄枠をくぐり、内部の石室に入る。 | ||

|

さらに、内側の横穴式石室の内部に入る。内部は非常に広く、高さがある。正確かつ滑らかに面の出た内部側壁は、まるで現代の冷蔵施設みたいだ。 |

|

| 妻木晩田遺跡(むきばんだ) 14:35~15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

妻木晩田遺跡」の全体概念図を別ウインドウに示す

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

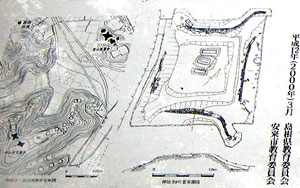

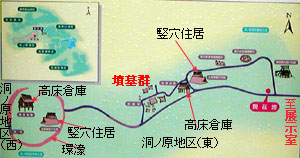

| 洞の原地区の概念図 1世紀から2世紀前半にかけて(弥生時代後期)、25のお墓が造られ、このうち11基が四隅突出型墳丘墓である。仙谷地区、松尾頭地区にも墳墓群があるが、洞の原墳墓群が最古である。 |

広々とした遺跡公園はゴルフ場計画地であったという。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1号墓 弥生時代初期、長辺6.5m、短辺5.4m、高さ0.4m、突出部を含めて長辺8.9mの大きさである。 1号墓とその先に2号墓を見る(右上写真)。出雲の山々が見える。墳墓の向きとカンナビ(孝霊山)または火神岳(大山)との関係が気になる。 大きな墳墓が小さな墳墓を従えている(左上図)。首長(王)の墳墓と家族または従臣の墓か。1号、2号、7号、8号と見て周る。 今回見て歩いた四隅突出型古墳としては、西谷古墳、仲仙寺古墳、胴ノ原古墳と順次に墳墓の高さは低くなる。 |

1号墓の発掘現場写真 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2号墓は方形墳丘墓 弥生時代中期末~後期初頭。長辺8.4m、短辺6.9m、高さ0.9m。 |

2号墓の発掘現場写真 墳丘上に土器(壷、甕、脚付鉢など)が置かれていた。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7号墓は四隅突出型墳丘墓 斜面に石を貼り付けてある。長辺4.4m、短辺4.0m、高さ27cm、突出部を含めた長辺は約5.3m。 |

7号墓の発掘現場写真 突出部には踏石が多く並べられている。墓道と考えられている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8号墓は四隅突出型墳丘墓 斜面に石を貼り付けてある。長辺4.9m、短辺4.4m、高さ26cm、突出部を含めた長辺は約6.5m。 |

8号墓の発掘現場写真 墳丘の周囲から祭祀に使用されたと思われる土器(壷や甕)が出土した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 四隅突出型墳丘墓のある丘の上(写真で右)から環濠集落のある台地(写真で左)を見下ろす斜面に、晩田山古墳群がある。1つの前方後円墳と多数の円墳と周囲に3つの方墳がある。 丘の上からは、弓ケ浜から美保関のパノラマが見える。。晴れていれば、隠岐の島々も見えるらしい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 入口近くに戻って、展示室を見る。出土品や環濠土層断面パネルなどある。ボランティアガイドの渡邊さんの説明を受け、山陰の史跡、大山・中海地区の話をして頂き、関連資料を戴いた。妻木晩田遺跡とその周辺は、今後ますます新し発見があるだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大山寺・大神山(おおがみやま)神社奥宮 16:00~17:20 | ||

|

|

|

| R158はまっすぐに大山寺に向う。 | みやげもの屋、宿坊、旅館を通り抜けて、立派な山門に到着する。 | |

|

|

|

| 納経所を通り過ぎ、石段を登っていく。 | 途中に地蔵堂がある。 | |

|

|

|

| 大山寺本堂 奈良時代に金蓮上人が創建し、地蔵菩薩を祀り、修験の場とした。平安時代には慈覚大師が入り天台宗となった。往時の大山三院の一つ中門院の大日堂であり、神仏分離後に大山寺の根本中堂となった。現在の建物は昭和26年の再建。 | 大神山神社奥宮への登り口 昔、冬季に山に登ることが難しかったため、山麓(米子市)に大神山神社(冬宮・本社)を設けて、ここを「奥宮」とした。 |

|

|

|

|

| 登り口から石畳道で10分ほど登る。また雨が激しく降ってきて、止むと霞みがかかる。 門の表裏が反対になっている神門(後向き門)を抜けると、石段になる。 |

大神山神社奥宮は文化12年(1803)造営の権現造りで重文である。。神輿が飾られている。欄間の彫刻も美しい。御祭神は大己貴神(大国主神)。古くより神仏習合し、大智明権現と称した。平安時代には、三院百八十坊、僧兵三千を数えた。さらに奥に登る道があり大山北壁に達するが、現在は登山道が崩壊し途中までしか行けない。 | |

|

|

|

| 断崖の迫る金門にある「僧兵荒業の岩」。 一騎当千の僧兵はこの上から断崖を飛んで修行したという。 |

北壁、元谷から落ちてくる佐陀川 | |

| これで、今回の旅を全て終えた。梅雨前線が山陰地方に停滞し、集中豪雨・洪水が頻発しだした。米子自動車道の溝口IC方面に抜けて帰路とする。 | ||

| 前へ | 完 |