子供の科学のラジオ>その4

子供の科学のラジオ その4

奥澤清吉氏のプリント配線ものが一段落して、ちょっとした時間に組み立てられるイヤホンものに戻りました。スピーカーの穴をたくさん開けなくてもすむのがとても嬉しいです(笑)。

同じような回路のラジオでも、作者が違うと作風に色々な違いがあって面白いものです。

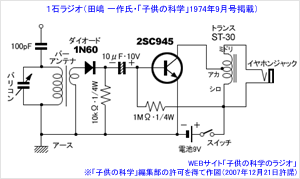

#22 ゲルマラジオが成功したら…1石ラジオ

| 掲載:子供の科学 1974年9月号(田嶋 一作氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2005年9月 | 成功 | |

|---|

|

電子工作の記事ではおなじみだった田嶋一作氏のラジオです。

回路はゲルマラジオに1石の増幅回路をそのまま接続したシンプルなもので、誰にでも構造がわかるようになっています。

これは5ミリピッチのユニバーサル基板に組み立てるものですが、手に入らず4ミリピッチのものを使いました。部品が込んでいるわけではないので、少しくらい違っていても問題なく組み立てられます。

手に入りにくい部品はありませんが、問題はバーアンテナです。2005年現在、PB-450の形状が変わってコアが長くなっているため、ケースの内側の幅ぎりぎりです。今であればSL-55GTやBA-200を使えばずっと無理なく配置できると思います。

トランジスタはこの時期の子供の科学でよく使われる2SC372ではなく、2SC945です。今でも普通に入手することができます。

|

|

組み立てには特に難しいところがなく、あっという間にできてしまいます。子供の科学の1石ラジオの記事にしては珍しく、電池には9Vが使われていて、ちょっとアンバランスな気もします。

さすがにバーアンテナだけで受信するのは困難で、1mのビニール線をアンテナにしても、強い局以外は聞きづらいです。ただし、電灯線アンテナを使えば音量はゲルマラジオの比ではありません。

記事の作例にできるだけ近くなるように作りましたが、クリスタル・イヤホンが直接のハンダ付けではなく、ジャックが使われているのがこの手のラジオにしては珍しいです。実装は意外とシビアで、ケースの寸法にはあまり余裕がありません。回路のシンプルさの割に、本格的な格好をしているラジオだと思います。

|

|

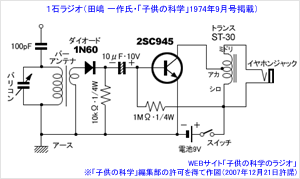

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得てトレス掲載

●おもな部品

- トランジスタ 2SC945

- ダイオード 1N60

- バーアンテナ PB-450 ※ケースの大きさの関係で、コアの少し短いSL-55GT、BA-200などのほうが使いやすいです。

- ポリバリコン+つまみ

- トランス サンスイST-30

- セラミック・コンデンサ 100pF

- 電解コンデンサ 10V 10μF

- 抵抗器 1/4W 10kΩ、1MΩ 各1

- 乾電池(006P)、スナップ端子

- スライドスイッチ(3Pまたは6P)

- クリスタル・イヤホン(プラグつき)

- イヤホンジャック

- 一つ目プリント基板(4mm間隔)

- 透明プラケース 内寸60×90×19mmのものを使いました。現在のPB-450では横幅がぎりぎりです。

- ビニールコード 2m

- はとめラグ 3個 ※なくてもできます。

- 2mmビス×2、2mmナット×4 その他適宜

|

|

●配線例

本誌では5mmピッチ基板でしたが、ここでは4mmピッチ基板を使ったので多少部品の位置がずれています。バーアンテナはコアにプラ板を接着してネジ止めしましたが、ひもでくくりつけてもよいと思います。

バーアンテナの色分けはPB-450の場合です。本誌ではPB-450とは違う色分けで書かれていますが、バーアンテナの型番は指定されていません。中間タップ(PB-450では赤)は使わないので先のほうにテープでも貼ってそのままにしておきます。ちゃんと処理せずに根本から切ると、コイルが分断されて鳴らなくなります。 |

◆気づいたこと◆

- こんな簡単に見えるラジオにも落とし穴があります。恒例の…実体配線図に、いきなり電池の極性が逆というミスがあります(上図は訂正済みです)。基板の配線はチェックしても、電池スナップの極性など油断していて調べないかもしれません。初心者向けのラジオなだけに、これに気付かないで鳴らなかった人がかなりいそうな気がします。

- 感度は「その1」の各種1石ラジオに比べるとおとなしめです。このラジオのようにシンプルな増幅に比べると、1石高1などは感度の高い方式なのだなと実感しました。

- PB-450のコアの形、早く元に戻ってくれないでしょうか。同じケースに実装するのには厳しいものがたくさんありまして…。ただ、あるだけでありがたいとは感謝しています。

#23 2石・FMラジオ

| 掲載:子供の科学 1975年2月号(田嶋 一作氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2006年3月 | 失敗 | 抵抗の取り違え |

|---|

| 再挑戦 | 2006年5月 | 成功 | FMラジオ1局+テレビ2局が受信 |

|---|

|

次も田嶋一作氏のラジオです。子供の科学ではとても珍しいFMラジオの記事です。

超再生検波回路を利用した2石式で、L2コイルは10μH、L1コイルは0.8mmスズめっき線を直径6mmに5回巻いて作ります。

バリコンはFM用ではなくおなじみのAM用単連ポリバリコンで、20pFのコンデンサを直列につないで容量を小さくしています。

田嶋一作氏のラジオは回路の説明がわかりやすく、工作のヒントもたくさん記されています。今回は紙面の都合でケースの具体的な加工は省かれていましたので、現物合わせで工夫が必要です。

2石AMラジオに比べると部品は多めで、特にコンデンサが多いように感じました。ユニバーサル基板を利用する工作なので、プリント基板をエッチングして作る手間もなくすぐに組立を始められます。

配線のスズめっき線が基板を斜めに横切るところが何箇所かあるので、余計なランドに触れてショートしないように注意が必要です。

2SC838が手に入らず、代わりに2SC1675を使いました。これで適切かどうかわかりませんが…。

|

|

聞き方ですが、まずアンテナを張ってからボリウムを回し、ザーというクエンチング音が聞こえるか聞こえないかの境目にセットします。次にバリコンで選局し、コイルの間隔を調整し…という具合です。

しかし、き…聞こえない! そもそもクエンチング音がまったく聞こえません。回路計で電流を測ると、ちょっと設計どおりに流れていないような部分があります。しかし、原因がどこにあるのか今のところわかっていません。悔しいですが失敗です。

◆その後◆

再点検したところ、なんと5kΩと1MΩの2本の抵抗を取り違えていました。まったくの初級ミスです。

今度は見事に鳴りました。が、こんな番組は番組表に載っていないぞ…。実はテレビの1chと3chが受かっていました。コイルを調整し、何とか地元で一番周波数の高いFMラジオ局が1局と、テレビ1ch+3chが受かるようになりましたが、これ以上低い周波数は、コイルを作り直すか何かしないと無理のようです。

いやあ、でも確かにFMラジオです。たった2石でFMラジオが聞こえるなんて。鉄骨の建物ですが、窓際に1メートルのアンテナ線を引っ掛けただけで聞こえるなんてちょっと感動しました。いかにも手作りっぽい音ですが、ちゃんと実用になります。ボリュームとバリコンの両方を微妙に調整しながら放送を受けるのですが、慣れると簡単です。

|

|

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得てトレス掲載

●おもな部品

- トランジスタ 2SC838、2SC945 各1

- トランス 12.5kΩ:50kΩオートトランス(ST-30)

- 単連ポリバリコン+つまみ

- ボリウム 5kΩ S付・平型+つまみ

- セラミックコンデンサ 3pF、10pF、20pF、0.002μF、0.01μF、0.05μF 各1

0.001μF×2

- 電解コンデンサ 10V 10μF×1

- 抵抗器 1/4W 2kΩ、5kΩ、30kΩ、100kΩ、1MΩ 各1

- 乾電池(006P)、スナップ端子

- クリスタル・イヤホン(プラグなし)

- コイル 10μH ※マイクロインダクタを使いました。

- スズめっき線 0.8mmφ

- 一つ目プリント基板(4mm間隔)

- 透明プラケース 内寸60×95×25mmのものを使いました。

- ビニールコード 2m

- はとめラグ 5個 ※なくてもできます。

- 2mmビス×2、2mmナット×6

|

|

●配線例 これは私の作例を元にしていますが、ボリウムの直径とバリコンの足の位置が違うだけであとはオリジナル記事と同じです。

L1コイルは、0.8mmスズめっき線を、丸い棒などに5回巻いて、直径6mm・長さ9mmの大きさに作ります。

うまく受信できないときは、つまようじの先などで、L1コイルの間隔をあけたり縮めたりして調整します。本誌の作例(1975年時点)では、ダイヤルの端と端で、FM東京とNHK・FMが受信できたとのことです。

|

◆気づいたこと◆

- 0.01μFと0.001μFのコンデンサを数個ずつ使うのですが、回路図・部品表・実体配線図で容量の記載が全部違い、何が正しいのか一見わかりません。回路図を見て「たぶんこうだろう」という容量で組み立てています。もしかしたら掲載当時は、編集部に問い合わせた方もいらっしゃるかもしれませんね。私がいまさら問い合わせるわけにはいきませんが(笑)。

- (続き)再挑戦で鳴ったためにわかりましたが、正しいのは実体配線図のようです。部品表では0.001μFを1個、0.01μFを2個となっていますが逆のようです。111ページの回路図には0.01μFが3個ありますが、100kΩ・30kΩの抵抗と並列になっているのはいずれも0.001μFのようです。上記の部品表と回路図は作例に合わせて修正してあります。

#24 感度がよい3石レフレックスラジオ

記事名:「感度がよい3石レフレックスラジオの作り方」

| 掲載:子供の科学 1975年9月号(奥澤 清吉氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2006年3月 | 成功 | |

|---|

|

今度は奥澤清吉氏のラグ板もので、「#11 感度がよい3石レフレックス・ラジオ」(1974年6月号)を、ラグ板で作り直したといった感じのセットです。

何となく、泉 弘志氏=ラグ板、田嶋一作氏=ユニバーサル基板、奥澤清吉氏=プリント基板という印象がありますが、1975年になりますと奥澤氏のラジオからプリント基板は姿を消し、かつてのプリント基板もののいくつかがラグ板で作り直されました。記事によると、読者からの要望のためとなっています。確かにプリント基板の作成には手間がかかりますが、基板作成キットの値段が高かったことも、要望が多かった理由ではないかと思います。

プリント基板のラジオでは、名刺ケースがよく使われていましたが、長いラグ板ではうまく収まらないので、二回りほど大きいケースに組まれています。

←1974年6月号のプリント基板バージョンです。 ←1974年6月号のプリント基板バージョンです。

|

|

記事ではバーアンテナはPB-450ですが、現在の製品は長くて実装できないので、今まで使ったことがないSL-50GTを使ってみました。

ラグ板もちょうどよい7Pが手に入らなかったため、8Pのものを切断して使っています。

小さいラグ板に部品が集中するため、メンテ性の悪いものになってしまいました。鳴らなかったとき、どこが悪いのかを調べるのは大変そうです。

ダイオードと電解コンデンサの各1個ずつがラグ板には取り付けられず、ボリウムとラグ板の間に直接取り付けられています。

トランジスタTR1・2は2SC372-Yの代わりに2SC1815-Yを、TR3の2SC735の代わりに2SC1959を使いました。

こんな状態ですから異常発振が発生しましたが、下記の通りアンテナコイルの向きを反対にして解決しました。音量は最終的に#11のプリント配線版とほぼ同じになりましたが、音質はこちらのほうがよいものができました。

|

|

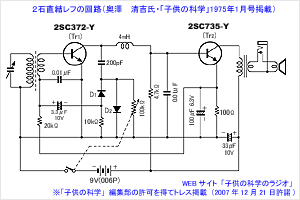

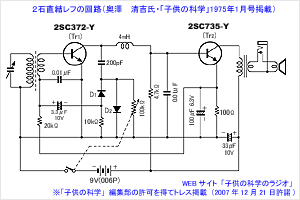

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得てトレス掲載

●おもな部品

- トランジスタ…2SC372-Y×2、2SC735×1

- 単連ポリバリコン+つまみ

- バーアンテナ…PB-450 ※SL-55GTなども使えますが、リード線の色分けは違います。

- ダイオード…1N60、SD34など×2

- チョークコイル…4mH

- コンデンサ セラミック… 50V 100pF、同0.01μF×2

電解…6.3V 100μF、10V以上3.3μF×2、同22μF

- 抵抗器…1/8P 100Ω、1kΩ、20kΩ、470kΩ 各1、10kΩ×2

- S付きボリウム…平型5kΩ(A)+つまみ

- 乾電池…9V(006P)+スナップ

- ケース…114×75×30mm以上の透明プラケース

- トランスー…ST-81(ST-32)

- スピーカー…5.7cm 8Ω、取り付け金具(つめ)×3

- イヤホン・ジャック

- ラグ板…7(14)P

- 2mmビス…7(10)mm×4、5mm×3 2mmナット×11、2mmラグ×2、配線用ビニール線

- (パイロットランプを付けるとき)発光ダイオードTLR-105と2kΩ

|

|

●配線例

ラグ板のラグは全部上に曲げ、部品を差し込んでハンダ付けします。

ボリウムは、ケースとの間にナットを1個入れて少し浮かせ、2mmラグをはさんでさらにナットで止めます。2mmラグがないときは、直接スイッチ端子にリード線をハンダ付けします。

ボリウムと配線済みのラグ板をケースに固定したら、3.3μFの電解コンデンサとゲルマニウム・ダイオードを、ボリウムとラグ板の間に空中配線します。

バーアンテナPB-450の赤リードは使いませんが、切ると鳴らなくなるのでそのままにしておきます。トランスST-81の赤リードも使いませんが、これは切っても構いません。

|

◆気づいたこと◆

- 最初は異常発振しました。チョークコイルと並列に30kΩ〜100kΩの抵抗器(なるべく高いもの)をつないで止める方法が記されていましたが、どんなに低い抵抗をつないでも効果がありません。チョークコイルを傾けても止まりません。バーアンテナのベースコイルの配線を入れ替えるとぴたりと止まりますが、感度が非常に悪くなってしまいやめました。色々いじっているうちに、バーアンテナのコイルをコアから抜き出して反対向きにすると発振が止まることがわかり(何故?)、そのまま使っています。

- チョークコイルを動かしてバーアンテナのコイルに近づけると、感度が大幅に変わり、まるで別物のラジオのように最大音量が変わります。あまり大きくしすぎると発振しますが、2石とか3石とかの違いよりも、チョークコイルの位置による感度?の違いのほうが大きいくらいです。

- ここで作ってきたラジオは、006P電池がアルカリでないと鳴らないものがたくさんあります。マンガンだと、プツプツプツ…という音が周期的に聞こえるだけでなぜか鳴らないのです。これらの記事が掲載されたころはマンガンのほうが一般的で、それで鳴っていましたので理由がわかりません。

部品がそろい、さあ組み立てようというところです。わくわくしますね!

#25 ラグ板をつかって作る 感度がよい2石レフレックスラジオ

| 掲載:子供の科学 1975年1月号(奥澤 清吉氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2006年4月 | 成功だが感度物足りない | 部品配置の関係らしい |

|---|

| 改良 | 2006年5月 | 大幅に感度向上し大成功 | |

|---|

|

これは、前年に発表された2石直結レフ(プリント基板式)を、読者からの要望によりラグ板に変更して掲載されたものです。これと同じ回路の2石直結レフは、さらに1年半後にも掲載されており、それが「#4 感度のよい2石レフレックスラジオ」です。

先に作っていた同じ回路の#4(プリント配線)は非常に感度が良かったのですが、ラグ板で組むと何か変化があるのかを知りたくて、こちら#25も組んでみました。

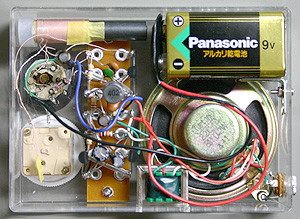

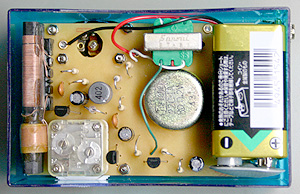

|

|

左が本機#25(ラグ板)、右が#4(プリント配線)です。2石ラジオは部品が少ないため、工夫すればラグ板でも名刺ケースにも何とか組めるのかもしれませんね。これはまたいつか試してみたいと思います。

|

|

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得てトレス掲載

●おもな部品

- トランジスタ…2SC372-Y、2SC735 各1

- 単連ポリバリコン+つまみ

- バーアンテナ…PB-450 ※SL-55GTなども使えますが、リード線の色分けは違います。

- トランスー…ST-81

- チョークコイル…4mH

- ダイオード…1N60、SD34など×2

- コンデンサ セラミック… 50V 200pF、50V 0.01μF 各1

電解…6.3V 100μF、10V 3.3μF、10V 33μF 各1

- 抵抗器…1/8P 100Ω、4.7kΩ、10kΩ、20kΩ 各1

- S付きボリウム…平型100kΩ+つまみ

- スピーカー…5.7cm 8Ω、取り付け金具(つめ)×3

- ケース…114×75×30mm以上の透明プラケース

- ラグ板…5(10)P

- イヤホン・ジャック

- 乾電池…9V(006P)+スナップ

- 2mmビス…7mm×2、5mm×8 2mmナット×12、2mmラグ×2、配線用ビニール線

|

|

●配線例

前述の3石レフとほぼ同じ要領です。部品を取り付ける前に、まずラグ板のすべてのラグを上に直角に曲げておきます。

ボリウムは、ケースとの間にナットを1個入れて少し浮かせ、2mmラグをはさんでさらにナットで止めます。2mmラグがないときは、直接スイッチ端子にリード線をハンダ付けします。

ボリウムと配線済みのラグ板をケースに固定したら、33μFの電解コンデンサとゲルマニウム・ダイオードを、ボリウムとラグ板の間に空中配線します。

Tr1のエミッタのラグはアースのため、リード線が集中するので、どの線もハンダ付け不良のないようにします。リード線が重なるところは絶縁チューブをかぶせるなどして、絶対にショートしないよう注意します。

|

◆気づいたこと◆

- このラジオのボリュームはよく使われる5kΩではなく、100kΩが指定されています。この方式では抵抗を上げるほど音量が上がるため、大きめの抵抗を使っているようです。しかし電波の強い地域なら5kΩ〜10kΩで最大音量になってしまうので、100kΩもいらない気がします。

この作例は丸七の100円ラジオから外したS付き50kΩを使っていますが、少し回せばすぐ最大音量になり、その先は一定の音量でした。100kΩにしても一定の部分が増すだけのようです。現在新品で入手できる5kΩ平型でも平気な地域がたくさんあるように思いますので、作ってみる方はお試しください。

- ラグ板式は手軽に見えますが、部品が入り組むので、うまく鳴らなかったときに下のほうの部品を調べたり取り外したりするのは大変でしょう。その点はプリント配線のほうが簡単ですが、基板作成キットは高かったので、昔はなかなか手が出ませんでした。

◆その後◆ 感度向上の試み(2006.5.25)

|

本機#25を組んだ結果なのですが、当初は同じ回路の#4に比べ、かなり感度が落ちました。鉄筋の建物で、#4では窓からかなり離れてもガンガン鳴るのですが、#25は少し窓から離れるとほとんど聞こえなくなります。

バーアンテナのSL-55GTをPB-450に変更したりしてみましたが、大して効果はありませんでした。どうして#4のような感度が得られなかったのでしょう。

|

|

これが妙に感度がよい#4です。

怪しいと思ったのが高周波チョークとバーアンテナの距離…部品配置の関係で、#25よりもずいぶん近くなっています。そこで、試しに#25のバーアンテナを外して高周波チョークに近づけたところ、大幅に感度が上がりました。

高周波チョークから何かが(笑)漏れて帰還しているんでしょうか。やりすぎると発振します。

|

|

バーアンテナとチョークコイルの距離だけが問題であれば、逆にチョークコイルのほうを移動させても同じと考え、左の赤丸の位置まで移動してバーアンテナに近づけてみました。

しかし、なぜか感度は大して上がりません。それどころか混信が大きくなってしまい、具合がよいとはいえなくなりました。

|

|

あきらめきれないので、チョークコイルは元の位置に戻し、再度バーアンテナをチョークコイルに近づけてきちんと固定しました。

今度は大成功です。ものすごく感度が上がりました。ついでにチョークコイルを写真のように上側に少し傾けると、さらに感度が上がりました(これ以上は強い局が発振します)。あまりに感度がよいので、バーアンテナを地面に対し垂直にしても十分なほどです。これでようやく満足しました。

しかし、回路図由来の性能とは別に、実装上は色々な現象が発生するのですね。このラグ板の周りでいったい何が起きているんでしょう。そして、関係があったのは本当にチョークコイルなのでしょうか。

|

#26 簡単なラジオの製作 高感度1石レフレックスラジオ

| 掲載:子供の科学 1976年11月号(高田 瑛道氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2006年4月 | 成功 | |

|---|

|

高田瑛道氏の、子供の科学デビュー作(おそらく)です。

この頃の子供の科学のラジオは、2SC372等のシリコントランジスタを使ったものがほとんどですが、なぜか1石レフレックスラジオだけはどれもゲルマニウムトランジスタが使われていました。この記事のものも2SA100で、入手が難しいためなかなか組み立てられませんでした。

この記事の素晴らしいところは、全体の4割ほども回路の詳細な説明に費やされていることです。それも回路を追いながら1つ1つの部品について働きが詳しく書かれています(詳しくといっても小中学生向きではありますが)。私はこの記事を読んで、初めてレフレックス回路における部品の働きをちゃんと理解しました。

|

|

配線は穴あきベーク板にハトメを打って行うものですが、私は余っていた4mmピッチ1つ目プリント基板を使いました。バーアンテナはPB-450(丸コア)で、プラスチックの配線止めを使って基板にネジ止めしています。

記事では、ケースの本体とふたの両方に部品を取り付けていますが、私の使ったケースはふたが外れやすかったため、全部本体に取り付けました。そのためちょっと部品配置が変わっていますが、できるだけ記事の感じに近くなるように組み立てました。

このラジオはすぐ鳴りました。発振もしませんし、感度も周波数帯全域にわたって平均です。1石レフとしては標準的だと思いますが、うるさいほど鳴るというわけではないので、街の中に持ち出すには2石レフ以上のほうが快適かと思います。

なお、記事の作例ではケース表面に山口百恵さんとおぼしき写真が貼られているので、自分も同じように組み立てようと張り切っていたわけですが(笑)、完成するとどうでもよくなってしまいました。

|

|

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得てトレス掲載

●おもな部品

- 一つ目プリント基板(4mm間隔)

- ポリバリコン+つまみ

- 透明プラケース 114×75×30mm ※この作例では95×65×22mm(東急ハンズ)

- バーアンテナ PB-450 ※他SL-55GT、BA-200など(2次巻線のあるもの)

- クリスタル・イヤホン(プラグつき)

- イヤホンジャック

- トランジスタ 2SA100

- ゲルマニウム・ダイオード SD34、1N60など ×2

- トランス サンスイST-30

- 乾電池(006P)、スナップ端子

- チョークコイル 3.3mH×1 ※この作例では3.9mH

- セラミック・コンデンサ 100pF、0.005μF 各1

- 抵抗器 1MΩ ×1

- トグルスイッチ

- 2〜3mmビス・ナット3組、バーアンテナ固定用の配線留めなど

|

|

●配線例

ダイオードの両端はひとつの穴に2〜3本のリード線が入るので注意します。トランジスタの向きは底面の足の並びどおりではなく、ベースを反対側に引き出す形になるので、ベースがコレクタ・エミッタに接触しないようにします。

バーアンテナの色分けはPB-450の場合です。SL-55GTのときは、PB-450の緑→SL-55GTの白(1)、黒→黒(2)、青→緑(4)、白→黄(3)のように対応します。

地域により感度が足りないときは、1〜2mのビニール線をバリコンのA端子に接続して聞きます。

●点検

本誌では次のような方法が紹介されています。配線が終わったらイヤホンを耳に入れ、電池スナップの片側だけを軽く電池に触れさせておき、もう一方の端子も一瞬だけ接触させます。正常ならイヤホンから大きなガリッという音が聞こえます。聞こえないか音が小さいときは、電源回路を中心によく調べます。

|

◆気づいたこと◆

- 1976年刊の本誌記事の最後には、今はなき「エレックセンター」の広告があり、このラジオの部品一式が1,760円、送料250円とされていました。この頃の中学生のお小遣いの平均が1,500円くらいと何かで読んだ覚えがあります。

- 2SA100の足について、B・C・Eの区別があまりはっきり記されていないので、間違えた人もいるかもしれません。何しろ円筒形なので実体配線図を見てもわからないわけです。

- 2SA100の頭が結構高いので、足が長いままハンダ付けするとケースのふたがつかえることがあります。2SC372の二倍くらいありますからね。

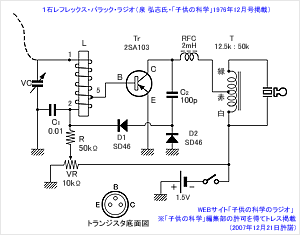

#27 組立てのやさしい 1石レフレックス・バラック・ラジオ

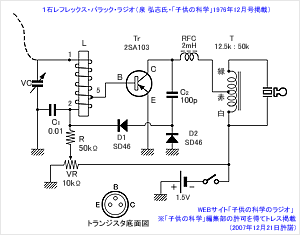

| 掲載:子供の科学 1976年12月号(泉 弘志氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2006年4月 | 成功 | |

|---|

|

泉氏がよく発表されていたバラック・ラジオですが、珍しくベーク板でフロントパネルが作られており、ちょっぴり高級感のある楽しいスタイルです。

1石レフは感度が強いと発振を起こし、一部の抵抗を取り替えて感度を落とさなければならないことがありますが、このセットでは初めからボリュームを使って感度調節ができるようになっています。

トランジスタは2SA103が指定されていたのですが、このトランジスタは今は特に入手がしにくいようなので、2SA100で代用しました。

|

|

手持ちの木の板の幅が足りず、電池ボックスがはみ出していますが、なるべく記事と同じになるように組み立てました。

バーアンテナのコアは直接バリコンに接着しています。泉氏はバーアンテナの固定にセメダイン・コンクリメントを使うのがお好きのようで、よく紹介されていましたが、ここでは透明な合成ゴム系接着剤(コニシ・Gクリアー)を使っています。

このラジオも簡単な回路なので無事に鳴りました。感度調節の具合も良好です。電波の強い局では「ブー」「ギャー」と発振を起こすので、その直前にボリュームをセットすると、一番大きい音で聞かれます。

私の作例では、体感音量は先の#26「高感度1石レフレックスラジオ」に比べずいぶん下がりました。電池が1.5Vなので、無理はできないのかもしれません。

|

|

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得て作図掲載

●おもな部品(他にビス・ナット・配線用ビニール線等)

- トランジスタ…2SA103 ※2SA100を使いました。

- ゲルマニウム・ダイオード…SD46×2 ※1N60など、ゲルマ・ラジオ用なら何でも

- VC…単連ポリバリコン+つまみ

- L…SL-55GT

- T…12.5kΩ:50kΩのトランジスタ用トランス ST-30

- VR…10kΩ・BのS付き小型ボリューム+つまみ

- R…1/4W 50kΩ

- セラミック・コンデンサー C1…0.01μF 50V、C2…100pF 各1

- クリスタル・イヤホン(プラグなし・ハンダ付け用)

- 電池…1.5V単3×1と電池ホルダー

- RFC…2mHのコア入り高周波チョーク(リード線が固い線のもの。マイクロインダクタで可)

- 6Pの溝付き平ラグ板、長さ5mmくらいの小木ねじ3、8mmくらいの木ねじ2、ワッシャ2、3mmナット3

- 木台…厚さ1cmの木板を、長さ100mm×幅60mm(奥行)に切る

- ベーク板…厚さ1mmの穴なしベーク板 100mm×70mm ※100×100mmのベーク板を切って作る

|

|

●ラグ板配線図

拡大図に部品の配線例をお示ししました。

バーアンテナは、コアをバリコンに接着して固定します。ただ最近のバリコンは外装カバーが外れやすいものもあり、不安なときはプラスチック配線留めなどをバーアンテナホルダーにして留めたり、パネルに穴をあけてひもで縛りつけたりします。

ボリュームの端子には色々なものがあるので調べてつなぎます。スイッチ端子の一方と、抵抗端子の一方の接続を忘れないようにします。また、ラグ板中央にも1本リード線があるので注意してください。

|

◆気づいたこと◆

- このラジオの回路は、「#12 壁どめ型にもなる…感度の高い1石・丸型レフレックス・ラジオ」にボリュームを取り付けたもので、ほかはまったく同じです。

- ボリュームは10kΩが使われています。ボリュームを一杯に回すと一番音量が高くなるような気がしますが、実は途中にピークがあって、その後はまた音量が下がります。

- ラグ板は溝付き(中央にスリットのあるもの)が指定されていますが、現在溝付きラグ板はかなり珍しくなっているように思います。私はたまたま持っていた最後の1枚を使ってしまいました。

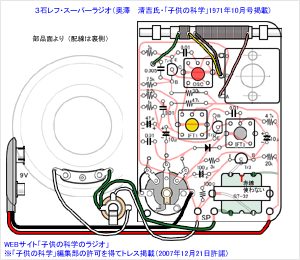

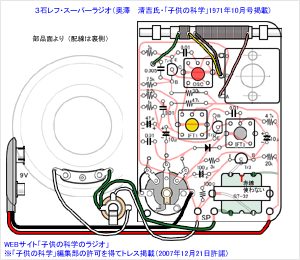

#40 感度がよい3石レフ スーパーラジオ

| 掲載:子供の科学 1971年10月号(奥澤 清吉氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2009年10月 | 失敗。高い周波数がノイズだけに。 | バーアンテナの2次巻線が逆?? |

|---|

| 再挑戦 | 2010年3月 | 成功 | |

|---|

|

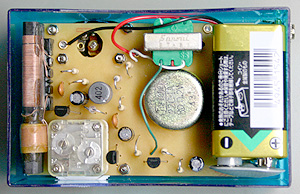

また時代が遡りまして、1971年に発表された3石レフレックス・スーパーラジオです。長らくこの記事を見落としており、製作があとになってしまいました。

食品入れケースに組み立てられています。基板はプリント基板ではなく、ベーク板に穴を開けて部品を差し込み、裏側で直接配線しています。

|

|

万能基板を使っても作れますが、なるべくもとの記事に忠実に組み立てました。

必要な部品は、トランジスタさえ代替すれば現在でも何とか入手できます。

|

|

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得てトレス掲載

●おもな部品

- トランジスタ 2SC373 ×2、2SC735-Y ×1

この作例では2SC373のかわりに2SC1815を、2SC735のかわりに2SC1959を使いました。

- バリコン(PVC20Y)+つまみ ※スーパー用2連親子バリコン。A…約150pF O…約65pF

- バーアンテナ SL-55Xなど ※スーパー用。600μH

- 発振コイル(OSC)赤 360μH

- IFT 初段(黄)、最終段(黒) 各1

- S付きボリウム 5kΩ+つまみ

- トランス ST-32

- ゲルマニウム・ダイオード SD46、1N60など ×1

- セラミック・コンデンサ 0.005μF ×1、 0.01μF ×4

- 電解コンデンサ 6.3V 47μF、100μF 各1、10V 10μF ×2

- 抵抗器 1/8P 100Ω、1kΩ、4.7kΩ、7.5kΩ、30kΩ、8.2kΩ、20kΩ、47kΩ 各1、3kΩ×2

- スピーカー 5.7cm 8Ω

- スピーカー・ホルダー ※円形のメッシュ加工された金属板に4箇所のツメがついていて、スピーカーを抱くように取り付ける部品。本誌ではこれが使われていましたが、絶滅部品だと思います。

- 乾電池(006P)、スナップ端子

- イヤホン・ジャック

- ケース 食品入れ(120mm×90mm×深さ32mm)

- ベーク板、はとめ、はとめラグ、ビス・ナット、配線材料など少々

|

|

●プリント基板パターン

拡大図に部品配置と配線例をお示ししました。

はじめにOSCとIFTを取り付けて、アース線・プラス線をすずメッキ線で張ります。それから部品を順次差し込んで配線していきます。

注意するのはOSCの配線です。この記事の掲載当時(1971年)のOSCは、ピンの配置が図とは左右が反転状態になっていました。

ここでお示しした配線は、現在の部品を使ったものに変更してありますが、古い部品を使うときは逆にする必要があります。

組んだ結果ですが、感度は良好です。ちょうど4石スーパーと同程度〜やや小さいくらいになりました。当初音質が少し固めで聞きづらく感じたのですが、ケースに組み込んでしまえば感じなくなりました。

部品は少々多めで、配線も少し面倒なので、本当はプリント基板を作ったほうがよいと思います。

|

◆気づいたこと◆

- 最初に組んだとき、Tr3のエミッタ電圧が少し低いように感じたので、3kを5kに変えて調整していたのですが、これがなぜか低周波の発振を招いてしまい、しばらく気付きませんでした(結局、もとの3kに戻しました)。

次には鳴るには鳴るものの、なぜか1,000kHz以上の放送が全部、「ザーッ」というノイズになってしまって受信できません。低い周波数はOKです。いったん、失敗となってしまいました。

- その後、バーアンテナ(中古部品)の2次巻線を逆にしてつなぎなおしたところ、ウソのように正常化しました。分離・感度ともなかなかバランスのよいラジオになってくれました。

この作例ではいくつかの局が大きすぎて、5kΩのボリウムでは絞り切れないことがありました。

- この頃、4チャンネルステレオというものが流行っていたので、同じ号には大河忠一氏の「擬似4チャンネル クォード・デコーダー」の製作記事もあります。これは普通のステレオを擬似4チャンネルに変換するものです。当時の4チャンネルステレオは、普及しきれずに短命に終わってしまいましたね。

#28 感度がよい 3石高1ラジオ

| 掲載:子供の科学 1974年8月号(奥澤 清吉氏) |

| | 製作時期 | 結果 | 失敗原因(推定) |

|---|

| 初回 | 2006年4月 | 成功 | |

|---|

|

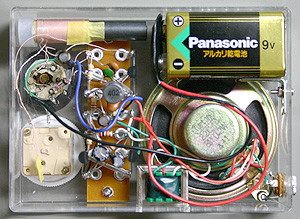

久々に、名刺ケースに組むプリント配線のラジオです。

このラジオは、記事の最後に次の記述があります。

「このボリウムは、感度調節器ですから、ふつうのボリウムのように、うまく調節できません。そのつもりで使ってください。」 ※子供の科学1974年8月号 P.112より引用

「うまく調節できません」というのが少し気になってしまい、このラジオは後回しにしていました。

|

|

部品が多いので、プリント基板はスピーカー全体にかぶさる大きさがあります。スピーカーの厚みだけ基板が浮くので、乾電池は平らに置かないとケースのふたが閉まりません。このためスピーカーの位置は少しバーアンテナ側に寄せなくてはいけません。このほかにも記事で使われている部品とはサイズの違いが色々あって、ボリュームの取り付けビスとスピーカーが干渉してしまいます。ボリュームの取り付け足を切り取って自分で作り直すなど、立体構造を考えて実装するのはかなり大変でした。

音量調節ですが、使ってみた感じではそれほど妙な感じは受けませんでした。ちゃんと調節できます。

ちょっと発振ぎみに組み上がってしまい、いくつかの局はボリュームを半分まで回さないうちに発振します。RFCに抵抗をつないで止めていますが、他の局の感度が悪くなるため、ほどほどにしています。

3石高1としては、他に#18(≒#13)を組み立てましたが、そちらのほうがやや感度がよく、発振や雑音も少なくてよい結果が得られました。

|

|

●回路図 「子供の科学」編集部の許可を得てトレス掲載

●おもな部品

- トランジスタ 2SC372-Y ×2、2SC735-Y ×1

この作例では2SC372のかわりに2SC1815を、2SC735のかわりに2SC1959を使いました。

- ポリバリコン+つまみ

- バーアンテナ PB-450 またはSL-55GTなど

- ゲルマニウム・ダイオード SD46、1N60など ×1

- チョークコイル 4mH

- セラミック・コンデンサ 50V 0.01μF ×2

- 電解コンデンサ 6.3V 100μF、10V 3.3μF、10V 33μF 各1

- 抵抗器 1/8P 100Ω、470Ω、4.7kΩ、10kΩ、470kΩ 各1、20kΩ×2

- S付きボリウム 5kΩ平型(なるべくB)+つまみ

- ケース 厚口名刺入れなど(深さ30mm。これより浅いとできません)

- 乾電池(006P)、スナップ端子(横型)

- スピーカー 5cm 8Ω ※基板をかぶせるので、ボイスコイルの外径が24mm未満のもの。

- トランス サンスイST-81、またはST-32

- イヤホン・ジャック

- 2×10mmビス×5、2×5mmビス×2、2mmナット×17、スピーカー取り付け金具、配線用ビニール線少々

- 2mmはとめ 3個 ※なくてもできます。

- (パイロットランプを付けるとき…LED TLR105と2kΩ)

|

|

●プリント基板パターン

拡大図に部品配置と配線例をお示ししました。

手持ちのリーマーでは24φの穴を開けられなかったので、円周に沿って3mmドリルの穴を並べて開け、ニッパーや糸のこで切り抜き、半丸のヤスリで仕上げました。

パイロットランプを付けるときは、LEDの足をゆるく曲げて基板の所定の位置にハンダ付けし、2kΩの端とLEDのアノードをビニール線でつなぎます。

放送を受けて異常発振するときは、チョークコイルと並列に、10kΩから47kΩ程度の抵抗器(発振の止まる中でなるべく大きなもの)をつなぎます。プリント基板のパターン面の上で、チョークコイルと並列になる都合のよい場所を探し、ショートしないように注意して配線します。使用するトランジスタによっては他の抵抗の値を調整したほうがよいこともあります。

|

◆気づいたこと◆

- トランスからスピーカを横切ってTR3のコレクタに結ばれている緑色のリード線の取り回しで、発振が強くなったり弱くなったりと大きく結果が変わります。電池スナップのリード線の位置によっても大幅に変わるので、ちょっと不安定な感じです。また、感度は人間の影響を受けます。

- 当時次々と紹介された、名刺ケースにプリント配線で組むタイプのラジオは、今見るととても小中学生向けとは思えないくらい、部品の取り付けやケースへの入れ組みに計画性が必要です。大人でも大変です。しかし当時の記事は、相手が小中学生だからといって容赦してはいませんから、「自分もこれくらいできるようにならなくては…」などと思ったものです。変に幼稚っぽくしないのが良いところでした。

1970年代中ごろの作例が多いですが、この頃の記事はゲルマニウム・トランジスタあり、シリコン・トランジスタあり、真空管ありICありで非常にバラエティに富んでいて面白いのです。5球スーパーの記事があると思えばICゲームの記事があったりしますし、ほかにもワイヤレス・マイク、インターホン、光センサー、蛍光灯、デジタル表示器の電子サイコロなど様々です。子供の科学はこれ以外にも、一般模型工作、Uコン、ラジコン、鉄道模型、各種科学実験、写真に天体観測など、実に密度濃い記事が掲載された雑誌でした。

さて、さらに「その5」に続けていきます。

1 2 3 [4] 5 6

←1974年6月号のプリント基板バージョンです。

←1974年6月号のプリント基板バージョンです。