C54の組み立て(2)

今度は説明書3/6ページです。配管類の取り付け手順が記されています。

配管の組み立て

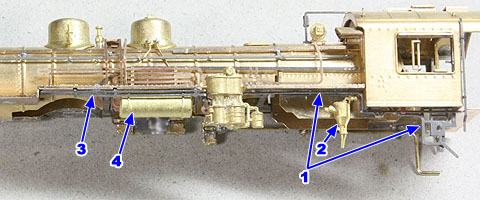

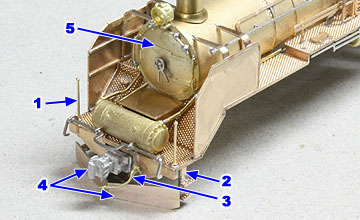

説明書には非公式側・公式側2つの図があり、組み立て手順の番号は両者を通して振られています。

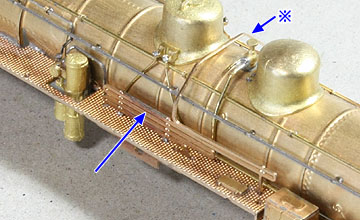

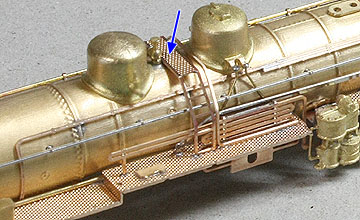

◆手順1

◆手順1

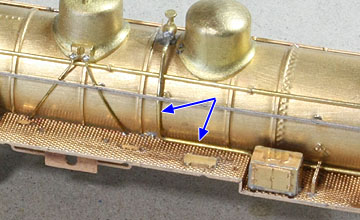

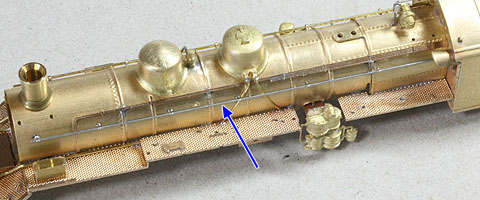

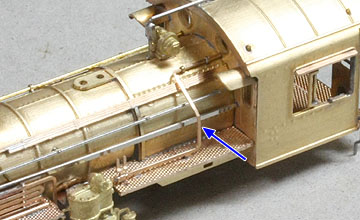

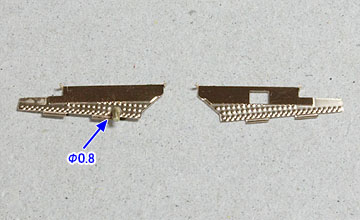

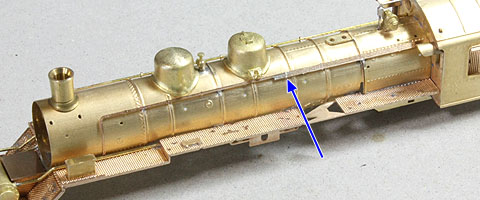

付属の0.4mm真鍮線を長さ60mmにカットし、配管バンド(BD-1)をU形に曲げて固定しました。

私は空気作用管をここで固定しました。前後に分かれているので、平らなベーク板の上にテープで貼ってハンダ接合し、数箇所のボイラーバンドにハンダ付けしました。

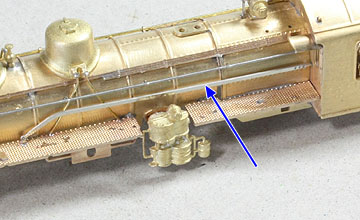

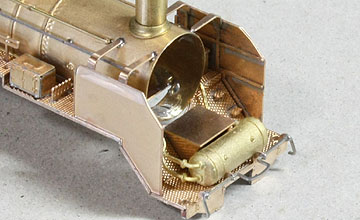

なお説明書の図には、下側に分かれる枝管が画かれており、パーツも何となく枝分かれしそうな格好になっていますが、枝部のパーツはたぶん付属していないと思います。

自作用かもしれませんが、そんなに目立つ構造ではないので、何も追加しませんでした。

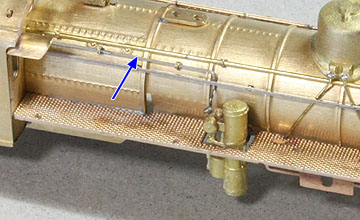

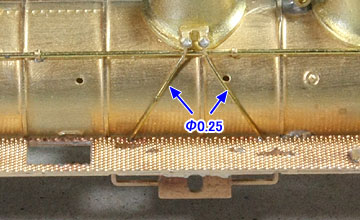

0.25mm真鍮線を曲げて砂撒管を作り固定しました。反対側もここで付けました。

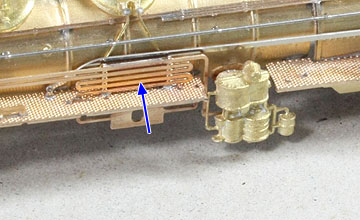

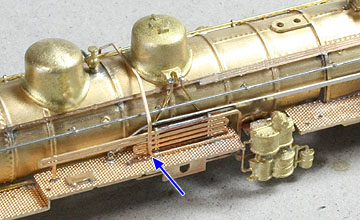

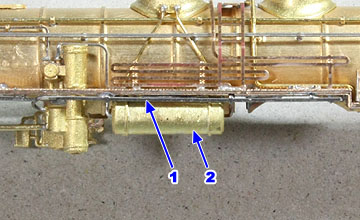

◆手順2

◆手順2

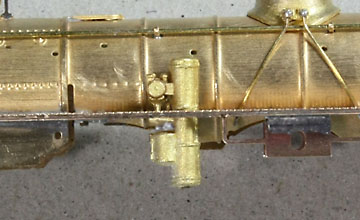

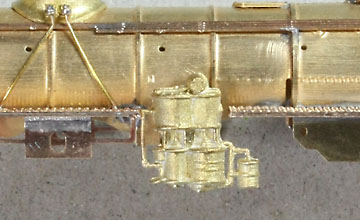

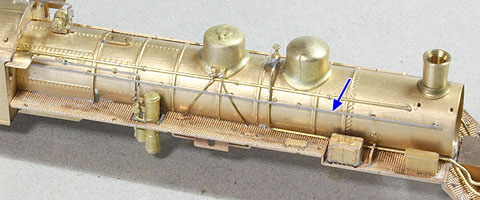

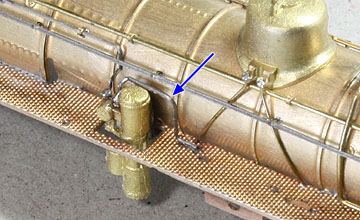

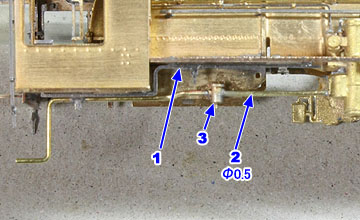

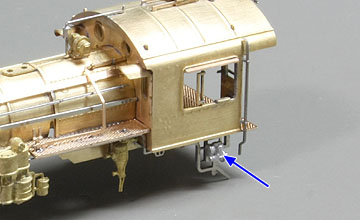

給水ポンプの余分な配管は、説明書に従ってカットしておきました。

写真の右側にある短いグレーの横線は、古い0.06mmのステンレスブラシから抜けたステンレス線の断片です。これを放置しておくと超危険です。足元に落ちて靴下などに絡むと、あるとき突然の痛みに襲われます。