C54の組み立て(4)

エンジン部上廻り残り

塗装後に接着する部品の取り付けなどです。結構色々あります。

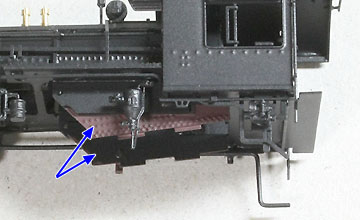

赤く塗っておいた火室下部を内側から重ね、ゴム系接着剤で接着しました。

私はこのパーツを最初から固定しておいたり、赤を入れたり入れなかったりとポリシーは一定していません。

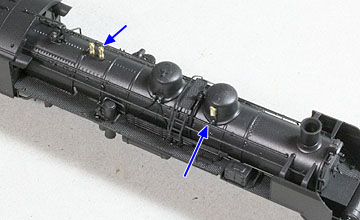

安全弁と汽笛を接着しました。

ここでドームの方向間違いに気付いたとしたら、一体どんなことになったのでしょう。すごい修復になるか、部分的にごまかすかどちらかでしょうが…。 何となく、部分的なごまかしを試みるものの、結局うまくいかず塗装を落としてやり直しになったような気がします。

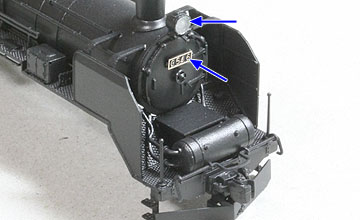

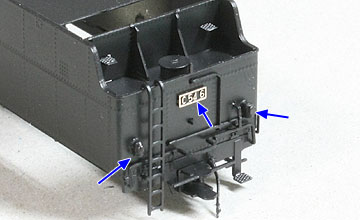

ライトは内部を銀色に塗ってから、少量の木工用ボンドで付属のレンズを貼り付けました。

ナンバープレートは磨き出し、クリアーを塗ってから貼り付けました。どれかの特定機にしたわけではないので(結構少しずつ違いますから)、あとで気が変わったときのために、簡単にくっつけてあるだけです。

テンダー後部にもナンバーを貼り付け、テールライトのレンズ部分には黒マジックを塗っておきました。

キャブにもナンバーやガラス等を貼りました。ガラスは側面のみ、キャブ後部からピンセットで差し込んで貼りました。前面と後面のガラスは省略しています。

下廻りの組み立て(2)

昔は調整に時間がかかったものですが、今はだいぶコツがわかったので気が楽です。

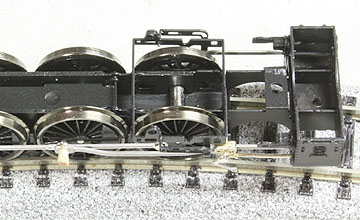

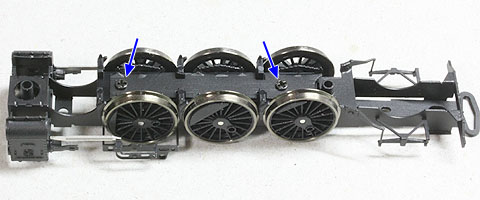

軸受けの塗料をヤスリで落とし、鉛筆を塗り込んでから動輪をはめました。いつも比較してやっていますが、鉛筆を塗り込んだほうが滑らかに転がるような気がします。

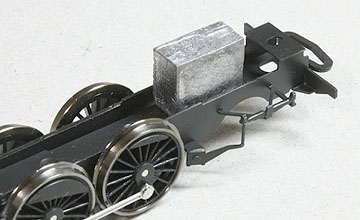

ブレーキシューの付いた底板に担バネの板を重ねて、前後2箇所をネジ留めしました。

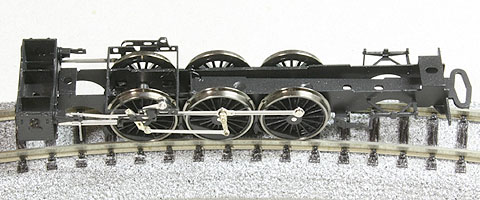

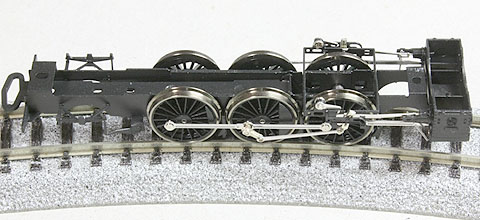

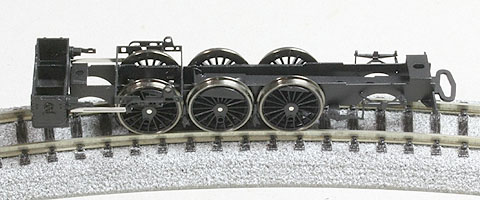

R280レールに載せて、前後方向、また向きを変えて前後方向と、スムーズに転がることを確かめました。

この時点でダメだったら、ブレーキシューが曲がっていて動輪に引っかかっているのかもしれません。また、輪心の裏側に余計なバリがあるなど(経験はありません)。

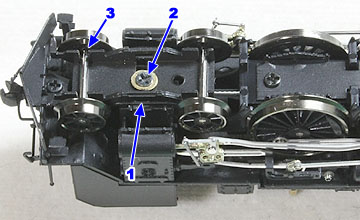

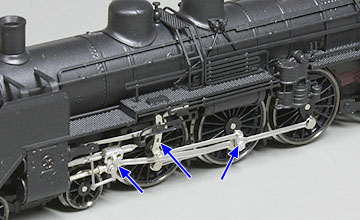

左右のサイドロッドを取り付けました。

ロッド類は片側ずつ取り付けて調整していきますが、サイドロッドは両方を取り付けないとうまく転がらないと思います。

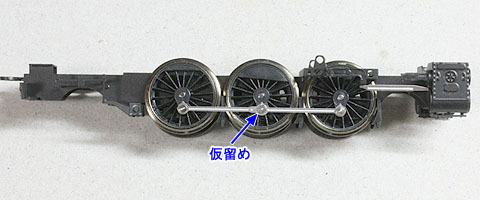

第一・第三動輪のクランクピンを留めただけでは、第二動輪とサイドロッドが引っかかって転がらないことがあるので、調整中は余ったピンなどを入れて仮留めしています。

スムーズに転がることを確かめました。だめなときは、クランクピンを深く差し込みすぎたのかもしれません。

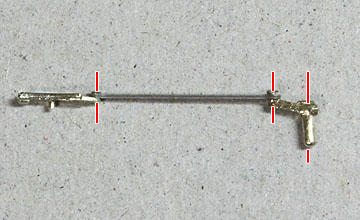

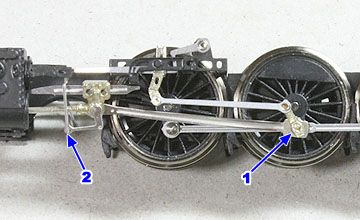

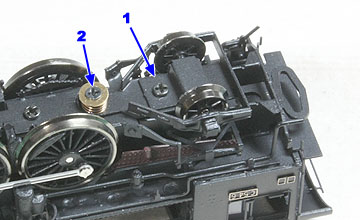

説明書に従い、組み立て済みのクロスヘッドを調整・修正します。

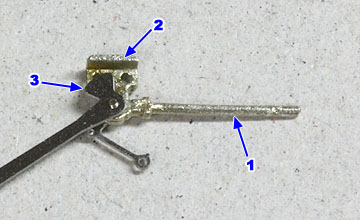

- ピストン棒を付け根近くの段から8mmのところでカットしました。長さはあとでさらに調整がいるかもしれません。

また、曲がっていることが多いので、なるべくまっすぐにし、紙やすりで磨いておきます。根元から曲がっていると意外に気づきにくいです。 - クロスヘッドの裏側、スライドバーと摩擦する部分を磨きました。

- メインロッドの端にある抜け留めの板のフチを磨き、カエリなどを取っておきました。これはいつもやらなかったのですが、説明書にあったので真面目にやりました。

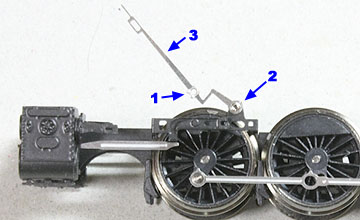

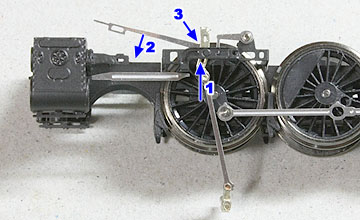

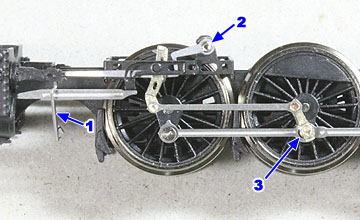

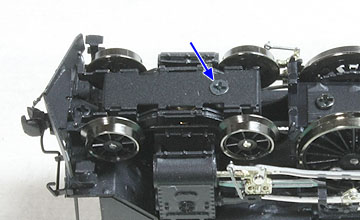

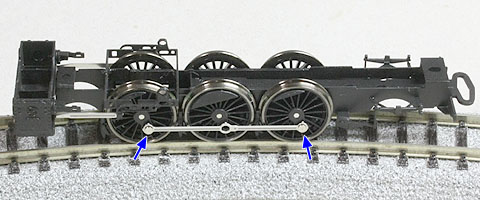

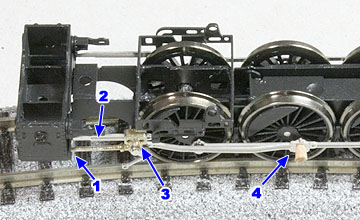

先にクロスヘッドとメインロッドのみ取り付けて調整しました。

- ピストン棒の入る穴を丸ヤスリで心持ち広げておきました(スムーズに動くなら不要です)。

- スライドバーを改めて磨いておきました。

- スライドバーの後方からクロスヘッドを差し込み、ピストン棒の先端も穴に通しました。

- メインロッドを少し外側に曲げてから(第一動輪ピンを避けるため)、ビッグエンドを第二動輪に留めました。爪楊枝の先を削って仮止めしています。

まず動輪を指で回しながらシリンダーブロックの中を覗き込み、先端がつっかえるようなら少しずつ削って調整します(短すぎるとアウト)。それから曲線レールの上で向きを変えて色々転がしてチェックしました。