文学賞受賞作品 文学賞(コスモス文学の会)受賞作品

主題「のらくろ二等兵から大戦大波を越え自然から心におくりもの」

副題「永き戦禍体験を記し 訴えるべきはわれらと自負しての記」として

不登校から、いじめ十秒、悔い一生の体験と 自然から心に贈物により

正された体験を含む戦前戦中戦後一市井人の歴史

15年書き続けて授かった文学賞作品とi日本のふるさとスケッチ

15年書き続けて授かった文学賞作品とi日本のふるさとスケッチ

文部科学省公認登録技術士 阪本 慶二

環境省自然大好きクラブ員 (自称 自然思人)

| 別12HPご覧ください | 真空断熱 | 真空断熱コンサルタント | 文学賞受賞作品 | 自然体験不登校問題 | 団塊世代 |

電話 06-6491-9816

E-mail sakake@mti.biglobe.ne.jp

不登校問題 不登校問題 体験記

揺らぐ心に呼びかけ ためらいの記し始め 記し辛い体験

全 文

項 目 前編 立ち直りの

道 ● ためらいの記

記し辛い体験 ◎ 世の様がよう見

えてくる歳 自然詩人ワ

ーズワースの後押し ◎ 恩人の木 こと

の起こり(詳細別記) ◎ 小学入学の喜び

隠れた不具合 ● 不登校 苛め

傷心の仕掛け人 1 打ち消されて

いった新入一年の喜 び 恥じらい 赤

面の始まり 2 躓きの重なり

突き指を隠す 3 運動会の苛

め ズル休みの後

ろめたさ 空しい秋祭り

4 不登校対策

傷心 落ち込みの度 合い ● 校長に反論 大

問題と小問題 不具合の度合

いと明暗 ことの重 な り ● 大人心で計り知

れない子供心 計りがたい惨

め、哀れの度合い ◎ 些細な不具合

だが顔に次ぐ利き手 ◎ ちっちゃな小指

の働き 特殊事情 ● 不登校―隠れ泣

きー泣き止みー苛 め ◎ NHKに提言 見

つめないで ● 乗り越えの努力

◎ その場で気付か

ない 諌め いたわり

力添え ● 立ち直り その

一 クヨクヨ 苛苛

が無くなる所 ◎ 恩人の木と山

◎ 石投げ

◎ 失敗を許してく

れた同級生 子供たち

よく聞いて ● 直ぐい気持ちに

なりたい ● 直ぐい心が目蜂

子を治した ● 不合体格の原因

汗かきの効用 ● 世相のいじめと

言いたいこと 一 ● わが身を恥じる

とき ◎ 「体に傷があっ

ても心に傷はありま せ ん」 ◎ 立ち直り、その

二 合格への道 ● 世相のいじめと

言いたいこと ニ ◎ 立ち直り、その

三 立ち直りの道

● 苛め十秒 悔い

永く辛く ● やっときた(きっ

とくる) 成長し乗越える

とき ◎ やっときた(きっ

とくる)成長し顧ると き ◎ こまごましたこと

を考えなくなる所 ◎ やっときた(きっ

とくる)成長し顧ると き ◎ こまごましたこと

を考えなくなる所 ◎ 再び立ち直りの

道 細細したことを

考えなくなる所 自然観の芽生

え ◎ 心が望んでいる

とき |

後編 気晴らしへの呼びかけ

◎ 自然詩人ワーズワースの詩

素直な心の持ち主たちへ

◎ 殊更な自然観の芽生え 火傷と

薬の 木 ◎ 心に訴える五感

◎ 三度 恩人の山

◎ 心を良い方向へ誘う所

◎ 陰のいたわり 薬ではなく心の糧

◎ 気晴ら湯浴みの野山

人の知恵が及ばぬ所

◎ 不自然を感じさせない自然

知識の一人がけを防ごう

|

| トップページ |

揺らぐ心に呼びかけ 本文 抜書き

前編 立ち直りの道

◎ ためらいの記 記し辛い体験

心の揺らぎ乱れを直し、正す呼び掛けをするとき、経験を基にして、揺らぎ

を詳らかにし、直してきた経緯を説けば、よりよく理解し、応えてくれるだろ

う。

を詳らかにし、直してきた経緯を説けば、よりよく理解し、応えてくれるだろ

う。

私は、小学生のとき長期欠席に追いやられ、進学受験では最初に落とさ

れ、二回目には不合格の瀬戸際に立たされ、高校生のとき、学校を辞めよ

うと決心させられ、都会の宿所から故郷へ帰る山間の道で思い直した。

れ、二回目には不合格の瀬戸際に立たされ、高校生のとき、学校を辞めよ

うと決心させられ、都会の宿所から故郷へ帰る山間の道で思い直した。

その間にも心が揺らぐことが幾つもあって重なり、そのとき、惨めな想い、

心の傷み、隠れ泣きが見過ごされるのが続くと、反発に変わり、僻み強くな

り、人を蔑み苛めてみたくなり、同級生を苛めて殴ってしまった。それは、た

った一度だったが、悔いは幾十年も続いている。

心の傷み、隠れ泣きが見過ごされるのが続くと、反発に変わり、僻み強くな

り、人を蔑み苛めてみたくなり、同級生を苛めて殴ってしまった。それは、た

った一度だったが、悔いは幾十年も続いている。

このように惨めで悔いを残してきた青少年時を過ごしてきた人は少なく、か

つての心模様とそれを直し正したいが出来なく、もがいていたことなどを気

兼ねなく話し合える人は居なく。なお、乱れ悔い心を人に知られたくなく、長

い間、黙り、心の奥深くに閉じ込めていた。

つての心模様とそれを直し正したいが出来なく、もがいていたことなどを気

兼ねなく話し合える人は居なく。なお、乱れ悔い心を人に知られたくなく、長

い間、黙り、心の奥深くに閉じ込めていた。

このように苛まれ、惨めだったり、悔いたことなどを忘れてしまいたい人が

他にも居るだろう。原爆や震災に合った惨状を思い出したくない方々が居る

だろう。

他にも居るだろう。原爆や震災に合った惨状を思い出したくない方々が居る

だろう。

しかし、今、子供たちの苛めや不登校問題など、心の揺らぎで生じる傷まし

いことが多く、成人の間でも心の持ち方の問題が多く起きている。幾歳でも

心が揺らぎ、直さなければならないときがある。

いことが多く、成人の間でも心の持ち方の問題が多く起きている。幾歳でも

心が揺らぎ、直さなければならないときがある。

私のような体験をしてきた人は少ない。その体験を明かす必要があるとき

かも知れない。しかし、余計なことと見過ごされるかも知れないと迷っていた

とき、私の祖父が、私が二十歳前のころ、私に、こぼしていたことを思い出

した。

かも知れない。しかし、余計なことと見過ごされるかも知れないと迷っていた

とき、私の祖父が、私が二十歳前のころ、私に、こぼしていたことを思い出

した。

◎ 世の様がよう見えてくる歳 ワーズワースの後押し

その、おりおりに、こぼしていたことを、振り返って、繋ぎ合わせると、おお

よそ、次

よそ、次

のようだった。

「長いこと生きとったらな、勘定はうとなっても世の様がよう見えてくるんや、

けどな、賢そうにしとつたら、今の若い大人たちや、もの言わへんようにな

ってしまう。ちょつと

けどな、賢そうにしとつたら、今の若い大人たちや、もの言わへんようにな

ってしまう。ちょつと

ぐらい恥かいてもええ歳や思て、ほーけたことでも言うて人が機嫌ようなる

ようにしとつ

ようにしとつ

たらええんや。けどな、こないせなあかんと、きつう思うことがあったら知ら

ん顔しとつたらあかん、 黙っとらんと確り言わなあかん。そやけど、理屈言

うたらあかん、わしの体験からや言うたら仕方なしやけど聞いてくれくれる。

生きている限りは世の中の役に立とうとせなあかんのや」

ん顔しとつたらあかん、 黙っとらんと確り言わなあかん。そやけど、理屈言

うたらあかん、わしの体験からや言うたら仕方なしやけど聞いてくれくれる。

生きている限りは世の中の役に立とうとせなあかんのや」

それを聞いて、祖父から見たら若い大人たちに向かって言えない愚痴を、

私に、言い聞かせているな、と思いながら聞いていた。 そのようなことも、

長い間、忘れていたのだが、近頃の世の様を、これは、これはと心を痛め

ながらみせつけられているうちに思いだしたのである。

私に、言い聞かせているな、と思いながら聞いていた。 そのようなことも、

長い間、忘れていたのだが、近頃の世の様を、これは、これはと心を痛め

ながらみせつけられているうちに思いだしたのである。

そして、このさい、かつての祖父を追って、恥をかいても、くどいと思われて

もよい、黙っとらんと、体験をとおして言わなければならない、と、自分を励

まし、それに、世界的自然詩人としてよく知られているワーズワースの詩に

後押しされて明かす気になったのである。 このように、自分では思いつめ

て明かす「この記」なのだが、これまで、ことなく、世をすごしてきた人々が

一見すると、きっと、

もよい、黙っとらんと、体験をとおして言わなければならない、と、自分を励

まし、それに、世界的自然詩人としてよく知られているワーズワースの詩に

後押しされて明かす気になったのである。 このように、自分では思いつめ

て明かす「この記」なのだが、これまで、ことなく、世をすごしてきた人々が

一見すると、きっと、

「たいしたことではない。秘めたり隠したりするほどのことではない」

と軽々しくみて言うだろう。だが、私は、これまで、明かしたくなかった。その

ような心情は、時代や世情には関係なく、同じだろう。

ような心情は、時代や世情には関係なく、同じだろう。

◎ 恩人の木 ことの起こり(詳細前記)

その、問題を生じた原因から。

私は、三歳のとき火傷をした。そのとき、私を助けてくれた兄の後ろに見

えない陰の手があって炎の中から救い出されたとのこと。しかし、重症で医

師に見捨てられたとのことだが、あきらめなかった母はキワダと言う木の皮

を剥ぎ、粉にして私の傷につけ一命をとり止めたと言う。その木を母は、

えない陰の手があって炎の中から救い出されたとのこと。しかし、重症で医

師に見捨てられたとのことだが、あきらめなかった母はキワダと言う木の皮

を剥ぎ、粉にして私の傷につけ一命をとり止めたと言う。その木を母は、

「お前の恩人の木」

として私に教えてくれた。

◎ 新入一年生の喜び 隠れた不具合

一命を取り止めたのだが、右手の甲一面に焼け爛れ痕が醜く残り、、小

指は屈曲し薬指は半曲がりになってしまったとのこと。

指は屈曲し薬指は半曲がりになってしまったとのこと。

その後、大阪北浜に有った松岡病院に入院、火傷痕の一部に太腿の皮

膚を移植して帰宅したが、醜い焼け爛れは残り小指は「コ」の字形に曲がり

薬指も半曲がりのまま、右手全体を包帯し、首から吊るしていたから、右手

小指薬指が、使えなくなり邪魔になり、しかも、利き手が力不足で鈍感にな

っていたとのこと。

膚を移植して帰宅したが、醜い焼け爛れは残り小指は「コ」の字形に曲がり

薬指も半曲がりのまま、右手全体を包帯し、首から吊るしていたから、右手

小指薬指が、使えなくなり邪魔になり、しかも、利き手が力不足で鈍感にな

っていたとのこと。

でも、その不具合は、手を握り締め、手の甲を伏せると認め難く、一見、

正常な子供と見える状態で小学校に入学したとのこと。どの家庭でも、どの

親子でも、このときの喜びは一入のはずである。我が家でも入学を迎えた

ときには他所と変わらずに喜び、私はきっと、はしゃいでいたのだろう。

正常な子供と見える状態で小学校に入学したとのこと。どの家庭でも、どの

親子でも、このときの喜びは一入のはずである。我が家でも入学を迎えた

ときには他所と変わらずに喜び、私はきっと、はしゃいでいたのだろう。

● 苛め 不登校 傷心の仕掛け人

1 打ち消されていった 新入一年生の喜び 恥じらい 赤面の始まり

しかし、入学してすぐに、朝、全校生徒が運動場に並んでのラジオ体操

で、先生に

で、先生に

「指を曲げるな、伸ばせ」

と言われ、

「曲げているんと違います」

と言って皆に笑われた。

このとき、きっと、顔を赤らめていたのだろう。初めてのショックだった。そ

れまでには、友達との違いを意識していたが恥ずかしいとは思っていなか

った。

れまでには、友達との違いを意識していたが恥ずかしいとは思っていなか

った。

このとき、入学の喜びが打ち消され始めていたのではないだろうか。なかな

か、忘れられない。このように小学生になって初めて顔を赤らめたことがあ

ると思い起こす人は少なくないのではないだろうか。

か、忘れられない。このように小学生になって初めて顔を赤らめたことがあ

ると思い起こす人は少なくないのではないだろうか。

それから、朝礼と体操を嫌い、雨の日を待っていた。今、振り返ってみる

と、このとき先生か誰かが、

と、このとき先生か誰かが、

「指を火傷しているの、曲がっているのを気にしないでね」

とか何とか言って、いたわってくれたら、この後、曲がり指を注視されても、

それほど、気にならず、学校嫌いにならず不登校へと向かわなかったので

はないだろうか。これが大きな岐路だったのだな、と思う。

それほど、気にならず、学校嫌いにならず不登校へと向かわなかったので

はないだろうか。これが大きな岐路だったのだな、と思う。

省略

この後、授業中に手を開いて上げるときや、黒板に向かって白墨を持って

いる手を皆に見られる。だから、先生に

いる手を皆に見られる。だから、先生に

「黒板に書きなさい」

と言われなようにと、びくびくしている。黒板に書くのは国語のときが多かっ

たから、国語授業が苦になった。

たから、国語授業が苦になった。

そのころには、先生の教示についてとやかく言う人はいなかったし、先生

は。国語を苦にさせようと意図していなかった。国語嫌いの仕掛け人ではな

かった。しかし、今だったら一種の「苛めだ」と言う人が居るかも知れない

が。

は。国語を苦にさせようと意図していなかった。国語嫌いの仕掛け人ではな

かった。しかし、今だったら一種の「苛めだ」と言う人が居るかも知れない

が。

それに、傷跡は皮膚が弱く感覚が鈍くなっているから、ノートと擦れると、

痛まずに皮膚が破れ、知らないうちに、血が出て教科書やノート、服を汚

し、皆に注視される。これも、恥ずかしいことである。

痛まずに皮膚が破れ、知らないうちに、血が出て教科書やノート、服を汚

し、皆に注視される。これも、恥ずかしいことである。

しかし、血が出ただけでは恥ずかしくは無く、皆から注視されるから恥ず

かしくなるのである。

かしくなるのである。

2 躓きの重なり 突き指を隠す

次に、指を使って数を数えるのにぶつかり、皆と同じにできないから、算

数の時間が苦になった。

数の時間が苦になった。

それから、皆が、はしゃぎ合う遊び、ドッチボールやキャッチボールのとき

にも知らないうちに傷跡から血が出てボールに着き、皆に嫌がられる。その

ときの恥じらい。それも初めて。

にも知らないうちに傷跡から血が出てボールに着き、皆に嫌がられる。その

ときの恥じらい。それも初めて。

遊びのカルタでは右手隠して左手。ジャンケンをするとき、パーをしたくな

いから皆から外される。水を掬うことがうまくできない。などなど。

いから皆から外される。水を掬うことがうまくできない。などなど。

さらに、修学が進むと、体操で、ボールを使うときや跳び箱では、よく、突き

指をする。

指をする。

バトンタッチでも小指にバトンが当たると痛み、バトンを落としてしまう。鉄

棒では、右手指三本の力では旨くいかない。

棒では、右手指三本の力では旨くいかない。

省略

3 運動会の苛め ズル休みの後ろめたさ 空しい秋祭り

それに、私と付き合いが少ないクラスの生徒から曲り指をやゆされること

もあった。

もあった。

それやこれやで、小学二年生のとき、秋の運動会の練習が始まったときか

ら仮病を使ってズル休みを始めた。これも、仕掛け人は自分だったと言わ

れそうなことなのだが。ボールを使う競技や、リレーのバトンタッチで失敗す

るのを恐れていた。

ら仮病を使ってズル休みを始めた。これも、仕掛け人は自分だったと言わ

れそうなことなのだが。ボールを使う競技や、リレーのバトンタッチで失敗す

るのを恐れていた。

運動会は、十月十六日で、十五日の秋祭りの翌日に決まっていた。だか

ら、祭りを見に行くことができなかった。

ら、祭りを見に行くことができなかった。

村の年中行事中で、子供にとって一番楽しみにしている秋祭りを見ること

ができなかったのは、この年だけだったから、よく覚えている。幾十年も残っ

ている。

ができなかったのは、この年だけだったから、よく覚えている。幾十年も残っ

ている。

家の庭先に出て、氏神での賑わいを伺っていた。見に行きたかった。行け

なかった。空しかった。

なかった。空しかった。

運動会が終わり、十一月三日の体育祭が終わってから、十一月末ごろま

で休んだ。嘘をついている後ろめたさを感じながらの二ヶ月半は永かった。

忘れられない。

で休んだ。嘘をついている後ろめたさを感じながらの二ヶ月半は永かった。

忘れられない。

そして、再び学校へ行き始めなければならなかったときのこと。嘘つきを

急に止めるのに、どのように、その場をつくろったのだろうか、覚えていな

い。

急に止めるのに、どのように、その場をつくろったのだろうか、覚えていな

い。

この大節を越えたことについては、あとに記すが、これを越えることができ

たので、私

たので、私

の小学生時代に明かりがさしはじめた。幸いだった。越えられなかったら、

私の小学生時代は暗いものだけになっていたのだろうと、今でもときどき振

り返る。

私の小学生時代は暗いものだけになっていたのだろうと、今でもときどき振

り返る。

省略

● 大人心で計り知れない子供心 計りがたい哀れ、惨めの度合い

更に、前記校長の言に対して言い返したい。若人時の心情・心の傷み

は、成人では計り知れないものだったのだと、今、自分でも思うことを記して

おきたい。

は、成人では計り知れないものだったのだと、今、自分でも思うことを記して

おきたい。

五十歳代になって、パソコンを習い始めたときと、教壇に立って学生にコ

ンピューター設計製図を教えるようになったときのことである。まず、パソコ

ンを習い始めたとき、小指と薬指が不自由なため、五指を連動させることが

できなく、人差し指一本でキーを叩かなければならない。

ンピューター設計製図を教えるようになったときのことである。まず、パソコ

ンを習い始めたとき、小指と薬指が不自由なため、五指を連動させることが

できなく、人差し指一本でキーを叩かなければならない。

人々より大きく劣るのと、一本指操作と手の傷跡を見られたくないから、パ

ソコンを習いに行けず、独りで習得しなければならない。

ソコンを習いに行けず、独りで習得しなければならない。

辛く惨めな想いをして、この歳でもこの想い、だから、小中学生のときに

は、今の幾倍もの辛さ.惨めさだったのだな、と我が若年時の哀れさを、つ

とに、強く感じた。なのに、手が健常な人が一本指でキー操作をするとき、

操作をする人は、笑いながら、

は、今の幾倍もの辛さ.惨めさだったのだな、と我が若年時の哀れさを、つ

とに、強く感じた。なのに、手が健常な人が一本指でキー操作をするとき、

操作をする人は、笑いながら、

「手始めだから笑わないで」

と言い。見ている人は、

「みんな同じよ」

と言いながら見ている。利き手が健常な人々だから笑いあえる。そうでない

人の、羨んでいる心情は分からないのは当然である。そのような、羨ましさ

も、若年時には、今の数倍だったのだろう。

人の、羨んでいる心情は分からないのは当然である。そのような、羨ましさ

も、若年時には、今の数倍だったのだろう。

次に、コンピューター設計製図を修得し、教壇に立って学生に教えるよう

になったとき、右手で黒板に書くとき、火傷跡を学生に見られないようにす

る工夫と気苦労。

になったとき、右手で黒板に書くとき、火傷跡を学生に見られないようにす

る工夫と気苦労。

それを、五十歳代になってしてみて、小学生のとき皆の目を意識しながら黒

板に書くときの辛さ恥ずかしさは今の幾倍だったのだろうかと、思ったので

ある。

板に書くときの辛さ恥ずかしさは今の幾倍だったのだろうかと、思ったので

ある。

このほか、利き手を気兼ねなく働かせている人々は、きっと、実感していな

いだろうとのことを私は、幼いころから多く実感してきている。

いだろうとのことを私は、幼いころから多く実感してきている。

省略

● 不登校 隠れ泣きー泣き止みー苛めへ

そのようなときの若人の心模様を一言では現し難い。

とにかく、活気、勇気、強気、生気等の反対といえるから、落ち込み、弱気、

引け目、気後れ、ふさぎこみ、惨めな想い、などと言うことができる。

引け目、気後れ、ふさぎこみ、惨めな想い、などと言うことができる。

このように種々現したのは、そのときどき、その場その場での違いがあり、

また、人それぞれで、私と受けとめ方の違いがあるとみられるからである。

また、人それぞれで、私と受けとめ方の違いがあるとみられるからである。

なお、私の場合は、年齢によっての違いがあった。小学一、二年生のころ

には、落ち込

には、落ち込

みだけ。学年が上がってゆくにつれて惨めな想いが加わり、隠れて泣き始

めた。親に言え

めた。親に言え

ばよかったのにと、ことが無かった人は言うだろうが。

負い目な惨めな想い、隠れて泣かなければならないことを人に言いたくな

い。今でも、言う必要が無ければ言いたくない。隠しておきたいのである。

親や兄弟にも言いたくなかった。親や兄弟は私を可哀相な子とみてくれて

いた。その上に、悲しがらせたくなかった。それほどに思わせ続けてきた子

供のときの 心模様だが、私だけのこと。人々は知りたぐないだろうと思い

ながら、記しておこうとしている。なかなか分かってもらえない心模様だっ

た。

い。今でも、言う必要が無ければ言いたくない。隠しておきたいのである。

親や兄弟にも言いたくなかった。親や兄弟は私を可哀相な子とみてくれて

いた。その上に、悲しがらせたくなかった。それほどに思わせ続けてきた子

供のときの 心模様だが、私だけのこと。人々は知りたぐないだろうと思い

ながら、記しておこうとしている。なかなか分かってもらえない心模様だっ

た。

それから、ずっと後のことだが。小学卒業前から中学入学のころには、泣

き止み、惨めな思いを跳ねかえそうとし、人を蔑んだり傷めてみたくもなっ

ていった。それから「いじめ」へと曲っていき、同級生の平松君を殴ってしま

った。

き止み、惨めな思いを跳ねかえそうとし、人を蔑んだり傷めてみたくもなっ

ていった。それから「いじめ」へと曲っていき、同級生の平松君を殴ってしま

った。

その詳しいことは、ずっと後に記すことにして、落ち込み、隠れ泣きのころ

に戻っての記。

に戻っての記。

◎ NHKに提言 見つめないで

この落ち込みなどは心情の乱れ。惨めな想いや僻み、人を蔑みたくなる

のは荒みだと、その正否を質さず、自身だけで受けとめている。そして、重

ねて記そう。そのような心模様を人に知られないように、心を覗かれないよ

うにと警戒し、隠そうとして神経を異常に尖らせ、ふれられたり見つめられ

るのを異常に嫌っていた。

のは荒みだと、その正否を質さず、自身だけで受けとめている。そして、重

ねて記そう。そのような心模様を人に知られないように、心を覗かれないよ

うにと警戒し、隠そうとして神経を異常に尖らせ、ふれられたり見つめられ

るのを異常に嫌っていた。

前に記している私の体験。私の傷跡は皮膚が弱く感覚が鈍くなっている

から、ノートと擦れると、痛まずに皮膚が破れ、知らないうちに、血が出て教

科書やノート、服を汚し、皆に注視される。これも、恥ずかしいことである。

から、ノートと擦れると、痛まずに皮膚が破れ、知らないうちに、血が出て教

科書やノート、服を汚し、皆に注視される。これも、恥ずかしいことである。

しかし、血が出ただけでは恥ずかしくは無く、皆から注視されたから恥ず

かしくなった。

かしくなった。

なのに、テレビや新聞が不登校生徒のことを取り上げているなかで、無神

経に注視しているとみられることが多いゆえ、忠告しておきたく。新聞社や

放送局に

経に注視しているとみられることが多いゆえ、忠告しておきたく。新聞社や

放送局に

「登校拒否児」

と言うような、その子たちが言われたくない言い方を止めるように、その子

たちに人々の視線を殊更に集めるような言い方、報道を止めてほしいと書

き送った。

たちに人々の視線を殊更に集めるような言い方、報道を止めてほしいと書

き送った。

それだけではなかったのだろうが、最近、言い方や扱い方が変わってき

た。良いことである。

た。良いことである。

省略

◎ 立ち直り その一 クヨクヨ 苛苛が無くなる所

小学二年生で仮病を使ってズル休みをしたとき、家が留守のときは床を

抜け出し、裏山に登った。家の裏から畠傍の道を百メートルばかり登り、雑

木林に入って、また、百メートルばかり登った所に草原があり、そこから

家々は見えず、山の中を感じる所だった。

抜け出し、裏山に登った。家の裏から畠傍の道を百メートルばかり登り、雑

木林に入って、また、百メートルばかり登った所に草原があり、そこから

家々は見えず、山の中を感じる所だった。

人目がなく、だれにも見られずに大手を振って胸も氣も晴らせる所だっ

た。ここで、この後も含めて幾度か大声を上げて泣いたときがあった。

た。ここで、この後も含めて幾度か大声を上げて泣いたときがあった。

そのころ、母だったか姉だったかが、

「山へ行くと、ちよっとの間、クヨクヨが無くなるし、苛々が修まる」

というような意味のことを言っていた。それで、行ったのかも知れない。それ

に、聞いていたためになったのかも知れないが、山では、気後れなどが遠

のかされ、クヨクヨが無くなっていった。

に、聞いていたためになったのかも知れないが、山では、気後れなどが遠

のかされ、クヨクヨが無くなっていった。

そのことを、小学二年生のとき、その場では、はっきりとは意識していなく

て、ずっとのちになってから、あのとき、あそこで気持ちが変わっていったの

だと気付いたのだが。

て、ずっとのちになってから、あのとき、あそこで気持ちが変わっていったの

だと気付いたのだが。

それに、家族の者は、私が、ずる休みをしているのに気付いていた。それ

を私は感じとっていた。なのに、皆は何も言わず、そっとしておいてくれた。

を私は感じとっていた。なのに、皆は何も言わず、そっとしておいてくれた。

省略

◎ 恩人の木と山

そのように、私の心を直し正してくれた裏山を恩人の山として覚えている。

このように、木や山を恩人と呼ぶように仕向けたのは母である。

このように、木や山を恩人と呼ぶように仕向けたのは母である。

前に少し記したが、母は、私が火傷で医師に見放されたとき、キワダと言

う木の皮を薬にして私の一命を取り止め、その木を「お前の恩人」と言って

聞かせた。そのような言い方を受け継いで、木と同じように私を助けてくれ

た裏山を恩人の山として覚えている。落ち込んだとき、何十回も登り。心を

立て直してきた。その様子を書くと長くなる。よって、ごく最近、恩人の山を

思い出し、

う木の皮を薬にして私の一命を取り止め、その木を「お前の恩人」と言って

聞かせた。そのような言い方を受け継いで、木と同じように私を助けてくれ

た裏山を恩人の山として覚えている。落ち込んだとき、何十回も登り。心を

立て直してきた。その様子を書くと長くなる。よって、ごく最近、恩人の山を

思い出し、

「山は招く」

と題して詠った詩を記す。

春だった

君は目尻をちょつと下げながら登ってきた

新学期だね 知らないことに

ぶつかるのが怖いの

物憂なの

息をと切らせながら

咲き誇る桜をめざしてきた

たどり着き

花を仰いで しばらく

山茶花の葉を千切り

草笛を吹き

鼻歌を歌い始めた

歌いながら山つつじの傍に行き

ひととき眺め

目を正し

かすむ山々 かすむ空を見渡し

ちょうをみつけて瞳を大きく聞き

手を伸ばし 背を伸ばした

逃げるちょうを次々追って

跳ね走り 谷に下りて笹舟を浮かべた

君は 清い水を瞳にうつし

口笛を吹きながら帰って行ったね

夏だった

君は目をちょっとしかめながら登ってきた

くやしいことがあったの

笑われたの 恥ずかしかったの

息をと切らせながら

濃く茂る木をめざしてきた

たどり着き

茂りを仰いで しばらく

笹の葉を千切り

草笛を吹き

鼻歌を歌い始めた

歌いながら 猿すべりの傍に行き

ひととき 眺め

目を正し

緑の山々 茂る林を見渡し

せみをみつけて瞳を大きく聞き

手を伸ばし 背を伸ばした

逃げるせみを次々迫って木から木へ

谷に下りて水を浴びた

君は 清い水に瞳を清められ

口笛を吹きながら帰って行ったね

秋だった

君は

目をちょっと伏せながら登ってきた

また 運動会が嫌なの 休みたいの

息をと切らせながら

赤いもみじをめざしてきた

たどり着き

紅葉を仰いで しばらく

色付いた落ち葉を拾い

草笛を吹き

鼻歌を歌い始めた

歌いながら楓の傍に行き

ひととき 眺め

目を正し

紅葉の山々 青空を見渡し

赤とんぼをみつけて瞳を大きく開き

手を伸ばし 背を伸ばした

逃げる とんぼを次々迫って跳ね走り

谷に下りて小魚をすくった

君は 清い水を心にうつし

口笛を吹きながら帰って行ったね

今 また そうしてみたい

と思うときがあるのではないの

だったら おいで

毎週でも 毎月でも

省略

◎ 失敗を許してくれた同級生 子供たち よく聞いて

確か、小学四年生での運動会前だった。一年生のときから、ずっと隣り合

って机に座っていた福岡君が教えてくれた。おおよそ、次のようだった。

って机に座っていた福岡君が教えてくれた。おおよそ、次のようだった。

「校長先生が内に来て、おとさんに話したそうだよ。学校で体操が嫌いな子

が居て困る。できんでもええから嫌わんだらええんやが、と言うとつたそう

や。君のことと違うか、バトンタッチなんかで失敗してわしらの学級が負けて

も皆は怒ってないで」

が居て困る。できんでもええから嫌わんだらええんやが、と言うとつたそう

や。君のことと違うか、バトンタッチなんかで失敗してわしらの学級が負けて

も皆は怒ってないで」

と。

福岡君は、私と一年生のときから並んで机に座っていて、私をかばってく

れた。火傷痕が破れて血が出ているのを知らないでいるときには、そっと、

よく、教えてくれた。クラスで一番の友達だった。

れた。火傷痕が破れて血が出ているのを知らないでいるときには、そっと、

よく、教えてくれた。クラスで一番の友達だった。

校長は、それを知っていたはず。校長の言葉が私に伝わることを意識し

て、福岡君の父に話したのではないだろうか。

て、福岡君の父に話したのではないだろうか。

福岡君の父は校長の意を汲み取って福岡君に伝え、福岡君も同じくして、

なお、同級生の意向を沿えて私に忠告してくれたのではないだろうか。校

長と福岡君の父、福岡君の思いやりは忘れられない。

なお、同級生の意向を沿えて私に忠告してくれたのではないだろうか。校

長と福岡君の父、福岡君の思いやりは忘れられない。

それから、同級生のことについて、私の僻み心だったのだろうが、十二名

の同級生は一年生のときには、私の火傷痕が物珍しく注視し、私の失敗や

不始末を凝視している、と私は感じていた。

の同級生は一年生のときには、私の火傷痕が物珍しく注視し、私の失敗や

不始末を凝視している、と私は感じていた。

私が二年生で二カ月半ばかり学校を休んで、また、学校へ行き始めたこ

ろから、同級生たちは私の失敗や不始末を注視しないようにしてくれていた

し、かばってくれているな、と、私が感じることが切りなくあった。

ろから、同級生たちは私の失敗や不始末を注視しないようにしてくれていた

し、かばってくれているな、と、私が感じることが切りなくあった。

省略

◎ 直ぐい心は目蜂子を治した

ここで、ちょっと、前に戻って記しておかなければならないことがある。

三年生の期末のころだった。右目下瞼にピンク色のできものができて、母

は目蜂子だと言い、柘植の櫛を炙って、できものを焼いたり、ホウ酸を湯に

溶かした液を使ってシップをしてくれた。

は目蜂子だと言い、柘植の櫛を炙って、できものを焼いたり、ホウ酸を湯に

溶かした液を使ってシップをしてくれた。

虚弱でもあり右肩が凝っていた。子供なのに、母に肩を揉んでもらった。

なかなか治らず上下瞼が膨らみ、四年生の秋ころまでかかって、ようやく治

った。福岡君が、校長が言ったことを伝えてくれたころだったように思う。そ

のとき、右手が軽くなったと感じていた。

なかなか治らず上下瞼が膨らみ、四年生の秋ころまでかかって、ようやく治

った。福岡君が、校長が言ったことを伝えてくれたころだったように思う。そ

のとき、右手が軽くなったと感じていた。

それまで、低学年のころ右手に神経が集中緊張していて重く感じていたよ

うだった。それに、頭には無様で見られたくない手が刻みついていたようだ

った。

うだった。それに、頭には無様で見られたくない手が刻みついていたようだ

った。

それは、学校に行き、皆の目を感じると強くなり、家に帰ると弱まる。それ

から、山に登ると感じなくなる。

から、山に登ると感じなくなる。

それを、低学年のころには意識していなかったが、学校に居て、家に帰

り、山に登りを繰り返し、負けないように勝っていこうとしているうちに分か

ってきた。

り、山に登りを繰り返し、負けないように勝っていこうとしているうちに分か

ってきた。

それから、体操苦、算数苦も学校に居るときだけのことで帰れば薄れる。

苦が強く、帰っても薄れが少ない時には山に登れば直ると思い、苦を乗り

越えて勝とう直ぐい気持ちになろうとしていた。それと目蜂子が治ったのは

無関係ではなかったように思う。そして、割合、苦少なく、五、六年生を越え

て進学受験のときになった。

苦が強く、帰っても薄れが少ない時には山に登れば直ると思い、苦を乗り

越えて勝とう直ぐい気持ちになろうとしていた。それと目蜂子が治ったのは

無関係ではなかったように思う。そして、割合、苦少なく、五、六年生を越え

て進学受験のときになった。

世相のいじめ その一

世相のいじめという表現は、良しと認めてくれる人は、きっと、少ないだろ

うと思うのだが、この際、私は、このように表現したい。

うと思うのだが、この際、私は、このように表現したい。

今の、平和な世では目立たず、見逃しているのかも知れないことの参考

に、戦時という世情の違いが明らかなもとで起きたことを記しておきたい。

に、戦時という世情の違いが明らかなもとで起きたことを記しておきたい。

日中戦争の最中、都会へ行き、中学校を受けたとき、身体検査で医師に

不的確だと言わ

不的確だと言わ

れた。私はひがみ、ひねくれた。

受験に付き添って来ていた父は、私を慰めたりはしないで、

「明日、医師の所へ行こう」

と言った。

翌朝、電車に乗り、吊り輪を持とうとし、慌てて、右手をポケットに隠した。

周りの人が私の手を見たがっていると思ったのである。それから、幾十年

も右手で吊り輪を持たないようにしていたから、このときのことを、よく覚え

ている。

周りの人が私の手を見たがっていると思ったのである。それから、幾十年

も右手で吊り輪を持たないようにしていたから、このときのことを、よく覚え

ている。

医院に着き、父は私を待合室に待たせて診察室に入り、医師に私の生

い立ちなどを話し、最後に、

い立ちなどを話し、最後に、

「あの子は体に傷がありますが、心に傷はありません。曇はありません」

と言った。

父は、私に聞かせないようにと、私を待合室で待たせていたのだろうが。

私は聞き耳を立てていたから聞き取った。 このとき、私は、僻みひねくれ

ているのは心の傷だ曇りだと感じ、恥ずかしくなり、反省した。この、父の為

しようと言は私の心を大きく支え続けてくれている。

私は聞き耳を立てていたから聞き取った。 このとき、私は、僻みひねくれ

ているのは心の傷だ曇りだと感じ、恥ずかしくなり、反省した。この、父の為

しようと言は私の心を大きく支え続けてくれている。

このとき、もし、父が私に向かって、私の心のありかたを、とやかく言った

ら、私の僻みとひねくれ・心の傷は一生無くならなかっただろう。

ら、私の僻みとひねくれ・心の傷は一生無くならなかっただろう。

なお、このときから、心は常に晴れていたいのだとのことを、はっきり意識

し始めたので、この場でのことを総て覚えている。

し始めたので、この場でのことを総て覚えている。

とにかく、合格した。不合格になっていたら、惨めな思いを跳ねかえそうと

し、人を蔑み傷める方へ向かっていたのかも知れない。

し、人を蔑み傷める方へ向かっていたのかも知れない。

世相のいじめ その二 自己嫌悪

第二次世界戦争が始まった翌年、中学校で軍事教練の視察があり、視察

将校の閲兵を受けた。私は、クラス二百名ばかりの隊を指揮して力強く行

進し閲兵将校に挙手をした。

将校の閲兵を受けた。私は、クラス二百名ばかりの隊を指揮して力強く行

進し閲兵将校に挙手をした。

将校は、私が、指を曲げているとみてとり、叱責して指揮者を変え、閲兵

の受け直しを命じた。

の受け直しを命じた。

私は、校庭で居並ぶ生徒千人余に注視されて恥を曝した。顔が燃え、足

が浮き、胸がおどった。

が浮き、胸がおどった。

私たちの隊は後退させられ、私は、隊の最後部に移され、再び閲兵を受

けた。千余人の目を跳ねのけ、騒ぐ胸を押さえようと体を強張らせて行進し

た。

けた。千余人の目を跳ねのけ、騒ぐ胸を押さえようと体を強張らせて行進し

た。

長い行進だった。

このとき、私は人を強く嫌い、人だけではなく、自分をも強く嫌った。強い

強い、自己嫌悪だった。

強い、自己嫌悪だった。

それは、戦時中という特殊な世情のもとでおきた特殊なことだという人が

居るだろうが、問題は世情により生じたのだが、それにより生じた心情は特

殊ではなく、世情や時代の違いには関係がないだろう。 よって、平和な今

でも、世情による問題が生じているのかも知れないが、世情によるものな

のか否か見分けがたいことがあるのかも知れない。 いやいや、きっと有

る、と私はみている。

居るだろうが、問題は世情により生じたのだが、それにより生じた心情は特

殊ではなく、世情や時代の違いには関係がないだろう。 よって、平和な今

でも、世情による問題が生じているのかも知れないが、世情によるものな

のか否か見分けがたいことがあるのかも知れない。 いやいや、きっと有

る、と私はみている。

立ち直りの道 更なる自然観の芽生え 一

翌日、学校を辞めようと決め、故郷へ向かい、都会を離れ、ケーブルウェ

イの終点から山道を、ただ一人歩いた。

イの終点から山道を、ただ一人歩いた。

山頂の道から山々を見渡しながら二時間ばかり歩き、山腹の森、静かな

杉林の中を走り降り、川沿いの道で穏やかな流れを見ながら歩いているう

ちに、

杉林の中を走り降り、川沿いの道で穏やかな流れを見ながら歩いているう

ちに、

「学校を辞めるほどのことではない」

と思い直したのである。

このときの、山河の印象が長く残り、これに積み重ねて考えさせられるこ

とごとが次々に生じていった。自然への関心の高まりのもとは、このときだ

ったのだが、その場では思い至らなかった。

とごとが次々に生じていった。自然への関心の高まりのもとは、このときだ

ったのだが、その場では思い至らなかった。

◎ 苛め十秒 悔い永く辛く

記したくないことだが、本記の趣旨を想うとき、記さなければならない。

前記の閲兵で、この上なくわが身を恥じたのは秋だった。 その年の暮れ

同級生の平松君を殴ってしまった。彼はおとなしく真面目で教師の受けが

良かった。

前記の閲兵で、この上なくわが身を恥じたのは秋だった。 その年の暮れ

同級生の平松君を殴ってしまった。彼はおとなしく真面目で教師の受けが

良かった。

いつの世でも、いつの若者たちのうちにも「やっかみ」連中が居る。 何の

授業だったのか覚えていないのだが、教師が平松君を称え、皆に見習えと

いうようなことを言った。

授業だったのか覚えていないのだが、教師が平松君を称え、皆に見習えと

いうようなことを言った。

授業が終わり教師が去ると、やっかみ連中の鬱憤、呟きが高まっていっ

た。そしてたれかが、

た。そしてたれかが、

「級長、一人だけでええかっこするのを止めさせよ」

というような意味のことを言った。私は級長だった。つい、煽てに乗り、そ

れに、過日、わが身を恥じた反動や僻みも手伝って平松君を殴ってしまっ

た。

れに、過日、わが身を恥じた反動や僻みも手伝って平松君を殴ってしまっ

た。

そのとき、平松君に同情していた者も居て、私の行動を非難する態度をと

った。私は悔いた。その悔いは残り、卒業して何十年も同窓生と年賀状を

やり取りしていて、そのなかの彼の年賀状を見るたびに悔い、一度謝りの

手紙を出そうと思ったり、いまさらと止めたりしている。

った。私は悔いた。その悔いは残り、卒業して何十年も同窓生と年賀状を

やり取りしていて、そのなかの彼の年賀状を見るたびに悔い、一度謝りの

手紙を出そうと思ったり、いまさらと止めたりしている。

殴ったのは数秒。その悔いが幾十年も残っている。その悔いの永さ辛さを

知ってもらいたくて記すことにした。

知ってもらいたくて記すことにした。

省略

◎ 再び立ち直りの道 細細したことを考えなくなる所 自然観の芽生え

進学し、学び終えて、ずっと都会に住み、長男が希望していた大学受験に

失敗したとき、家族を連れて故郷へ行くことにした。かれこれ、一年ぶりだっ

た。この機会がなかったら、自然のことを深くは考えなくなっていたのかも知

れない。

失敗したとき、家族を連れて故郷へ行くことにした。かれこれ、一年ぶりだっ

た。この機会がなかったら、自然のことを深くは考えなくなっていたのかも知

れない。

山間に差し掛かると、長男は、

「ぼくは、ここが好き。ここに来たらこまごましたことを考えなくなる。気が修

まる」

まる」

と言い、しばらくして、

「けれど、ここにずっと居たら、そのことを気付かなくなるのかも知れない」

と言った。共に居たワイフは、

「そうね、山へ行くと今まで言えなかった愚知を言いとうなって言ってしまう。

けれど、景色を見ながら話しているうちに、景色に申し訳ないことをしてい

るような気になって恥ずかしくなる。ここも同じやわ」

けれど、景色を見ながら話しているうちに、景色に申し訳ないことをしてい

るような気になって恥ずかしくなる。ここも同じやわ」

と。

私も、前に、ここで思いが変わり、騒いでいた胸が修まって終った。そのと

きは、そうなって良かったとだけ思っていたのだが、のち、山河の雰囲気の

「何か」が、心のわだかまりを遠のかせるように誘いかけ、なびかせようとし

ているようだ。でも、そのように感じるのは、私だけなのかと疑い、すっきり

と受けとめてはいなかった。

きは、そうなって良かったとだけ思っていたのだが、のち、山河の雰囲気の

「何か」が、心のわだかまりを遠のかせるように誘いかけ、なびかせようとし

ているようだ。でも、そのように感じるのは、私だけなのかと疑い、すっきり

と受けとめてはいなかった。

なのに、二人は、素直になびいて、受けとめたとおりを言った。それで良

いのだ。「何か」は良い方同へ誘い、働きかけ、なびかせる。

いのだ。「何か」は良い方同へ誘い、働きかけ、なびかせる。

◎ 心が望んでいるとき

かつて、私の心が激しく動揺していたとき、「何か」の誘いかけ・働きか

け、なびかせにより、私がなびいていったのは殊更だったから目立ち、受け

とめたときの印象が強く残るようになった。

け、なびかせにより、私がなびいていったのは殊更だったから目立ち、受け

とめたときの印象が強く残るようになった。

なのに、穏やかにしている常々、心情が大きく変わらなくてもよいとき「何

か」は目立たず、その場の印象が潜在してしまい、それが常だから、印象が

目立ったときに疑うことになる。 「雰囲気と何か」は同じ。だが、感じ受けと

めるのは、そのときの心情により違う。

か」は目立たず、その場の印象が潜在してしまい、それが常だから、印象が

目立ったときに疑うことになる。 「雰囲気と何か」は同じ。だが、感じ受けと

めるのは、そのときの心情により違う。

このたび、心の動揺が大きい長男と、それほどには動揺していないワイフ

とでも違った。

とでも違った。

それで良い。なのに、このようになるのは自分だけなのか、人はどうなの

かと憶測するとき、いわゆる、雑念が入るとき疑問が増していくのだろう。

かと憶測するとき、いわゆる、雑念が入るとき疑問が増していくのだろう。

後編 気晴らしへの呼びかけ 自然から心に贈りもの

◎ 自然詩人ワーズワースの詩

村の自然の中から都会に戻り、自然詩人ワーズワースの詩を読んだ。そ

の幾つか。

の幾つか。

母なる自然の感謝深い命令で

知らない小川 見たことのない丘は

どこで 君を招こうと

必ず喜んで君に報いよう

他の一節

自然の中に 感覚に映ずるものの中に

わが最も純粋なる思想の安住地

わが心情の乳母 指導者 保護者

わが精神的存在の魂を認めて喜ばしく思う

と。

「母なる自然」

「わが、最も純粋な思想、心情の乳母」

の句に感じ入ってしまった。

そして、次の節、

かつて 野も 森も 流れも

大地とあらゆる世の常の眺めが

私には 天上の光をまとい

夢の輝きと鮮やかさに包まれて見えるとき

があった

このように、かつての少年時を振り返り、

そのころに自然にふれたときの印象を詩い、

大人になれば 幻影は薄れ

いずこに目を向けようと

私がかつて見たものを

今はもう目にし得ない

と、若人であってこそ 自然の感化を純に受

けることができると歌い、さらに、

私はまだ少年でありながら

自然の事物の優しい力のお陰で

大自然の力を感じるようになっていたころ

私を導いて 私ならぬ者の感謝を感じさせ

人間と人間の心とについて考えさせた

飾りない単純な物語ながら

素直な心の持ち主を 楽しませるため

記す(しるす)ことにしよう

更には 私なきのち

第二の私となるであろ 若人のために

ひとしを 慈しみをもって記そう

これらの詩を読んで、私の、自然への関心は、すっきり高まった。自然か

ら心に贈り物を素直に受け取れるのは若人の素直な心のときであること。

それに基づいて若人時を振り返り見なければならない。

ら心に贈り物を素直に受け取れるのは若人の素直な心のときであること。

それに基づいて若人時を振り返り見なければならない。

◎ 火傷と恩人の木

その若人だった私に殊更な自然観をもたらしたことを記しておきたい。 前

記、私が三歳で火傷をしたとき、母は、私を助けようと懸命に努め、木の皮

を剥いで傷を治すのに使ってくれたのだが、後に、そのことを言わず、

記、私が三歳で火傷をしたとき、母は、私を助けようと懸命に努め、木の皮

を剥いで傷を治すのに使ってくれたのだが、後に、そのことを言わず、

「木のお陰」

と、その木を拝み、木に私の心を寄せさせた。 その木の近くに奇麗な水が

流れている谷があり、小魚が居たから、奇薦な水を見たく、小魚を釣りたく

て、一年に幾度も行き、木の傍を通っていた。

流れている谷があり、小魚が居たから、奇薦な水を見たく、小魚を釣りたく

て、一年に幾度も行き、木の傍を通っていた。

その度に見る木は至るところ皮を剥ぎとられ、傷だらけになっていて痛々

しく、私のためにこのようになったのかと思うと見るのが辛くて、まともに目

を向けることができず、そっと、盗み見し、手をポケットに入れながら通って

いた。 そして、木を恩人として拝んでいた母の心に子供心は寄添ってゆ

き、私は、

しく、私のためにこのようになったのかと思うと見るのが辛くて、まともに目

を向けることができず、そっと、盗み見し、手をポケットに入れながら通って

いた。 そして、木を恩人として拝んでいた母の心に子供心は寄添ってゆ

き、私は、

「私の恩人の薬の木」

として心に止めるようになっていった。

この木と母が、私に、殊に自然を見つめさせ、自然の恵みを知らしめ始め

てくれたのだと言い切っても言い過ぎではない。

てくれたのだと言い切っても言い過ぎではない。

幾十年も前に見た木と、木を拝んでいた母の姿と言葉、そして、痛々しい

木を見るのが辛かったことをとても艮く思い出せる。 また、母は、野山のあ

ちこちに生えている薬草についても、

木を見るのが辛かったことをとても艮く思い出せる。 また、母は、野山のあ

ちこちに生えている薬草についても、

「この草を煎じてお前に飲ませ、体力をつけた」

と言い聞かせ、そのときも、私の子供心は動いていた。自然の恵みを受け

た体は心に自然を、よく見つめさせ、心を動かせていた。

た体は心に自然を、よく見つめさせ、心を動かせていた。

子供のころには、特に「体から心へ」なのだろうが、通常では、意識させら

れる機会が少ないのではないだろうか。

れる機会が少ないのではないだろうか。

私も、子供のときには無意識だったが、傷めた体を治してくれた草木を、

はっきり示され、心を動かせていたものを確り見ていたから、身近なものに

よることだけなのだが、子供なりに、自然にふれたときの心の動きを感じる

のが特に芽生え始めていた。 ワーズワースの詩は誠、自然の中での若人

の感受性を見抜いていた。

はっきり示され、心を動かせていたものを確り見ていたから、身近なものに

よることだけなのだが、子供なりに、自然にふれたときの心の動きを感じる

のが特に芽生え始めていた。 ワーズワースの詩は誠、自然の中での若人

の感受性を見抜いていた。

省略

三度 恩人の山

次に、今でも心に残っているのは、裏山のこと。小学二年生のときに学校

を嫌いになり、仮病をつかって休んだときに登った山で、前に恩人の山とし

て記した山のこと。この山に一年に何回も登っていた。

を嫌いになり、仮病をつかって休んだときに登った山で、前に恩人の山とし

て記した山のこと。この山に一年に何回も登っていた。

家から四百メートルばかり登った所なのに家は見えず人声もしない山の

中だった。雑木が多く茂っていたし、見晴らしが良く連山を見渡せた。

中だった。雑木が多く茂っていたし、見晴らしが良く連山を見渡せた。

登り初めたのは、四つ年上の姉に誘われてだった。多いときには、週に二

回ぐらい誘われ、あちこち連れ回されていた。姉はこの山を余程好きだった

のだろう、嫁いでからも里帰りして来たときには、また、私を誘って登った。

回ぐらい誘われ、あちこち連れ回されていた。姉はこの山を余程好きだった

のだろう、嫁いでからも里帰りして来たときには、また、私を誘って登った。

その姉の感化を私は大きく受けていたのだと、今では考えさせられる。

小学二年生のころから、ときどき、一人で好んで登るようになり、歳とともに

一人登りの回数が多くなった。

小学二年生のころから、ときどき、一人で好んで登るようになり、歳とともに

一人登りの回数が多くなった。

この山には、薬の木のような特に印象に残るものはなく、様々な木々が茂

っていたから、少し広く自然に目を向けていた。木々の芽吹き、山桜、萌え

出、湧い緑一色、紅葉の彩りを良く見せてくれていた。それらの大樹の元に

は小木が沢山生えていて、大樹の僅かな木漏れ日を受けるだけなのに健

気に育っていると思わせていた。山吹や草花も多く咲いていた。

っていたから、少し広く自然に目を向けていた。木々の芽吹き、山桜、萌え

出、湧い緑一色、紅葉の彩りを良く見せてくれていた。それらの大樹の元に

は小木が沢山生えていて、大樹の僅かな木漏れ日を受けるだけなのに健

気に育っていると思わせていた。山吹や草花も多く咲いていた。

いちごや、ぐみ、あけびや栗なども実っていた。兎も居たし、小鳥が巣を

作って飛び回っていたし、昆虫も沢山住みついていた。

作って飛び回っていたし、昆虫も沢山住みついていた。

それら、見るものだけではなく、四季によって変わる山間の匂を匂わせた

りして、季節が変わりゆく気配を、よく、感じさせていた。

りして、季節が変わりゆく気配を、よく、感じさせていた。

その山間の道を、ただただ歩き回ったり、林の中に入って見たりしていた

ときの子供心のありようを詳らかに、一口では現せないが、ひととき、心の

わだかまりなどは遠のき、とにかく、

ときの子供心のありようを詳らかに、一口では現せないが、ひととき、心の

わだかまりなどは遠のき、とにかく、

◎ 心を良い方向へ誘う所

「子供心は和み、良い方へ向い、修まっていった」

なぜ?、と考えてみたくなるのは今である。

子供のときは考えず、素直に心のわだかまりを遠のかされ、向かわされる

ままにしていた。

ままにしていた。

しかし、度々 登ろうとしていたから、そのようになる所 そのような雰囲気

を好むようになっていた。全く表立たない、ありふれた山だったのに。

を好むようになっていた。全く表立たない、ありふれた山だったのに。

それは、心が曇ったり傷み、萎縮していたときには特にだった。曇りなく、

良くありたいとしている子供心に、その方が良いと想わせるように働きかけ

られるようだったのだ、と今では考えさせられる。

良くありたいとしている子供心に、その方が良いと想わせるように働きかけ

られるようだったのだ、と今では考えさせられる。

それに、山では、花弁が足りない花でも健気に誇らしげに咲いていたの

や、大樹の下で、か細くとも健気に育つ潅木が子供心に感じさせるものが

あったのだろう。そのため、今、人が造った造花に違いがあると不自然に感

じるのに、野の花の弁が足りなくても不自然とは感じないこと。また、林の

中では、大樹を、ざっと見て、その下のか細い木々に目をやるのは人並み

以上になっているのだろうと、今、考え深くさせられている。

や、大樹の下で、か細くとも健気に育つ潅木が子供心に感じさせるものが

あったのだろう。そのため、今、人が造った造花に違いがあると不自然に感

じるのに、野の花の弁が足りなくても不自然とは感じないこと。また、林の

中では、大樹を、ざっと見て、その下のか細い木々に目をやるのは人並み

以上になっているのだろうと、今、考え深くさせられている。

省略

◎ 賢母と慈母

ここに、顧みた素朴な自然を慈母にたとえ、名勝を賢母にたとえたら良い

のではないだろうか。名勝は表立って見るべきものを示し、ときに、強いて

目を向けさせる。だが、素朴な山河は表立たず、思うように見させ、想わせ

ながら人々の心を和ませ、正させる。

のではないだろうか。名勝は表立って見るべきものを示し、ときに、強いて

目を向けさせる。だが、素朴な山河は表立たず、思うように見させ、想わせ

ながら人々の心を和ませ、正させる。

ときには、賢母の教示も艮く、ときには、慈母の導きも艮い。だが、幼いと

き、若いときには、より、慈母を慕い、慈母が必要なのではないだろうか。

き、若いときには、より、慈母を慕い、慈母が必要なのではないだろうか。

それらのことを踏まえて、今の子供たちに理屈を言わず、ただただ、今、

より多く自然にふれるようにすすめ、自然を見る目を肥やすように仕向け。

子供たちを養育している万々にも、自然を見る目を肥やして、子たちに良い

感化を与えるようにすると艮いことを伝えなければらないのではないだろう

かと思い至ったのである。

より多く自然にふれるようにすすめ、自然を見る目を肥やすように仕向け。

子供たちを養育している万々にも、自然を見る目を肥やして、子たちに良い

感化を与えるようにすると艮いことを伝えなければらないのではないだろう

かと思い至ったのである。

◎ 気晴らし 湯浴みの野山 人の知恵が及ばない所

気晴らしに野山へ行くと言う。私は気晴らしと心の湯浴みに行くとしてい

る。体の湯浴みは、体を洗って綺麗に、温め解す。心も綺麗で晴れていた

いと望んでいる。ときに、憂い汚れ曇ったときも晴れを恋う望みはなくならな

い。

る。体の湯浴みは、体を洗って綺麗に、温め解す。心も綺麗で晴れていた

いと望んでいる。ときに、憂い汚れ曇ったときも晴れを恋う望みはなくならな

い。

そのようなとき、野山や河辺、海辺へゆくと、晴れを恋う望みに「何か」が

働きかけてくるようだと感じ、それを受けたいと望み始めるとき、憂さは遠の

き、心は洗われ晴れ、ほのぼのとして解れていく。

働きかけてくるようだと感じ、それを受けたいと望み始めるとき、憂さは遠の

き、心は洗われ晴れ、ほのぼのとして解れていく。

それを繰り返していると、野山や川辺、海辺へ行かず、思うだけでも心は

晴れていき、山川の記や画を見るだけでも晴れていく。その晴れを感じるの

は。心が、曇り憂い強く、晴れを強く望んでいるときには強く感じ、平穏で心

の変化を望んでいないときには感じが薄れる。

晴れていき、山川の記や画を見るだけでも晴れていく。その晴れを感じるの

は。心が、曇り憂い強く、晴れを強く望んでいるときには強く感じ、平穏で心

の変化を望んでいないときには感じが薄れる。

そのように自分が為すのか、自然が為させるのかー――。

それが、雑念、考えなくてもよい。山河は、人の知識が及び難い「もの」

を、考え及ばせずに、そっと感受させ「曇(どん)より」を遠のかせ、晴れへ

誘って直させる。

を、考え及ばせずに、そっと感受させ「曇(どん)より」を遠のかせ、晴れへ

誘って直させる。

自然から受けて、心の糧になり、感性が養われるものは、「素」や「空」で

感受するもの。あれこれ思わず、自然に触れる機会を多くすれば多く受け

られる。それは確かだ。

感受するもの。あれこれ思わず、自然に触れる機会を多くすれば多く受け

られる。それは確かだ。

そして、私の若いとき、心の糧になっていた、見えないものは、多くの体験

を明かしているうちに読み取ることができる。それも確かだ。 その山河を、

ただ、私の体験から、慈母とし、それらが、私に働きかけたり、心を正させよ

うとする「何か」や「もの」の一面を、ただ、体験から、かげのいたわり、慈母

の諌め、力添えとし、さらに、体験から、かつて、自然から心が受けたもの

を「心の糧」としておきたく。

を明かしているうちに読み取ることができる。それも確かだ。 その山河を、

ただ、私の体験から、慈母とし、それらが、私に働きかけたり、心を正させよ

うとする「何か」や「もの」の一面を、ただ、体験から、かげのいたわり、慈母

の諌め、力添えとし、さらに、体験から、かつて、自然から心が受けたもの

を「心の糧」としておきたく。

このように決めるのに、幾十年も前の体と心の傷みを顧みたり、心の修ま

りを顧みたり、今をみたりして長々と記さなければならなかった。自然や心

の様々なありようを現すに、私の筆は及び難く、もぞかしく、投げ出そうとし

たり。思い直して、もう少し、もう少しと記してきたからである。

りを顧みたり、今をみたりして長々と記さなければならなかった。自然や心

の様々なありようを現すに、私の筆は及び難く、もぞかしく、投げ出そうとし

たり。思い直して、もう少し、もう少しと記してきたからである。

省略

◎ 不自然を感じさせない自然 知識の一人がけを防ごう

自然から、体が受けるものは明らかだが、心が受けるもの、自然体験は

どのような効があるのか、また、不自然と感じさせないものを具体的に記す

ことはできない。

どのような効があるのか、また、不自然と感じさせないものを具体的に記す

ことはできない。

ただ、各々の自然体験を明かし、それをとおして各々が読み取りあうよう

に古からしている。それに従わなければならない。

に古からしている。それに従わなければならない。

心を正すのを先にして得た知識は、知識だけが独り駆けしようとはしない

のではないだろうか。そうではなく、得た知識は、知識だけが独り駆けする

ようになるのではないだろうか。

のではないだろうか。そうではなく、得た知識は、知識だけが独り駆けする

ようになるのではないだろうか。

若いときには特に。また、知識に溺れないようにしなければならないので

はないだろうか。

はないだろうか。

各ページ案内 各ページリンク

古人の名句名言

自然詩人ワーズワースの詩 抄

私たちは賢い受身であってこそ 心を養うものを 自然から受けることができる

ゲーテの詩 抄

人間よ 気高く 慈悲深く 善良であれ

そのことが 人間を ほかの一切の生物(いきもの)から区別する

1本の砂糖黍が生え出るのも世を甘くするため 良き詩が書けたとき 世の総ての人に 読んでもらいと心から思う |

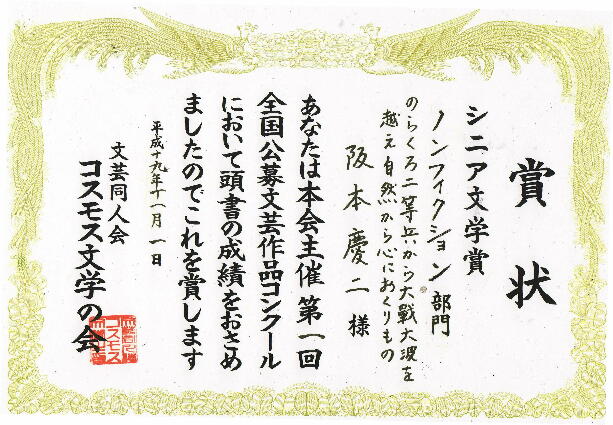

| 文 学 賞 等 受 賞 作 品 (コスモス文学の会) | |

| 賞 |

主題「のらくろ二等兵から大戦を越え 自然から心に贈り物 」 副題「根深く永き戦禍体験を記し訴えるべきはわれらと自負しての記」 |

| 賞 |

殊更なる自然観の芽生えから |

| 賞 |

独り立ちコンサルタントの旅立ち 団塊の世代に提言 |

| 励 賞 |

夜空の四季 |

| 励 賞 |

思い直しの道 (いじめ 不登校問題) |

| その他入選作品はケイレキの項に記します | |

自然詩文抜書き文学賞受賞作品

のらくろ二等兵から大戦荒波を越え

自然から心に贈り物 その三

素直な心の持ち主なりて自然から受けるもの

全 編 項 目

殊更なる自然観の芽生え 一

文章は人に読んでもらうために書くもの

やっときた平和 大阪文学学校

文章は書くことに意義あり

自然から心に贈られしもの回顧

殊更なる自然観の芽生え 二

迷いの回顧

自然詩人ワーズワースの詩

森の学校と完成

自然を見つめさせる時、所

賢母と慈母 除かれたくない心

感性の受け渡し

野花から 心眼の芽生え

若人であってこそ 最もな心の糧

日本の故郷

里山の春

里の夏

里の夜空

里の秋

里の冬

里山、里の生業

抜き切り

柴切り

竹の子

能代

田隙

田植え

神を見た

段々畑 いちご畑

養蚕

小道 渓流 晩鐘

里の行事

お盆

秋祭り

運動会 手作りの醤油

実りの実感 取立ての味

大なべで炊いた飯 痩せの大食いの馬鹿力

里の学び 古道

吉野の慈母、心の湯浴み

サムエルウルマンの青春

市(いち)の町

ワーズワース、ゲーテの自然観

本物と似非者

世界遺産と土道、古道

弘法大師、山の上寺院の導き

南朝秘道秘史

隠れ熊野古道

賢母と慈母思考の始まり

心の湯浴み

馬方さんと少年倶楽部

殺生嫌いと前畑秀子

清水とH2O

日本の故郷

蘇る里、里山の夏

若人と若やぎ人

明らかに自然が人に勝る所

山 森 林

蘇る森林、抜き切り

吉野杉の性

トリプル授業教室の恩恵

吉野水の活用

綺麗な水で育った女性

綺麗な水辺で育つとき

綺麗な水は思わせる

大昔のこと

庄屋の家

蘇る里の暮らし

古ぼけ

高野猿とつり橋

高野槙風呂

吉野良水と高野豆腐

ほおの葉寿司

エビカニアレルギ

カールルイスと山火事

カラオケの露払い

里、里山、慈母、心の湯浴み談義

付随記 慈母は招く

自然詩

抜 書 き

春 夏 夜空 秋 冬

里山の春

春の訪れを待つのはひとしお

冬が訪れてくるとき

一夜のうちに雪が山々を覆い

秋の名残りを覚えさせず

だが 春の訪れは適う

雪は 山裾から消えはじめ

冬を名残り惜しませ

春を待ち焦がらせること幾日か

山頂だけを白くして春がくる

待っていた 里山に登れる時がきた

段々畑の上 林まで百メートルばかり

畑端の小道を登り 雑木林に入る

木蔭に まだ残っている雪を見て 冬の名残りを感じ

青空に向かって立つ木を仰ぎ 新芽をみつけ

冬 枯れたのではないかと もんでいた気が安らぎ

春だと より感じる、

雑木は良い

葉を落とした枝ぶりが良く

新緑になるときも

緑濃く茂るときも

紅葉したときも艮い

木の名を知らなくてもよい

なおなお

葉を落とした雑木に混じる松

常緑樹の緑はより濃く見えて良い

それに 山桜がくわわるとき なお良い

山一面に咲くも艮く

林の中 ただ一本咲くも良く

もっとも 春だ と感じるときだ

冬が長く寒かったとき 春は より良い

と感じながら坂を登り、立ち止まり、林の中を見渡し、また登り、立ち止ま

る。

る。

雑木の枝振りを見上げ、この時季しか見ることができない、良い眺めだと

見とれ、それに混じる山桜の枝を見つけ、去年咲いていた様を思い出し、

今年は、あと幾日で咲くのか、去年よりも多く花を咲かせるのか少ないの

か、などと思いながら急坂を登り続ける。

見とれ、それに混じる山桜の枝を見つけ、去年咲いていた様を思い出し、

今年は、あと幾日で咲くのか、去年よりも多く花を咲かせるのか少ないの

か、などと思いながら急坂を登り続ける。

道に敷き詰めている落ち葉を踏んで滑り、膝を付いたり木につかまり、あえ

ぎながら二百メートルばかり登ると三角形の草原に出る。

ぎながら二百メートルばかり登ると三角形の草原に出る。

この草原を三角原と呼び、それを囲んで、背くらべができるほどの雑木があ

り、更に、その外を囲んで大きい松や雑木が立ち並んでいて、森を抜け、

草原に出ると「ぽっかり」空いて空が見える。

り、更に、その外を囲んで大きい松や雑木が立ち並んでいて、森を抜け、

草原に出ると「ぽっかり」空いて空が見える。

村外れから三百メートルぐらいの所だが、ここから、家は見えず、一番、身

近で山の中を感じる所である。

近で山の中を感じる所である。

ここには雪はなく、この辺りの背丈ほどの木は芽吹き始めている。

木々の新芽は良い

芽吹く様が良く

活きが良く

彩りも艮い

木の名を知らなくてもよい

省略

そして、秋口から紅葉を待ち焦がれながら登る。

紅葉は良い

黄色も赤も茶も艮く

山を飾りおおいつくすのも良く

朝日夕日に映えるとき特に良い、

木の名を知らなくても良い

このころ、道には、色付いた落ち葉が敷いていて、匂が林の内に滞ってい

る。松の木の辺りでは、松特有の匂があり、木によって、それぞれ違い、そ

して秋が深まるに連れて人通りの少ない道は、色付いた落ち葉で覆われ、

匂もまた変わってゆく。

る。松の木の辺りでは、松特有の匂があり、木によって、それぞれ違い、そ

して秋が深まるに連れて人通りの少ない道は、色付いた落ち葉で覆われ、

匂もまた変わってゆく。

そこで 紅葉をふり仰ぎながら

グミを取る

栗を拾う

山梨を取る

茸を探す

山の中 紅葉の中 山の実りを求めて歩き回る

それが 秋の里山での遊びである

省略

里の夏

朝

軒端の巣で育つ燕の子が

小さく力強く鳴く

深い眠りが覚める

親燕が餌を求め

大きく羽撃き 巣を飛び立って行く

竹どいを流れる水音が聞こえはじめ

浅い眠りが心地よく覚めてゆく

夏の一日が始まる

日はまだ 蝉もまだ鳴いていない静かな朝

庭先から山腹に点在する村を見下ろし

家々は小さくなったと感じる

田畑の茂りは建家を低く見せ

大柿の木は家より高く伸び

冬 幹だけのときに比べ

夏 大きい葉が茂った木は

その幾倍もの大きさを誇示するから

それらを 見えない朝霧が覆っている.

夏の朝なのだ

村を囲ってそびえる連峰は

いま盛んに茂る緑に覆われている

連峰に区切られた空は

まだ明けきっていない

連峰の頂には

雲なのか 霧なのかと見紛う 朝霧が棚引く

やがて 朝日は東峰の向こう側に登り

山頂に林立する木姿を浮き立たせる

そして 霧は山頂を越え 雲になる

朝日は西峰の頂を照らし始め

して 山面を照らし 東峰の影を写し

日当たりと日陰を明らかに分ける線を描く

その線は 朝日を待つ村へ向かい

でも 急がず

一面の茂りを

次々 照らしながら降りてくる

照り明かされゆく緑は鮮やか

目を外らさせず

村向うの丘を照らし

家々を照らし

続いて 大柿の木の葉を日射し、

漏れて 中の霧を証す

柿の葉に乗る露は

集まって葉から葉へ落ち

更に集まって水玉になり

朝日にきらめきながら落ちる

小芋の葉にのる露も

寄り集まって水玉になり

きらめきながら

そよ風に揺れる葉の上を転げ回る

やがて 太陽は東峰の上に すっかり登り

朝日を村に注ぐ

山々 田畑の茂りは いまから大きく葉を広げ

日光を存分に吸う

蝉の音が耳につきはじめる

小鳥の音も

省略

里の夜

夜空の四季

山間の真夏

夕食後

肌を出すと寒いほど

晴れた夜

ぬれ縁に並んで腰を掛け.

夜空や夜景を見ながらの団らん

月が無い夜 星明かり

ほんのり見える 山や家

ときに 訪れて来た人々も くわわる団らん

間食は おかき お菓子

頬ばりながら

山腹の斜面に点在し

おぼろげに浮かぶ家々を眺める

夜道を明かりが通って行く

人影は見えない

明かりだけが動いて行く

あちらの家から こちらの家へ

明かりが一つの家に集まって行く

何かあったのかーーー

ときに 速く動く

それも気になる

そして 夜遅くなって動く

またまた気になる

明かりの動きがなくなり

谷間の蛍が目立つ

遠目に蛍をみつめると

目が闇に慣れてくる

いや

星が輝きを増したのか

教を増したのか

、

大柿の木が影のように見えてくる

氏神の森

向いの丘

連峰のたたずまいも

四辺の連邦が夜空を四辺形に区切る稜線は明らか

かすむ空のはてを隠し

よその空を隠し

わが夜空だけに焦点を絞る

それでこそわが夜空はよい.

澄み渡る空だけを

輝く星だけを

奥深くの星をともに

ありったけ見せてくれる

明日の天気もわかり

四季もわかる

わが夜空 高く 澄み 星は底光り

天の川がくつきり見えるとき 秋

その夜空 なお深く 黒く

星は沈み 底光るとき 冬

その夜空 やや・かすみ

星もやや のとき 春

それより 空は高く 澄み

星は空に浮いて輝くとき 夏

わが夜空だからこそ

違いがよく分かる

流れ星も鮮やか

夏 一夜に幾つも流れ ′・

数えるのが楽しい

夜の深まりとともに

奥深い星がくわわり

数を増し 輝きを増す

ぬれ緑に並ぶ人々 ひとしく

わが夜空を仰ぎ たたえること幾十分

そして 夜話をはじめる

省略

里の秋 大柿の木、蜂雀にかかる情

茅葺きの屋根に被さって立つ大柿の木

太さは一抱えばかり

高さ 広がりとも 十メートルほど

その下で育っていたころ 庭先から仰ぎ

木が新芽を出すと 春だと心がうき

白い花を咲かせると 初夏だと心若やぎ

茂りを増していく葉

次第に緑を濃くし 彩ってゆき

つれて 実も太り 色付いてゆくのを見て

季節を感じた木だ

この木の、地上一・五メートルぐらいのところから左右に大枝が張りだし、上

に伸びた大幹の、地上六メートルぐらいの所が、さらに、三つ叉になってい

て、この辺りが木のほぼ中ほどで、夏には、三つ叉を囲んで、大きく濃い緑

の葉が茂って空を隠し、ころ合の涼み場になった。

に伸びた大幹の、地上六メートルぐらいの所が、さらに、三つ叉になってい

て、この辺りが木のほぼ中ほどで、夏には、三つ叉を囲んで、大きく濃い緑

の葉が茂って空を隠し、ころ合の涼み場になった。

夏、晴れた日には、毎日のように涼みに登った。

ときに羽を休めていた、ひよ鳥が物音に驚き、大きく羽撃いて飛び去る。

鳴き咽んでいた蝉も声を潜め幾匹か飛び去り、蝶やとんぼも飛び立つ。

三つ叉の枝に股がり、幹に背をもたせて涼む。

蝉が舞い戻って来て、すぐ傍の手が届く枝に止まって鳴き始め、蝶やとん

ぼも、また、枝に戻って羽を休める。

ぼも、また、枝に戻って羽を休める。

ほかの枝々には、どこから上ってきたのか 雨蛙も居る。

くわが虫が居る。

かまきり、すいっちょ、いなごも。

蟻が木やに、に列をつくっている。

蜂の巣があり傷んだ柿に蜂が集まっている。

蜂だけは驚かず私を刺しにこないで

巣の子に餌を運び続けている

雀が茂りを潜り飛び込んで来て枝に止まり、

頭を傾げ傾げ

私を見つけたのか 見逃しているのか

餌を探し 枝々を渡り始める

蝶やとんぼも憩の場所を変えて飛び回り

ときに 枝と間違えて肩や腕に留まる

聞違えて留まったと分かっていている

でも 慕われていると思いたい

取りたくない

くもが巣を作っている

巣に柿の葉を千切って掛ける

くもは巣を破って葉を落とし

巣を前の通りに うまく繕う

今から巣を張るくもが糸を垂らしている

風にそよぐ糸の端が枝にくっ着くと

その糸を伝って次の糸を張り

それを また 伝って

傘の骨のように巣の骨組を造り

それに、網を張っていく

実に巧みに張る

見ていて退屈しない

巣が出来上がる

巣の真中で憩いながら餌を待つ

賢い 巧みだ 感心だ

嫌なくもなのだが いじめる気にならない

だが ときに 巣に蝶やとんぼが引っ掛かる

くもは素早く餌に向かう

とたんに くもが憎くなって叩き落とし

蝶やとんぼに絡まった糸を取ってやる

羽を傷めないように取り

逃がしてやって ほっとする

でも、嫌いな虫が巣にかかると

そのままにしておく

蝉が鳴き競べをしている

幾種類居るのか

ときに柿の葉が風にそよぐ

その音に驚き ひととき鳴き止み

また 鳴き咽ぶ

穀をかむった蝉の子も居る

殻から抜け出ようとして

枝に爪を立て 殻を割り 頭を出し

仰向けに反り返る

出てきた「みどり子」は

そのままじっとしている

やがて 空気に馴れ

次第に緑色を消し

蝉の色に変わり

強そうになり

羽を動かし

歩き始め

一人前の蝉になる

この蝉を取る気はしない

せわしいのは 雀

枝の上で跳ね跳ね 首を傾げ

枝々を飛び渡って餌を漁る

人が居るのに知ってか知らないのか

こちらも 素知らぬ振りで

見て居ようと思わせる

いそがしいのは 蜂

餌と巣の間だけを飽きずにき行き来する

人を無視しているようなのが

ちよつと 気にくわないが

健気だと思わせる

この雀や 蝉も、取ったり苛める気にはならず、そっとしておいて見ていた

い。

い。

他の木に、留まっている蝉を見ると、取ろうとし、蜂の巣を見つけると、その

場で叩き落すし、雀が止まっていると石を投げ付けるのだが。、

場で叩き落すし、雀が止まっていると石を投げ付けるのだが。、

そんなことを感じ、虫たちの生態を見ながら涼んでいるとき、蜂に何回か

刺され、ひととき、腹が立ったが、ほかで刺されたときと違って、あまり、蜂を

憎くいとは思わず、巣を叩き落とそうとはしなかった。

刺され、ひととき、腹が立ったが、ほかで刺されたときと違って、あまり、蜂を

憎くいとは思わず、巣を叩き落とそうとはしなかった。

このころ、我が家の離れの二階の軒下に、直径四十センチぐらいの「ぬっ

こ」蜂の巣があり、三年ばかり、そのままにしていた。

こ」蜂の巣があり、三年ばかり、そのままにしていた。

その間、初夏から秋にかけて、黒い蜂が「うんうん」うなりながら家の周りを

飛び交う。

飛び交う。

こうなると、我が家は家族七人に、飼っている、牛、兎、鶏、鯉。それに、

軒端の燕と蜂が加わり、更に、大柿の木で憩う鳥や虫たちを加えると、三

百人、頭、羽 匹を超す大家族になる。このような大家族になると、退屈な

どしている暇がなくなる。

軒端の燕と蜂が加わり、更に、大柿の木で憩う鳥や虫たちを加えると、三

百人、頭、羽 匹を超す大家族になる。このような大家族になると、退屈な

どしている暇がなくなる。

そのうちの「ぬっこ」蜂も心得ていてなのか、どうなのか分からないが、家

の者・家族を刺さない。

の者・家族を刺さない。

二階の縁で巣から二メートルばかりの所で昼寝をしていても刺さないので、

そのままにしていた。

そのままにしていた。

だが、三年ばかりたってから、他家の人を刺してしまったので退治しなけれ

ばならなくなったのである。

ばならなくなったのである。

それより前、大谷と言う家に、大梨の木があり、木の「すのこ」に、ぬっこ蜂

の巣があって、親指ぐらいの黒い蜂が飛びまわっていて怖く、私たちは、そ

この道を通れなかった。

の巣があって、親指ぐらいの黒い蜂が飛びまわっていて怖く、私たちは、そ

この道を通れなかった。

しかし、大谷の人は、

「この蜂は内の者を刺さんのや」

と平気で、飛び交う蜂の内を行き来していて、

「ここを通るときは内の者と一緒に通ると刺されない」

と私が通るときは、いつも傍に付いてくれていた。

そんなわけで、

「蜂が居るから梨を取られなくてよい」

と、何年かそのままにしていたのだが、大谷の人が、梨を取っていて、うっ

かり、梨を巣に落とし込んでしまった。

かり、梨を巣に落とし込んでしまった。

蜂は驚き、気が転倒し、木の持ち主である人を総攻撃で刺してしまったので

ある。

ある。

このとき、即座に蜂を退治した。

その経験者が今回の蜂退治に参加していたのである。

初秋の夜、蜂が静まるのを待って、攻め方は、目だけを残して体全体を厚

い布で覆い、竹竿の先に石油缶を取り付け、缶に綿を詰め、石油を浸ませ

て火を付け、これで巣を火攻めにして攻め落とした。

い布で覆い、竹竿の先に石油缶を取り付け、缶に綿を詰め、石油を浸ませ

て火を付け、これで巣を火攻めにして攻め落とした。

その夜、蜂の子飯を炊き、常に食べられる物ではないから近所の方々を招

いた。

いた。

皆は

「珍しい」

と喜んで食べていたが、我が家の者たちは、少々、箸をつけただけだった。

私は蜂の子を除けて食べた。

これより、ずっと前から、私の部屋は離れの二階で、その軒下に巣が有った

から、蜂のすぐ傍で毎日、蜂の生態を見つくしていた。

から、蜂のすぐ傍で毎日、蜂の生態を見つくしていた。

蜂の「うなり」を聞きながら昼寝をしていて、

「今日は、えらい静かやな」

と安心したり、

「あ、今日は、うなりがおかしい。巣に敵が近付いているな」

と察知し、鳥などの敵を追っ払ってやったり、敵に追われたり、迷って、部屋

に入って来た蜂を部屋に囲い、しばらくしてから、窓を開け放って逃がして

やったりしていた。

に入って来た蜂を部屋に囲い、しばらくしてから、窓を開け放って逃がして

やったりしていた。

部屋に入ってきた蜂は私を刺さないし、私は蜂を、一匹も殺さなかった。

、

、

そのようにしていたから火攻めに合った蝉に少々哀れを覚え、蜂の子飯

を気兼ねなく食べることができなかった。

を気兼ねなく食べることができなかった。

私だけではなく、我家の者はすべて同じ思いをしていたのではないだろう

か。

か。

人の情けとは不思議なもので、ちょっと考えられないような情けをおぼえる

ものである。

ものである。

それは、そのときどき、その人と相手によって違うようだ。

わが家では、燕の子が誤って庭に落ちると、大事に巣に戻してやって、そ

の子の様子を、家族、皆が気遣って見守るときが度々あった。

の子の様子を、家族、皆が気遣って見守るときが度々あった。

なのに、そこらあたりの餌を漁り回り、人を避けて逃げ去る雀を、わなにか

けたり、打ち落とした。

けたり、打ち落とした。

もし、雀が、わが家に来て、大柿の木でと同じように、はばかりなくしたり、

子を育てたりしたら、私たちは、燕にしてやるのと同じようしてやりたくなる

のではないだろうか。

子を育てたりしたら、私たちは、燕にしてやるのと同じようしてやりたくなる

のではないだろうか。

省略

里の雪降る正月

初冬の夜明け

雪が積もっている

と感じる夜明け

風のそよぎも 木の葉のそよぎも

雪に閉ざされている、

と感じるものしずけさ

障子を開ける白一色

昨日の緑の山々が

一夜の内に白い山に変わっている

この光景と急変に驚く

朝飯をかっこんで表に飛び出す

寒くない

新雪に足跡を付けながら歩き

立ち止まり

葉に雪をためてたわむ木々を仰ぎ

手をかざし 目を細め 白峰を眺めまわす

東 西 南 北にそびえる白峰は

標高 千メートルばかり

昨日は その緑峰の元に居た

今日は 白峰に囲まれている

この変わりばえ

この光景にふれられるのは幸せ

初雪が降った

暮れが迫った 大掃除

と言っても山里の家

周りに 雪を冠った木々や草々

南天があり さつき 山茶花があり

雪だまりがある

その雪すべてを除くは野暮ったい

暮れはさらに迫った

その日 朝 餅米を蒸しはじめ

せいろを四 五段積んで蒸す

湯気が勢いよく吹き出し

餅米特有の句をともない

家の内に立篭る

外は雪山

それで より家の中と人の温もりを感じ

餅を握る手から心へ伝わってくる温もりを心地よく感じる

餅つきが終った

正月は間近

女手は 豆腐やこんにゃくを作り

子供手は 雪山へ行き

松 竹 梅を切る

雪に清められた木だ

と感じながら切る

男手は 神棚の掃除

家の修理

注連縄を造り

正月の飾りつけ

暮れには家族 皆 忙しく立ち働く

この忙しさがあってこそ 心改まる迎春

大晦日の夜

正月の神火を迎えに氏神へ

神社を囲う大樹の森は雪を冠り

大屋根となって神域を覆っている

雪屋根のもと

たき火をしながら神火を待つ

十一時過ぎ

神主は服装を正し

松明を神前に奉り

祝詞を捧げる

人々はたき火を消し

手にしている明かりも消す

神前の灯明だけが額ずく神主の姿を照らす

祝詞は森に浸み入るように響き

人々の心は鎮まってゆく

神主は祝詞を終え

神前の灯明から松明に火を移す

神主が捧げる火は雪屋根の内を明るく照らし

雪の上に火の粉を降り注ぎながら

神前の石段を降りて来る .

社や大樹や石段は

より神聖な神域を現すごとくに見え

人々の心はより鎮まる

松明から神火をいただいて帰る道々

振り返る

家々へ 正月を運ぶ火が

点々と雪の上を動いていく

深夜

家中の火をすべて消し

家族は服装を正して神火を迎え

まず神棚の灯明に移して神を奉り

次に 整え直した かまどに移し

神火の移火で雑煮を煮る

家中の火をすべて神火で点し

暮れを越え元旦を迎える

零時過ぎ

外の 音なく降り積もる雪の

音を感じながらいただく雑煮は

このときだけの味

元旦の朝 わざわざ新雪を探し

足を埋め 身が清まるのを感じ

山々を より清らかな白だ

と眺めまわす

そうだ

正月には雪が積もっているもの

正月と雪を切り放しては考えられない

そこにいる私は幸せ

雪が少ない年

田畑や山にだけ残し

道々の雪が解けている年

この正月は雪がないようだ

と話していた大晦日の夜中から降り始め

元旦の朝 全く汚れのない新雪が山々を覆う

このような年は格別に

正月だ と感じる

省略

自然詩文作経歴

| 名 前 そのほか | 阪 本 慶 二 自称−自然思人 環境省自然大好きクラブ員 |

| 住 所 電話/ FAX |

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町8-106-5 電話/FAX 06-6491-9816 |

| 育 ち (育 地) | 「花園」と千百年余前に名付けられた和歌山高野山麓で育ち、のち兵庫園田に住む。

花園とは、高野山に花を納める地として弘法大師が名付けたという。

そのいわれは誠と思わせるに、地の人々、諸事の中には大師の自然観を

見習い、思想を受け継いできたのではと伺がわれること多々あり、

私は、その地と人々の感化を大きく受けて育ってきた。

その他 南北朝時代に南朝方が城を築いて戦った地、南朝方が築いた城はこれのみ

いにしえには、高野山から熊野詣の道筋(宿場)であった、弁慶や文覚など

荒法師が通ったこともあるかも。

|

| 履歴 自然詩文作暦 |

自然関心昂揚に寄与するを望んでの自然詩文作、スケッチ修学研鑚受賞等 環境省自然大好きクラブ員。 大阪文学学校修学5年、 学校推薦学校誌掲載作品多数 コスモス文学会文学新人賞受賞 心が自然から受ける心の糧 奨励賞受賞 夜空の四季 その他入選 8編 その他会誌掲載 海外記 (インドネシヤ、パキスタン、ドイツ等) |

| その他 業 務 関 係 歴 | |

| コンピューター歴 | バソコン活用20年、 コンピューター活用(CAD)設計15年 コンピューター活用設計(CAD)講師10年 |

| 文部科学省登録 技術士関係業務歴 |

コンサルエンジニアー30年 (その内 海外業務3年) ロボット等機械化、自動化、合理化計画設計 新製品技術開発支援 機械計画設計 コンピューター活用設計(CAD)講師10年 |

| 動力車関係 | 1基の駆動力車(3,4輪車、車椅子等)の旋回走装置(差動歯車装置に代わる)開発 |

| ISO関係 | ISO認証受審査支援 及び ISO認証企業業務支援 |

| 真空断熱技術 | 真空技術応用、真空断熱技術歴 30年 特許出願中 4件 関連ホームページアドレス http://www5a.biglobe.ne.jp/~sakakeij/sinku |

| 福祉関連歴 | 視覚障害者用品、手指等による形状認識シートの活用推進3年 特許出願中 1件 |

| 植林育林歴 | 日本一の吉野杉が茂る連山は吉野から紀州北東に続く その地で植林育林 50年 |

☆ページ案内 ジージ ホームページリンク

文学賞受賞 ノンフィクション部門

| のらくろ二等兵から大戦を越え自然から心に 贈り物 |

文学新人賞受賞 ノンフィクション部門

| 独りがけコンサルタントの旅立ち |

文学新人賞受賞 ノンフィクション部門

注 受賞時文名 心が自然から受けるもの「心の糧」

| 自然体験から心への贈り物「心の糧」 |

文学奨励賞受賞 現代詩部門

| 夜空の四季 |

。

入選 ノンフィクション部門

入選 ノンフィクション部門

| 1,吉野の慈母 |

| 2,心ない倒産 |

| 心ない火 (原爆) |

| 1,綺麗な水辺で育つとき |

| 2,梅 |

| 3,萌え出 |

| 4,もみじ1 |

| 5,もみじ2 |

| 6,故郷の山は呼ぶ |

| 7,門出の前触れ |

| 8,門出 |

その他 産経新聞 朝の歌 掲載

| 招けばきますよ鶯も |

| トップページ |

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|