仏像彫刻、私の作品Ⅱ![]() 模刻で学ぶ

模刻で学ぶ

| 趣味の”仏像彫刻教室”に入学して約2年半程が経ち、いよいよ自由課題に取組む事となりました(H22.年10月)。 はじめての仏像彫刻、気に入った課題にじっくり取り組んでいきたいと思っています。 |

|||||

| 自由課題の | 作成年月 | 作品名 | 手本像の所蔵先等 | 製作課題 | |

| ・ 1作目:8寸像 | H23. 2 | 菩薩半跏像[伝如意輪観音] | 京都・願徳寺宝菩提院:国宝 | ||

| ・ 2 〃 :6寸像 | 〃 . 6 | 不動明王立像 | 教本、他 | 玉眼風!を試す | |

| ・ 3 〃 : 〃 | 〃 . 9 | 毘沙門天立像 | 静岡・願成就院:重文 | 四尊格(如来~天部)の達成 | |

| ・ 4 〃 :5寸像 | H24.7 | 釈迦如来坐像 | 創作 | 仏壇用に謹製 | |

| ・ 5 〃 :1尺座像 | H24.9 | 大日如来坐像 | 奈良・円成寺:国宝 | 蓮弁付けでの蓮華座作り | |

| ・ 6 〃 :6寸像 | H25.10 | 四天王立像 | 奈良・東大寺-戒壇堂:国宝 | 調和のとれた群像表現 | |

| ・ 7 〃 : 小像 | H26. 6 | わらべ三尊 | 創作 | 癒し・お見舞い用 | |

| ・ 8 〃 :8寸像 | H26.10 | 愛染明王坐像 | 奈良・神護寺像等 | 多臂像、忿怒相 | |

| ・ 9-1〃:6寸像 | H27. 6 | 波夷羅(ハイラ)大将 | 奈良・興福寺-東金堂内 十二神将の内の二像:国宝 |

;動きの大きい動態像 | |

| ・ 9-2〃: 〃 | H27. 9 | 伐折羅(バサラ)大将 | |||

| ・10 〃 :小像 | H27.10 | 聖母子像(浮彫り) | 番外編・創作 | 初めての浮彫り・記念進呈 | |

| ・11 〃 :1尺立像 | H28.3 | 菩薩立像 | 東京国立博物館 | 初めての1尺立像、踏割り蓮華座 | |

| ・12 〃 :5.7寸像 | R1. 9 | 阿修羅立像 | 奈良・興福寺:国宝 | 中型像に挑戦!?の為の試行 | |

| ・次は思案中! | |||||

| 「作品名の一覧」、及び「個々の作品へ」は、目次付作品一覧 からどうぞ! その他、仏像彫刻の全項目に関しては、”仏像彫刻へ”からもどうぞ! |

|||||

| |

|||||

| No.彫刻名 | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | ||

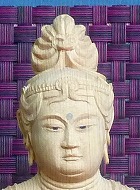

| 11.菩薩半跏像(伝如意輪観音); [ ぼさつはんかぞう (でん にょいりんかんのん)] | ||||

|

1)完成年月: H23.2 2)材料: 檜 3)寸法: 仏像 8寸 (坐像 4寸) ・像高:14.5cm (頂上-座面) ・巾 : 9.9cm ・奥行:11.0cm ・全高;24.7cm (頂上-台座下)  |

下記を模刻まがいで作ろうと、昨年7月末から 少しずつ始めた自由課題の一作目。 ・「菩薩半跏像(伝如意輪観音)」 ( 国宝 ; 京都・宝菩提院 蔵) [本像については、別記参照下さい。] |

||

| 写真集で見た途端、魅かれるものがあり、 実力も顧みず、まずは挑戦!!と... 案の定!無謀で時間も掛かりました。 (台座は簡略な形状です) |

||||

| 特に顔は難しく..とは云へ、全体的には、 今の実力比まぁまぁかナ~ |

||||

| [いつもながら、何処で見切りをつけ完成とするか! 想いと実力(刀入れが怖い!)との葛藤です!] |

||||

| 出来上がった本像、回転座に載せ、飾る こととしました。(後掲載を参照下さい) |

||||

| 本課題については、制作過程、及び本物と の概略比較を 別項の「彫刻の方法」内に 記載しています。 |

||||

| 写真↑上にマウスを放置すると、8方向からの写真をご覧いただけます!! 元(近況)に戻る | ||||

| 追記:今思う事!(H28.4) ;芸大生(博士学位取得)の摸刻像をみる機会があり、幣作像を見直してみました。 | ||||

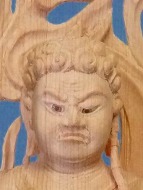

| 12.不動明王立像; | 不動明王については「豆知識内」も参照下さい | |||

|

1)完成年月: H23.6 2)材料: 檜 3)寸法: 仏像6寸 ・像高:19.4cm ・巾 : 9.1cm ・奥行: 4.5cm ・ 全高;約 29 cm (岩座-下記の 火焔光背頂点)  |

自由課題の2作目、”不動明王立像”。 教本の像を手本に、目や口付き等の容貌の 様式変更(大師様→十九観)や、胸飾を加える などしています。 |

||

| (運慶作像を手本になど考えましたが、前面写真 のみしかなく、今の実力比・作像は無理と断念) |

||||

本作、6寸と小像ですが、眼が”玉眼”風に ならないかと!..試してみました!! 今後、他像でも試してみたいと思います。 |

||||

| (その名も”玉眼風!”と称し!.よろしけれ ば「彫刻の方法内]も参照下さい。) |

||||

| 羂索の5色の縄は、同好の士(女性)作の頂 き物。太さも丁度良く、力強さが増しました。 |

||||

| 後日作った”火焔光背”(下記)。 像が一段と映えるようになりました。 やはり光背は大事と(七難を隠す!?).. |

||||

| 火焔光背; | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | ||

|

・寸法 ・高さ :約26cm ・ 巾 :約12cm ・奥行:約1.8cm  |

不動明王用・火焔光背(迦楼羅カルラ焔) 像全体を覆う光背(挙身光)作りは、 釈迦如来坐像用に次いで2度目ですが、こち らは、穴数もグット!少なく、また周辺から ”糸鋸”を直接入れられる部分が多いなど で、木取り・荒削りは大分楽でした。 |

||

| 本光背のデザインは中々迫力があり、彫り を進めるのが途中から楽しくもなりました。 |

||||

| (左記・拡大部の中央右と下に迦楼羅の頭部 が、また中央左は竜の頭部にも見える!?) (迦楼羅カルラ:仏教に取り入れられたインド神 話における巨鳥で、口から火焔を吐く) |

||||

| 像を前にすると、縦中央部が見えなくなり チョット残念なヨーナ....?! |

||||

| |

||||

| 元(近況)に戻る | 元(豆知識内)に戻る | |||

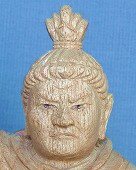

| 13.毘沙門天立像; | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | ||

|

1)完成年月: H23.9 2)材料: 檜 3)寸法: 仏像6寸 ・像高:21cm ・巾 :12.9cm ・奥行: 8.4cm ・全高;約 28cm  肩甲部↓線彫り状況  |

自由課題の3作目。 下記を手本にして取組 みました。[像高は、本物の約1/7] |

||

| ・運慶作の「毘沙門天立像」 (重文;静岡・願成就院 蔵) |

||||

| なお、本物の台座は”邪鬼2体の踏みつ け” ですが、難しいので ”岩座” としました!! |

||||

| 手本像には、参照する”多視点からの画像” が必要ですが、その画像群が見られるHPに 出会えた事で、本像制作に取組めました。 (そのHPについては、こちらを参照下さい) |

||||

| 小さい像(6寸)で、先生には”そこまで彫り込 む事はない”と言われましたが、マア~今出来 る詳細までと、肩甲の模様などは線彫りでや ってみました.. 眼は”玉眼風!”です。 |

||||

| (とは云へ、詳細以前に、例えば、左腕はもっと体 に引きつけねば..腰のひねりも弱い、顔も童顔風 等々やはり”手本に近づける”事は難しい!) |

||||

| 前作”不動明王”もそうですが、童顔風になっ てしまうのは(特に写真では!?)、目の位置や 大きさに問題が有りそうで、反省! |

||||

| 尚、本作でのマス目線の縦線描きは、自分なりのより簡易な方法で行いました。 | ||||

| 追記:”脚裏部と背面の裳裾のひるがえり部”間の彫り憎さの解消へ;(H24.12) | ||||

| 藝大・大学院生の博士論文発表会で”脚割り”(膝部分で脚を割り(切り離し)、脚を別個に成形)という手法があるのを知りました。 発表を聞きながら、小像ではそこまでせずとも、背面のひるがえり部全体を”寄木”で”後付け”とし、脚の後方部を大胆に空ける様 にすれば(上記彫像では、木取り節約上で、部分的には実施)、狭い部分で彫りに苦労した脚裏部、裳裾のひるがえり部とも、別個 に”より容易に”彫れそうです。(好い方法を知りました) 次回、このような像を彫る場合は、試してみようと思います。 |

||||

| 元(豆知識内)に戻る | ||||

| 14.菩薩半跏像と供に飾る; 脇侍として、不動明王と毘沙門天立像 | ||||

| 背景板付きの回転座付き飾り台に、出来上がったばかりの”不動明王”と”毘沙門天”を脇侍として飾る事としました。 | ||||

| こうして飾ってみると、”菩薩半跏像”に光背が無いのは、像自身も淋しげに想っている様にも見えてきました.. この像が造られた頃(平安時代初期)の本物は、どんな光背で祀られ、更なる神々しさであったのでしょうか.. |

||||

| そんな想いにかられながらも.. この回転座上の”菩薩半跏像”を時折回転させ側面や背面などの、また 両脇侍の”彫りの苦労跡”を眺めつつ..の観賞を楽しんでいます。 [趣味の彫刻ですから(仏様として祀るのでなく)、こんな楽しみ方をしてもいいかと..お許しください!] |

||||

| 元(近況)に戻る | ||||

| 15.釈迦如来坐像・2(仏壇用) | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて | ||

|

1)完成年月: H24.7 2)材料: 檜 3)寸法: 仏像 5寸 (坐像 2.5寸) ・像高: 8.7cm ・巾 : 7.5cm ・奥行: 6.5cm ・全高;23cm (頂上-台座下)  |

昔お世話になった知人から、ご仏壇用の ご本尊の彫像を頼まれ、挑戦してみました。 |

||

| 課題制作の釈迦如来より一回り小さく、光背 や初挑戦の蓮弁の台座制作に時間を要しま したが、何とか新盆には間に合い”ホッ”と 一息!(新盆には入魂していただくとの事) |

||||

| 当初、蓮華部以下は”敷茄子~框”でしたが、 組んでみると今ひとつの感を受け、”上敷茄子 -華盤”を加え、雰囲気も上がりました。 |

||||

| 折角の手作りですから、下記も施しました。 | ||||

| ・ご本尊には座面から4cm位まで、径1cm程の穴を 刳り、書付や極小品など納められる様にする。 ・”肉髻珠”には、ご家族手持のルビーを嵌め込む。 (”白毫”には同・手持のダイヤは大きすぎたので、 別途、極小粒(径1.5mm)を入手し嵌め込む。) ・下敷茄子の後側面には、名字の一字を彫り入れる。 |

||||

| 人様のお家で安置される”お仏像”作り。 色々勉強になりました。 |

||||

| 二度目となる”釈迦如来用光背”作り。 前の課題制作時は”一生に一度の彫り物です!”としましたが、二度目とも なると、制作の要領も掴めているせいか、時間は要しますが ”一生に数度は可能か!”と思える程ではありました! |

||||

| 16.大日如来坐像; | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | ||

写真表;通常撮影(奥となる上体が細身)H24.3 写真裏;ズーム撮影で実像に近い写真 H24.9 (撮影方法による写り方の相違) |

1)完成年月: H24.3(本体のみ) 2)材料: 檜 3)寸法: 仏像 1尺 (坐像 5寸) ・像高:19.5cm ・巾 :14.7cm ・奥行: 9.6cm  |

自由課題の4作目。 下記をモデルに、まず 本体部のみ完成としました(H24.3)。 [像高は、本物の約1/5] |

||

| ・運慶作 「大日如来坐像」(国宝) (奈良・円成寺(多宝塔) 蔵) |

||||

| 臂釧(上腕の腕輪)部での両手切離しには苦 労しましたが、その後の彫像が大変し易くなり いい経験でした。 |

||||

| 宝冠や身に着けている装飾品(胸飾等)は、 本物の像は彫金製ですが、”彩色しない像に は、木地の方が良い”との指導を受け、彫金 の模様風に彫ってみました。 |

||||

| (宝冠・単体制作の過程を 彫刻の方法内に記載) | ||||

| 確かに、木地(肌)の方が落着きます。 | ||||

| 眼(瞳)は、まだ入れていません。 本物は玉眼です が、”玉眼風!”では際立ち過ぎる様なので、蓮台が 出来て開眼する時に考えます。 |

||||

| 光背と蓮華座; | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | ||

|

1)完成年月: H24.9 2)材料: 檜 3)寸法: ・光背 ・高さ :20 cm ・巾 :13.8cm ・蓮華座; ・高さ : 9.8cm ・巾 :17.5cm ・奥行:17.5cm  |

光背と六重蓮華座、完成しました!! (色々有って遅れに遅れていましたが...) |

||

| ・特に、蓮弁を貼り付けての(葺き)蓮華部。 計72弁(1周12弁X6段)の制作では、その数 の多さに、一時投げ出したくなる位でした! |

||||

| ・光背の光脚部分の模様は、参照した写真集 には無かったので、別記HP内の写真を参考 にしました。 |

||||

| (蓮華部制作の過程を彫刻の方法内に記載) | ||||

| そして本物の像に想いをはせるのは... デビュー作として造像した20代前半の若き運慶。 まだ弟子はいないだろうから、”(幣制作の5倍大の) 蓮弁・1枚1枚をも一人で制作したのだろうか!”と. 造像にほぼ一年を要したとか。 その気の入れ様、 根気と情熱にも圧倒されるばかり!! |

||||

| だからこそ、(仏師が像に名を記す事は無い時代に) ”造像銘”を蓮肉天板に墨書したのも、すべて自分 一人でこれだけの像を作り上げた との ” みなぎる自信” の表れと思われます。 |

||||

| 大日如来坐像 (円成寺蔵・運慶作 風) ; | ・完成:H24.9 、全高: 29.5cm、全巾:17.5cm | |||

|

||||

| 本物との概略比較をしてみました。 | ||||

| 初めて方法(臂釧での腕の切離し、葺き蓮華、宝冠の透かし彫りなど)が多かった彫像。 良い経験になりました。 | ||||

|

|

元(近況)に戻る | |||

| 17.四天王; | |||

| 17-1.四天王① 増長天; | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | |

| ↓回転します |

1)完成年月: H25.3 中 2)材料: 楠(クス) 3)寸法 ;(持物を除く) ・仏像 6寸 ・像高:21cm ・巾 : 9.5cm ・奥行: 3.6cm ・全高;25cm  |

「東大寺・戒壇堂の四天王立像 」(国宝) (奈良・天平期、8世紀中頃の塑像の名品) に魅かれ、まずは楠材で増長天に挑戦。 |

|

| ”誇張のない自然さ、写実的に表現された像” と評される本物の像の醸し出す迫力は、目をカ ッと開いて威嚇する面相だけでなく、腰を捻リ、 グッと構えた腰つき・脚構えなどから来ると思 われますが..。そして、天平甲制の肩喰いや 鰭(ハタ)袖、一見ユーモラスな邪鬼など等の表情。 |

|||

| これを手本とする難しさを、彫り進める程に 味わう羽目になりました。 そして、特に腰 周りを中心とした迫力不足は、彫技不足のせい にし..挙句の果ては(逆切れ?)塑像であれ ばやり直しや微調整もきくだろうに..などと!) |

|||

| 先生に一言!諭されました。 ”シンプルな像 ほど難しいんだヨッ!”と。 身に沁みます! |

|||

肩喰い部 |

6寸と小さい像ですが、これは、これまで彫った像群 の四方に飾るためで、調和上致し方なく。 |

||

| それにしても..四天を彫るなら、もっと穏や かな広目天や多聞天を経験してから取組むべ きであったかと。 でもこうなったら次は! ヤッパリ持国天で! |

|||

| 17-2.四天王② 持国天; | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | |

1)完成年月: H25.4 末 2)材料: 楠(クス) 3)寸法;(持物を除く) ・仏像 6寸 ・像高:20.5cm ・巾 : 9.5cm ・奥行: 4.4cm ・全高;25 cm  ↓邪鬼の顔  |

引き続きで”持国天”。 多少習熟したこともあ り、期間は短めで出来ましたが...、 |

||

| 前作と同様、顔や脚の”向き”加減が難しく、 中々横を向いてくれません!! 顔は、上向 き加減ともなり.チョット向きがつくとこんなに 難しいとは!。(追記⇒基本を忘れてました!) |

|||

| 今回は、思い付いてパソコン活用の像形確認 をやってみました。 この方法も有用かと思え ますが、顔など造作後だったので遅かった! |

|||

| 先生の常日頃の指導 ”細かい所は後!” つい自分の気になる部位を先に手をつけて.. ”キモに命じ”を何回やら(⇒体得は難解!?) |

|||

| 彫ってみて気付きました。 持国天と増長天は阿・吽で対照していますが、 邪鬼も!でした。(戒壇堂の群像表現は深い!) それにしても邪鬼!完成してみれば、かわいく も思えてきました。(本体後の作りで、気が抜けたり 急いたりで、やや邪険な扱いもしましたが..(-_-メ) |

|||

| [注;この時代の邪鬼は、四天王の眷属(家来)として 四天王を支え、命を待つ存在(夜叉神) ] |

|||

| 本体”瞳”、本物は黒曜石の嵌め込み。 で、 チョット”艶”をと、ボンドを点付けしてみました。 |

|||

| ◎ 二天王 ; 四天王は、二躯で祀られる事もあるとか (持国天と増長天 or 持国天と広目天)。 | |||

そこで、チョット気が早いのですが! 二天王として並べてみました。 ⇒右写真のクリックで写真拡大 元(近況)に戻る |

[訂正;今回を機に、”模刻”という字句使いを止め ます。 手本として彫像しても”..まがい”となり、 国宝など名像に失礼でイメージを壊す事になるかと。 で、以前記した箇所も削除・訂正しました! ] |

||

| 17-3.四天王③ 広目天; | 制作時期、寸法 等 | 17-4.四天王④ 多聞天; | |

|

広目天; :多聞天; 1)完成年月: H25.9 : H25.10 2) 材料 : 楠(クス) 3) 寸法 :(持物を除く) ・仏像 6寸 ・像高:20.5:21.3cm ・巾: 8.5 :10.5cm ・奥行: 6.2 : 5.2cm ・全高;25.2:25.8cm   |

|

|

| ・彫ってみて... 前二像に比べ”穏やかな姿”。 とは云へチョットした彫り具合で、姿・形の不自然さが動きのある前二像以上 に目立ってしまう事を知りました。 特に、腰つき・大腿部の様子は、何度か彫りの調整をしましたが.. つくづく、本物の群像の皮甲を通しての”体の自然な動き、その写実表現”のすごさ、素晴らしさを感じいりました。 |

|||

| 四天王立像(東大寺・戒壇院蔵 風); | ・完成:H25.10中,(須弥壇風台寸法:巾45cm、奥行30cm) | ||

| ・彫り終えて...; ”本物の像(群)が醸し出す重厚さ”など、とても表し切れず・近づけずでしたが..。 それでも”四躯八苦!” する中から今後の彫像上のヒント(別記))など得られ、大変いい経験ではありました。 そしにしても、 |

|||

| ”戒壇堂のこれほどに魅力ある群像”には、本像の解説にある”周到な構想と、それを実現する高度な写実 表現の技量で達成している” 事を、彫りを進める程に”実感!”しました。 |

|||

| そして、”須弥壇風置き台”に飾り、これ等 《構成と実感跡!》を噛み締めつつ”自彫れの歓傷!” をしています。 | |||

| ・近づけなかった名群像!。せめて早い機会に近づいて!”本物を拝観”しようと思います。(目指せ!⇒かの地・奈良) | |||

| 《尚、本群像の制作では、奈良六大寺大観(岩波書店)の東大寺編-戒壇堂・四天王の写真画像を手本としました。 その他参考書籍:仏師に聞く仏像彫刻教室(高井琮玄著-青幻舎)、国宝の美12(朝日新聞社)、日本の仏像5(講談社)》 |

|||

| 追記:京都(作品展)で→奈良(戒壇堂)で (H25.11) ・本作を京都・作品展に出展。 会場で参考とした本の著者(高井琮玄・大仏師)にご挨拶の折、趣味の作として お褒めを頂きました。また、昨年展でご指導頂いた若手仏師さんには”持国天の顔はもう少し凸、広目天等の 肩喰い巾はもっと狭が良”等のご指導も受けました。 同時に、各台座に「四天王名」を貼ったのは、”お土産じゃ ないんだから!(^o^)” で、すぐ剥しました(>_<)!!(上写真は旧) |

|||

| ・東大寺・戒壇堂で本物を拝観しました。 思いの外狭い戒壇の四隅に配置された”雲母含みの白味ある塑像”。 諸雑誌での”写真像”は撮影の採光で影や黒味が強調され、実像はもっと優しく”戒律を授かる僧達を見守り・守護” する様な印象の素晴らしい群像でした。 |

|||

| 元(豆知識・四天王)に戻る 元(近況・四天王)に戻る 元(仏像彫刻Top)に戻る | |||

| |

|||

| ご覧いただき 有難うございました <(_ _)> 。 以後の作品は次ページに掲載していきます。 引き続き ご覧いただければ 幸いです !(^^)! 。 次ページ・私の作品一覧Ⅲへ |

|||

| 本ページの最初に戻る 作品一覧の最初に戻る 本HPのTOPへ戻る | |||